非常用エレベーターとは?

建物に設けられている消防・防災設備の中には、一般の方から誤解されやすいものがいくつかあります。

その代表的なものが、非常用エレベーターでしょう。

これは、高さ31メートルを超える建物に設置するよう、建築基準法で定められたエレベーターなのですが、「非常用」という名前が付いていることから、「非常時の避難用」と思われている方が多いようです。

実は、避難用ではなく、消防隊が消火・救助用に使用するものなのです。

このエレベーターは、外観上、一般のエレベーターとほとんど違いがないのですが、注意して見ると、所々に違いが見つけられます。まず、避難階(下記解説参照)のエレベーター乗降ロビーには、次の写真のような表示とボタンがあるはずです。なお、ボタンは乗降ロビーではなく管理室に設けられている場合もあります。

また、エレベーター内の操作盤にも他のものとは違ったスイッチが付いています。

※著者注

「避難階」とは、建物から直接地上に出られる階のことをいいます。1階から出入する建物がほとんどだと思いますが、傾斜地などに建てられた場合、1階以外から地上に出ることもあるので、「避難階」という用語が必要になってくるわけです。

これらのスイッチがある理由とは――

消防隊が到着したら、乗降ロビーのボタンまたは管理室のスイッチを操作してエレベーターを避難階まで呼び戻します。そして乗り込んだ消防隊は、「一次消防」と記されているスイッチに専用の鍵を差し込み「入」に切り替え、火災階へと向かうのです。もし、火災の影響で扉が閉まらないなどのトラブルが発生しても、「二次消防」のスイッチを切り替えると運転が可能になります。

このように非常用エレベーターは火災時に特殊な使われ方をします。そのため、一般のエレベーターよりも耐火性能や非常電源などが強化されているのです。

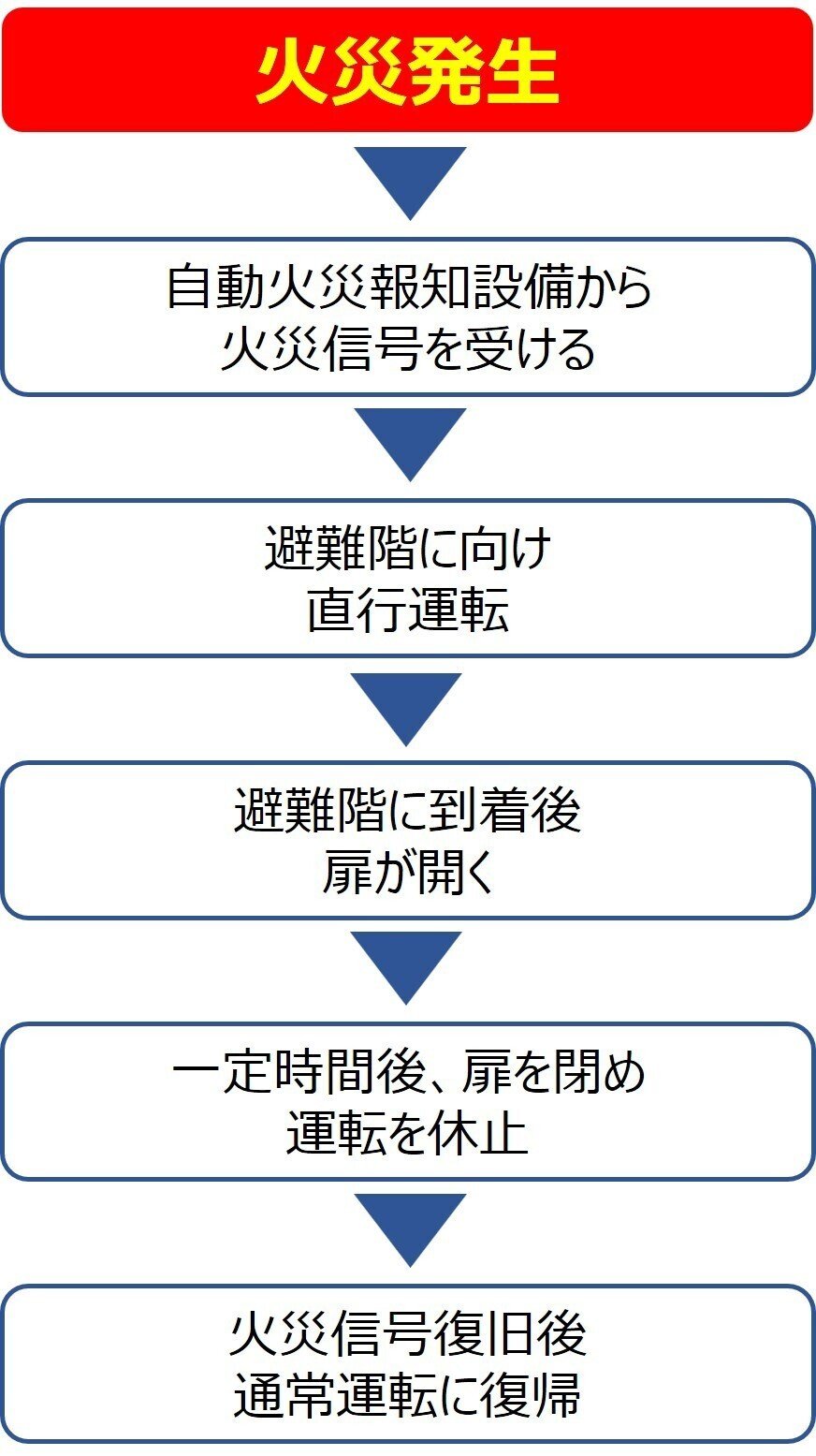

一般のエレベーターの場合、火災時には、次の図のように「火災時管制運転」に移行してしまうため、避難には使用できません。

しかし、非常用エレベーターは、火災時管制運転に移行しないようになっているので、過去の火災では、マンションの居住者が避難に使用してしまった事例もあります。このときは、幸い大きなトラブルは発生しなかったのですが、あくまでも消火・救助用に設計されたエレベーターですので、技能を持った者が行う運転でないと重大な事故を招いてしまう可能性もあるのです。

また、消防隊の活動を妨害することにつながってしまうので、非常用エレベーターによる避難はしないでください。

やはり、階段による避難が基本になります。

なお、海外では、避難用のエレベーターを設置している国があります。これは、エレベーター本体だけでなく、乗降ロビーなどにも火災対策を施された特殊な構造になっているので、安全な避難が可能になるわけです。

我国でもエレベーターを使用した避難の研究開発が行われており、東京消防庁管内では、一定の条件を満たした非常用エレベーターを避難の補助に使用する試みも行われています。

非常用エレベーターをはじめ、高層建物における避難については、拙書『マンション火災!!命を守る4つのAction』で詳しく解説しています。

よろしかったらどうぞご覧ください。

・ペーパーバック(紙の本)版

・電子書籍版

・note記事

よろしければサポートお願いいたします!いただいたサポートは災害研究の活動費として使わせていただきます。