二十四節気の養生法【2022 小雪】

秋が深まり街路樹や公園もイチョウの落ち葉が積もり本格的に冬の到来が近づいてきました。11月22日から12月6日(大雪の前日)までの2週間が「小雪」です。暦便覧には「冷ゆるが故に雨も雪となりてくだるがゆへ也」とあります。いよいよ雪の便りが届くころですが、まだそれほど寒さは厳しくなく雪も多くないので、故に小雪だそうです。

でも12月に入るとシーズン最初の寒波が来て平野部でも雪が降り、寒さを防ぎ温かさを保つ季節になったことを教えてくれます。特に日本は北と南では、かなり寒さが異なり、また西高東低の気圧配置で、太平洋側は乾燥した空気で、日本海側では湿度が高く大雪が降るなど、各地それぞれ特徴的な気候になりますね。

今月の癒しの庭園 小倉山二尊院

「耳を澄ませて、時を忘れる。」

今回の庭園は、百人一首にも詠われた小倉山のふもとに佇む二尊院です。「そうだ。京都へ行こう」でもご存知、嵐山の奥にひっそりたたずむ紅葉の名所として名高い寺院で、その名の通り「釈迦如来」と「阿弥陀如来」の二尊がご本尊として祀られています。開創は承和年間(八三四〜八四八)で嵯峨天皇の勅願により慈覚大師が建立されました。

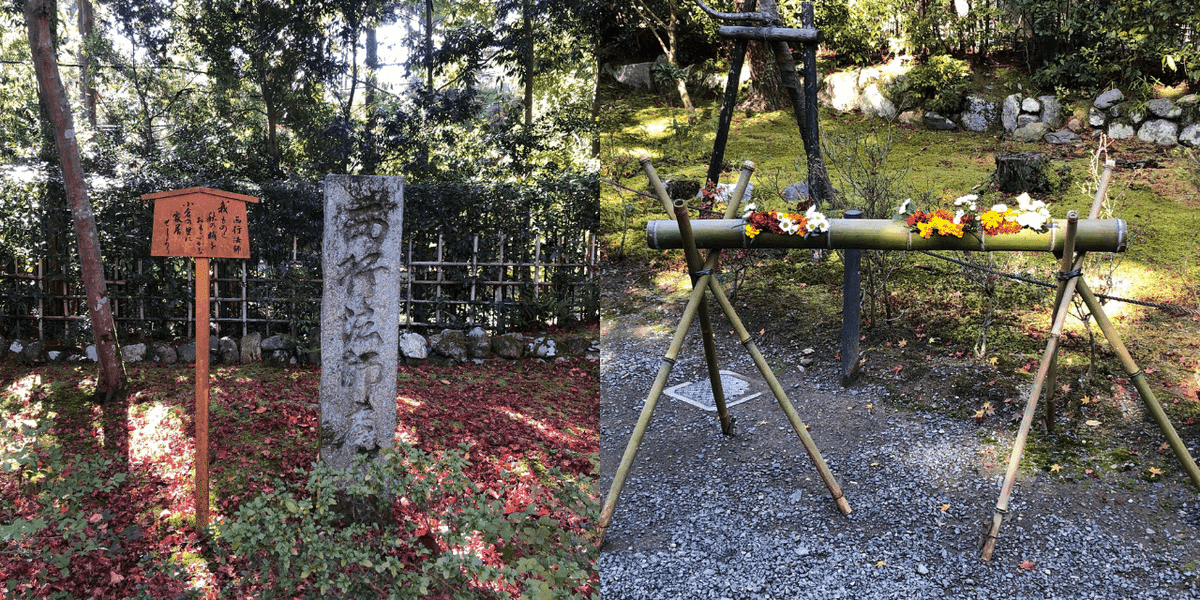

入り口は、慶長十八年(1613年)に伏見城にあった薬医門を角倉了以によって移築・寄進された「総門」です。総門を入ると拝観受付があり、受付を過ぎると西行法師の庵跡の歌碑や竹で作られた花手水が迎えてくれます。花手水は境内のあちこちに飾られています。

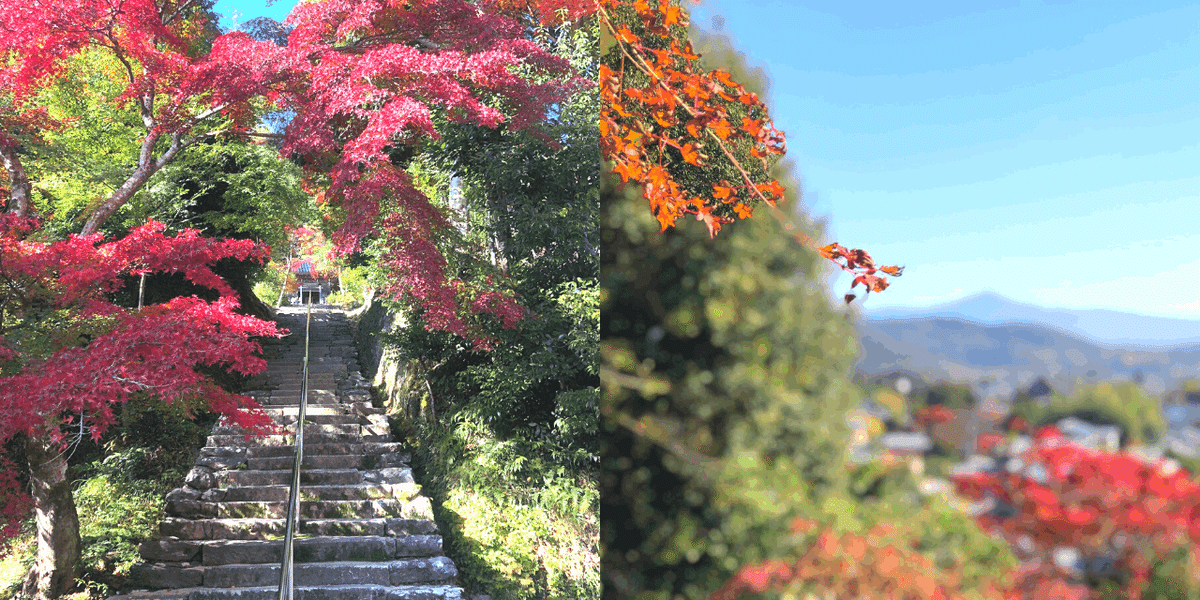

総門を抜けると真っすぐに伸びた参道があり「紅葉の名所」となっています。今年は色づくのが少し早めなようで、もうかなり赤や黄に色づいてきています。

ゆるやかな坂を上ると左に曲がり、壁沿いに進んで右手にある階段を上がると勅使門があります。

天皇の勅使が訪れた時だけしか開門されなかった格式高い特別な門だそうで、勅使門をくぐると「釈迦如来」と「阿弥陀如来」の二尊が祀られる本堂があります。

本堂の上には後奈良天皇自筆による勅額がかかり、本堂の裏手にある山が小倉百人一首で有名な小倉山です。

本堂の前にも綺麗に調えられた庭が広がり、モミジやサクラが植えられていて四季折々の景色が楽しめます。紅葉のモミジや黄色いイチョウがキレイに色づいています。サクラの頃もキレイでしょうね。

本堂の左手にあるキレイに手入れのされたお庭も赤や黄色に色づいており、時々コットーン!と鳴り響く「鹿威し」が耳に心地良く響きます。

本堂の隣には、元禄十年(1697年)に御所から移築された茶室 御園亭がありますが、元は後水尾天皇の皇女賀子内親王の御化粧之間で、春と秋にお茶会で使われるそうで上質な趣が漂っています。

チョロチョロチョロと手水の音が心地良く続く、綺麗な花で飾られた花手水。

もみじの紅葉や南天も赤く色づき綺麗です。

小倉百人一緒で知られる小倉山に続く裏山にある六地蔵。ナナカマドがキレイに色づいています。

幸せの鐘(鐘楼)の横からつづく長い階段の上には角倉了以の墓所があります。風に揺られる色づいたもみじの向こうに遠く比叡山が望めます。

こちらもすすき越しに見える比叡山がキレイです。

二尊院には、上皇様(平成昭仁天皇)のお姉さまの鷹司和子様の墓所があります。平成3年に天皇陛下と美智子妃殿下がお参りになられる際に、当店の前を通られ車の中から手を振っていただいたことが懐かしく思い起こされます。

また、お若い方はあまりご存じないかもしれませんが映画俳優の坂東妻三郎、田村高廣親子のお墓もこのすぐ後ろにあります。

今回も、写真撮影のため開門を待ってお参りしましたが、すでに多くの紅葉ファンが集まっていました。帰る頃には人力車に乗った観光客で駐車場もいっぱいでした。

新型コロナの第8波も気になるところですが、京都には多くの観光客の方が来ています。昨年より少し早めに色づき始めているようで、大原や高雄など北の方では見ごろを迎え赤く染まっているようです。

四季折々の風情を愉しむことができる京都ですが、やはり紅葉は格段に綺麗で、市内のあちこちで色鮮やかな紅葉が見られます。

皆さまもぜひ地元の美しい紅葉を愛でて季節の移ろいを肌で感じ、五感を癒しにお出かけください。いつも見かけている風景でも、ふと足を止めてゆっくり眺めてみるとストレス一杯の心が癒され、緊張がほぐれるかもしれません。自分なりのストレス解消法を見つけることも大切な養生法です。

小雪の養生法

冬の2番目の節気です。どんよりした曇り空が続き日照時間も短く、憂うつな気分になりがちですが、この季節は喜びも怒りも不安も抑え気味にして出来るだけ精神状態を平穏に保つことが大切です。感情の激しい変化を避け、自分のカラダの為に出来るだけ穏やかに過ごすように心掛けましょう。

冬の養生法は「温補腎陽」で腎陽を冷えから守ること。秋の養生法では春悟秋凍といって早くから厚着をせずに少しずつ冷たい空気に慣らしていく方が免疫力を高めると言いましたが、本格的な寒さになってくると、徹底して寒邪をカラダに侵入させない養生が大切になります。

前回もお伝えした、寒邪が侵入する3つのクビ(首、手首、足首)を防寒し、冷えを防ぐ要穴をしっかり保温することが大切です。特に冷え症や気虚・血虚体質の方はレッグウォーマーは必須です。三陰交は女性の要穴なので必ず守ってください。

「寒従脚起、病従口入」

中国には「寒従脚起、病従口入」という言葉があり、冷えは足元から起こり病気は口から入ると、よく言われるそうです。

また『黄帝内経素問 厥論第45』には 、

帝曰、寒厥之為寒也、必従五指而上於膝者、何也。

岐伯曰、陰気起於五指之裏、集於膝下而聚於膝上。故陰気勝、則従五指至膝上寒。其寒也、不従外、皆従内也。と書かれてあり、その意味は、

黄帝曰く「寒厥の冷えは、必ず(足の)五指から上がって膝に達するがそれは何故か?」と問われているのに対して、

主治医の岐伯は、

「陰気は足五指の裏に起こり、膝下へ集まって膝上に聚まる。だから陰気が勝れば足五指から膝上が冷える。そうした冷えは外から来たものではなく、体内の陽虚が原因である。

と言っています。

足が冷えると膝上まで冷えるということですが、足には陽明胃経、太陽小腸経、少陽胆経の終点のツボや太陰脾経、少陰腎経、厥陰肝経の起点のツボがあり、この陰陽の経絡によってカラダ全体の陰陽調和が保たれているので、足の陰陽調和が乱れてもカラダ全体の陰陽調和に影響するんです。

また、黄帝内経霊枢本輪篇に「腎は湧泉より出ず、湧泉なるものは足心なり」と書かれてあり、湧泉は少陰腎経の井穴でとても大切なツボとされています。泉から水が滾々と湧き出るようにここから腎気が湧き出るイメージです。冷えるとツボが詰まって気血が通らなくなるので冷やさないようにしましょう。

ソックスを履くなど足全体も冷えないようにしっかり包んで保温しましょう。裸足でフローリングなどを歩くとやはり足裏(涌泉)から寒邪が侵入します。ただし汗をかくと靴下が濡れてしまい乾きにくいので余計に冷えてしまうので注意が必要です。

自転車やバイクなどに乗る時も、膝をしっかり防寒出来るサポーターなどで保温することも大切です。外出から帰ったら、冷えたカラダをまず温めましょう。

足つぼリフレクソロジーも効果的

リフレクソロジーは、足の特定部分がカラダ全身の内臓や諸器官とつながり反応することを利用した反射区療法です。

古代中国の黄帝の時代に観趾法と呼ばれて足の診断学として用いられ、さらに2000年以上前の三国志時代の名医華陀によって足心道と名付けられました。

またエジプトでは4000年以上も前の壁画に足裏をマッサージしている絵が残されています。図はエジプトのサッカラという所で発見された壁画で、紀元前2230年ごろの医師「アンクオマールの墓」の壁画です。一人は足のマッサージを、一人は手のマッサージを受けています。そして、壁に描かれた象形文字には「汝、強く押すなかれ」という意味のことが書かれています。

さらに、南米インカ族や北米ネイティブ・アメリカンにも足は大地のエネルギーと人間の接点で、足への施術は彼らにとっては聖なる儀式の一部であったと記録されています。

日本や台湾は温泉文化がありますが、中国ではお風呂でお湯に浸かるという習慣があまりないそうで、むしろ足浴が一般的だそうです。

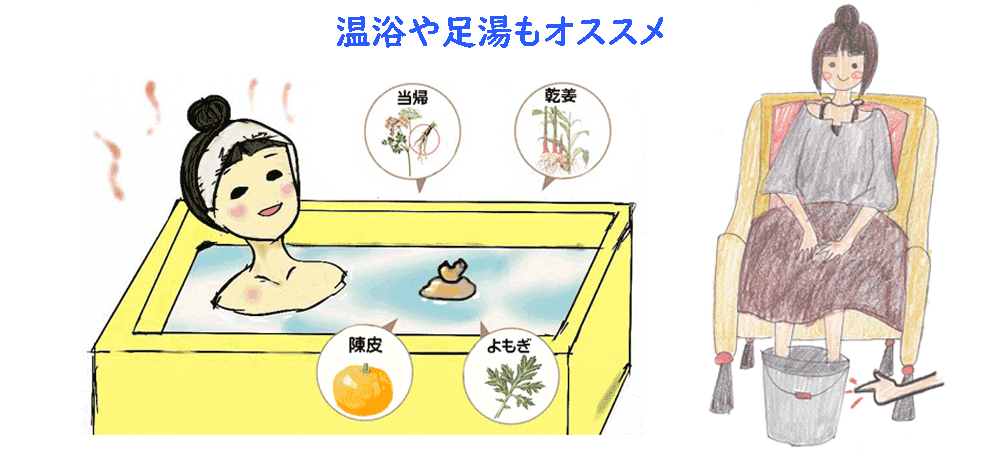

艾葉(よもぎ)、当帰、桂皮、陳皮、生姜など補温、解表、活血、去風などの効能がある生薬をたっぷり入れた足浴が効果的です。簡単に足浴が出来る専用バケツも安く売られています。ブクブク泡の出るタイプのものは、足の甲ぐらいまでしかお湯に浸けられないので、しっかり足三里まで浸かるバケツがオススメです。42℃ぐらいの熱めのお湯に頑張って浸けているとしばらくするとカラダ全体が温まってきます。お湯がぬるくなった時に差し湯が出来るように熱湯を入れたポットを手元に置いておくと便利です。15分ぐらい浸かっているとカラダ全体が温まりじんわり汗が滲んできます。

終わったら裸足で過ごさずすぐにレッグウォーマーやソックスで保温しましょう。夜に足浴をすると良い睡眠効果があり、逆に朝に足浴をするとシャキッと覚醒効果があります。

お風呂もシャワーだけで済まさず、しっかり浸かって補温しましょう。

温泉のお近くにお住まいの方は、とてもうらやましいですね。

京都伝統中医学研究所の"小雪におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

1.「温陽」徹底的にカラダを温める薬膳茶&食材を

まずは温陽を減らさないこと、そしてしっかり補うこと。長時間気温の低い外気に触れているとカラダはジンジン冷えていきます。長時間外に出かけるときや、帰宅が遅くなる時は完全防備で出かけましょう。そして温かい飲み物で「温」を補給。

また「気」は温煦と言ってカラダを温める作用があります。気血を補い、全身に「温」を運ぶ巡りを良くすることも大切です。

温陽を補い巡らせるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、「からだを温める黒のお茶」、「なつめと生姜のチャイ」、「黒薔薇茶」、「気血巡茶」など、

薬膳食材では、「新彊なつめ」、「枸杞の実」、「竜眼」、「蓮の実」、「松の実」、「マイカイ花」、「桂花」、「茉莉花」、「紅花」などがオススメ。

薬膳鍋のお得なセットは「本格薬膳火鍋紅白スープセット」、「手足冰凍改善鍋」、「冬の美肌薬膳鍋」、「四物鍋」など、薬膳食材もセットになってオススメです。どれもポカポカ温まり!

2.「補腎」腎を補うための薬膳茶&食材

腎を補う食材は、黒い食材と鹹味食材。黒きくらげ、黒豆、黒米、黒ゴマ、黒酢、黒砂糖など黒い食材は腎を補う食材。鹹味は塩辛いという意味ですが精製塩ではなく、魚介類、海藻類など天然の鹹味で補給。牡蠣、ホタテ、アワビ、ナマコ、イカ、エビなどは平性または温性ですが、タコやカニ、アサリ、シジミは寒涼性で冷やす作用があるので生で食べ過ぎないように。昆布、わかめ、ひじき、海苔などの海藻類も寒涼性なので必ず温かく調理して食べましょう。特に冷え症がツライという人は、寒涼性の物は食べ過ぎには気をつけましょう。

腎を補い働きを高めるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、「肝腎かなめ茶」、「なつめ薬膳茶」、「なつめ竜眼茶」、「からだを温める黒のお茶」など、

薬膳食材では、「黒きくらげ」、「新彊なつめ」、「枸杞の実」、「竜眼」、「金針菜」、「紅花」、「マイカイ花」などがオススメ。

3.漢方入浴剤 ヨモギや生姜、陳皮などがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」も効果的です。

薬膳茶や薬膳食材などの商品は各ショップでお買い求めいただけます。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂

https://www.kyotorakurakudo.com (ただいま開店準備中)

京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

次回は、12月7日「大雪」ですね。いよいよ師走に入り慌ただしい毎日になりますね。毎年、12月初めに最初の寒波が来ます。寒い地域の方は特に冷えに気をつけてお過ごしくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?