ADHD×ASD支援を網羅する!ユニバーサルデザインの授業の実現

少年時代から、

通学路にお地蔵様が置いてあり、

なぜかいつも手を合わせてしまう筆者。

車の運転中にお地蔵様を見かけると、

隙を見て両手を合わせてしまいます。笑

共育LIBRARYへようこそおいでくださいました✨

教育、人間、人生など、様々な「知恵」や「情報」が詰まった図書館のような、皆さんがくつろぎ、人生の「気付き」を得たり、知的好奇心を満たしたりできる居場所を目指しています😌

どうぞ、ごゆるりとお過ごしください。

共育LIBRARYりょーやん、元教師です。

共育LIBRARYでは、

これまで幾つかのADHDやASDに関する

特徴/支援方法の記事をまとめてきました。

それらの知見を全てミックスアップして、

ユニバーサルデザインの授業を設計する視点で、

記事を書いてきます。

これまでの支援や対策は、

日常面でのことが多かった。

授業ということは、

勉強にも応用できるということです。

そして、わずか45分の授業の中に、

どれだけの工夫が散りばめられているのかという、日本の心ある教師たちの知恵の結晶をお伝えできればと思います。

まずは支援のポイントを語り、

後は授業を通して解説するつもりです。

筆者自身が、

授業の1つ1つの行為を、

説明できるようになってきたのは、

丁度教師になって9年目、10年目ぐらい。

純粋な好奇心からで大丈夫ですので、

ぜひ、ご覧ください。

ADHD×ASD共通支援

まずは、

ADHDとASD両方に重複する支援からいきます。

🟦ワーキングメモリ

❶指示はとにかく短く、具体的に

指示は短ければ短いほどいいです。

短いと授業のテンポが速くなります。

それが心地よい。

そして、具体的で、

何をすればよいのか明確な指示にするのです。

❷一時一事

1回の指示で伝えることは1つだけです。

複数のことを指示すると

ワーキングメモリがいっぱいになる場合があります。

1つに絞ると、情報が自然と限定的になる。

圧倒的に分かりやすくなります。

🟦スモールステップ

スモールステップにすれば、

細かいステップで成功体験を積みやすいので、

ADHDの子どもにとっては、

報酬がたくさんもらえ、

ドーパミンが分泌されます。

ASDの子にとっては、

安心感を抱くことができ、

不安感・過敏性を軽減することができるのです。

🟦他感覚指導

これは、

全ての子どもに言えることですが、

人間は複数の感覚を使った方が覚えやすい。

学習の法則では、

のようになっています。

視覚+聴覚で教える。

発話させる。

書かせる。

説明させる。

などの様々な活動を織り交ぜていくことが大切です。

ADHD支援

🟧褒める

ADHDの基本は褒める。

その褒めも大きく分けて2種類です。

1つ目は、

短いスパンでフィードバックすること。

「1つ指示する → 作業する → 褒める」

という循環を45分間の間に

ずっと続けていくことが基本です。

2つ目は、

大きく褒めるということ。

例えば、高得点で褒める。

「○○さん、100点満点中120点です」

なんてほめ方をすると、

ドーパミンがドバーっと出ます。

🟧スピード

ADHDの子どもは、

とにかく速い状態が好きです。

課題を早く終わらせたい。

終わらせて報酬を得たい。

その思いを満たしつつも、

他の子どものペースを調整するためには、

課題を短く区切ること。

誰がやってもすぐに終わる作業量に

調節することです。

すると、

ADHDの子どもを褒めているうちに、

他の子どもが追いつきます。

そして、すぐに次の課題をかぶせる。

授業では、

「空白の時間が3秒あってはいけない」

と言われています。

空白をつくらず、

課題を次、次と被せていくことで加速していくのです。

🟧緊張を生み出す

ノルアドレナリンを生み出すために

緊張感もコントロールします。

よい授業というものは、

最初から最後まで

程よい緊張感と期待感が保たれています。

その最大の理由は、

教師がしゃべらないからです。

教師が話せば話すほど、

空気は弛緩し、

しゃべらなければしゃべらないほど、

空気はピリッとします。

時間や回数を制限することも大事。

加えて、

緊張が途切れそうな子どもには、

指名をしたり、

目線を送ったり、

近づいていったりします。

🟧とにかく活動させる

教師が話せば話すほど、

ワーキングメモリがオーバーフローし、

脳がシャットダウン状態になります。

よって、

教師が話を短くする代わりに、

作業をさせる。

読む、書く、説明する、動かす。

動的マインドフルネスによって、

脳の雑音が落ち着きます。

プラスアルファの情報ですが、

何と海外ではペダルをこぎながら

授業を受けられる環境の学校もあるのです。

(動画の音声は英語です)

これはADHDに子にとっては最高ですね!

ASD支援

🟩セロトニン5

ASDは不安傾向が強いので、

安心や癒しを提供してあげるのがよい。

よって、

セロトニンを分泌させる行為を組み込みます。

代表的なセロトニン5は、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①見つめる

②ほほえむ

③話しかける

④ふれる

⑤ほめる

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

よって、教師は笑顔がベース。

楽しそうに授業をする。

ただ、

それだけだとADHDの子どもは弛緩してしまう。

よって、

笑顔でいながらも緊張感をもたせるという、

強さと優しさを兼ね備える空気をつくることが大事です。

これは、長きにわたる修練の結果、

身に付けていける雰囲気だと思います。

若い頃は、

「楽しさ」

を前面に押し出した方がいいでしょう。

🟩予告/見通し

各教科ごとに、

45分間の流れが大体定まっていると、

ASDの子どもは安定します。

授業をシステム化するのです。

すると、

全体の見通しがつき、

全ての授業行為が予告をした状態になります。

ただ、

同じパターン化に落とし込むほど、

ADHDの子どもは飽きてきます。

そこは、

知的で盛り上げるパーツを織り交ぜることで、

パターンがありつつも、

変化のある授業を提供できるでしょう。

🟩視覚支援

これは学習の法則にも通じますが、

常に視覚支援。

視覚支援は授業では大前提です。

前面のスクリーンに、

教科書の拡大したページを映しておき、

今はどこをやっているのかが、

常に分かるようにしておく。

今はデジタル教科書が普及してきているので、

それを活用すればいいと思います。

ユニバーサルデザインの授業の実際

ようやくここから授業の実際です。

長くなり過ぎるのも重たくなるので、

筆者が自分の授業を再現して、

どれだけ散りばめていたのかを考察してみます。

どれだけ言葉が短いかに注目して、

ご覧くださればと思います。

太字が教師の言葉。

細字が子どもの反応です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

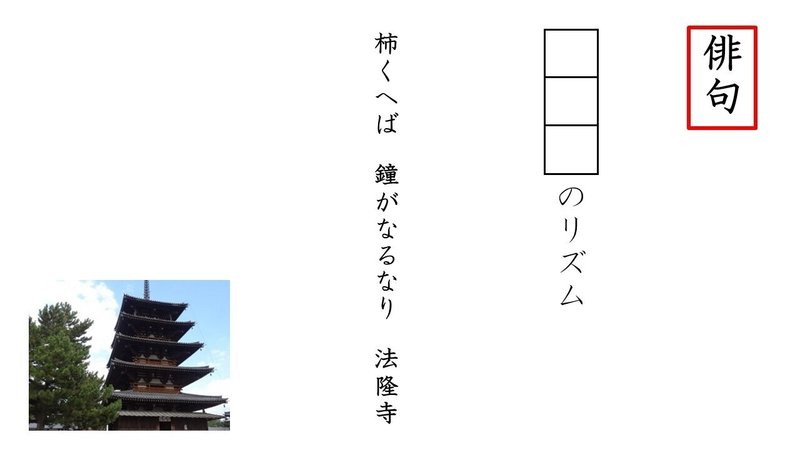

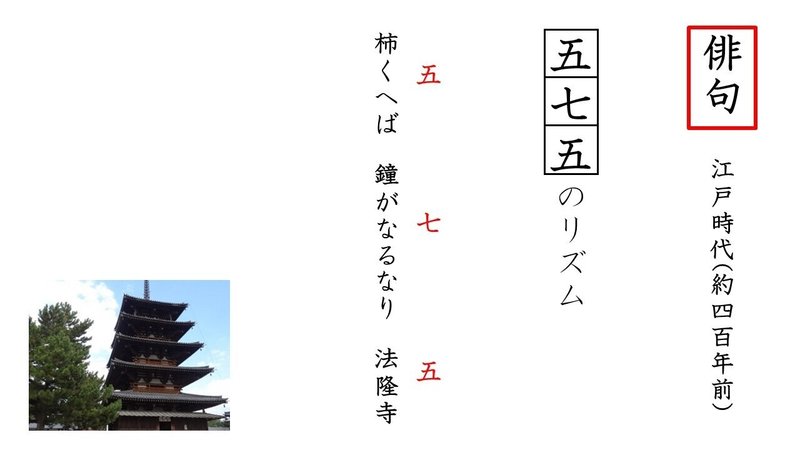

俳句は何音のリズムですか?

→ 五・七・五のリズム!

そうです。五・七・五のリズムですね。

江戸時代、四百年前につくられた句です。

短歌です。これは何音のリズムですか?

→ 五・七・五・七・七のリズム!

その通り。五・七・五・七・七のリズム。

約千三百年前。これだけ前から、

五・七のリズムは存在していたんですね。

もっと昔のものもあります。

最古の和歌。古事記。

何音のリズムですか?

→ 五・七・五・七・七のリズム!

その通りです。五・七・五・七・七。

遥か昔から日本人の中に根付いていた

音のリズム。

俳句や短歌以外にもあります。

いろは歌。九百年前。

これは何音ですか?

→ 五・七のリズムだ!

上が七、下が五の

七・五のリズムになっているのです。

八百年前、平家物語はどうでしょうか?

何音ですか?

→ これも七・五のリズム!

そうなのです。これも七と五。

日本のあらゆるところで、

このリズムが使われていたんですね。

このような七五調のリズムは

どんなところに残っているでしょうか?

近くの人と相談してみましょう。

実はこんなところにも残っています。

ことわざ。

笑う門には?

→ 福来る!

これも七五調ですね。

ちりも積もれば?

→ 山となる!

これも七五調。

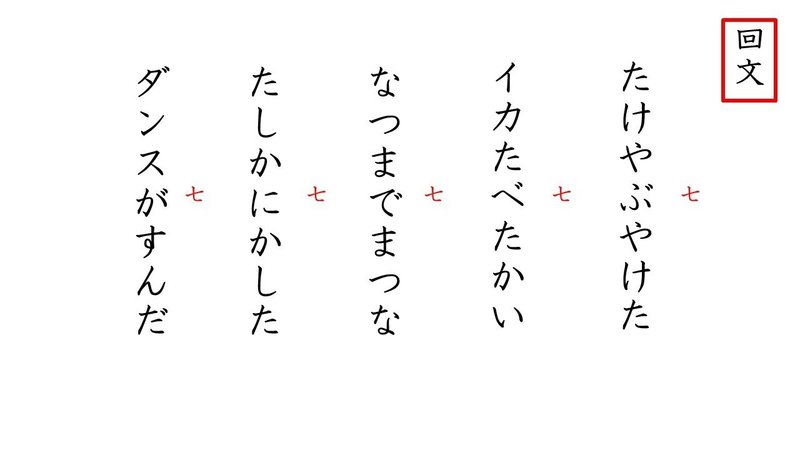

回文も見てみましょう。

回文は上から読んでも下から読んでも

同じになる文。

何音ですか?

→ 七音だ!

これも七音のリズムが多く使われているのです。

そして・・・実は音楽の教科書にも・・・。

「われは海の子」。習いましたね。

さて、何音でしょうか?

→ 七五調だ!

伝統的な歌も七・五調が使われていたりします。

ももたろう。これも?

→ 七五調!

若干数が違うところがあっても、

ほとんどは七五調です。

なつかしいこの歌もそうですね。

七五調です。

さあ、もっと現代に戻りましょう。

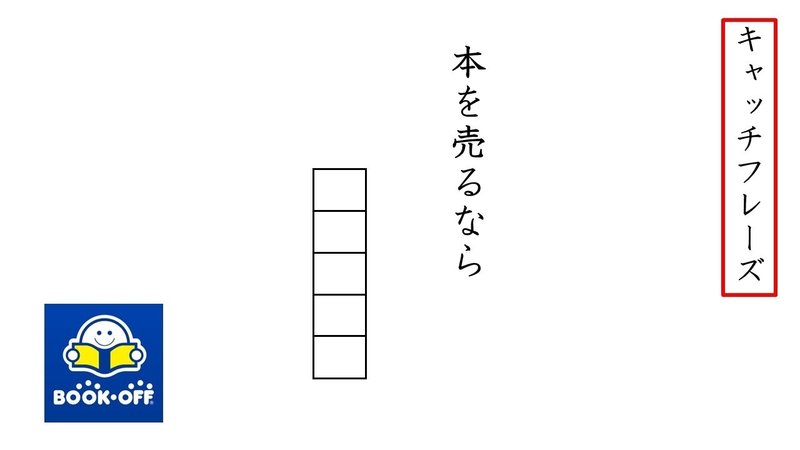

キャッチフレーズ!

実はここにも七五調が使われています。

ぴっかぴっかの?

→ 1年生!

その通り!これも七五調!

さあ、分かるかな~?

セブンイレブン?

→ いい気分!

七五調は耳に残りますね!

はかせるオムツ?

→ ムーニーマン!

正解!よく知ってるね!笑

本を売るなら?

→ ブックオフ!

これも七五調。

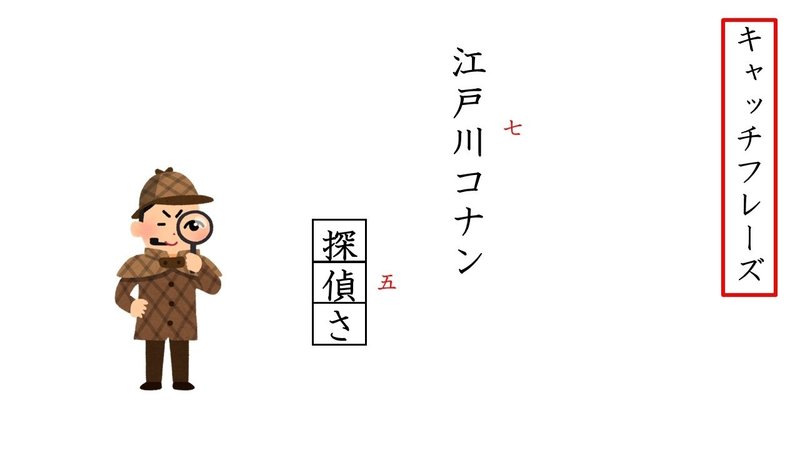

よし!次が最後です!

分かる人は皆で言いましょう。

江戸川コナン?

→ 探偵さ!

正解です!笑

このように七五調という日本語のリズムは、

わたしたしの暮らしの中の一部と言えるほど、

根付いている日本の文化なのです。

皆さんが普段使っている言葉も、

七五調になっているかもしれませんよ。

そして、

ここからはタブレットを使って、

七五調でお気に入りのものを調べ、

提出/発表をするという流れでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どうでしょうか?

教師の台詞が、

ほぼ全て10秒以内におさまっているのが

分かったでしょうか。

情報量が極めて限定されつつも、

何を尋ねているのかが明確。

よって、答えやすい。

リズムとテンポもいい。

視覚支援も十分にある。

楽しく笑いを生む要素を入れている。

そしてこの後の自分で見つける活動も、

自由な幅があるのでADHDの子は夢中になり、

ASDの子は大量に例示されていたので、

探す手がかりがたくさんある状態になっています。

これらも全部ひっくるめて、

ユニバーサルデザインの授業支援です。

イメージが少しでも伝わったのならば

幸いです。

まとめ

前任校では、通常学級の教師が、

特別支援学級に派遣されて

授業をするプログラムがありました。

そして筆者の授業は、

特別支援学級の子どもでも

夢中になって参加することが多かったです。

「〇〇マジック」

(〇〇は筆者の名前)

と呼んでいただいていました笑

つまり、

ユニバーサルデザインの授業は、

特別支援学級の子にも、

通常学級のグレーゾーンの子にも、

通用する授業であるということです。

ただ、見て分かったかもしれませんが、

ユニバーサルデザインの授業を提供することは、

非常に多くの準備時間が必要になります。

筆者は授業づくりが趣味なのでいいのですが、

多くの先生には負担になる。

よって、筆者は自分の授業データを

全て共有フォルダに入れておき、

先生方全員に通知して、

いつでも使えるようにしていました。

ただ、

筆者のスタイルとは違う人もいるので、

そこは各々がエッセンスを抽出して、

活かせばいいところかなと思います。

まだまだ日本全体には広がっていきませんが、

諦めずに、少しずつ、

広めていきたいです。

この記事の内容が少しでも「よかった」「ためになった」と思われた方は、「スキ」や「フォロー」をしてくださるとうれしいです!

「コメント」も残してくださると有難いです!コメントを読んだ方々が、より教育についての知見が深めることができる図書館でありたいと思います。

いつもいつも、最後まで読んでくださり本当にありがとうございます!

明日の記事は、

📓正しさハラスメント?

です。

様々なブラック問題や、

不正問題を暴くようになっている令和。

ただ、これは気を付けなければいけない。

このような現象下の脳の状態や

自分に及ぶ影響と対策を記事にします。

是非、楽しみにしていてください🎵

皆さんの今日・明日がよき1日でありますように😊

Xのアカウント ↓ ↓

共育LIBRARYりょーやん元教師

📘今週のLIBRARYのラインナップ📗

(2024.5.20~5.26)

📒→全員最後まで読める記事

📓→メンバー以外は途中まで読める記事

【月曜日】

📒note9ヵ月目の振り返り

【火曜日】

📓《人生②》今週の1冊 from library

📒皆で昇っていけるから楽しい

【水曜日】

📓境界性パーソナリティ障害とは?

【木曜日】

📒ADHD×ASD支援を網羅する!ユニバーサルデザインの授業の実現

【金曜日】

📓正しさハラスメント?

【土曜日】

📓《note論》「変わっている」情報の仕入れ方

📒理論と現場は違う!発達凸凹をもつ全ての親御さんへの応援メッセージ

【日曜日】

📒共同運営マガジン記事紹介

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?