タイトルは『首』

映画を見終わり、エンドロールで流れてくる、

『首』

という文字を目にした瞬間、

(蛙๑°ω°๑ )< この映画のタイトル、『首』だったああああああああああああああ!!!!!!!!!!

と、虫圭は心の中で叫んだ。

その瞬間、無秩序に、無作為に、荒唐無稽に描かれていた謀反劇が、私の前に全容を現した。

そして帰路の夜道を歩きながら、ふと映画の冒頭をぼんやり思い起こしていると、

(蛙๑°Д°๑ )<冒頭から『首』じゃねーか!!!!!!!!!!!!!!

という、映画を観始めた時に思った感想とは別の衝撃を受けた。

北野武は、天才である。

まごう事なき、誰もが認める「世界の北野」は、この映画を観た私にとって、「神からのgiftを授かった何らかの存在」という認識に置き換わった。

私は、今後、二度とこの映画を観る事はないだろう。

いや、叶うなら、「二度と観たくない」と思う。

ハッキリと言うが、この映画は中毒性が高過ぎる。

まるで酒だ。

まるで煙草だ。

まるで麻薬だ。

まるで愛だ。

一度手を伸ばすと、一度手を染めると、一度でも溺れてしまうと、最期。

二度と抜け出せない可能性すらある、狂気の代物だった。

この作品はヤバすぎる。

劇薬も劇薬。

この映画を作った奴は狂ってる。

役を演じた連中は一人残らず狂ってる。

この映画を観た奴は、狂わされる。

「もう一度、あの瞬間、あのシーンが観たい」

映画を観終わった時には、そう思わずにはいられない。

恐らく。

評価は真っ二つだろう。

激しい賛美と、悪意を伴う罵詈雑言の二つだ。

「何てものを創造してしまったんだ」と五体投地する者がいれば。

「何て無駄な時間を二時間と劇場に来る労力にかけてしまったんだ!」と激昂する者がいるに違いない。

虫圭は勿論、前者だ。

だからこそ、もう一度拝むのが怖い。

(蛙๑╹ω╹๑ )<さて。前置きはこれくらいにして、いつも通り、ネタバレを全く気にせず、感想をつらつらと書こう。

□首は誰のものだ?

冒頭の死者。蟹が這いずるその死体には、『首』がない。

誰の死体かも分からない。

グロテスクな映像は、もはやR18なのでは、とグロが苦手な私は思うが、そのすぐ後に長々と続く織田信長の「何を言っているかほとんど理解できない暴言」と「血まみれのキスシーン(男色)」で首無し死体の事など記憶の彼方に忘却されただろう。

最後の生首。豊臣秀吉が蹴り飛ばしたソレは、

あの美しい「明智光秀の面影」は無い。(とは言え判りそうなものだが)

茂助の首が判るのなら、顔中が水脹れで奇形化した光秀の顔も見分けくらいはつきそうである。

が、秀吉は光秀の首を蹴り飛ばした。

「明智が死んだことさえ分かれば、首なんかどうだって良いんだッッッッッッ」

そう言って、かつての同僚の首を勢い任せに蹴り飛ばした。

茂助が「敵大将の首を取ったぞ!」と何度も高らかに掲げ、誰しもが「首だ!首を持ってこい!地べたを這いずり回ってでも探し出せ!」と何度も繰り返した、その『首』をである。

武田、信長、光秀、日本中に知らぬ者がいないほど有名な侍大将、天下人の『首』も、勝者にとってはただの「勝者の証拠」、つまりは"お飾り"なのだ。

『首』なんてものに、真の価値は無い。

そう叩き付けられたようだった。

まあ、それは、北野武が言うからこそ説得力を持つ、のだと思うが。(というかそもそも虫圭の解釈でしかない)

歴史では、秀吉の世の後は、家康が日本の侍を治めることになるのは日本人なら知らない人はいないだろう。

秀吉ですら、ひとときの天下人でしかない。

今の世に、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康を崇拝し拝んでいる者がどれだけいるだろうか。

その時代があったからこその、今の世と言えるが、現代の我々に、天下人の首がどれだけの意味を持つか。

否、である。

つまり、虫圭は衝撃を受けたのだ。

2時間の映画に、「こんなものは意味がねぇ!」という価値を持たせたことに。

□真の「芸事」とは

北野武作品と言えば。

と言うか、ビートたけしと言えば、「芸で身を立てた才と努力の人」だと虫圭は思っている。

Wikipediaから引用するが、

◼︎高校時代まで

足立区立梅島第一小学校に入学。教育熱心であった母の薫陶が功を奏し、成績は優秀で、特に算数と図画工作が得意であった。

小学校から中学校、高等学校にわたって野球部に所属(高校では軟式野球部)したが、高等学校在学中にヨネクラジムでボクシングも習っていたという。

◼︎大学時代

1965年に高校を卒業し、母親の薦めで、明治大学工学部(後の理工学部)機械工学科に現役合格し入学した。

しかし大学での生活には適応できず、五月病を患うようになり、大学2年の時には、家出同然に一人暮らしを始め、東京都新宿区の界隈で当ての無い日々を送るようになる。

学生運動にも参加したが熱心ではなく、ジャズに傾倒する。「LeftyCandy」や「新宿ACB(アシベ)」、名曲喫茶「風月堂」などに入り浸った。また、ジャズ喫茶のボーイもしていて、ジャズの見識は一部で有名であった。

この頃は友人の下宿に居候しアルバイト三昧であった。ジャズ喫茶のボーイ以外に、菓子の計り売り、実演販売員、ビルの解体工、クラブのボーイ、東京国際空港での荷卸し、タクシー運転手、ガソリンスタンド店員を転々とする。

東京国際空港の荷役作業ではジャズ喫茶の常連客であった中上健次が先輩におり、共にガルーダ・インドネシア航空の荷役として働いていた。

後に通訳になろうと思い立ち、留学費用を稼ぐ目的でタクシーの運転手を務めるも半年で退社、ガソリンスタンドでアルバイトをした。この間、若松との縁で『新宿マッド』『腹貸し女』など、幾つかの若松プロ初期作品に端役ながら出演したり、学生演劇に参加したが、ヴォードヴィルのような軽演劇で、舞台役者ではなく構成に携わっていた。

大学は140単位のうち106単位まで取得していたにもかかわらず、結局通学せずに除籍になった。

◼︎前座時代

学生運動が収束に向かったこともあって、自身も去就を模索する必要に迫られた。芸能に興味はあったが、アングラ演劇には馴染めず、「理工系なので文学的なものはわからない、しかし演芸なら自分にも理解できるだろう」という理由で、いつしか芸人を志望するようになった。ただ、子供の勉学に厳しく大学にまで入らせて芸人の道を志した息子に、母は怒り嘆き、子供の頃から厳しい勉強を強いられて窮屈な思いをしていた武は、これに猛反発。北野家においても、近所の体裁を考えて「芸人を目指した北野家の武」という存在は無かった事になっていた。

1972年夏、東京都台東区浅草にあるストリップ劇場の浅草フランス座で、芸人見習い志願としてエレベーターボーイを始める。当時、たけしと思しき人物を見た井上ひさしは「不機嫌そうな青年」と、その印象を述べている。やがて、同劇場の経営者兼座長であった深見千三郎に師事し、前座芸人・北千太としてコント(軽演劇)を学ぶ。初舞台は、痴漢のコント。幕間コントに出演して腕を磨き、芸人としてタップダンスの修業にも励む。

座員の多くが深見を近付き難い存在として見ていたが、たけしは物怖じしなかったため、深見から気に入られた。ただ、深見は一般の場所でも唐突にギャグ(ボケ)を連発、間髪入れずに師を即興で罵倒という技術を仕込まれ、この特異な芸の仕込みに北野は深見に四六時中振り回される形となり芸を習得、模索する事になる。

この指導もあり、舞台ではアドリブを駆使し、言葉の拾い方に独特の斬新さがあったため一目置かれ、後に誕生する漫才コンビ・ツービート独自の芸風の基礎として取り入れられ漫才ブームで駆使し一気に開花する。当時は、フランス座の四畳間の屋根裏部屋で寝泊りをしていた。

長じて、フランス座の新人芸人とコントコンビを組むことを考える。舞台(コント)が活動の主軸を旨としていた深見は、漫才での活動を望んだ弟子の北野を即刻破門(後に解除)、漫才を主軸に活動の場を放送媒体に移す。

その後、ツービート結成

長々とした引用はともかく、数多くの舞台を芸の肥やしにしてきた、まさに「芸人」だと思っている。

◼︎ 北野武×志村けん タップダンス×三味線

そんなビートたけしが、北野武として監督した映画『座頭市』でのタップダンスは、あまりにも有名である。

◼︎座頭市

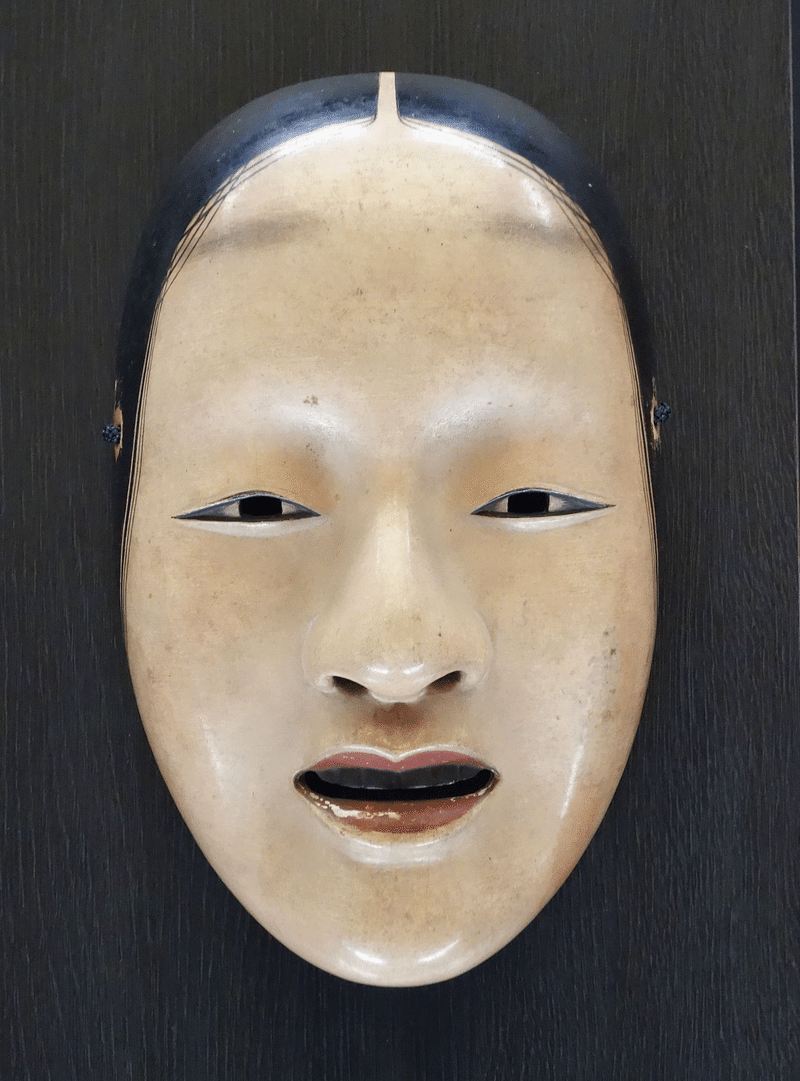

そして今回の芸事は『能』

能の流派の一つ『観世流』その宗家能楽師である観世清和氏を監修に、ほんの短い時間ではあるが、「ガチの能」が劇中で舞われている。

贅沢だ。

虫圭はにわか能ファンだが、初めて観た『京都薪能』の舞台は、意味も分からず涙が溢れたのを覚えている。

映画の話に戻るが、

「神は細部に宿る」という言葉がある(元はドイツの格言)

織田信長が茶会で観たであろう『能』が、半端なものである筈がない。

超一流だった筈なのだ。

信長が「この世の人間ぜんぶ血祭りに上げて、最後に自分の首を落とすと、スッキリするだろうな」と夢現の表情で思うくらいに。

あの時代、戦を忘れ、茶を飲み能を楽しむ。

それがどれだけの贅だったか。

その贅を楽しめる者がどれくらい選ばれた存在だったか。

織田信長という「うつけもの」がどれだけ特異な存在だったのか、

一流が舞う『能』と、それを観る『うつけもの』で織田信長という天下人を描いているように感じた。

(蛙๑╹ω╹๑ )<また能を観に行きたいな。

余談だが、『能面』についての歴史やその用途、舞台効果についても面白いので興味がある人は読んでみると良い。

□俳優まで狂っとる!

虫圭は3次元の役者にあまり関心がない。

そもそも映像作品はもっぱらアニメを観ることが多く、ドラマは観ない(小さい頃は観ていた)。

北野武監督作品だからこそ今回は観に行ったワケだが、3次元の映像作品を観ないのだから、その作品に登場する役者にもあまり関心を持っていないワケである。

そんなだが、今回の映画を観て、

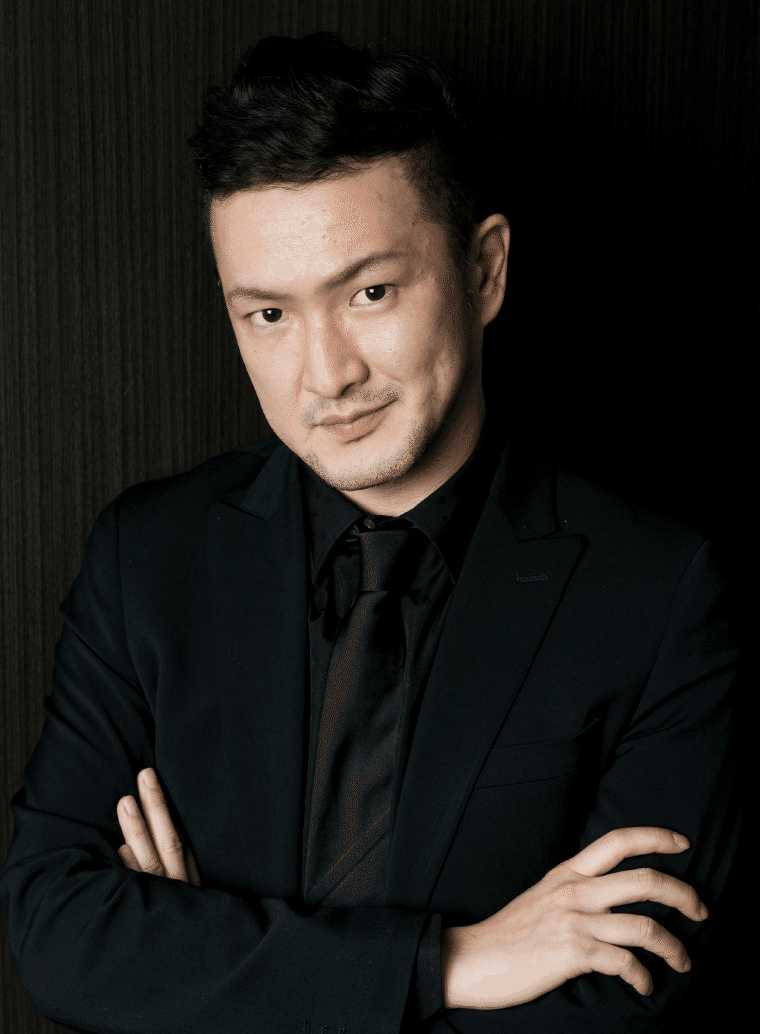

(蛙๑╹ω╹๑ )<中村獅童すげー……。

と思わずにはいられなかった。

茂助という、おそらくは史実に存在しない役である。(と思いきや茂助と呼ばれた武将はいた。別人ではある)

農民の生まれで、兄弟(?)を裏切り殺し、敵大将の首を奪い続け、最終的に首の姿で秀吉の前に光秀と共に並べられたのが茂助だ。

「ミイラ取りがミイラ」とでも表現するのが正しいのか。

出世欲に溺れた者の末路として、天下人を夢見た果てに高潔に自分で首を刎ねた光秀と対比的に描かれている。

そんな茂助を演じた中村獅童だが、登場から頭の弱そうなキャラとして終始演じられており、農村から流れ流れて秀吉陣営の中枢近くまで食い込んでいる。

が、それもこれも曽呂利新左衛門という有能な上官(抜け忍)の元にあったからこそであり、やはり頭の弱い猪突猛進とした体力馬鹿感は否めない。

それを「二代目 中村 獅童。日本の歌舞伎役者、歌舞伎名跡「中村獅童」の当代」が演じているのがとてもよい。

演技の実力者が演じる馬鹿、というのが怪演である。

また、本作にはあらゆる狂人が登場するが、中でも色狂いとして登場する荒木村重役の遠藤憲一が魅せる狂った役がよい。

名脇役。いわゆるバイプレイヤーとして名を馳せる遠藤憲一の面目躍如(世間の評価に値する活躍をしていて、生き生きとしているさま)といった演技で、

冒頭の信長との血まみれのキスシーンは、さらに冒頭の首なし死体の中から蟹が這い出してくる画よりさらにグロテスクで生理的嫌悪を感じる程である。

そして恋仲である光秀から裏切られ谷に落とされるまで、一途に光秀を愛し、他の戦国武将に嫉妬する様が描かれている。

戦国時代の『男色』も臆す事なく描写されている本作品だが、まさか令和のこの世に、遠藤憲一と西島秀俊の濡れ場がスクリーンで観れるなどと誰が予想するだろう。

それが見せ場になっているのかどうかは置いといて、濃姫(織田信長の正室)すら登場しない、つまり女っ気が皆無と言える本作においての性描写を担っているのが荒木村重というキャラクターであり、この時代背景を色濃くしてる存在とも言える。

「戦国時代のBL(ボーイズラブ)は当たり前」という概念がほぼ一般化している現代において、戦国武将の熱い戦いや裏切りだけを描くのは「臭い物に蓋をする」事に他ならず、キャラクターの心理描写や出世野望の理由を描き切るには材料不足になる。

「何の為に出世するのか」「誰の為に出世するのか」において、恋愛感情は切っても切り離せないものだと言える。

家族(一族)の為に仲間を裏切る、という理由が成立するのなら、恋人の為に上司を裏切る、というのが成立するのも道理。

「己の出世欲の為」「天下人を目指すのは戦国武将の定め」、つまり「武将(男)ってそういうもの」だけで終わらせない理由に真っ当な「恋愛事情」を据えているのが、よい。

作品に奥行きを持たせている一因になっている。

さて、「俳優まで狂っとる!」の筆頭は織田信長役の加瀬亮なワケだが……、それは映画を観た人はみんな解っているので、割愛。

最期は本作の監督であり主演(というか首領)であるビートたけしだ。

これまでの北野武作品を観ている人であれば「映画のビートたけしは狂ってる」事は重々承知であろうが、今回特筆したいのは、

「羽柴秀吉という武将は活躍(暗躍)の割にポンコツである」という点である。

序盤は狡猾なサルという雰囲気だが、終盤に進むにつれ黒田官兵衛の知略を文句垂れながら実行するだけの猿真似ジジイになっていく。

そもそも武将まで成り上がったのは運だけだったのでは? と思うほど。

仕舞いには追い詰め首だけになった光秀の顔を見分けられず蹴り飛ばす。

織田信長の前ではずっと光秀の隣に座っていたというのに。

仲間(と言うより戦国大名の関係性はライバルか?)の顔なぞどうでも良いと言わんばかりだ。

いや、むしろ「明智が死んだことさえ分かれば、首なんかどうだって良いんだッッッッッッ」が映画の最後のセリフなのだから、つまりそういうことなのだろう。

劇中、秀吉は出世欲の権化。

自分の功績の為なら、その他がどうなろうと知った事じゃない。

途中、弟の秀長に「お前腹を切れ」と言うシーンがあるが、アレは恐らく本気だと思う。

「兄者それは言い過ぎだぞ!」と冗談ぽく返しているが、秀吉は自分のためであれば兄弟や参謀の官兵衛が死んでも、最終的に自分が「勝てば良かろう」なのだ。

織田信長と比較してまともそうな人物として描かれている秀吉だが、こと「出世の為の裏切り」という側面において、一番狂っているのは秀吉だと思う。

やる気のあるポンコツほど手に負えないものはない。

そんな狂言回しだからこそ物語が面白くなる。

詰まるところ、秀吉はストーリーテラー、物語の舵取りだった。

秀吉の掌の上とは言わないが、そもそも語り手が狂っているのだから、物語が狂うのは必然だった。

一言で「面白い作品だった」で語れないのがこの作品の面白いところ。

だから虫圭はこの映画を「凄い映画」だと思う。

ただし、もう二度と観たくはない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![虫圭(o・ω・)カエル𓆏[腸内細菌学/心理学]勉強/発信中](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/60854523/profile_e32a1e0750780c9db14ee369a139bdcd.png?width=60)