デザイナー石岡瑛子の世界

「このような時代をサヴァイブしていくために最も大切なことは、内側から湧き上がってくるほんとうの”自分力”を培うことかもしれない」-石岡瑛子(2005年の著書「私デザイン/I DESIGN」より)。

「情報の消費スピードが加速化するデジタル時代のクリエイターは、どんなマインドで仕事に向き合うべきか?これはそんな問いに対する瑛子自身の答えを記したものだ」。

「AIやロボットが生活を便利にする一方で、人の仕事を侵食し始めたいまのj季題、「ほんとうの”自分力”」はデザイナー以外の人にとっても気になる言葉かもしれない」。

これは世界的なデザイナー石岡瑛子(1938-2012)の全貌を俯瞰することの出来る展覧会「石岡瑛子Iデザイン」の監修者・川尻亨一氏が「EIKO's WORK STORYーIデザインの秘密ー」と題して寄せた文章からだ。

茨城県近代美術館(茨城県水戸市千波町東久保666-1)で2024年7月7日(日)まで開催中の同展覧会を5月28日(火)に訪れた。

広告をはじめ、舞台美術、衣装デザインなど多岐にわたる分野で世界的に活躍した石岡瑛子は内外から改めて仕事の数々に注目が集まっている。

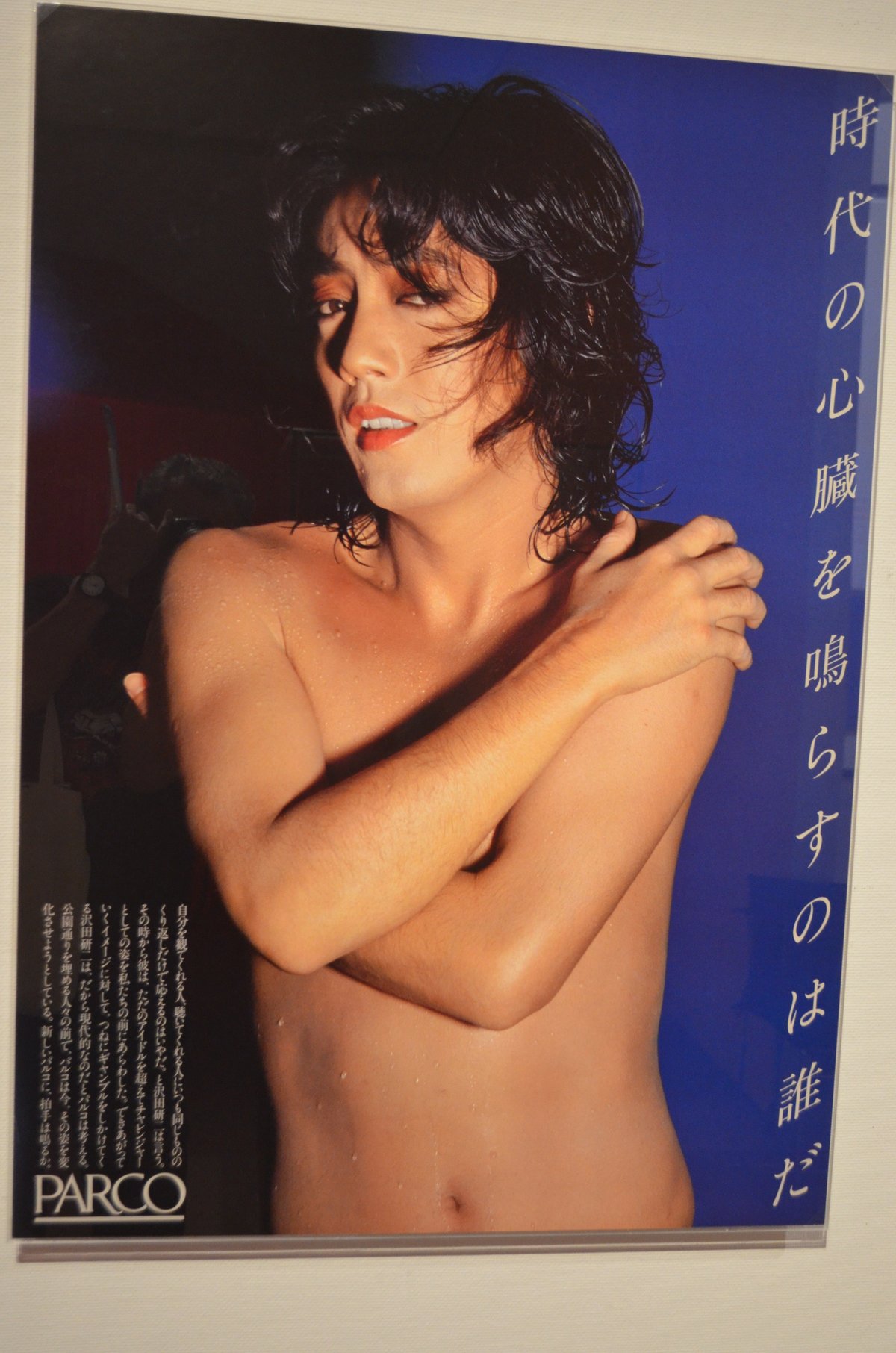

その石岡の、キャリア初期における資生堂やセンセーションを巻き起こしたPARCOの代表作をはじめ、東京を拠点にしていた1960-80年代の仕事を中心に、アートディレクターとして采配を振るったポスターやCM、グラフィックアートからスケッチまで、約500点が一挙公開されている。

石岡が表現者として生涯にわたって磨き抜いた「I=私」、そして彼女の世界を浮き彫りにし、体感出来る機会となっている。

この展覧会は全5幕から成るーー

〇1幕「知性と品性、感性を磨くー資生堂デビューと新しい女性像の創造ー」ー1961年に東京藝術大学を卒業した石岡瑛子はデザイナーとして資生堂宣伝部に就職し、キャリアをスタートする。ポスターは広告メディアの花形であり、グラフィックデザイナーは脚光を浴びる存在だった。

瑛子は同世代のクリエイターたちー彼女が「4人の侍」と呼んだ横須賀功光(写真家)、三宅一生(ファッションデザイナー)、杉山昇志(CDディレクター)、伊藤流造(彫刻家)ーと出会う。

瑛子は、男性の「愛玩物」としての女性像に疑問を抱き、サマーキャンペーンで、当時の広告で主流だった人形のような美人のイメージを覆す、健康的で意志的な女性像を打ち出すなど、新しい価値観を提示した。中でも特にセンセーショナルな話題を巻き起こしたのは前田美波里をモデルに採用した「太陽に愛されよう」(1966)だった。

〇2幕「あの頃、街は劇場だったー1970’s 渋谷とパルコ、広告の時代ー」ー1970年に資生堂を退社してフリーランスとなった瑛子は、1973年に渋谷パルコが開業するとメインのキャンペーンを総括し、「新しい時代」の象徴としてのPARCO(パルコ)のブランドイメージを築く上で中心的な役割をになっていく。

社会はちょうど大きな変化のただなかにあった。日本でもヒッピー、アングラなどの若者文化が脚光を浴び、ベトナム反戦、ウーマンリブなどの社会運動が盛り上がりを見せた。

瑛子によるPARCOの一連のキャンペーンでは、性や国境、人種の枠組みを打破すべく、強烈なメッセージとともに型破りな表現を展開ーー「女たちよ、大志を抱け!」「鶯は誰にも媚びずホーホケキョ」「裸を見るな。裸になれ。」「諸君、女のためにもっと美しくなろう」。

〇3幕「着地は情熱的であらねばならないー裸のアートワークに映る私ー」ーここでは、学生時代に作った絵本や東京藝術大学時代の裸体デッサン、新人デザイナーの登竜門・日宣美の出品作やギャラリーの企画展作品など、広告以外の仕事を取り上げている。

〇4幕「本も雑誌もキャンバスであるー肉体としてのブックデザインー」ーフリーランスになって以降、瑛子が力を入れていた領域がブックデザイン。単行本から文庫、雑誌、作品集、教科書にいたるまで実に多様な本のデザインを手がけた。そして表紙やカバーといった「衣」だけではなく、紙質やサイズ、文字組みなどのボディ(本体)はもちろん、時に骨格たる企画、内容にまで関わった。まさに「肉体」としてのブックデザインだった。

そして、瑛子にとっての究極のブックデザインは、自身の作品集『Eiko by Eiko』だった。同書は日米同時出版され、ジャズの帝王マイルス・デイヴィスやスティーヴ・ジョブズ(アップル創業者)など多くのアーティストや経営者のハートをとらえ、瑛子の米国デビューを強力に後押しした。

〇5章「地球のすべてが私のスタジオーIデザインは境界も時代も超えるー」ー1970年代以降のエンターテインメント分野におけるグラフィック・デザインの仕事を中心に紹介している。

美術監督として関わった映画「MISHIMA」(1985)ではカンヌ国際映画祭芸術貢献賞、マイルス・デイヴィスのアルバム『TUTU』(1986)ではアートワークでグラミー賞を受賞した。

映画「ドラキュラ」(1992)では衣装デザインでフランシス・フォード・コップラ監督とタッグを組み、アカデミー賞を受賞するなど、瑛子は様々な分野で最高の評価を得ていった。

休館日は月曜日。

入場料は一般1000円、満70歳以上500円、高大生730円、小中生370円。土曜日は高校生以下無料。

問い合わせは:029-243-5111。茨城県近代美術館の公式サイトは: https://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?