丹 作造 -苦しみの絵画-

1.苦しみの絵画

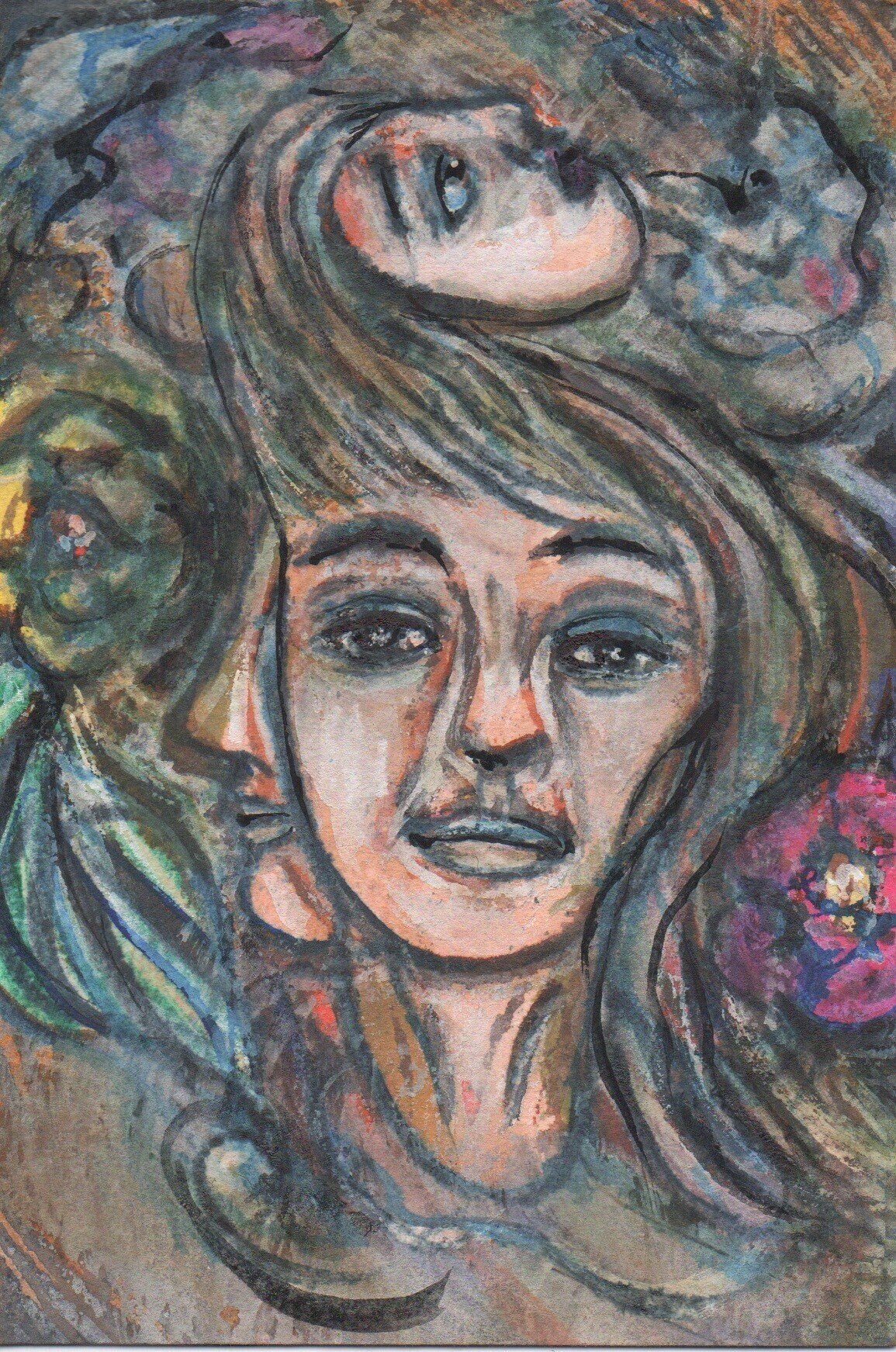

蛇腹状に広げられた帳面の両面に描かれた絵画。

手にとって広げると、苦悩の表情を浮かべる人々の顔がいくつも描かれている。

片面は、1枚の壮大な絵巻になっており、つくり手の途方も無い情念のようなものさえ感じてしまう。

本作は、2020年1月、ニューヨークで開催されたアウトサイダー・アートフェアで、世界の人々から驚きを持って迎え入れられた。

作者は、丹作造(たん・さくぞう)と名乗る人物だ。

彼との出会いはフェアが始まる2ヶ月ほど前のこと。

小雨の降るなか、東京・上野駅の公園改札前で、人混みの中から僕は彼の姿を探していた。

前夜に電話した際、教えてくれたのは「携帯電話なんて持っていないんですけど、とにかく派手な格好をしているから」という情報だけ。

しばらく待っていると、「どうも」と無精髭を貯えたニット帽の男性が話しかけてきた。

首には廃材を組み合わせた自作のネックレスをぶら下げ、上下ともに自分でリメイクした服を着ている。

上着は缶バッジや布などを貼り付けたブルゾンで、履いているジーンズにも自作のペイントが施されている。

本名は池田充(いけだ・みつる)です。でも、自分の名前が2つあったほうが面白いじゃないですか。『ダン池田とニューブリード』にあやかって、最初は『タン☆イケタ』って名乗ってたんだけど、言い難くって2年くらい前から『丹 作造』に改名したんですよね

2.漫画と音楽と

丹さんは1958年に東京都小金井市で2人兄弟の次男として生まれた。

小さい頃は、おとなしく絵を描くことが好きな少年だった。

小学生から中学生にかけては、川崎のぼるや石ノ森章太郎、ちばてつやなどの漫画を読み漁り、漫画家を志すようになった。

特に『巨人の星』『タイガーマスク』『あしたのジョー』などの漫画原作者・梶原一騎に傾倒し、梶原の漫画に登場する主人公のように、みずからを徹底的に追い詰める刹那的な生き様に強い影響を受けたようだ。

「いまでも、『やるなら徹底的にやれ』というのが染み付いちゃってるから、休憩しながら絵を描くことができないんです」と笑う。

小学校6年生のとき、4つ上の兄からLPなどを聴かせてもらっているうちに、音楽に熱中していった。

グループ・サウンズが流行りだすと、「ザ・タイガース」と「ザ・テンプターズ」を好きになった。

最初に買ったシングルは、「ザ・タイガース」の『君だけに愛を』だ。

中学に進学すると、泉谷しげるや加川良、吉田拓郎などを好み、フォークギターを手にした。

そして、翌年にはロックと出逢った。

エリック・クラプトンが所属するイングランド出身のスリーピース・ロックバンド「クリーム」や「ジミ・ヘンドリックス」、「レッド・ツェッペリン」「ディープ・パープル」などを貪るように聴き、エレキギターを弾いては、やがてミュージシャンになることを夢見るようになった。

3.清掃業の世界へ

音楽への憧れは、丹さんにとって現実逃避の手段でもあったのだろう。

母親が設計会社に勤める父親の革靴を毎日磨いては見送るという一連の光景を、丹さんは幼少期から目にしてきた。

そうした両親の姿を反面教師にして生きてきたようだ。

右向け右というのがとにかく嫌で、自分の意志がないでしょ。僕は中学のときから背広やネクタイや革靴が大嫌いでした。入社式や新年会もスーツなんて着なくて、唯一着たのは葬式のときくらい。僕は中学生の頃から、現在の受験体制が間違っていると思っていて、高校も行きたくなかったし大学も行きたくなかった。だけど、僕は世間のことを何も知らないので、当時は親に徹底的に逆らうことはできなかった。言ってみれば、親の敷いたレールの上を歩いていたんです。

ミュージシャンへの憧れを抱いていたものの、いまのように情報が簡単に手に入れることが困難だった時代。

音楽の専門学校の存在など知らなかった丹さんには、その夢を叶える術など分かるはずもなかった。

「高校を卒業して就職するつもりだったけど、親が『どうしても大学は行け』っていうから法政大学経済学部の夜間部へ6年行って、昼はずっと仕事をしていました。僕にとって、大学に通った年月は全て無駄だったと思っています」とつぶやく。

卒業後は、アルバイトで働いていた清掃会社へそのまま入社し、現在も同じ会社で仕事を続けている。

もちろん、ほかに仕事の選択肢がなかったわけではない。

ずっと掃除業界にいると、人間の本性が分かるようになるんです。だから、今までこの仕事を続けている。例えば、僕が立派なスーツを着て一流の会社に勤めていたら、相手は僕を見下したような態度は取らないんです。他者の人間性を見極めるのには、清掃の仕事は適した職業なのかもしれません。まぁ、高所作業で危険な仕事をしていると何も考えなくて良いわけですよ。今年に入ってから東京管内で5人くらい死んでるんですけどね。

そう語る丹さんは入社以来、日中は清掃の仕事をして、夜は仲間と飲み歩くという生活を10年ほど続けていた。

気づいたときには、30歳になっていた。

これまでの人生を振り返ったとき、「自分がやりたかったことをやり切れていない」と絶望したという。

まるで命の灯を削るように、みずからが情熱を注げるものはないだろうか。

考えた末、頭に浮かんだのは学生時代に熱中した音楽だった。

とにかく自分で作詞・作曲して音をつくりたかった。会社にいた同年代の音楽好きを集めてバンドを組んで、最初はパンクのような感じだったけど、だんだんヘビーメタルの方に傾倒していった。バンドって人間関係がとにかく難しくって、次第に温度差の違うメンバーとの間に亀裂が生じるようになってね。5年で解散しちゃったから、バンド名なんて無くって、ライブハウスでライブをすることすらできなかった。

それでも丹さんは5年間の活動が無駄にならないように、1枚のCDを自作した。

ドラムを1年間で必死に練習し、ボーカル・ギター・ベース・ドラムをひとりで演奏して録音した。

その頃は、音楽活動と並行して絵も描いていたが、「分散させると、ろくなもんができないから」と音楽活動を諦め、35歳から絵を描くことだけに集中するようになった。

音楽で褒められたことはないんですけど、絵は褒めてくれる人がいたんです。自分が評価されるのは絵以外にないだろうなと思っていました。

初めて絵を発表したのは1997年。

丹さんが39歳のときのことだ。

会社近くの飯田橋駅前にあるショッピングモール「飯田橋ラムラ」のギャラリーに10点ほど絵を並べたところ、会場の人たちから褒められた。

既にそのときから、布に描くなど、既存の枠にはとらわれない表現を追求していたようだ。

4.吐き出すために描く

99年からは、東京で開催されているアートイベント「デザイン・フェスタ」に4回ほど出展した。

丹さんの絵を好んでくれる人も出てきて、小さい絵を1枚3000円で販売したこともあったが、売れることはなかったようだ。

ところが、あるときから企業枠や学校枠以外の参加が抽選になったことに不平等さを感じ、それから「デザイン・フェスタ」へは二度と出展することはなかった。

父親は絵が好きで、日展などの公募展へ頻繁に連れて行ってくれたんです。僕が30歳くらいのとき、ある公募展を父親と見に行ったら、入り口近くの展示室に某美術団体の重鎮の先生の絵が1枚だけ掛けてあった。次の展示室には壁に3枚も絵が飾られていて、すごくヒエラルキーを感じたんです。お金を出している人が一番良いポジションにいる世界っていうのが耐えられなくって、公募展には一切出さないようにしてるんです。

以来、丹さんは年に一度のペースで都内のギャラリーを借りては、個展の開催を続けている。

当初は「絵というのは額に入れるもんだと思っていたから」と丁寧に額装をしていたものの、次第に「巷の美術館やギャラリーで飾られているような退屈な展示にならないように」と、人形や布などを多用し、展示空間全体を覆い尽くすようなインスタレーションへと変化させていった。

「伝統的なフォーマットに固執している人ほど、僕の展示を嫌うわけですよ。僕はそのときに一番好きな音楽をラジカセで流しているんです」と教えてくれた。

丹さんによると、自身の生活費はビル清掃の仕事で稼いでいるため、絵で儲ける気は無いという。

「尊敬するスウェーデンのミュージシャンたちは、『音楽で金を稼ぐのを辞めた』と言ってて、メンバーがそれぞれ本業を持って活動しているんです。そうすることで、レコード会社の人たちの言いなりにならなくても良いわけですよ。僕はその考えにすごく共感していて、ある程度、仕事の融通が効くから、この清掃業界にいるのかもしれません」と話す。

丹さんの仕事は、下降機を使ったビルのガラス清掃の仕事で、高所作業が大半を占めている。

そして、そんな丹さんの絵に登場する人物は、すべて実際に職場などで出会ってきた人たちだ。

掃除屋というのは現代における『穢多・非人(えた・ひにん)』だと思っているわけです。作業服を来て、相手の会社に入って行っただけで見下される。だから、僕は元請けの奴らのことを憎んでいるわけですよ。自分でもびっくりするくらい、何十年も前のことを記憶してて、寝ているときでも僕に嫌なことを言ってきたり、僕をコケにしてきたした人たちの顔が思い浮かぶんです。僕に良くしてくれた人じゃなくて、僕にとって嫌な思い出の人のことばかり覚えてるんです。もちろん、既に亡くなってる人もいるんだけど、どうしても頭から離れないんですよ。だから絵を描いて吐き出さないと、僕は眠れないんです。

特定の人物に対する恨みや憎しみが、丹さんの手を動かし続けている。

画中には、子どもや老人の姿など、さまざまな年齢の人物が描かれているが、別人ではなく同じ人物の過去や未来の姿だという。

「『京アニ放火事件』と同じことをしょっちゅう妄想しているわけです」と語るように、丹さんは、描くことで、殺人衝動を転化することができている。

絵を描くということは、丹さんにとって「治癒」なのだ。

5.救済としての制作

僕は、過去に死刑確定者の絵を多く目にしてきたが、「人の命を奪う」ということの一線を超えた人たちと丹さんの表現の違いは、その向かうべき方向性にあるように思う。

行き着く先が「死」に向かう死刑確定者の表現に対して、丹さんが描いているのは、嫌ったらしいほどの「生」だ。

「何としても自分を認めさせたい」という強烈な自己表現を、僕は彼の作品から感じてしまう。

丹さんが心身ともに穏やかに暮らせる日々を願わずにはいられないが、そうなったとき、残念ながら彼は絵を描くことを辞めてしまっているだろう。

なんだか僕には複雑な心境だ。

誰もが暴力衝動や破壊衝動を抑制しながら日常生活を送っているが、そうした負のエネルギーは、通常の社会生活を送るため封印しているに過ぎない。

何かのきっかけで、いつ人を殺しても破滅の淵に立っても不思議ではないのだ。

そして、丹さんが高所で続けている清掃の仕事は、一歩踏み出してしまえば「死」へと向かう危険性を秘めている。

「10代の頃からしょっちゅう絶望しまくっていて、自殺も考えていた」と言う丹さんは、まさに生死の間で、かろうじて生きてきたのだろう。

いまはまだ描くことで自己を救済しているだけかも知れないが、彼の絵を観た別の誰かが同じように「生きる術」を見つけてくれるかも知れない。

きっと、それはこれからの僕の役割なのだろう。

別れ際、丹さんは、「1年かけて描いた」という蛇腹状のあの帳面を、初対面の僕に惜しげもなく託してくれた。

「僕にとって、絵を描くことは、自分が生きていることの証明でもあり復讐でもあるんです。でも、僕が見せつけて、復讐してやりたい相手は、絶対に僕の絵なんて観に来ない。そこにジレンマがあるんです」と微笑んだ。

<初出> ROADSIDERS' weekly 2020年7月15日 Vol.413 櫛野展正連載