横須賀アーティスト村に行ってきました

市内の森林に囲まれた谷あいの場所には、「谷戸」と呼ばれる地域が数多く点在しています。 谷戸は、昔ながらの自然豊かな景観があり風情を感じることができる場所です。 市では、横須賀らしい谷戸コミュニティの新しい形づくりのため、地域交流に意欲的なアーティストを誘致し、芸術を通した地域の活性化を目指し「アーティスト村」の創出に取り組んでいます。

読者の方々は、横須賀といえばいくつかの特徴のうちの一つに谷戸地区のイメージを思い起こす人もいるかもしれない。筆者も、2021年年末にヨコスカアートセンターの企画で夜の谷戸をランプを持ってまわる企画に参加した。

その光景は、まさに横須賀の特徴の一つであったことは間違いない。

では、そんな谷戸地区の一部にアーティスト村『HIRAKU』なる存在があることを知っていた人はどれだけいるだろうか?

田浦の山奥にまで入り込んだ、もう少しで横浜横須賀道路が走るような奥深くまで入り込んだところに開いた、現状で4人のアーティストたちが住まう場所である。

上記YouTube動画を観ていただければどんな人がどんな雰囲気で活動しているかをなんとなくでも知られるので、知らなかった人は是非一度は確認していただきたい。

谷戸のような過疎が激しくなるような場所に住んでいただき、そこの地域、つまりは田浦一帯の人と交流をすることで谷戸地区を少しでも活性化したい意図があるのだろう。

感覚をひらく展に行ってきた

そんなアーティスト村を舞台にして、アーティストたちの展覧会なるものが企画されていた。

前々から存在は知っていたものの、なかなか行く機会に恵まれなかった筆者も、この機会は逃してはならないと雨が気になるものの田浦の地に降り立った。

JR横須賀線で一番利用客が少ない駅

件の通りでアーティスト村は谷戸地区奥にある。かなりの辺境地だといえるが、その最寄駅もまた手強い。一番近い駅はJRの田浦駅になるが(と言っても、20分強は離れている)、この駅は横須賀線の中で一番利用客が少ないと言われている駅だ。

海上自衛隊と海上保安庁の施設があるが、それ以外に目立った何かはない。京急の田浦駅まで出られれば商店街などもあるにはあるが、そこも規模は小さく歩いて20分は離れている。

降り立つ駅からして、とんでもないところに来た雰囲気がある。

自動車で向かえば? と思ったら人も多いだろうが、アーティスト村までの道は車一台がやっと通れるくらいに細いのでやめた方がいい。駐車場もあるわけではないので、車で向かうのは止した方がいいだろう。

アーティスト村までの道のり

徒歩で向かう人に、念のため写真で道のりを説明しておこう。

改札を抜けた際、自衛隊方面か、もしくは梅の里方面かの二手に分かれているので、梅の里方面に進んでほしい。

駅前ロータリーを抜けていくと、写真の16号線(下り 汐入方面)に出る。この写真の横断歩道を渡り、同じ16号線の上り車線(横浜方面)に出る。

上り車線に出たら、駅を背にして右手のトンネルに進む。

トンネルを抜けるとすぐに、写真の梅の里までの案内図が見えてくる。

この脇の道を入っていく。

しばらく歩くと、途中右手に川が流れ出し、写真のT字路に出る。

ここを、左手方面に進む。

(この辺から、かなり道が狭くなっていくので車に注意)

途中、また右手側に川が流れ出すので、そのまま川に沿って進む。川の先では京急の高架をくぐることに。

梅の里への分かれ道があるが、そちらには進まずに真っ直ぐ。

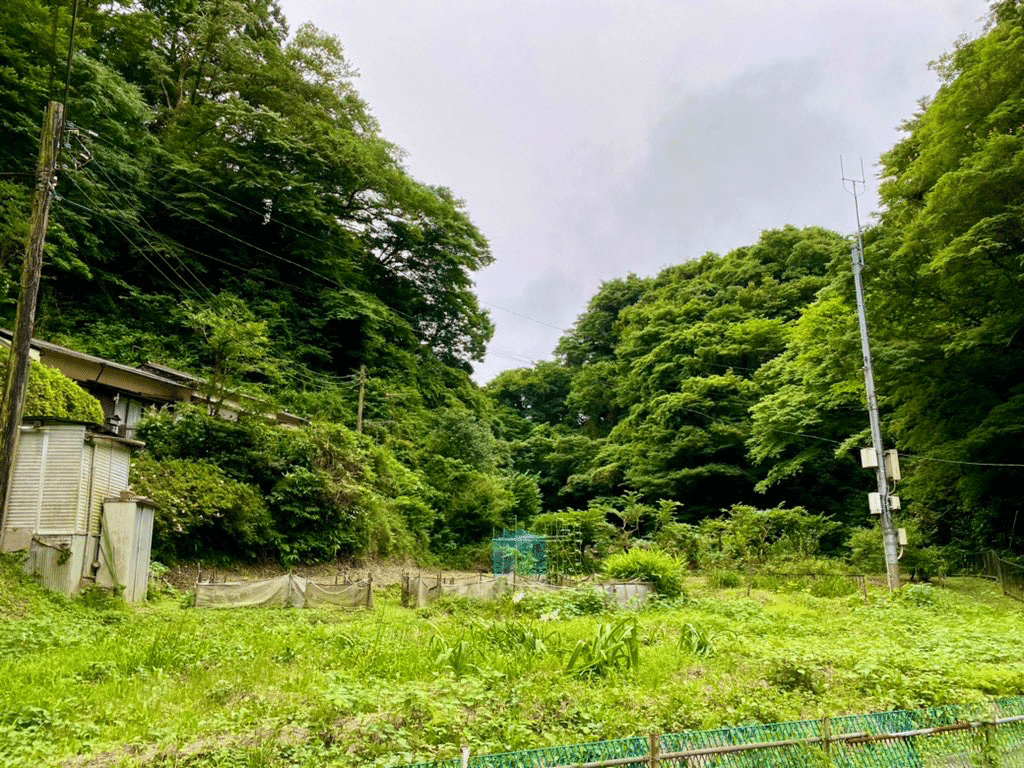

ここまでくると、景色が山奥に向かっている雰囲気になってくる。

段々と民家も少なくなり、寂しげな雰囲気に。

とはいえ、意外と車とすれ違ったので、避ける際は注意が必要だ。

アーティスト村直前には、雰囲気たっぷりの急角度な階段があった。

この先は??

いったい、筆者はどこに向かおうとしているのだ?

人ならぬものと対峙しようとしているのか⁈

など妄想が激しくなってきそうなところで……

道先に何かが見えてきました。

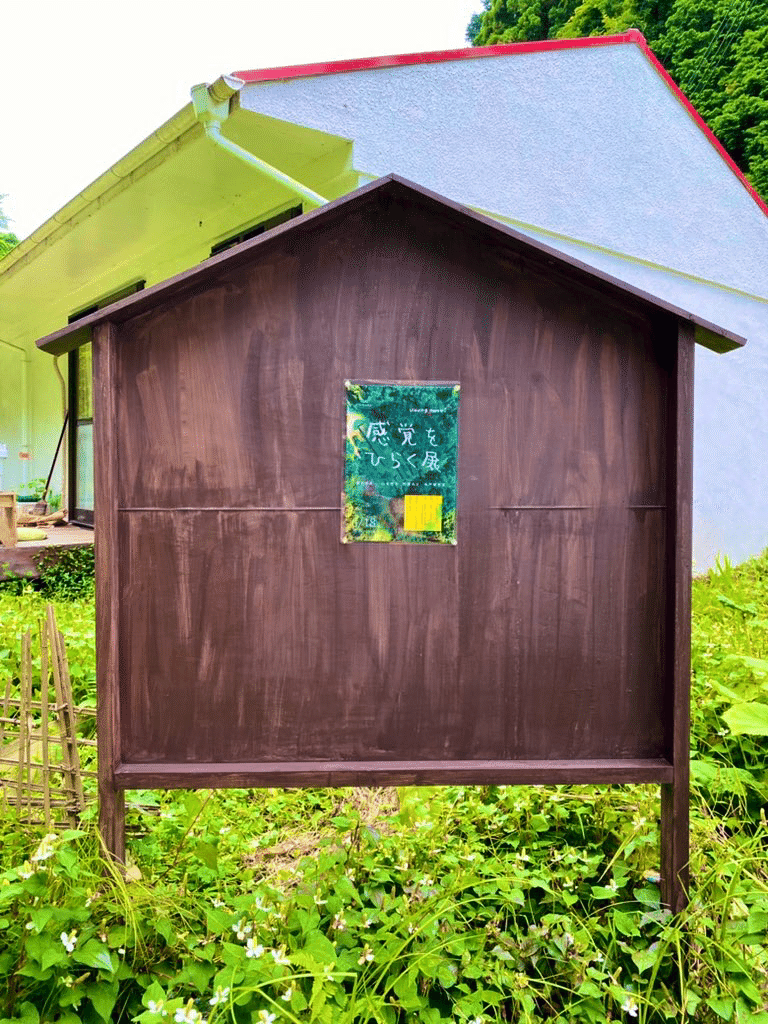

『感覚をひらく展』の文字!

着きました。

ようやくアーティスト村に到着です。

これが、JR田浦駅からアーティスト村までの道のりになります。

ここまでゆるやかな坂もあり、20分強はかかります。

細い道ではありますが、かなり自然にあふれた場所になります。

(ただし、なんでもない日にアーティスト村へ行っても何もありませんので注意)

感覚をひらく展

アーティスト村の大きな目的として一つあるのは、『地域交流』だろう。

実際、コミュニティセンターを使ってワークショップを開いたりするなど、地域の住民と交流をはかっているらしい。聞いた話によると、時に募集をかけると80名の応募があったとか。それほどに活況を呈しているようだ。

ただ、彼らの存在意義はそれだけではないようだ。

当たり前である。そもそも、それぞれが一人の芸術家であり、それが本職である。第一の目的として地域交流のためにアートをやり始めたわけではないだろう。

まず、自分の作品である。

今回が初めての開催となる「viewing room」は、交流を重ねるなかでもあまり機会の無かったアーティストたちの作品鑑賞に焦点を当てた展覧会形式の企画です。ワークショップや地域住民としての関わりだけではお見せる機会の無かった作品をみなさんにご覧いただきたく、入居アーティスト達の発案により自主開催されました。

今回の展示は、アーティストと住民との交流ではなく、まさに在住している作家さん達の『作品』を知り、楽しむための企画であろう。

普段交流している方々がどのような作品を生み出しているのか、また、その作品を通じてどのような感性を帯びているのか? それを知るための大きな機会であり、また、住民としてはどこの誰がいるのかイマイチ見えてこなかったこのアーティストたちを作品を通じて知る機会でもあった。

アーティスト村の空気を音とともにお楽しみください。 pic.twitter.com/FaSWnIU9Ui

— クロフネ3世 (@kurofune3) June 18, 2022

案内には

「五感をひらいてこの場所を楽しんでもらいたいという想いを込めました」

ともある。

この谷戸の奥、木々に囲まれ鳥の囀りが鳴り響く、まさにパワースポットとでも呼んでいい空気の中で、作品を通し何を感じるのか。

市民として問われてもいたのだろう。

それらは、そこに静かにたたずんでいる

谷戸の奥深く、何かを主張するのではなく、そこに存在しているのだ。

そこは、緑と水が織りなす自然の安らぎが漂う一帯。その安らぎに包まれるようにして、それらは存在するのだ。

いや、恐れ入った。

まさに谷戸との調和を果たした空間ではなかろうか。

谷戸と作品が織りなす空気、空間がそこにあるのだ。

まさに、その場所の意味と空気を吸って出来上がった作品群だ。

今回の企画者である青木氏のFacebookにコメントがあった。

アクセスしやすくて多くの人に開かれた場所があることも大切ですが、ここでは生活の延長に根を下ろして、顔の見える関係を深めたり、訪れた人をゆっくり迎え入れたりする場を育んでいきたいなと思います。

こういう自然の中での生活だからこそ、ゆったりとした空気感を出しながら焦らずにじっくりと活動して馴染ませていく姿勢が大切なのかもしれない。

地域活性化だけを意識してしまうと、まさにアートと自然の調和という部分が壊れてしまう。

まさに、この谷戸が醸し出す自然の雰囲気込みでアートが楽しめるかが問われているし、谷戸そのものがまた作品の一つだと意識できるかが問われていたのかも。

それを無視して、地域活性化の一つとして何をしているのか品定めする目線でいると、本当に見ないといけないものを見落としてしまうだろう。

ここは、アーティスト村であり、自然の中であることを忘れてはならない。

作家との交流

今回来訪して、何よりも大きかったのが、その作品を生み出したアーティストそのものがそこにいて、来訪者と交流できたこと。

折原さんと話す機会があったが、結構気さくに話してくれて、作家という壁は一切感じなかった。

むしろ、こっちの冗談から話を膨らましてくれて盛り上がるなどの点からして、やはり作品を創造できる人というのは感性が豊かなのだなと改めて実感したものだ。

感受性が豊富で物事を感情豊かに楽しめるようでなければ、何かを創造して作品に仕上げるなどできるものではない。それだけに、話していても楽しい。

駅から遠く離れて、なんの商店もないこのアーティスト村。まさに作品創作に集中するのにうってつけな場所だ。

なにせ、それ以外に遊び用もないのだから。

アーティスト村の今後は?

横須賀アーティスト村。

感覚をひらく展のレポ、以上で全てです。

いかがでしたでしょうか?

筆者としては、ようやくアーティスト村の存在がはっきりとし、またそれぞれのアーティストが織りなす作品に触れられて大変満足するものでした。

企画した人からは、今後もこのような展示があるようなことを示唆する発言も聞けましたが、さてさて。

この村にはアーティストがいる。だからこそ、作品がある。

そして、地域交流が生まれている。

これらの事実を確認するためにも、まだまだ地元市民としては企画は展開してほしいですね。

他にも色々思うことはありますが、それはまた別の記事で。

お読みいただきありがとうございました。

6月21日

青木氏のFacebookに関する部分を加筆

支援いただけるとより幅広いイベントなどを見聞できます、何卒、宜しくお願い致します。