「詩の基本は表現技法」について

詩の読み取りの基本は、まず表現技法。

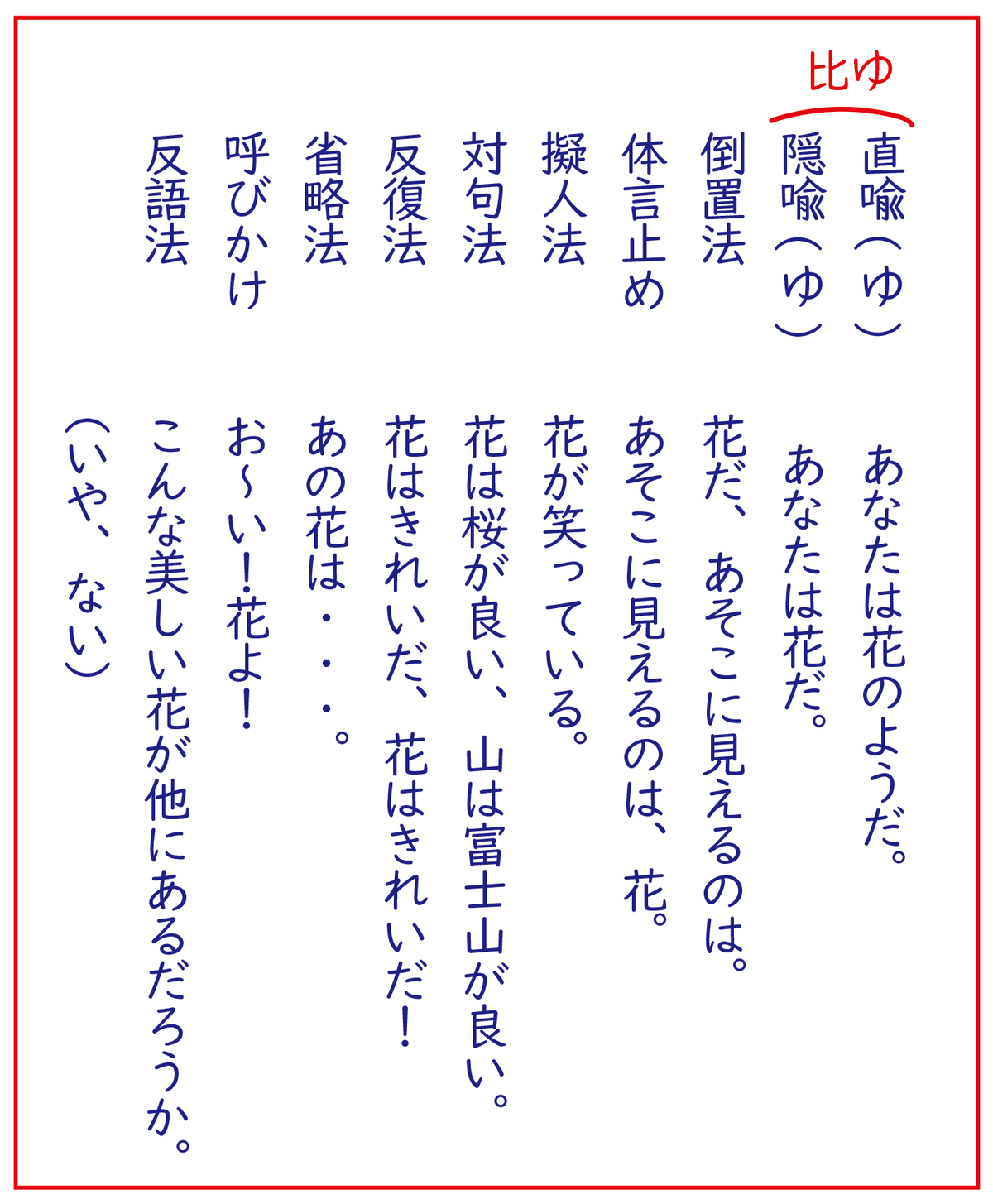

こういったものですね。

まずはこれら表現技法の理解と、詩の形式の理解(口語自由詩、など)が基本事項として示されることが多いです。

で、表現技法がなぜ基本なのか。

昔、ジャズをやっている知人が語っていたことを思い出します。彼はこう言っていました。

「ジャズの楽しみ方の一つはね、オンタイムのリズムを基準にしたときに、そこからどうタイミングを外すのか。その外し具合に「Yeah!」ってなるんだよ。」

とのことでした。

詩の読解も同じようなところがある気がします。

詩を読み取る前提として、基準があります。

それは、正しい主述関係の「文」。

あなたは美しい人だ。

ここから、

あなたは花のように美しい人だ。

と直喩を使ったり、

美しい人だ、あなたは。

と倒置したり、

あなたは美しい人。

と体言止めにしたり。

このように通常の文の形ではなく、「あれ?」と思わせる「外し方」をしているところ、そこに作者の込めた工夫があり、そこに何かしらの思いの強さが込められているのだと思います。

ということは、詩を理解するためには、基本的な国語の文章読解の力も問われる、ということですね。

そんなことを思いながら

先週のテスト、日能研と四谷は詩の単元でした。鑑賞文も大人向けに書かれたもので、なかなか読み取りづらく、いっしょに読んでいても、一瞬まぶたが重〜くなる子が複数・・・

そもそもテキストの詩や短歌を授業で扱っていなかったというクラス(校舎)もあり、テストのすべての部分を復習するのが難しい、という状況もあったかもしれません。

というわけで、鑑賞文の読み取りは個々人に合わせてできるだけ。まずは、詩の表現技法をきちんと見つけられるか、形式を答えられるか、という基礎基本を重視してテストの復習作業を進めていきました。

おまけ

ムスカのあのアクの強さは、表現技法を多用するところからも生まれているのですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?