サラリーマンを定年退職したオヤジの京都探訪【No.4 建仁寺】

第4回は建仁寺(けんにんじ)!

(概 要)

建仁寺は京都の花街のひとつ祇園(東山区)にあり、室町時代の京都五山の第三位の寺格(ちなみに 『No.2 渡月橋』でさらりと触れた天龍寺が京都五山の第一位。第二位がどこかご興味のある方は、ちょこっと調べてみてください。syokokuji desu)と格式高いお寺で、臨済宗建仁寺派の大本山でもあります。

本尊は釈迦如来。開基(創立者)は源頼家、開山は栄西(えいさい)です。

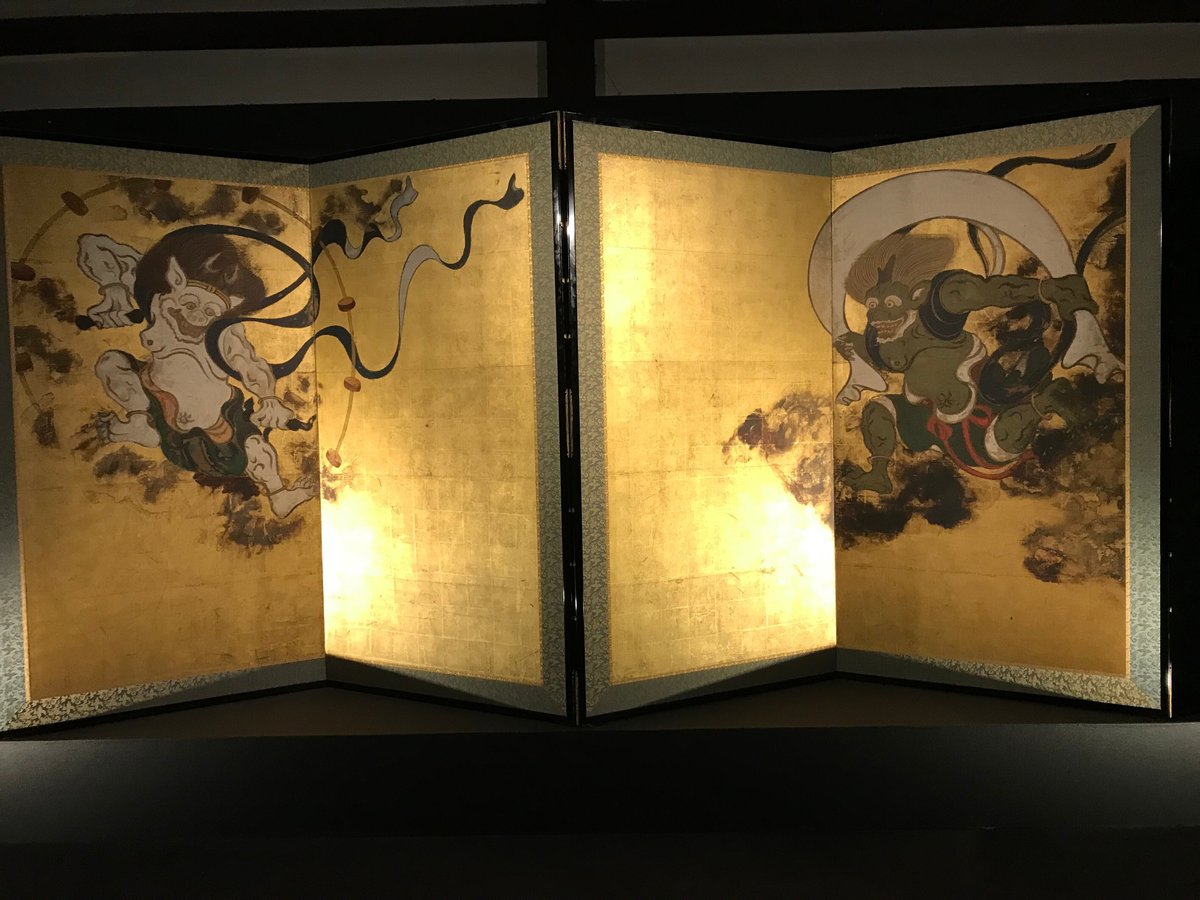

国宝の屏風(レプリカ、本物は京都国立博物館に)や重要文化財の方丈、枯山水の庭園、壮大な双龍の天井絵など、みどころ満載です。

また、座禅や写経を体験することもできます。

ここから先は

857字

/

6画像

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?