2019年1月の記事一覧

マルカフェ文藝社「棕櫚shuro」第七号

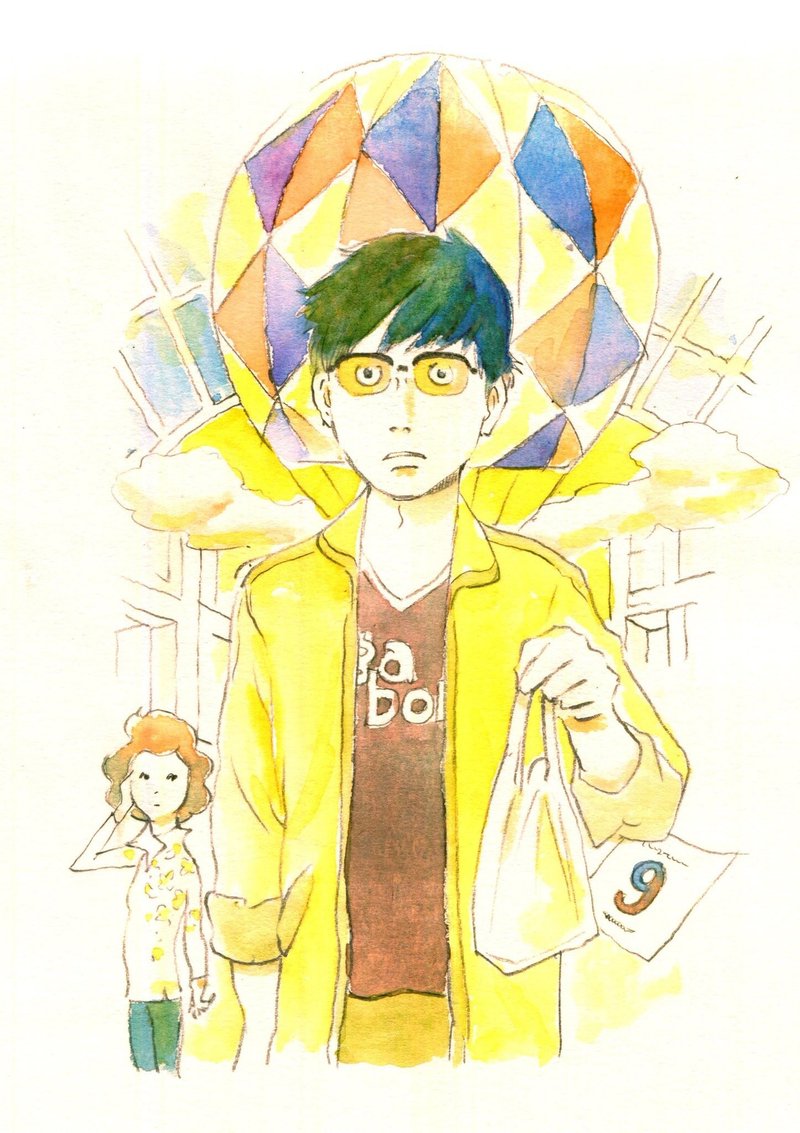

【マルカフェ文藝社|「棕櫚shuro」第七号】 神社裏で編む総合文芸誌最新号。2019年2月21日発売! お求めは、マルカフェ店頭、WEBSHOP( https://malucafe.theshop.jp )にて。 天ヶ瀬幹夫 「インチキ里暮らしマニュアル(準備編) 」 エッセイ 石川 友助 「モンブラン・ラプソディ」 小説 岡崎 友則 「時代非可逆圧縮」 グラフィックデザイン Kazu Tabu 「烏合の衆の皮肉」 イラスト カフェラテ・イリエ 「蝉と老木」 小説 かめやままあ 「ゴミ取りからの」 漫画 木々かれこ 「お言葉に甘えて」 漫画 雲鳴遊乃実 「MからNへ」 小説 椋田 裕生 「第四池」 小説 くりまる 「偏愛至上主義」 小説 くろいわ ゆうり 「結社の自由(仮) 」 小説 sheeno 「蝉と老木」 挿絵 千年 迦楼羅 「結社の自由(仮)」 挿絵 津川 智宏 「イチモンジ」 漫画 寺澤 智恵子 「theater」「coda」 銅版画 なかの 真実 「第四池」 挿絵・表紙絵 中川マルカ 「ひとかたの」 小説 hunton 「ごちそう」 イラスト MOTOKO 「うちのヒフミヨ〜4人育児はエンターテインメント〜」 漫画 森瀬 一琉 「エトワール -プレリュード続編-」 小説 ■HP https://www.malucafe.com ■WEBSHOP https://malucafe.theshop.jp (マルカフェ文藝社「棕櫚shuro」第七号/A5判/266ページ/巻末カラー/定価1000円/発刊日 二〇一九年 二月二十一日/編集人 中川マルカ/表紙絵 なかの真実/発行所 マルカフェ文藝社)

マルカフェ文藝社「棕櫚shuro」第六号 プロモーションビデオ

【マルカフェ文藝社|「棕櫚shuro」第六号】 神社裏で編む総合文芸誌最新号。ただいま好評発売中!お求めは、店頭、マルカフェWEBSHOP( https://malucafe.theshop.jp ) にて。 石川 友助 「鋼鉄ブルー」 (小説) 岡崎 友則 「別府ヤングセンター」 (グラフィック) Kazu Tabu 「町の再開発 」 (挿絵) かめやま まあ 「土佐山日記・黎明編・下」 (漫画) 椋田 裕生 「階段」 (小説) くりまる 「たつ子さんのこと」 (小説・挿絵) カフェラテ・イリエ 「町の再開発」 (小説) くろいわ ゆうり 「欲望の墓標」(小説) sheeno「MUKURO」 (挿絵) 千年 迦楼羅 「階段」 (挿絵) 津川 智宏 「イチモンジ」(漫画) 寺澤 智恵子 「Alice」(銅板画) hunton 「鋼鉄ブルー」(挿絵) なかの 真実 「欲望の墓標」 (挿絵)、「見ること、描くこと」(エッセイ・イラスト) 中川マルカ 「MUKURO」(小説)、「パンクロックと文学。体験記。」(コラム) 武藤 麻衣 「軽蔑」(写真・お話) 水野 行雄 「からだの話」 (イラスト・講話) 森瀬 一琉 「プレリュード」(小説) ■HP https://www.malucafe.com ■WEBSHOP https://malucafe.theshop.jp (マルカフェ文藝社「棕櫚shuro」第六号/A5判/184ページ/巻末カラー/定価700円/発刊日 二〇一八年 一月十一日/編集人 中川マルカ/表紙絵 なかの真実/発行所 マルカフェ文藝社)