Zoomで有料の認定講座を運営する

前回書いた国際シンポジウムでの体験で手応えを感じて、認定講座のオンライン化に踏み切りました。

地域音楽コーディネーター養成講座

公益財団法人音楽文化創造では、地域で音楽活動を推進する人材の育成のために、「地域音楽コーディネーター養成講座」を実施しています。2019年までは東京、大阪など全国各所の会場で1日4コマの講座を開催していました。講座を受講した方は「地域音楽コーディネーター」として認定されます。

● 地域音楽コーディネーター

コロナ禍のためにこの講座の会場実施ができなくなり、当初は延期対応していましたが、先行きが見えないためオンラインでの開催に踏み切ることになりました。

トライアル

2020年7月に、まず実行可能性を確認するためにトライアル講座を実施しました。

トライアルで検証したかった主な点は、

丸一日の講義をオンラインでも受講してもらえるか?

資格講座であるため、本人確認、受講確認をどうしたらよいか?

企画書作成のワークショップをZoomのブレイクアウトルームで効果的に実施できるか?

でした。

1枠1時間で4コマの丸一日の講義はオンラインでは長過ぎて難しいというのが大方の意見でしたが、トライアル後のアンケートでは不評はなく、休憩時間を充分取ったので支障ない、むしろ数日にわかれるよりも良いという評価でした。

受講確認は、参加者全員のビデオオンで受講状況を確認することで実施できました。受講者の顔が見える事は講師にも好評でした。

ブレイクアウトルームによるワークショップは、講師の協力もあり、うまくいき、オンラインでもワークショップができることが確証できました。

トライアルでの検証を活かして、その後認定講座はオンライン実施となり2022年3月で9回を数えます。

オンライン化のメリット・デメリット

オンライン化により、それまでは会場の制約で地域ごとでの参加でしたが、毎回全国各地から参加できるようになりました。受講者も交通費の負担が無くなりました。

会場手配が不要になり、講師確保もやりやすくなりました。

事務局の現地会場への出張が無くなったため、経費削減になりました。

デメリットは会場開催では自然発生的に行われていた講師や参加者同士の名刺交換や交流が厳しくなった点でしょう。

運営体制と担当業務

運営体制は、司会進行担当、Zoom操作担当、参加者サポート担当の3人です。

パソコンは、講師用、司会進行担当用、Zoom操作用(ホスト)、参加者サポート担当用とZoom操作確認用(モニター)の5台を用意します。

講師が配信会場から講義する場合は、音のハウリングを避けるため司会とは別の部屋を用意します。

Zoom操作担当は、

スポットライトビデオ設定による画面に映る人のコントロール

参加者の強制ミュート

講師に代わってスライドや動画などの画面共有の操作

投票機能の実施

ブレイクアウトルームの設定

を行います。

サポート担当は、

参加者の名簿チェックと入室許可

チャットや電話でのヘルプ対応

各講義での参加者の出席確認

記録用の録画

を行います。

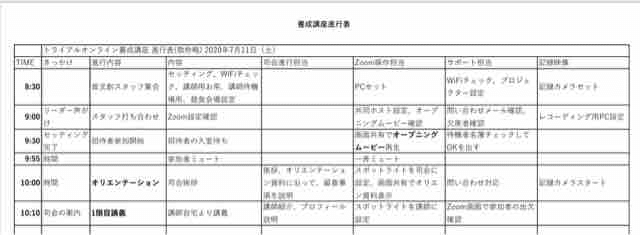

それぞれの担当の業務を時系列で並べた進行表をつくり、講師と事前確認し、当日は進行表にそってチェックしながら進めています。

スムーズな運営のためのノウハウ

オープニング待ち受け画面

Zoomに慣れていない参加者がいるので、入室した際の待ち受け画面をパワーポイントで作成し自動画面切り替えを設定して、ループ再生しています。

内容は、

音声のオン/オフのやり方

ビデオのオン/オフのやり方

質疑応答に使うチャットのやり方

名前の変更のやり方

の説明です。

最初のころはパワーポイントのスライドでやっていましたが、その画面をキャプチャーして動画にし、BGMをのせて、現在では動画の画面共有で行なっています。

動画の方が再生がスムーズで、受講者もスピーカーの確認ができます。

音が聞こえない人のサポート

音声がうまく取れない参加者がいつもいます。参加者の環境がわからないので、アドバイスとしては、いったん退席しスピーカーやイヤホンなどをチェックし、再度入室してもらうことにしています。

それでも解決しない場合は、音声だけスマートフォンのアカウントで入ってもらうこともあります。

次のサイトが参考になりました。参加者には事前案内で紹介しています。

●Zoomで音が聞こえない、音が出ない場合の具体的な対処法

事前準備ページ

事前準備ページをサイトに用意して、参加者にレジュメ事前に参考資料をダウンロードしたり、参考となる動画を視聴してから参加してもらうようにしています。

また事前準備ページには、

①最新版のZoomをダウンロードするように、Zoomのダウンロードページのリンクを貼ります。(https://zoom.us/download)

②Zoomのテストサイトで、事前にZoomの体験を促します。(https://zoom.us/test/)

さらに、Zoomのコントロールバーの使い方、音が出なかった場合のヒントなどを参加者に説明するコンテンツを用意しておくと良いです。

アンケートページ

アンケートはGoogleフォームで作成し、そのアドレスを事前準備ページに書いています。

さらにエンディングではそのアドレスからQRコードを作って、画面に表示させ、同時にアドレスをチャットにも書き、司会からアンケートのお願いをします。

コロナ禍が収まっても、多くの人がオンラインの利便性を認識したので、会場開催とオンライン開催のハイブリッド開催になっていくと思います。今後もオンライン開催のノウハウは役に立ちますね。

いいなと思ったら応援しよう!