今、なぜ『失われた時を求めて』? ――名作だけれど読み始められないわたしたちのために(1)

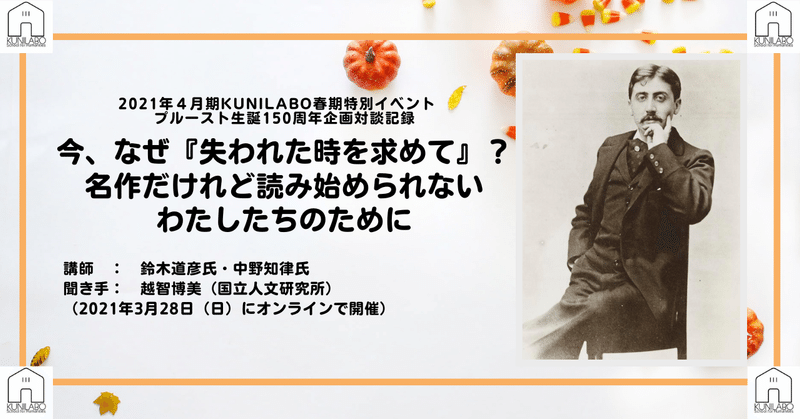

マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』は、20世紀を代表する世界的な傑作とされていますが、書店でその長さを見てひるんでしまう人も多い作品です。KUNILABOでは、そのプルーストの生誕150周年を迎えた2021年の4月期講座で、中野知律先生を講師にお迎えして、「プルースト『失われた時を求めて』を読む」を開講いたしました。その講座開講に先立ち、KUNILABOは「2021年4月期KUNILABO春期特別イベント」を2021年3月28日(日)に開催しまして、講師の中野先生と、この長大な作品の完訳でも知られる鈴木道彦先生をお迎えして、オンライン対談形式でプルースト作品について語っていただきました。

お二人が作品と出会い、惹かれていった過程、プルーストの文体や、その語りの特徴、そして現代において読むことの意義——これまで読んだことがない人も、またすでに読んだことがある人も、お二人の対談から浮かび上がる『失われた時を求めて』の豊かな世界の一端に触れてみませんか? 本記事では、この対談記録を3回に分けてお届けいたします。

はじめに

――今年は折しもプルースト生誕150周年です。あえて150周年という風に言祝がれるからには、プルーストは今でもとても大切な作家だと見なされているということだと思います。ですが、読めない……で、ピカピカに綺麗な『失われた時を求めて』の第一巻をいまだにずっと持っておりました。そういうわけで今日は、長くて難しいとされるプルーストの『失われた時を求めて』に少しでも近づいてみたい、という思いから、プルースト研究者のお二人においでいただきました。

まず、ご登壇いただく先生方を簡単にご紹介させてください。おひとかたは鈴木道彦先生です。鈴木先生は著書がありすぎて、この場で紹介しきれないのですが、プルーストだけでなく同時にサルトルの研究家でもいらっしゃいます。そしてプルーストということで言えば、たくさんのご著書・ご論考のほか、『失われた時を求めて』の完訳(集英社、1996〜2001年)もなさっておられます。『失われた時を求めて』のうちのプルーストの死後出版になった部分の解釈については、とくに鈴木先生のお仕事が非常に大きかったと伺っています。もうお一方が中野知律先生です。『プルーストと創造の時間』(名古屋大学出版会、2013年)、それから去年、『プルーストとの饗宴』(水声社、2020年)という本を出されております。

このあとはお二人に少しずつ質問をしながら進めてまいります。おおまかに、(1)お二人のプルーストとの出会いをお聞きし、(2)そのあと、プルーストの文学史上の位置付けやプルースト作品の特徴などを話しいただいて、(3)最後に、今日プルーストを読む意味、プルーストの今日的な意義についてもお話しいただければと思います。

さっそく、お二方にプルーストとの出会いについて語っていただきたいのですが、その前に、プルーストを読みたいけど読み始められていない人たちがたくさんいるものと想定されております。まず中野先生に、プルーストとはいったいいつごろの人で『失われた時を求めて』とはいったい何なのか、最低限の知識だけを授けていただこうと思います。よろしくお願いします。

プルーストが小説家になるまでの道筋

中野:はい、よろしくお願いいたします。まず、マルセル・プルーストという「人」についてお話させていただきたいと思います。プルーストは1871年から1922年まで生きた人です。今はパリ市内ですが当時はパリ郊外だったオートゥイユで生まれました。父親は医者、母親は裕福なユダヤ系の家の出で、一人だけ弟がいます。本日おいでくださっています鈴木先生のご論文の一つに「不在の弟」(1975年)〔鈴木道彦『プルースト論考』筑摩書房(1985年)および『マルセル・プルーストの誕生――新編プルースト論考』藤原書店(2013年)に所収〕という非常に重要なご論考がありますが、そこでは、プルーストが弟について小説の中ではまったく言及していないこと、最初の下書きにはあったのですけれどもその存在を消していったということの意味について深い考察がなされています。マルセルは1882年にリセ・コンドルセに入学、その後大学に進みますが、まず1989年から志願兵として1年間オルレアンで兵役を済ませて、1890年に法学部と政治学学院に登録、1895年に文学博士号を取得しました。政治学学院というのは、19世紀後半にフランスの教育界でも高まっていた実学志向に応じた教育機関で、プルーストは古式ゆかしい教育方式のパリ大学法学部のほかに、政治学学院にも登録していたわけです。それはおそらく、プルーストが小説の中でさまざまな社会問題を考える上で大きな意味を持っていたと思われます。1890年代には社交生活を盛んにしています。

次いで、プルーストが小説家になるまでのその後の道筋を簡単に辿ります。プルーストは一つの小説のために生きたと言われますけれども、実際には様々な評論や翻訳も発表しております。『失われた時を求めて』に向かう系譜として注目されるものに限っても、19世紀末の数年間書き続けて放棄した「ジャン・サントゥイユ」と今日呼ばれる小説の原稿がありますし、世紀が明けるとラスキンの翻訳に勤しみます。1900年代初頭には社交時評、書評、芸術評論など、すべて発表したわけではないですが、多様な執筆がなされました。1908年になりますとパスティシュ〔模作〕を手がけます。これもまた、プルーストにとって、小説家になる上で大事なステップだったと思われます。1908年の秋からサント=ブーヴ論を書くことを公言し始め、「サント=ブーヴに逆らって」という評論と物語を合体させたような作品構想が小説『失われた時を求めて』へと大きく発展していったと考えられております。1913年に第一篇『スワン家の方へ』が刊行され、その後1922年に作家が亡くなるまでに、今日の『失われた時を求めて』七篇のうち四篇までが刊行されました。残り三篇は死後刊行で、それについては鈴木先生のお仕事が世界的に重要な意味を持っていますので、後ほどご紹介させていただきます。

続いて、小説の世界について見ておきましょう。これからお読みになられる方々もあるかと思いますのであまり細かいことを言わない方がいいのかもしれませんが、死後刊行を含めて七篇のそれぞれの発行年数は次のようになります。

第一篇『スワン家の方へ』(1913)

第二篇『花咲く乙女たちの蔭に』(1919)

第三篇『ゲルマントの方』(1920‐1921)

第四篇『ソドムとゴモラ』(1921‐1922)

第五篇『囚われの女』(1923)

第六篇『逃げ去る女』/『消え去ったアルベルチーヌ』(1925)

第七篇『見出された時』(1927)

第六篇は校訂上の問題が未解決の原稿が残っていて、タイトルも長らくこの二つの間で往き来してきまして、それについてはまた非常に細かい議論があります。

鈴木先生とプルーストとの出会い

――中野先生、ありがとうございました。それではここからいよいよお二方の話を伺っていきたいと思います。まず最初の質問です。先生方がプルーストをはじめて手に取られたのは何歳頃のことでしたでしょうか、そしてそれは何がきっかけでしたでしょうか。そのとき一気に全部お読みになることができたのでしょうか、できなかったのでしょうか。もし苦労したとすればそれはどんなことでしたでしょうか。そうしたことを最初にお教えいただければと思います。鈴木先生、よろしくお願いいたします。

鈴木:私がプルーストの本を最初に手に取ったのは18歳の時です。旧制高校の三年生でした。プルーストの『スワンの恋』っていうのがたまたま手もとにあって、これは相当難しい本だという噂だったので、生意気な旧制高校生ってのは難しい本に挑戦するのが好きなもんですから、じゃあ読んでみようと。そう思って読んだら、何のことはない、非常にわかりやすい恋愛小説だったんですね。プルーストの『失われた時を求めて』は全七篇ありますが、その第一篇の三つに分かれている真ん中の第二部、これが『スワンの恋』という、そこだけは、三人称小説のように見える部分です。(まぁ実際は一人称の「私」がちょいちょい顔を出しているんですが)ここだけが三人称小説みたいな印象を与えるんです。まるで一編の中編、大きな中編小説か、短い長編小説か、そんな印象を与える物語のように読めるんですね。それが非常に面白かった。とにかく繊細な心理の分析や何かが実に面白かったので、これならば大学に入って、プルーストを勉強して論文を書けると考えた。大学ではフランス文学を希望してましたが、この学科は、入る時には必ず何をやりますかって聞かれるんですね。だから、プルーストをやると、それで卒論を書いてみようと思ったわけです。ところが、まだ翻訳がない時代なんですね。五来達という早稲田の理系の先生がなんかフランス語の勉強のためにテキストを訳してみたっていうその訳が長い小説の半分ぐらいあるだけなんです〔五来達訳 『失はれし時を索めて』 三笠書房 (第3篇途中まで)、1934-1935年。訳者は、フランス文学者ではなく化学者。1955年『見出された時』を刊行〕。それならいっそのこと自分で全部読んでみようと思って大学二年の時からフランス語で読み始めたんですが、三年では――大学は旧制では三年なんですが――終わらないんですよ。終わらないもんですから、とうとう思い切ってもう一年留年することにしました。プルーストを読むために。大学を一年留年してやっと卒論を書いたんですけど、まぁそんな風にして書いても普通ちょっと人の気がつかないような発見もありました。それがのちのちかなり問題にもなるんですが、ともかくそんな風にして読み始めました。

中野先生とプルーストとの出会い

――どうもありがとうございました。プルーストの魅力についてはこの後おいおいお伺いするとして、では中野先生、最初の出会いは、どんなところだったでしょうか。

中野:私は鈴木先生のような情熱をもってプルーストに接近したわけではなくて、たまたま授業でプルーストを読むことがあったのですね。しかも、仏文に入ったわけではなく、3年生から〔東京大学教養学部教養学科の〕フランス科に進学することになり、その移行期間となる2年生の後半にとった授業のひとつが、フランソワーズ・ブロック先生〔1950年台半ばに来日して以降1991年まで東京大学で教鞭を執った〕のプルーストを読む授業でした。プルーストって作家、ああ、いますね、くらいの気持ちで履修したのですけれど。ブロック先生がお選びになったのは『スワン家の方へ』の中の第三部「土地の名――名」でした。したがって『失われた時を求めて』を一番最初から読み始めたわけでもないし、もし最初から読み始めていたら挫折していたかもしれないなって思います。でもブロック先生の講読はたいへん素敵な授業で、プルーストの魅力を十分に伝えてくださいました。まだフランス語がおぼつかない学生ではありましたが。出会いと言いますか、プルーストにきちんと向き合ったのは、ブロック先生のこのフランス語講読だったということになります。

人間心理へのアイロニカルな眼差し

――ありがとうございます。私は今、鈴木先生がプルーストを読み終わるために留年なさったというのを聞いて、ダメ学生であった自分をひしひしと反省していたところなのですが、留年してまで、とお思いになったからには、とても面白いということがあったと思うんです。どんなところにまずは惹きつけられましたか。

鈴木:難しいけど面白いんですよね。とくに人間の心理が、意地悪く描かれるんですよ。たとえばゲルマントっていう公爵がいるんですが、その公爵が一晩に三つの夜会を梯子するんですね。その時に、自分の親しい親戚の者が死にそうになってるってニュースが入ってくるんです。しかし自分は夜会に行きたいので、「そんな馬鹿な話はない、彼はピンピンしてるよ」って次々と夜会へ行く。三つめの夜会に行こうとすると、召使いが「とうとうお亡くなりになりました」と報告する。ゲルマント公爵は「馬鹿な冗談だ、そんなことありえない。彼はポン・ヌフみたいに丈夫だから」といってまた夜会に行ってしまう。こういうような貴族と言われる人たちのみっともない行動がつぎつぎ出てくるわけで、それが面白いんです。

それと、最初に読んでいるとき、生前に出版されたもの(第四篇まで)を読み終えて死後出版のところに入った時にですね、私は一つの発見をしたんですよ。今まで何十年もプルースト研究者がいろいろなことを書いてるのに誰も言ってないことを見つけちゃったんですね。それはね、主人公、語り手に名前がない、ということです。批評家はみなこの主人公を「マルセル」って呼んでるんです。だから、第四篇まで読んでる間、私は「マルセル」がこの「私」と言ってる人なんだろうと思って読んできたんですが、第五篇に入ったら、「もしこの語り手、この主人公に著者と同じ名前を与えたとしたら彼はマルセルと呼ばれるだろう」と書いてあるんですね。それを読んでびっくりしちゃって。あれ?今まで読んできたのはマルセルじゃなかったのか?と思って前に戻って読み返してみたら、「マルセル」とは一言も書いてないんですね。死後出版のところで、はじめて「マルセル」って出てくる。だから、プルーストはきっとこの人物を無名の主人公にしたいと思ったんじゃないか。そういう仮説を、フランス語がまだよくできない大学の卒業論文の結論のところでそういう仮説を立てました。その仮説を後でフランス語にして発表しました。まあ、賛否両論で……たとえば、ナラトロジーを研究する大学者でジュネットという人がいますけども、この人は非常に怒って、私に対して痛烈な反論もしました。でも私は彼が間違っていたと思ってるんですね。そんな発見もありまして、大変面白い小説だと思いました。そんなところが、私の学生時代の印象です。

――どうもありがとうございます。ひとつは上流階級の風俗心理というものに対して非常に距離を取って、アイロニカルな眼差しを向けているその記述が非常に面白いのであるということ。そしてこれは、一人称で描かれる物語だということと関係が深いと思うのですが、この「私」というのは一体誰かという話ですよね。そのようなところがまずは、プルーストを読み始めたころの鈴木先生を捉えて離さなかったということだと思います。それでは、中野先生はどんな風にブルーストにつきあい始めましたか。

夢想を回収する言葉の力

中野:さきほど鈴木先生がおっしゃった無名の一人称の問題はまた後で詳しくお話を伺うことにして、越智先生からご質問をいただきましたことについては、おそらくプルースト読みのもうひとつのパターンというのが私なのかもしれません。鈴木先生のように、人間を見る洞察力の深さというものの面白さに魅了されるというのがひとつの読みかた。あともうひとつ、夢想を回収する言葉の力っていうのでしょうか、そういうものに魅了される読みかたがあって、そちらに魅了された人間です、私は。それはおそらく、フランソワーズ・ブロック先生の授業で扱われたテキストがそうであったということもあるかと思うのですけれども、私にとって非常に最初読みにくかったのは、社交界の絵図のようなものですね。さきほど鈴木先生がゲルマントの人びとの話をしてくださいましたけれど、プルーストを読むうえで、しばしば「ゲルマントの壁」と言われるものがある、と立教大学の坂本先生もセミナーでおっしゃっていました〔「連続公開セミナー@立教大学−−−岩波文庫から刊行中の吉川一義氏による新訳でプルーストを読破する」〕。『スワン家の方へ』、『花咲く乙女たちのかげに』と来まして、その次に『ゲルマントの方へ』に入った瞬間に、かなり読者数が減るということがあるようです。このフランス社交界の特殊性を描いたところにどこまでなじめるか、ということがかなり人によって違うように思います。私はそこのところはあとからじわじわとわかってきた人間です。フランスに行ってはじめて、「これか!」と思うようなところを実際に経験したということもあるのかも…。そういう意味では、私にとって始まりは言葉の力かな、というふうに思っております。

――ありがとうございます 。それでいうと、おそらくたとえば、中野先生が以前、『スワン家の方へ』の冒頭で、寝付く寝付かないということをめぐる記述が延々と続いていくところについて、「作家というものの目覚め」とからめて[5]文章にしていらしたと思うのですが〔中野知律「語り手の枕頭の書」『ユリイカ』(特集:プルースト)、青土社、2001年4月号、pp. 194-203.〕、そうであれば、「夢想」や「意識」といったものをいかに言葉に摑まえていくのかというところで、おそらく中野先生はテクストそれ自体に惹かれていらしたということでしょうか。最近、『「失われた時を求めて」の完読を求めて――「スワン家の方へ」精読』という本を鹿島先生が出されているのですが〔鹿島茂『「失われた時を求めて」の完読を求めて 「スワン家の方へ」精読 』 PHP研究所、2019年〕、それでいうと、『ゲルマントの方へ』にも壁があるわけですね。それはおそらく、当時のフランスの社交界、しかも社交界といっても、そのなかにさらにうっすらと、見える人には見える階層がまたあり、それがちょっとした言葉遣いや目配せなどでもわかるようなそういう微妙な世界だと思うのです。そしてそれをプルーストは上手に描いていたということだと思います。でもそれは、その社交界にいない人にとっては、確かに壁になるものだったかもしれません。さらに言えば、スワンの恋の物語、それから夢想をいかに回収するのか、あるいは人の心理をどう書くのかということで、一筋縄ではいかないテーマがおそらくまだたくさんあるのだなあということが今のお話からでもわかってきます。それでは、このままプルーストの位置付けの方に移っていくにあたり、まず第一部の最後として、先生方がプルーストに惹かれたところをお伺いします。フランスに留学され大学院で勉強をして、という間にどんなことが更に新しく面白いと思われて今に至っておられるのか、もう少し伺ってみていいでしょうか。鈴木先生お願いします。

語り手主人公の経験の魅力的な描写

鈴木:プルーストの『失われた時を求めて』を最初に読み終わった時に、こういう本だという印象として、まず、作家になりたいという願いがあるんですね。その主人公、「私」という主人公、さっき名前がないとした主人公。それが最後の巻にいって自分の経験が自分の本の内容なんだと。だからこれで一冊小説を書こうという決心をする。こういう作家が出来上がっていく物語。これが全体のひとつの大きな筋なんですよ。そういうことがまずありまして、私はさっき学生時代にこんな風に読んだと申しましたが、学生時代に書いた論文も結局その全体の結論は、こうして作家になっていくんだということだったんですね。ところが、それから色々と読んでいくうちに、作家になるというそれだけではなくて、そこに書かれている語り手主人公のやった経験、社交界のくだらない会話とかそういうものを長々しく書いていくわけです。それが結構面白いんですね。だから最初は作家になるための、作品になるための小説みたいなそんな感じだったのが、だんだんそのうちにかなり醜い描写とか滑稽な描写とかそういうものに満ち溢れてる、それが面白くなっていったんですね。たとえば、同性愛者の生態であるとか、プルーストは母親がユダヤ人ですが、当時ユダヤ人がどんな風に見られているかとか、そんな内容が非常に面白くなっていった。全体の作家になるという枠組みは枠組みとして、中の個々の場面がますます面白くなっていくという、こんな本ですね。こんな風に私は考えています。

――ありがとうございます。それで言うと、先ほどの社交界のゲルマントが親戚が危篤なのに、「あっ」と言ってまたパーティーに行くという印象的なシーンがありましたが、他にも面白かったシーンをどれか一つ挙げてくださいと言われたら先生は何を挙げてくださいますか。

鈴木:面白かったシーンは、たとえば社交界といっても貴族の社交界と貴族の称号なんか持っていないブルジョアの社交界とがあるんですね。そういう社交界のなかで「コタール」という医者がいまして、この医者は絶えず気の利いたことを言ってみんなに注目されようと思って、社交界に出る前に言葉を準備していくんです。ところが、この警句を果たしてここで言っていいんだろうかどうだろうかと不安になるんですね。そこで、実は間違ってることを知って言っているんですよということを取り繕うために、ニヤニヤっと笑うんですね。つまりこれはここでは間違った警句なんですよ、っていうことを自分は知ってるぞっということを見せつける。こういう非常に手の込んだ人間心理、考えてみると、我々も見栄でみっともないところを見せたくないもんだから、色んな工夫をして、ごまかしをするわけですが、そういうものが次々と描かれていくのでそれが面白いんですね。だから私のプルーストは中野先生とは非常に違って俗悪なプルーストかもしれません。

――きっと風俗小説として読んでも面白いのでしょうね。

鈴木:面白いですね。

――人の駆け引きとか。ありがとうございます。それでは、中野先生、第一部の締めとして伺います。プルーストの先ほど夢想を回収していく言葉の力に惹かれたとおっしゃいましたが、そういう言葉の力を中野先生が最初に感じられたシーンはどこでしたか。

様々な美しいイメージ、言葉を通した「知的誠実さ」

中野:おそらくプルーストを開けると、色んなところに、第一篇は特にそうなのですけれども、様々な美しいイメージというものが出てきます。コンブレーの風景であるとか、あるいはノルマンディーの風景であるとか。私の場合、そこからプルースト世界に入ってきたのですけれど、そのままプルーストを離れなかった理由のほうをもしお話させていただけるとすると、それは、プルーストが言葉を通して「知的誠実さ」を全うしようとしたというところでしょうか。これはラスキンを翻訳した際に「訳者序文」でプルースト自身が述べていることなのですけれども、「私は〔――プルーストですよね、訳者です――〕ここで私にとって最も大切な美的印象と戦おうとしたのだった、知的誠実さをその究極の、最も厳しい限界にまで押し進めようと努めながら。」

美しいので尊いとか、強いので正しいとか、そうした価値の混同をプルーストは、不思議にも「偶像崇拝」という言葉で表現するのですけれど、それを厳しく自らに戒めた作家だと思います。それがその後の小説を書くときまでずっと貫かれている。「知的誠実さ」を全うするということが、この時代においてどれほど大変だったか。歴史的に激動の時代ですので、後でたぶん鈴木先生が触れられるかと思いますけれど、ドレフュス事件もありましたし、第一次世界大戦もありましたし、どの時代も激動でない時代は多分ないので同じことかもしれませんが。たとえば1919年になりますと、一応フランスは敗けなかったわけですよね、その時に、戦争に敗けなかったということをもってフランス文化をあるいはフランス文学によって文化的覇権を主張しようという運動がありました。それに対してプルーストは私信ですけれども、そうした動きに賛同する友人に対して非常に厳しい言葉を投げかけています。「フィガロ」紙に掲載された愛国的文学運動のマニフェスト、タイトルも「知性党のためにPour un parti de l'intelligence」という宣言に関してです。「私はこの宣言書がばかげたものであることを疑いません。〔…〕作品を非国籍化すれば―〔−−−文学作品のことなのですけれど――〕その普遍的価値を失わせること、個別的なものの頂点でこそ一般的なものが花開くということには、どんな公正な精神も反論しないでしょうが、ある作品に国籍を課そうとすることで、その一般的な価値そして国民的な価値さえも奪ってしまうことになるのも、同じ次元の真理ではないでしょうか。」これは大戦の《勝利》から生まれる《覇権》というものを「文学」に担わせることに抵抗する意思表示です。「フランスは全世界の文学を監視すべし〔――これはそのマニフェストの文言なのですけれども――〕というのは、委託されたら嬉し泣きしそうな任務かもしれませんが、私たちが自ら進んでそれを引き受けるとしたら、いささか良識に背くことになりましょう。〔…〕なぜ他の国々に対して、文学という、説得によってのみ力を発揮できる分野で、あれほど断定的な口調がとれるのでしょうか。」社会の力関係の《勝利》と《文化的な優位》を混同することへの明確な拒否も、プルーストの言う先ほどの「知的誠実さ」の延長にあるように私には思われます。

また、資料の最後の引用、自らの署名のサインでものを書くときにどういう責任を負うのか、ということを作家として述べた部分ですけれども、プルーストはパスティシュ〔模作〕を発表したこともあったわけですが、次のように述べていました。「模作の試みというのはすべて、作家としての私にとっては衛生上の問題なのです。偶像崇拝〔――先ほどのような価値の混同の延長上にある、愛読した作家の文体と自らの文体との混同ということですけれど――〕あるいは模倣という自然な悪徳を祓い清めなくてはなりません。」ミシュレやゴンクールをこっそり装ったものに自分の署名をするのではなく、〔…〕パスティシュ〔模作〕のかたちで公然と模倣する。「私が小説を書く際にはもはやマルセル・プルーストに他ならぬものに戻っているために。」 もちろん「文学」とは様々なテクストの相互関連の上に成り立っている。読んだものが書かれたテクストの中にふんだんに取り込まれているというのはもちろんですけれども、そういったものにもし自分独自のものを付け加えることがなければ、署名はしないということですよね。これがやはりプルーストを支えている創作意識なのだろうと思っていまして、こういう作家からなかなか離れにくかったということになるでしょうか。

(以下(2)に続きます)

KUNILABOの活動、人文学の面白さに興味や共感いただけましたら、サポートくださいますと幸いです。