古今亭志ん朝 『世の中ついでに生きてたい』 河出文庫

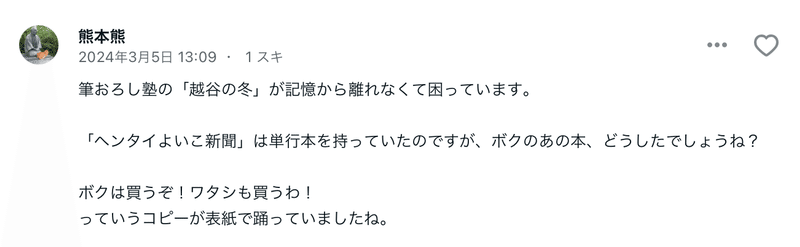

先日、noteでシズさんがビックリハウスのことを書いていたので、懐かしさを覚えてコメントを付けた。

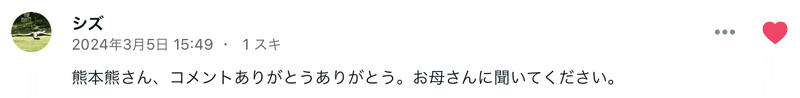

シズさんの返しにある「お母さんに聞いてください」は「ボクのあの本、どうしたでしょうね?」に対応している。これは『人間の証明』という1977年に公開された映画のトレイラーに使われていて、テレビでのCMなどで盛んに流されていた劇中のセリフに由来している。

母さん、僕のあの帽子

どうしたでしょうね?

ええ、夏碓氷から

霧積へ行くみちで

谿谷へ落とした

あの麦わら帽子ですよ

この部分は西条八十「僕の帽子」に由来している(ほぼ同じだが全く同じではない)

「僕の帽子」の初出は1929年出版の『少年詩集』

示し合わせたわけでもないのに「ボクのあの本、どうしたでしょうね?」で「あ、あれね」と思いつくのは同じ時代を生きた間柄ならではのことだと思う。もちろん、同じ時代を共にして生きていたからといって、或る物事に同じように反応するわけではない。しかし、なにかしら場の共有がなければ、そもそも反応のしようがない。

ちなみに、社会人になって数年して職場での飲み会の会計を任された折に、飲み代を徴収するのにチラシを作って出席者の席に配った。

〇〇〇〇様

昨日はお疲れまさでした。

会費 X,XXX円

を小職宛よろしくお願い致します。

ボクは払うぞ!ワタシも払うわ!

熊本熊

「ボクは払うぞ!ワタシも払うわ!」のところが『ヘンタイよいこ新聞』の表紙「ボクは買うぞ!ワタシも買うわ!」のパクリになっていることに気づいた人がその職場に一人もいなかった。同じ時代を生きていても通じないことはたくさんあるという当たり前の現実を突きつけられた教訓となった。

も一つちなみに、ビックリハウスの読者イベントに何度か足を運んだことがあったのだが、そこに「越谷の冬」を投稿した本人がいて、別の作品で表彰されて壇上で紹介されていた。007の映画に登場するジョーズをひとまわり小さくしたような感じの人だった。こう書くとその人がどのような感じの人なのか、たぶん、誰にも伝わらない。

言葉で何事かを伝えるというのは難しいことなのである。落語は何の舞台装置もなく、ただ語りだけで何事かを伝えて人の想像を掻き立てる芸だ。古典落語ともなると、聴く側も噺の筋からサゲまで知っている。それでも聴いて面白がる。こう書くと噺家の方も、客の方もなんだかヘンな人のようだ。しかし、その同じ噺が噺家によって、同じ噺家の同じ噺がその時々の状況によって、全く違う噺のように感じられるのである。これは本当に不思議なことだと思う。

落語が好きで頻繁に寄席や落語会を聴きに出かけた時期があった。人気の噺家の独演会は都心の会場だと切符が取りにくいので、少し郊外で開催される会の切符を取って出かけることもあった。都下であっても調布や府中、立川あたりは自分の中では「都心」のうちで、埼玉県なら蕨、川口、大宮、朝霞、入間、草加、越谷あたりは言うに及ばず、秩父まで遠征したこともあった。千葉や神奈川も東は千葉市、南は大船あたりまで守備範囲だった。仕事で接待を受ける時に意向を尋ねられて、立川談志のよみうりホールでの独演会の切符を取ってもらったこともある。

それが今では落語を聴きに出かけることはほぼなくなってしまった。特に理由があるわけでは無いのだが、なんとなく行く気がしなくなってしまったのである。たぶん、自分の場と今の落語界のそれとが合わなくなってしまったのだろう。時代の所為といえばその通りかもしれないが、物事はいつまでも一所に止まってはいないという当然の帰結でもある。それでもほぼ毎日、動画サイトや手元のDVDなどで故人となってしまった人の噺を聴いている。自分もそろそろあっちに行くのかな、なんて思いながら。

本書は志ん朝35歳から63歳までの対談録だ。対談を読むと、時期の違いを感じさせない。自分が35歳から62歳の今までどんなふうに心境が変化したのか、特に意識もしていないが、おそらく人としての了見はそれほど変わっていないのだろう。

人格とか了見が人の成長過程のどのあたりではっきりしてくるものなのか知らないが、兄弟でもずいぶん違うこともあるので環境に依存しない生まれついてのところもあるはずだ。世間では生まれ育ちを云々することもあるが、人間というのはそう簡単に法則的なものに当てはめることができるほど単純なものではなく、齢を重ねる過程で単純になっていくのだろう。

志ん朝が亡くなって今年で23年になる。この23年の間に世の中はだいぶ単純で薄っぺらになったような気がする。単純で薄っぺらになったのはオマエのほうだろう、という声も聞こえてきそうだ。ここに書いてあるようなことも、そのうち誰にも通じなくなるのだろう。世の中がこのままどんどん薄っぺらになって無くなってしまうのと、自分がくたばるのと、どっちが先か。そういう競争のようなものを眺めるのも、それはそれで面白かったりする。

以下、備忘録として。

馬生 その社会が栄えるか、その社会がダメになるかは、その社会にいい芸人がいるかいないか、それだけの問題ですね。

初出 『週刊朝日』1977.9.23

金原亭馬生(1928-1982)落語家 志ん朝の兄

結城昌治(1927-1996)作家

池波 株屋にいた頃は、あなたのお父さんの噺を聞きに寄席にも行きましたがね、あのころの志ん生さんはまだ若くて、戦後の芸とは違って、ものすごい迫力と熱気があった。

志ん朝 そうらしいですね。あたしは若い頃のおやじは知らないんだけど、年を経るにつれてまた違う芸をこさえたという点では、すごく偉いなあと思うんですよ。普通は、一度昇りつめると、あとはただ下がっていくんだろうけれど……。もの書きさんの場合もそういうのあります?

池波 そりゃありますね。ものを書くにしろ、噺をするにしろ、その仕事を特殊な商売だと思うとダメになるんだよ。つまり、自家用車に乗ってその窓から外の景色を見るようになったらダメなんだ。とくに時代小説の場合、お大名から貧乏長屋の町人まで書かなきゃならないんだから、書く人間が豪壮な邸宅を構えちゃいけない。家というのは感覚的にその人の生活にすごく作用するからね。あんたもぼくも、平常は普通人の感覚でないといい仕事はできないよ。

初出 『週刊読売』1979.5.6-13

池波正太郎(1923-1990)作家

池田 「急がずば濡れざらましを旅人のあとより晴るるのちの村雨」、きれいですよね。これを「本降りになって出て行く雨宿り」ってやっちゃう(笑)。ぼくはこういうのがおかしくてしょうがない。世の中のことは、必ず表裏があるんだってことも教えてるわけでしょう。

初出 『週刊読売』1979.11.25

池田弥三郎(1914-1982)国文学者、民俗学者

志ん朝 江戸っ子ってわりとケチだからね。うちの親父もそうなんだ(笑)。昔は男が財布握っててね、おかみさんが「今日はこれこれでお金がいるの」って言うと「うん」て胴巻から取り出してその分だけ渡す。そんな暮しをみんながしてた。てことは、しみったれとかケチとかじゃなくて、大事に大事に俺が金を扱ってる、という思いからだと思いますよ。

勘九郎 そうしてるうちに金庫あけるの何番だか忘れて、金庫屋呼ぶんです(笑)。

志ん朝 うちの親父もそう(笑)。若いころは金庫いるほど金がないけど、結構な年になって金が入ると今度はあけ方がわかんない。

勘九郎 でもケチの反面、『文七元結』の左官長兵衛みたいに、自分の娘をカタに置いてきた五十両を、ポーンと見ず知らずの若い男に投げ出して身投げを止めてやったりする。やっちゃったあとで、ああ〜って、きっと後悔するんだけど、これ、江戸っ子のバカさ加減なんですね。

初出 『文藝春秋』1999.9

中村勘九郎・勘三郎(1955-2012)歌舞伎役者

勘九郎 志ん生師匠が高座で寝ちゃって、お客が「寝かしといてやれよ」って言ったって話、ほんとですか。ぼく好きな話なんです。

志ん朝 ほんとですよ。いわゆるお座敷が盛んな時分にね。そこで一席伺って「お疲れさま」って酒出されると、よしゃあいいのに飲むんだね、これが。

勘九郎 ハハハハ、そりゃ飲むね。

志ん朝 キューッと飲んで寄席へ着くと、そのころにいい心持ちになって、高座へ上がってるうちに、ウーン、ってことに(笑)。すると前座が出てきて、「師匠、師匠」って起こす。そしたらお客が「寝かしといてやれ」って。

勘九郎 粋な客だね。

志ん朝 親父が目えさまして「そういうわけで」って(笑)。これがねぇ、いい度胸というか、自分の好きなように生きてきたというのが羨ましいですよ。

志ん朝 うちの親父は面倒だなって言いながらも全部聞いてくれて、ただ、いいとか悪いとか言うんです。細かいことは言わないで、そんな調子じゃなく、もっとポンポンと行け、とかね。「それでとにかく客の前でやんなきゃダメだ」が口癖でね。

勘九郎 それも同じです。お客の前で恥をかいてやってれば、ある日ある時「こういうことか」ってのが来る、って。まだ来ないけど。

志ん朝 あたしは上質なギャグとは、聞いた人が勝手にさまざまな想像をした結果、とてもおかしいというのが、本物だと思ってるんですよ。うちの親父の志ん生って人は、それが非常に巧みでしたねぇ。なんかこう一言言ったことで、いろんなふうに想像させていく。

初出 『家庭画報』1996.12

中村江里子(1969-)フリーアナウンサー

想像するには想像の切掛になるような経験がないといけない。身の回りのことを悉く他人任せにすることが進歩だと思っているような世の中で、人は生活すること、生きることの経験を積み重ねていくことができるのだろうか。自分の経験が薄い者が、他人の状況を察して思いやるなんてことができるのだろうか。世の中が薄情というのは、たぶん、そういうことなのだろう。

読んでいただくことが何よりのサポートです。よろしくお願いいたします。