【読書3】ローカルから世界へ/中貝宗治著「なぜ豊岡は世界に注目されるのか」

本書の舞台は兵庫県の北部に位置する小さな都市・豊岡市。

約10年間兵庫県議会議員として、その後約20年間豊岡市長として全身全霊で豊岡のまちづくりに携わってきた中貝宗治氏が綴る熱き"地方創生物語"だ。

兵庫県豊岡市は、市内にある城崎温泉が「ロンリープラネット」のベスト温泉タウンナンバー1に選ばれ、インバウンドが急増。

豊岡演劇祭では1億3700万円の経済波及効果を達成。

移住したい街ランキングでも上位に入り、近年、国内外から注目を集める。

なぜそれが実現したのか。

人口が減少し、産業も衰退する中で、地方が輝きを放つ方法とは?

元市長が全国の自治体にも応用可能な視点を示しながら、その秘策を綴る。

目指せ!「小さな世界都市」

豊岡が目指すのは「小さな世界都市ーLocal&Global Cityー」(=「人口規模は小さくても、世界の人々に尊敬され、尊重するまち」)。

大都市との格差是正を目指すのではなく、世界に通用する「ローカル」を磨き上げて世界で輝くことを目指すことを選択したのだ。

中貝前市長によれば、「小さな世界都市」を目指すに当たってのキーワードは「深さ」と「広がり」だという。

「深さ」とはその地の支援、歴史、伝統、文化を「資本」として捉え、そこに新たな価値を付与して磨き上げること。そして、「広がり」とは世界に向けて発信し、世界とつながること。

また、中貝前市長は「低温発酵熱」というワードも大切にされている。

人が変わるのには時間がかかる、社会を変えるためには低温発酵のようにじっくりと一歩ずつ、一歩ずつ進めて行こうという考え方だ。

その上で、豊岡が「小さな世界都市」として世界に飛び立つために4つの”エンジン”を掲げる。

コウノトリ”も”住めるまちを創る

受け継いできた大切なものを守り、育て、引き継ぐというまちづくりを進める。

深さをもった演劇のまちを創る。

ジェンダーギャップを解消する。

ビジョンとそのためのミッションが明確にされており、かつ、住民や関係者に広く共有されているところがポイントだ。

コウノトリと共に生きる

ここで中貝前市長が強調するのは、コウノトリ「が」住めるまちではなく、コウノトリ「も」住めるまちを創るということ。すなわちコウノトリと人々が共生する地域をもう一度取り戻すことを目指している。

そのために「コウノトリ育む農法」を確立し、コウノトリ育む農法で米を育てた方が儲かる仕組みを作る。もちろん儲かれば良いというわけではない。商品の背景にあるストーリーが地域の人の心に響き、やがて世界の人の心を震わせ、結果として付加価値が上がっていく。そしてまた新たなムーブメントが起きる。まさに地方創生に求められるのはこういう取組ではないだろうか。

昔から、コウノトリはコウノトリとして何も変わってはいません。変わったのは、人間の方です。かつて「害鳥」であったコウノトリに、私たち人間が「豊かな環境のシンボル」としての価値を新たに付与したにすぎません。

なぜジェンダーギャップの解消なのか

コウノトリに関する取組のほかにも、城崎温泉や出石を活かしたインバウンド観光の推進、伝統的な豊岡鞄の新たな挑戦、そして豊岡の新たな強みである演劇を活かしたまちづくりなど様々な取組の紹介が続くが、少し毛色の違うものとして「ジェンダーギャップの解消」もまた1つの大きなミッションとして掲げられているのが興味深い。

若者、特に若い女性が帰ってこない、というのは豊岡だけではなく多くの地方都市に共通する切実な課題だ。

では、なぜ若い女性が帰ってこないのか?と言った時に地方には根強いジェンダーギャップが残っているから、ということに正面から向き合っている自治体はまだ少ないのではないだろうか。

このような現状の中で、残念ながら男尊女卑的思想が残ってしまっていることを認めた上で、その問題点を明らかにし、「ジェンダーギャップ解消戦略」を策定した豊岡はまさにローカルの最先端を切り拓く。

そして豊岡はいま…

さて、本書を読むと中貝氏の熱い思いと手腕には感動すら覚えるのだが現実はなかなか厳しい。

2021年4月15日、中貝氏は市長の座を追われる。市民たちは中貝市政を真っ向から批判した元県議・関貫氏を新たな市長として選んだのだ。

たしかに一般論として首長の多選については厳しい声も多いだろう。中貝氏がすでに豊岡市長を5期務めていたことに鑑みれば、市長の交代は妥当であったのかもしれない。

ただ、中貝氏の意思を継ぐ人にバトンを渡すことができず、「演劇によるまちづくりを急いで進めることに市民の理解が十分に得られていない」、「ジェンダーギャップを強調することに疑問を持っている市民も多数いる。ほかに優先すべきことがあるのではという市民もいる」などと主張する関貫氏が市政の舵取りを行うことになったことは豊岡のこれまでの着実な歩みに大きな影響を与えることは間違いなさそうだ。

記事の中にはこんな記述がある。

「新型コロナウイルス禍で先行きへの不安が募る中、中貝氏のまいた種の育ち具合に市民のいらだちが募ってもおかしくなかった。」

なるほど、目の前に命の危機がある中、演劇やジェンダーギャップ解消の優先順位は下がらざるを得ないのかもしれない。

(思いがけない形で先日読んだ「生き延びるために芸術は必要か」とリンクする。)

一方で、種が育つには時間を要することも否めない(まさに「低温発酵熱」)。もう少しだけ種が育つのを待てなかったのか…という思いがしてしまうのはこの本に感化されすぎだろうか。

本書を読む限りでは中貝前市長のリーダーシップや人柄に惹かれて豊岡市のまちづくりに関わってきた方も多いように見受けられる。中貝前市長の退任により、これまで多くの関係者が少しずつ種を蒔き、丁寧に育んできた小さな芽が新体制の下で踏み潰されないように祈るばかりである。

新市長の就任から約3年、現在の豊岡市のまちづくりがどのような状況にあるのか十分にフォローアップできていないが、連続性を持って政策に取り組むことの難しさをあらためて痛感させられる。

地方創生の原点に立ち返る

さて、「地方創生」という言葉が広がって約10年の時が流れようとしている。

多くの税金が投入され各地において地方創生の取組が進められてきたわけだが、その内容は玉石混淆だったのではないだろうか。

「地方創生」という言葉がすっかり定着した今だからこそ改めてその意義を確認したい。

また、地方創生の取組がマンネリ化しつつある中で地方創生に対する情熱を取り戻さなければいけない時期に来ているような気がする。

そういう観点からも本書は地方創生やまちづくりに携わるすべての人にお薦めしたい一冊だ。

城崎温泉は天国だった

さて、すっかり堅い話になってしまったけれど、豊岡と言えば数年前に行った城崎温泉が最高だった。

温泉街を可愛らしい浴衣でカランコロンと歩きながら外湯めぐり。

そして夜ご飯は蟹をたらふく食べて夜はもう一度街に繰り出す。これ以上の最高が見つからない…

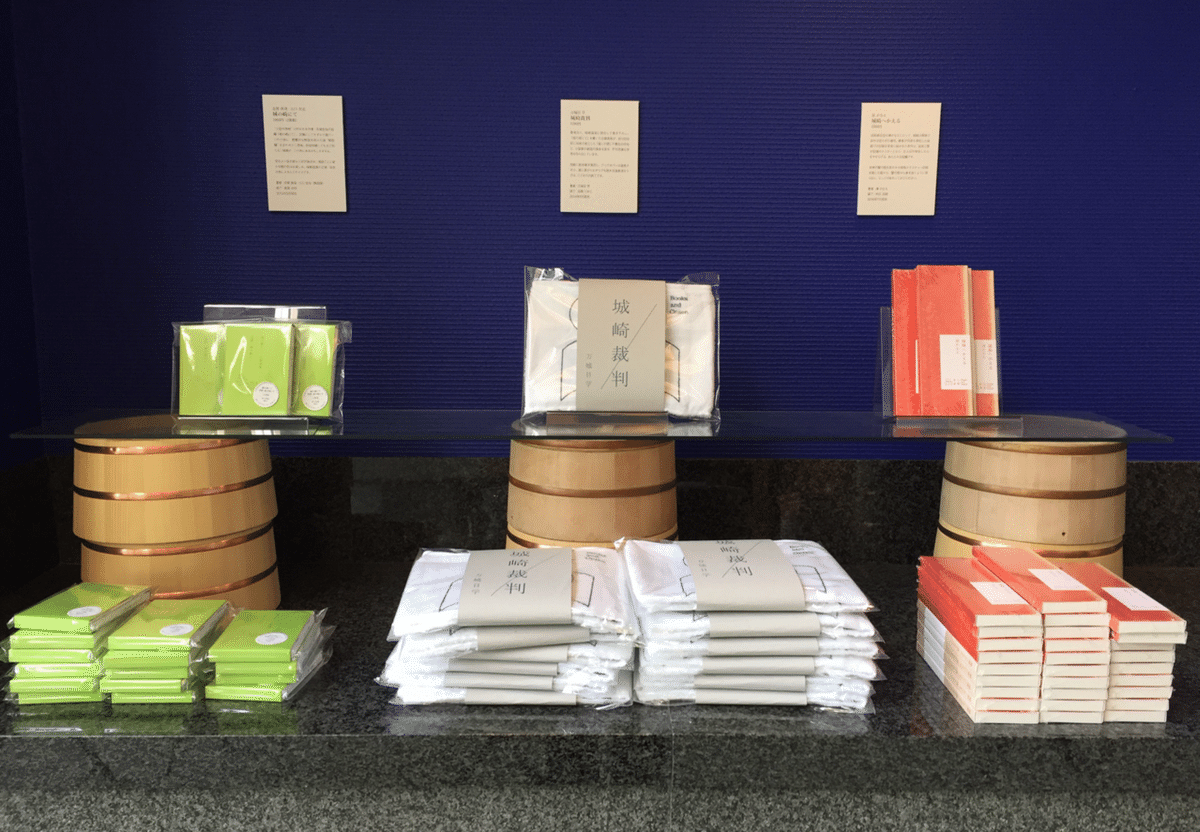

もちろん万城目学氏による「城崎裁判」や湊かなえ氏による「城崎へかえる」など城崎限定本3冊もしっかり購入した。

東京からはかなり遠いけれど必ずまた遊びに行きたいという魅力が城崎温泉にはある。

いつか豊岡演劇祭にも行きたいなぁ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?