おこもりのお供におススメしてみたいもの。。。

こんにちは。

薬膳師のクコの花です。

今日から12月、師走の由来を知っていますか?

早いもので今日から師走に入りました。

師走の由来にはいくつかの説がありますが、一番有名なのは「師が走る」からくるというものではないでしょうか?師とは僧侶のこと。この時期は僧侶がお経をあげる行事が多く東西に走りまわってお経をあげていたことから来たというものです。

そしてもうひとつ、私が興味深く感じるのは四季の果てる月を意味する「四極(しはつ)月」が変化したとされるものです。薬膳を学ぶもの指導するものとして、自然に寄り添ってきた先人に思いをはせる時、この言葉がしっくりとくるような気がします。

また。しおえる、やり遂げるの意味である「為果つ」が変化しという説。

もともと12月を「しはす」と呼んでいて、のちに漢字があてられたという説もあります。奈良時代の書物に12月と書いて「しはす」という仮名がふられていたことからきたものと言われています。

どちらにしても12月はものごとの終わりが迫っていて忙しくしているような様子がうかがえますね。

みなさまはやり残したことはありませんか?

今年は新型コロナに始まり、新型コロナに終わそうな一年ですが、確実に物事が動いていく時です。

いらないもの、偽りのものは長くつづかないでしょう。真に価値のあるもの、必要なものが残っていく時代に入っています。

自分を見つめ直し、自分にとって必要なことは何かを問い、変化していくことが大切です。陰陽の世界でも極まったものは一転して変わってしまいます。今の時代はいろいろなものが極まってしまった時代。

変化についていけるよう、軸のぶれない、中庸な心と体を目指していきましょう。

二冊の書物

11月のオンライン講座ではふとしたことから2冊の本を紹介することになりました。

一冊目は「黄帝内経」。

現在、クコの花が主催で開講しているオンライン講座では今までクコの花の教室やサークルで薬膳を学んできた基礎がある程度身についている方々に向けてのものしかありません。春から希望があれば初心者向けの講座を開講していこうかと思っておりますが、なかなか理論から学ぼうという初心者の方は少ないのでどうなるかわかりません。

黄帝内経は薬膳マイスターを学ぶ際に皆さんに紹介しているものですが、簡単に書かれている本でも慣れない用語が出てくるので手に取ってはみるものの、そっと閉じてしまう人が多いのも事実です。

中国最古の医学書と言われていて、薬膳の基本ともなる養生方法、未病について、陰陽五行説についてなどが書かれています。

この「黄帝内経」を今なら、あの時よりもきちんと理解して読めるかもしれない。本を買いたいのでもう一度以前紹介した本のタイトルなどを教えてくださいと生徒さんから要望がありました。教える立場のものとしてはこの上ない喜びでした。生徒さんの成長を感じられる一言でした。

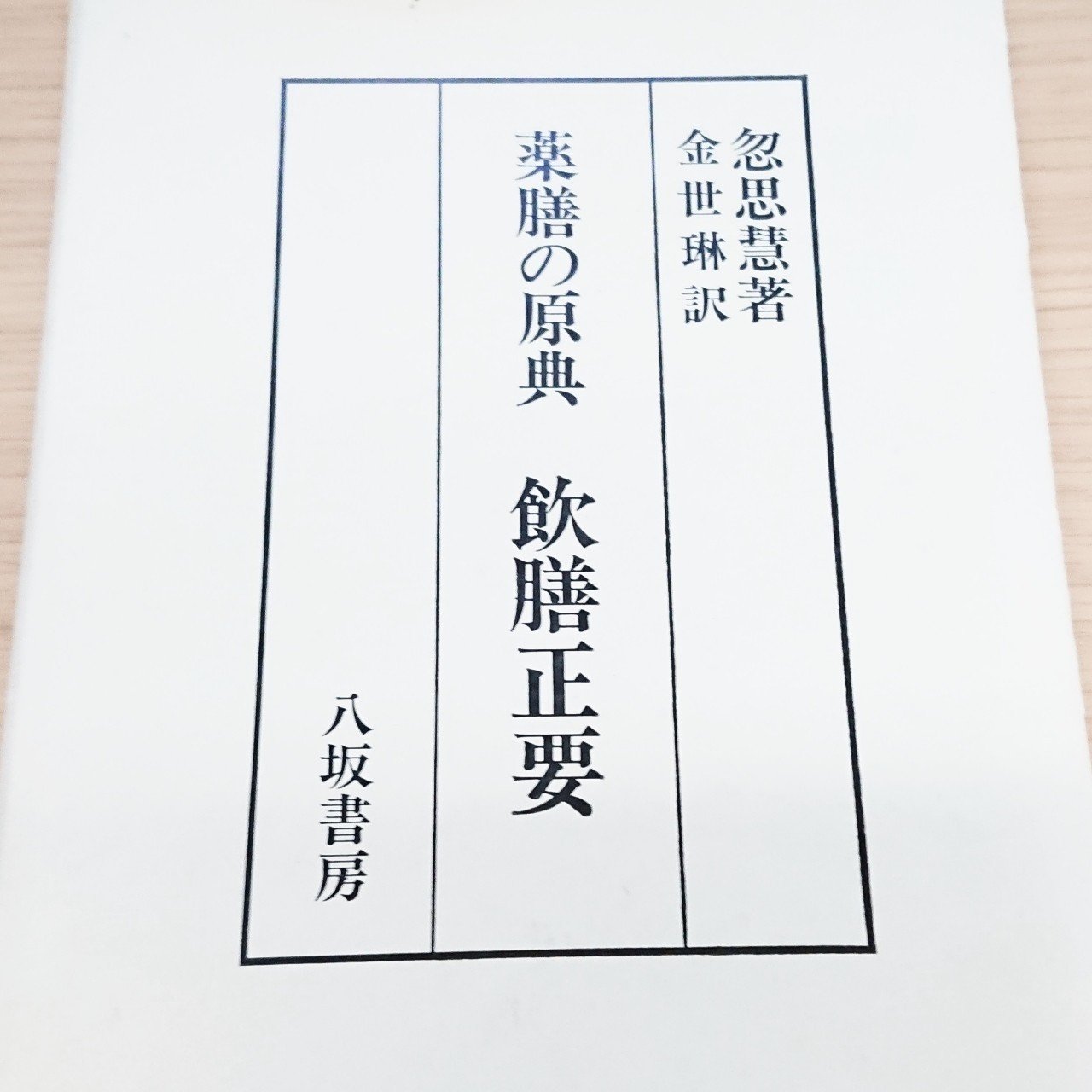

そして2冊目が「飲膳正要」。

これは薬膳の教科書的な存在で色々な食材や生薬の薬膳のレシピのようなものが記されています。

薬700年も前の薬膳で古臭いですが、眺めているととても面白いです。今回はこの中から現代でも簡単に作れるものを紹介しました。

「飲膳正要」は日本語訳したものが売られていますが、高額なので、なかなかマニアでないと手がでないようです。

「それは、わかりやすい日本語に訳されていますか?」とよく、質問されます。そう、中国の書物をもとに書かれた薬膳本は日本語に訳せないような言葉がつらつらと書かれていて読みにくいものが多いのです。ですから、今回はクコの花が簡単な日本語に置き換えて講座で紹介いたしました。

興味を持たれた方も多かった様子でしたので、夜の長い冬の間に、こちらも読んでいただけたら嬉しいなと思った11月の講座でした。

おまけ

いよいよ年の瀬がせまってきています。

これからはクリスマス、忘年会、新年会とお酒を飲む機会も多いことでしょう。今年はオンライン飲み会が主流になるのでしょうね。

お酒は弱いけれど、みんなとお酒を飲む雰囲気を味わいたい。そんな方は柚子を用意されことをお勧めします。

柚子には解酒毒作用といって二日酔いを防いでくれる働きがあると言われています。ですからお酒の弱いかたは柚子を使った料理をつまみにしたり、柚子酒を飲むと良いのです。だからと言って飲み過ぎはダメですよ。

お酒は飲んでも飲まれるな。。。

それではまた、次回。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?