カフェと生きる身体 bathronになるまで。(卒制記録・22.12/17追記)

このドキュメントは卒業制作展で公開した文章をアーカイヴとして残すものです。内容には独自の思想、解釈が含まれます。予めご了承ください。

追記:制作当時(21.12/17)の作品説明資料を追加(22.12/14)

カフェと生きる身体

一度、立ち止まって考えてみてほしい。

生きることについて、それだけでいい。

立ち止まって考えてみる。

考えることは、自身との対話になる。

誰かに話すことで、表現になる。

意見を交わすことで、対話になる。

対話とは、意味のやりとりであり、

自身を変化させるものである。

対話によって、人はクリエイターになる。

生きづらさの解消とは、生きづらい現実から逃げ、

社会を外から眺め、生きやすい現実へと向かうことで達成される。

ここでの社会とは、「文化」と「現実」を共有した他者の集まりであり、

現実とは、文化によってデザインされ単純化した世界の相対的な見え方であり、

文化とは、よりよく生きる為のツールセット、言語や習慣、人工物などである。

カフェには、生きづらさを解消させる構造がある。

カフェとは本来、社会の中間的な存在である。

年齢、性別、職業は関係なく、仕事中も旅行中も利用でき、

パブリックでもプライベートでもない、開かれた囲いである。

そうしたカフェには、大きく3つの機能がある。

1・現実に馴染めない者たちの避難場所

2・人間と文化を作る学習と対話の環境

3・クリエイターの生まれる創造的空間

カフェとは、逃げる場であり、眺める場であり、挑める場であると言える。

これらの機能により、カフェと生きる身体には、現実の見え方、考え方、生き方に変化が生まれる。

見え方の変化とは、腰を下ろし落ち着くことによって、今抱えている問題の前提に対して疑問や違和感を持つことで、現状に問いを立てる、現実を崩す方法(アイデアの構造)を知ることである。

考え方の変化とは、他者もしくは自身との対話により価値観を更新することによって、自身を軸として社会を見渡すようになることで、疑問への解を探る、現実を創る方法(デザインの構造)を知ることである。

生き方の変化とは、アイデアとデザインの構造を駆使し、現実と在る方法を見つけることで、クリエイターになることである。

カフェと生きる身体とは、カフェを利用することで生きづらいと感じている現実から逃げ、対話によって自身を更新し、クリエイターとして生きやすい現実へと向かう一連の流れであり、カフェと共に生きる日々の在り方の仮説である。

作品説明資料(22.12/17追記)

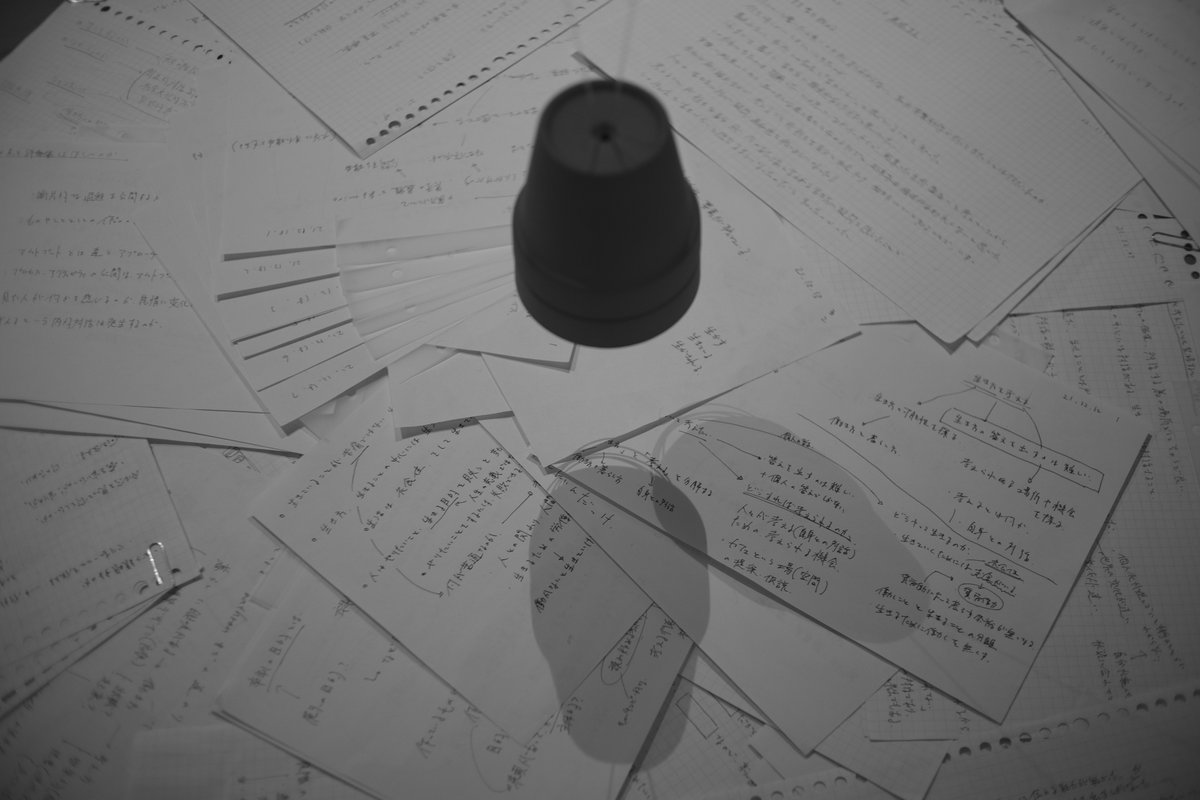

制作物は、公共施設などの階段に設置することを想定していた一人がけのベンチ「bathron」と、そこに至るまでの思考の過程を描き出したmiroです。

問題意識について。

私はこの現実を生きづらいと感じていました。働かなければ生きることができない現実、暮らしについて考える余裕がなかなかない現実、この生きづらい現実から逃れることは可能なのか、苦痛のない生き方はあるのか、それを探すために大学に来たようなものでした。

生き方には、基本となる生活(衣食住)と働き方、暮らし方の三つの軸があると考えています。今の社会ではこのバランスが崩れていると感じていました。

一人暮らしを始め、自身にとって苦痛のない暮らし方、一日の過ごし方を模索し、授業がきっかけで生まれた会社の中で、学生の働き方改革について、クリエイターのこれからについて、また飲食店、カフェとバーのオープンに向けて構想しながらこれからの働き方について議論し、そうして生き方について思考しつつ、卒業制作ではこの「現実」とはなんなのかについて調査することで、生きづらい世界について考えることを行ってきました。

その結果、生きること、生き方について考えるためには、一度立ち止まることが必要であり、街の中で落ち着いて座れ、話し合うことができる環境の存在が重要だとわかりました。そこから今後の方向性の仮説としてこのベンチを制作するに至ります。

この環境の存在の重要性にたどり着いた最も大きな要因は、カフェを経営することになったことで、カフェとはなにかについて調べるようになったことです。

カフェはコーヒーを飲んだり食事をしたり、また待ち合わせや気分転換、ちょっとした話し合いなどに利用されることが多いですが、歴史的に見ると、カフェという場には大きな価値がありました。

カフェという場の価値は大きく3つあると考えています。

・居場所としての価値(現実に馴染めない者たちの避難場所である)

・街の大学としての価値(人間と文化を作る学習と対話の環境である)

・創発の場としての価値(クリエイターの生まれる創造的空間である)

以上の3つです。

こうした価値のあるカフェという現実に身を置くことで、生きづらいと感じている現実から避難することができるという、生きるための現実逃避の提案に行き着きました。

この、生きるための現実逃避先としてカフェを選んだ理由や、そこまでの紆余曲折を思考の過程とともに公開することを、この卒制では一つの目的にしています。

それは、作品を目にしたときに、そのタイトルや説明を見ても、作品の文脈やなぜそこに至ったのかが理解できないことがあるからです。

理解するために必要な、情報や知識といった補助線がない場合、作品と対峙しても、自身の中で解釈する余地がなくなり、ただ見た状態に留まってしまったり、表面的なディテールの好みの判断に終始してしまったりと、能動的な鑑賞者から遠ざかっていってしまいます。

そこでこの作品では、制作物とその説明の他に、その作品を作るに至った経緯や、それまで調べたり考えたりしていた内容、関連した取り組みの資料など、今までの思考の過程も公開することにしました。

そしてその公開する方法も文章ではなく、マインドマップのようなもの、主に短い言葉と矢印で構成された、じっくり読まなくても流れを掴めるようなものにしようと考え、オンラインホワイトボードのmiroを使用することにしました。

そうすることで、鑑賞した際に解釈の余地が生まれ、例えばカフェ以外の空間や現実逃避の方法論と言ったものが鑑賞者の中に浮かぶ、など、このmiroが考えるきっかけを生むものになればよいなと、そうした考えからmiroを作品の一部とすることにしました。

作品のタイトルについて。

まず椅子の名前なのですが、「bathron」と言います。これは古代ギリシアにあった2人以上で座れる背もたれのないベンチのことを指していて、当時の学生が哲学者などの講話を聴講する際に使用された代表的なベンチだそうです。

現在制作している椅子は一人がけのものなので、ぱっと見ではbathronとは呼べませんが、ここであえて一人がけの椅子にbathronと名付けているのは、自身の中にいるもうひとりとの対話(内的対話)を意識しているからです。ここでの対話は、言語に限定されない問いかけと応答、それにより自身が変化していくようなものを指しています。

そしてこの椅子を含めた作品としてのタイトルは、「カフェと生きる身体」です。

ここでいうカフェはパブリックとプライベートとのあいだであり、多様な目的の人々が入り交じる中間的な空間を指しています。そしてこのカフェには、他者、文化、現実といったものが含まれています。

これは、社会を、文化と現実を共有する他者の集まり、と考えているからです。なのでここで言うカフェはカフェという社会を意味しています。

生きる身体は、今の人々が社会との関わりを中心に考えすぎていることから、自身のことを蔑ろにしているのでは、ということを踏まえて、目の前のありのままを見ることを意識しています。ここにはカフェに含まれる他者、文化、現実に対応して、対話する私、接続する心、対峙する体といったものが含まれています。

これらの関係は、私を構成する要素が、心と体と社会との関わりである。という考えで成り立っています。

つまり私たちは社会と生きる身体であり、他者と対話する私であり、文化と接続する心であり、現実と対峙する体である、と考えています。

なのでこの作品は、当たり前と言われる「社会」との関わりから避難する、その避難先の「社会」としてカフェを提案することと、今生きづらいと感じている社会から距離をとって一度立ち止まり、それによって私自身と対話し、これからどんな「社会」で生きれば苦痛がないのかを探し出すことの提案を行っているものです。

bathronになるまで

働く違和感、疑問の話

就職しないと生きられない?

"「働かないと生きていけない」と言う、本当だろうか。

お金がないと生活するのは難しい。社会文化の中で生きていくには、お金は必要だと思う。

しかし、大学で学びながら就職先をよくわからず決めるのは生き急いでる感じがする。

就職を否定する気はないけど、就職しないといけないってのは、どうなんだろう。"

苦しみながら働くのはどうしてか

"就職したくないって言いながら就職先を探している人とか、ブラックっていいながらやめられない人とか。

そうしないと生きられないって思っているのだろうか、そうして過労死する人がいるってのは、すごいことだよなと思う。

生きるために働いて、働くことで死ぬ。死ぬために働いている人がいるのかもしれない。"

やりたいことが将来の仕事になりがち

"将来の夢を聞かれるとき、たいていは将来なりたい職業の話。

将来の働き方の話で、どうやって人の役に立ちたいかが聞かれている気がする。

将来の暮らし方の話、どうやって一日を過ごしたいかの話は老後はどうしたい?って話題で出てくる。

暮らすことよりも働くことのほうが生きる上で重要なんだろうか。"

一日8時間労働なのか

"毎日8時間働く、そこに残業と通勤の時間がある。家でも資料の作成とかしてる。

一体何時間働いているんだろう。8時間なのは、8時間は休息、8時間は自由時間(暮らしの時間)って言う話じゃなかったっけ。

稼いだお金が、少ない暮らしの時間を効率良く使うための時短アイテムになってはいないだろうか。そんなの働くために稼いでるみたいじゃん。"

何のために生きているのか

"大事なのは働く内容、自分にとってやりたいことをしてどう人の役に立つかなんじゃないだろうか。

自身の暮らしにプラスなものであるべきだと思う。就職はゴールではないし、安定した未来があるわけでもない。

社会人になることと、就職することは違う。

集団で生きる以上誰かの役には立たなくてはいけないのかもしれない、ただ、そうであっても自分にとってややこしくない方法でなければ、生きていくことが難しくなってしまう。"

世界とは何か、前提の話

世界の構造はどうなっているのか

"この世界をどうやって見たらいいのか。身の回りにあるあらゆる仕組みや私達が見ているモノ、感じるコト、それらについて知るところから今を見てもいいかもしれない。視野を可能な限り広げてみる。"

デザインされた現実

"今見えている現実は、人間がデザインした人工的なものである。

人はある対象を見たときに、人工物を媒介して認識する。

例えば、水を飲むと考えたときに、自動的にコップを持って蛇口から水を注ぐことをイメージする。

感情も言葉も社会も国も宗教も、人工物で成り立っている。

人が作ったものの上で、中で、それを信じて生きている。

(デザインド・リアリティ サピエンス全史)"

文化とともに進化してきた

"人の作った文化が人の進化にも影響を与えている。

人類がホモサピエンスだけになったのは、サピエンスが模倣する能力に長けていたからと言われている。文化は、後天的に学習する、より良く生きるためのツールキットだ。

やり方を学習し、記憶し、実践する。それを繰り返すうちに文化は複雑化し、記憶するための脳も大きくなり、生活の環境が整うことで立つこともできない不完全な状態の子供を産めるようになった。

(文化が人を進化させた 文化人類学の思考法)"

夢見た楽園を作り上げた人類

"この100年あたりの進歩によって、生活の水準や医療などの技術、あらゆるものが劇的に変わったと言われる。天候の乱れで餓死者が大量に出るようなことはなくなった。

家の近くのコンビニに行けば食料も生活雑貨も必要なものはたいてい揃う。

かつての人類が夢見た理想が目の前にあるといえる。

だが、つくられた楽園の住人が幸せを感じないのはなぜだろうか。

日々苦悩しなければこの楽園は維持できないのか、はたまた楽園とは地獄でもあるのか。

(隷属なき道)"

私たちが文化を作っている

"文化によって世界はできているが、その世界を作っているのは私達だ。

毎日の行動の連鎖、その蓄積が文化になっていく。

そういった意味で私達は、全員がつくり手(クリエイター)だと言える、創る行為は聞いた話を誰かに話すという日常的なことでも起こっている。話を理解し、自分の中で重要な点を選択してストーリーを編集する、誰かに伝えるときはこの編集した言葉を発する。この一連の動作に要素の分解、選択、編集、構築、伝達、といった創造的な行為が集約されている。

(文化が人を進化させた コンテクストデザイン)"

記号で世界を認識する

"人がモノを認識するとき、そのものの概念を言語記号によって捉えている。

イシという音が石をイメージさせる。

言葉には一般的な言語のルールがあるが、その言葉を話す大衆がいることによって、時間の経過とともに言語の一般ルールが変化していく。

この恣意的な言葉の構造が、社会や文化といったものの構造にも当てはまる。

(哲学思想入門・ソシュール『一般言語学講義』)"

世界はいかに変わるのか、未来の話

これからの働き方

"世界の変化は著しい、働き方改革とか言われているけれど、そういう次元の問題なのだろうか。

働かなくてもいい時代になりつつあるように思える今からみた、これからの働き方について考えてみたい。"

クリエイターの時代がくる

"今世界のトップにはテック企業がいる。ただ、今後10年もすればその座にはクリエイター企業がいる、なんて記事を見た。

インターネットによって誰もが発信側になりやすくなった。好きなことを動画に収めて投稿していた人がいつの間にか同世代との年収が2桁も違う、そんなことまで起こっている。

個人クリエイターの発信力が企業の発信力を超えたりしている。

デザイナーの価値が見直され、アート思考という言葉が流行ったりしている。YouTuberを会社として取り組んだり、企業とオリジナル商品を制作したり、SNSでの発信も含め、クリエイターが目立つ時代になった。"

世界が二極化する

"人の思想は大きく分けて2つある。一つはより高みを目指す考え方、もう一つはより落ち着きを求める考え方。

最先端が溢れ世界を発展させていく都市型の世界と、急速な変化がなく都市で確立された技術が導入されていく地域型の世界、この2つのリアルな世界が生まれ、これをヴァーチャルな世界がつないでいる状態になると考えている。

どちらの世界で生きたいのかでその人の人生は大きく変わる気がする。"

環境問題への対応

"SDGsの重要性が唱えられているが、それ自体に具体的な解決策は示されておらず、ただ掲げているだけのグリーンウォッシュな企業もある中で、具体的な取り組み方としてサーキュラーエコノミーが期待されている。

ものを作り使い続ける循環型経済圏の提案で、廃棄、使い捨てを前提としたリニアエコノミー、3Rのダウンサイクルではなく、ゴミが資源になる、廃棄物の生まれないものづくりの仕組みの提案である。"

芸大生の可能性

"シンギュラリティという言葉がある、人よりもAIが世界を進歩させるようになる技術的特異点と言われる。2045年頃には来るとか来ないとか。そうはならなくてもAIの進歩によって10年後にはなくなってもおかしくないのがホワイトカラーとよばれる事務職の仕事である。

そうなった際に必要とされるのは体を使う仕事であるブルーカラーと、新しいものを生み出すクリエイティブクラスの2つの働き方だ。

新しいものを生み出すためにはその方法を体得する必要がある。それは子供の頃には皆が持っていた公園などで遊びを作る力や、いろんなものに疑問を持つ力、いろんな状況を面白がる力などである。

クリエイティブクラスの価値は年々上昇しており、芸大生はそういった点で他の学生に比べて優位性があると思う。AIに代替されにくいと言われている新しいものを作り出す技術は、生きる上でも必要なスキルだ。"

ベーシックインカムの恩恵

"国民全員に毎月一定額を給付する新しい公助の仕組み。

財源の確保や対象の範囲について議論があるが、従来の生活保護ではカバーできなかった貧困層の救済が期待される。

生活に必要な最低限のお金があることで、どう生きるのかを考える余裕が生まれる。

クリエイターにとって、生活費が毎月あることは極めて重要である。活動形態に合わせて働き方を変えることができ、稼いだ分をそのまま活動に回せる。時間的な余裕が生まれると同時に活動を制限する精神的な不安感から解放される。"

定常化する社会

"成長経済の流れから定常経済の流れに変わりつつある。

人類史を大きく見ると、社会経済が発展するタイミングと、社会文化が発展するタイミングがあった。

定常化社会には多様な思想や価値観や考え方が生まれる。

近年注目されるウェルビーイングなどもこの流れの現れだと言える。ウェルビーイングは幸福で社会的、精神的、肉体的な全ての面において満たされた状態のことをいい、その人にとって究極的に善い状態のことである。"

過程に価値が生まれるプロセスエコノミー

"従来は製品の出来がそのまま企業や製作者の価値になっていたが、作られる背景やその思想、制作の背景に価値が生まれている。人々がより良い商品を求めていた時代とは異なり、同じようなスペックのものが並ぶ中、自身の価値観にあっているものを選ぼうとする動きが出てきている。

欲しいという欲求の前に、強い共感が求められるようになったと言える。

また、コンテンツ自体は無料で公開されるが、その制作に関わったり、過程を閲覧することにお金を支払う、といった変化が起こっている。"

生きること、生活の話

生きるのに必要なもの

"生活の基本は衣食住の3つである。これらの基本的な環境が揃っていなければ、この社会で生きるための基本的なものが足りていない状態だと言える。

衣食足りて礼節を知る。

生活は生き方そのもので、その人のあり方や考え方の現れとも言える。本人の取り巻く状況によってはどうしようもない自体というものもあるだろう。

生活について考えることは非常に重要だと思うが、考える余裕がない状態はその社会に問題があると言えるかもしれない。"

見えない仕事、シャドーワーク

"働くことは金銭を獲得する労働だけではない、職場への通勤時間や、食料の買い出し、炊事、洗濯といった家事労働、育児、介護、行事への参加、食事や睡眠も生きるために必要な仕事と見ることができる。とりあえず大学に進学するための勉強や就職活動も”いい会社”で働くための仕事である。

賃労働を補完するために必要な労働をシャドーワークといい、生活のために働いているはずが、働くために生活の多くの時間と労力を使っていることを指摘している。

(生活の自立と自尊を取り戻すために 2021/11/18閲覧)"

働き続けのワークライフバランス

"働いている時間と暮らしている時間のバランスを考えることが重要だと言われているが、実際は働いている時間と生活している時間のバランスになっている。生活している時間とは、シャドーワークに費やされる時間ということもできる。

自宅は労働力再生産装置だから仕方がないのだろうか?

本を読む行為は、読みたいと思った本を読む、趣味の読書であれば暮らしに分類されるが、仕事に関わる本を役に立つから読まないとと思って読んでいる場合は生活、賃労働のためのシャドーワークである。読みたい本が仕事に関係していることは問題ではない。

休日に予定を詰めて遊びにいくことも、友人関係の維持や社会の流れに乗っておくといった仕事になりつつある。わずかな自由時間に、新しいことに挑戦して失敗するリスクを負う事はできない。次の自由時間は1週間後なのだから。"

メディアが掛ける呪い

"メディアとは、媒介となるもので、2つのものの間にあって、両者の関係がうまく運ぶように引き合わせるもの。

コンテンツとしてのメディアは人々を熱狂させ、意思を統一し、あたりまえを書き換える力がある。その反面、自身が体験するという身近な感動や喜びを遠ざける。

見るスポーツ文化は、体を動かさずに見るだけの人が大半で、ごく僅かな見られる側のプレーヤーは、見られているからこそ真剣に取り組める。

マスメディアは個々人を市民、県民、国民とくくり、遠い場所の大きな出来事を丁寧に語る。それにより、今住んでいる町の今起きている状況への意識が希薄になる。

(メディアはなぜあるのか)"

お金とは何か

"生活にはお金が必要と言われるが、例えばものを手に入れるときの手段は新品を購入する以外にも中古で買ったりもらったり何かと交換したりと、さまざまな手段が考えられる。

新品で買う行為はものを手に入れる最短の選択に思われるが、買う以前にお金を手に入れる、何かの価値とお金を交換しておく必要がある。

お金は、あらゆるものと交換できるアイテムであり、もの同士の交換と違い、交換するものが手元になくても交換することができるため、スムーズなやり取りが可能になる。また、一時的にその価値を保管したり蓄えたりすることもできるため、いざという時のために備えておくことも可能である。

「円」はそのものの価値をわかりやすくした共通の価値の尺度。"

別行動を始めた個人と社会

"かつて個人と社会は結びついていた。しかし現在は個人の個人化が進んだことにより、一人一人が別の思想や価値観、常識を持っており、大きな社会の仕組みは構造の安定化によりそれ単体で機能するようになり、個人と社会の結びつきは希薄になった。

1980年代にコミュニケーションという言葉が使われ始めたが、これは目の前にいる他者が言葉を交わさないと何者なのか判断できなくなったことを意味している。コミュニケーションには、誰に使っても理解できる言葉を使う必要がある、マスコミもそうだ。

(個人化論−個人と社会は“結びついて”いるのか?)"

落ち着けるバランス、ちょうど良さ

"コンヴィヴィアルと言う言葉がある、自立共生と訳されるが、お互いによってとても良い状態のことを指す。

近年話題になったスローライフに重なる部分でもある、ヒュッゲやラーゴムといった、気張らなくて良い落ち着いたちょうど良い状態のことと言える。

提唱したイヴァンイリイチは出来事には2つの分水嶺があると言った、1つ目までは足りていない状態、2つ目以降は足り過ぎている状態。その間でバランスを保つことが重要だとしている。今身の回りにあるものたちは、ちょうど良い状態だろうか。暮らすための時間は足りているだろうか、働くための時間は足り過ぎていないだろうか"

生き方の仮説、方法の話

クリエイター化する流れ

"自分らしい生き方をするために作り手になるとして、クリエイターになるためにはどうすればいいのか、その方法をクリエイターのものの考え方やクリエイターが何をしているのか、アイデアというものが生まれる仕組みや場所などから考える。"

仮説、アクショングラデーション

"人が作り手になるまでの段階を4つに分けて考えてみた。

①中動的発見→②積極的収集→③能動的行動→④主体的活動の4段階である。

①新しいこととの出会いは偶然であり、見えた、聞こえたといったふとした時に感じる違和感などがきっかけになる。違和感を覚える前提として本人の問題意識や考えていることがある状態というのがある。

②発見した違和感や興味を納得するためにその事象について調べるという行為が発生する。

③調べても満足できない、個人で解決できないとなると他者に尋ねたりする行動を起こすようになる。②から③への変化の間には行動を起こすかどうかのハードル、アクションハードルが存在し、大抵の興味はこのハードルを超えない。

④行動の結果、自身の熱量を注げる、時間をかけて取り組みたいと判断されたものが作り手の活動として実行される"

デザイナー的思考とは

"今あるものを疑う、当たり前に疑問を持つ、何を作るかの前に何故作るか。こういった問を立てる行為がものを作る前に行われる。デザイナーは、現実を独自のフィルターを通してみている。

目指すことは問題の解決、解の提案であるが、重要なのはその問題の発見と見極めである。"

アイデアとは

"新しい発想、アイデアは既存の要素の新しい組み合わせだと言われ、内容によっては新結合(イノベーション)と呼ばれる。

組み合わせる行為は無数にある要素の中から何かを抽出し、それらを編集する行為である。

身の回りにあるものを組み合わせていく行為をレヴィ=ストロースはブリコラージュと呼んだ。

とっぴなアイデアは意外な組み合わせと表現できる。

あるものが別のものに見える、と言うところから組み合わされる行為を見立てと言う。"

デザインとは

"日本語訳に最も近いのは設計である。

ポスターのデザイン、とは見せたい情報や伝えたいメッセージなどをどのように配置すれば伝わり、掲示された場の人の目に止まるかを設計することで、見た目の美しさなどはスタイリングといい、別のスキルである。

デザインは人工物を生み出す過程で行われ、本人の思想に影響を受ける。設計行為には道具と技術の2つが必要である。話す行為では、どうすれば伝わるか、伝え方を編集したのち、言語規則(道具)と発声手法(技術)を用いて発話という人工物を生み出す"

求めるもの、場所の話

創造的空間としてのカフェ

"現代のカフェは居心地の良い空間として休憩所のように使用されたり、家とも職場とも違うサードプレイスとして使用されたり、または会議室として使われたりと様々な用途で活用される。

そうした様々な機能を持ったカフェの中心的な機能は、落ち着いて座ることができて、社会を眺めながら話(対話、会話、談話)ができる場所だと考えていて、カフェの価値は、ワークとライフ、どちらの目的でも利用できる中間的な存在であり、多様な人々が集い混ざることで起こる物事の新しい組み合わせの可能性にあると考えている。

こうした、カフェの持つ人々を作り手に変える創造的空間としての価値、可能性について考える。"

創造的カフェの原点、アゴラ

"古代ギリシアの都市国家ポリスにあった広場のことをいう。

この広場は市場になったり討論の場になったり憩いの場になったりした。

場としての用途が限定されていないが、集う人々によって活用されていた生きた空間であったと言える。

この空間をカフェの原型として捉えることができるのではないかと考えている。

カフェ自体はその語源がコーヒーであり、アゴラとの関係はないが、その空間が都市にあることの価値や与える影響という意味では当時のアゴラはカフェであると言えるような気がする。"

創造者の巣、パリのカフェ

"20世紀初頭のパリはカフェで溢れていた。そして、そのカフェにはのちに誰もが知るようなアーティストやクリエイター(ピカソや藤田嗣治……)が足繁く通ったと言われている。また革命家や自身の居場所がない人々にとって、コーヒー一杯で一日滞在でき、冬には暖も取れることから避難所のように機能していた。当時は現地の人はほぼ通っておらずあまり良い印象も持っていなかったらしい。"

社会文化的フィールド

"ある決まりやルール、法則によって形成されており、その中にいる人々たちの間でそれが理解されている領域のことをいう。

その空間がどういった場所であるかを説明できる状態にある場所であり、その空間内では独自の文化が形成されている。

その空間を構成するメンバーは自身を必要なものと認識しており、ゲシュタルトを形成している。その空間に参加することで、新入りはコアメンバーからフィールドの文化を共有される"

対話のための空間

"現在の都市に対話が起こりうる空間はあるだろうか。

対話とは意味のやりとりであり、創造的なコミュニケーションである。

それにはある程度の落ち着きと問いを客観的に見つめられる状況、そしてそのやりとりを行う集中力が必要だ。

日本人が集中するためには23分必要だと言われている。

現在の飲食店の多くは長時間滞在するのには向いておらず、落ち着ける空間は会話も控えめにしなければならないなど、ちょうど良い空間が不足している。"

最近接領域と選択的注意

"学習論の社会的構成主義で出てくる。

ある目標があるときに、一人では到達できないが、誰かの手助けがあることで達成できるような領域のことを言う。答えを教えるのではなく、答えへの補助線を引くようなもの。

そうすることで学習が加速していく。

自身が気になっていることが目についたり、喧騒の中から気になる言葉を聞き分けたりする選択的注意と呼ばれるものがある。多様な人々が入り混じるカフェでは、本人の選択的注意により、再近接領域を超えていけるのではないかと考えている"

大学の構造を持つコーヒーハウス

"17世紀末あたりのイギリスにはコーヒーハウスと呼ばれる場所があった。

そこでは僅かな入場料(1ペニー)とコーヒー一杯で滞在でき、集まった人々が情報の交換、政治についての議論、研究内容の共有など、日々対話を行う空間として賑わっていた。こうした状況からペニーユニパーシティとも呼ばれた。

大学はもともと学生が集まり(組合・ギルド)、専門知識を持った教師などを呼んで教えてもらう構造だった。

人や情報が集まるこの場から現在の保険の仕組みが生まれもした。"

原動力になる知的好奇心

"人が何かに熱中したり、興味が湧いたりするのには、知的好奇心の力が働いている。この力には2種類あり、いろんなものが気になるといった拡散的好奇心と、それについて詳しく深めたくなる特殊的好奇心に分類される。特殊的好奇心のことを知的好奇心と言う場合もある。

学習においてもこの知的好奇心が重要である、興味がないことを覚えるのは非常に難しい。

人がものを知覚したとき、価値の理解があってから意味の理解があるという。逆に価値が理解できないと、意味がわからない状態になる。"

仮説、クリエイションエコシステム

"ものを生み出すサイクルは使用、分解(抽出)、創造(編集)、流通の4つの流れがあり、それぞれの間に選択が行われている。分解は問いの提起であり、絡まっているものを発見して抽出する行為で、創造はものの新しい組み合わせを探す編集行為である。

この流れの中で私たちはいつの間にか使用、消費することだけで満足するようになってきた。生きるために必要なものも短時間で低価格で効率的に獲得するようになり、作る楽しさを忘れてしまった。目的達成が第一になり、過程が貴重なものになった。"

おすすめ品。 「マグカップ」 飲み物を飲むとき、どれで飲んでも同じだと思っていませんか。 カップって、厚みとか飲み口の形とかで、感じる味わいが変わってくるんです。 ワイングラスなんか典型ですよね。 私は、物によって味が変わるという言い訳を使い、マグカップを増やしています。