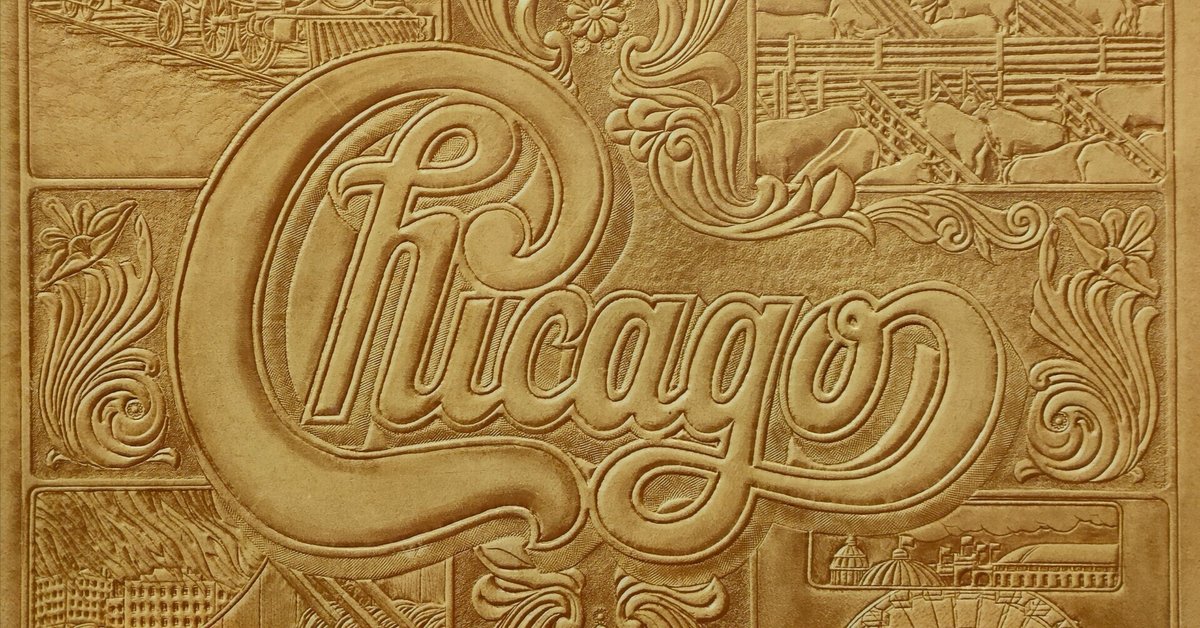

【ChicagoⅦ】(1974) ジャズ・フュージョンに踏み込んだシカゴ最後の2枚組アルバム

ほんのたまにですが、私はロックバーに飲みに行くことがあります。その場に偶然居合わせた客同士の会話も時には愉しかったりします。いつだったかマスターと客でシカゴの話題になり、いつ頃が好きか?なんていう話になったことがありました。

年配の常連客は当然ながら初期だと主張(←頑固 笑)。1stがマストだと言い張ります。

一方、ある女性客はリアルタイムで聴いた80'sバラード「素直になれなくて」が大好きだと話してくれました。他の人は忘れましたが、結局、話は尻切れトンボ。シカゴの話って趣味が合わないとホント噛み合わないなぁと実感しました(笑)

で、私はというとフェイバリットは以前から【ChicagoⅤ】。暑苦しくも甘ったるくもない、言ってみればノンポリでちょっとポップな70年代半ばのシカゴが好きなんです。

今回取り上げるアルバムはシカゴの7枚目、【ChicagoⅦ】です。発売当時は久々の2枚組でリリース。少しずつポップになっていくシカゴが突如ジャズに傾倒したと騒がれた作品です。

この頃のシカゴといえば、セールス面で向かうところ敵なしの絶頂期。順調過ぎると逆に飽き足らなくなるのか、本作は初期段階では全曲をジャズ志向のアルバムとする構想だったそうです。自分達のルーツを確認する為、一度レールを外れたかったとか。所属のコロムビアレコードも自由にやらせたというのだから凄い。

レコーディングはシカゴのプロデューサーであるジェームズ・ウィリアム・ゲルシオが建設したコロラド州のカリブー・ランチ。

ロッキー山脈近くの牧場地帯で、自然豊かな環境で行われた録音でしたが、途中でさすがにジャズばかりでは不評を買うだろうということになり、従来のポップな楽曲も加えた内容へと方向を転換。結果、予想外の2枚組アルバムとなったようです。

1枚目は野心的なインストが中心。でも本格ジャズというよりは、当時のジャズ・フュージョンをリードしたウェザー・リポート、マハヴィシュヌ・オーケストラなどに似た感触があります。

2枚目は従来のシカゴサウンド。ただしブラック・ミュージック、ブラジル音楽など多様な音楽性が混在しており、本作はなかなか冒険的で挑戦的な姿のシカゴが楽しめます。

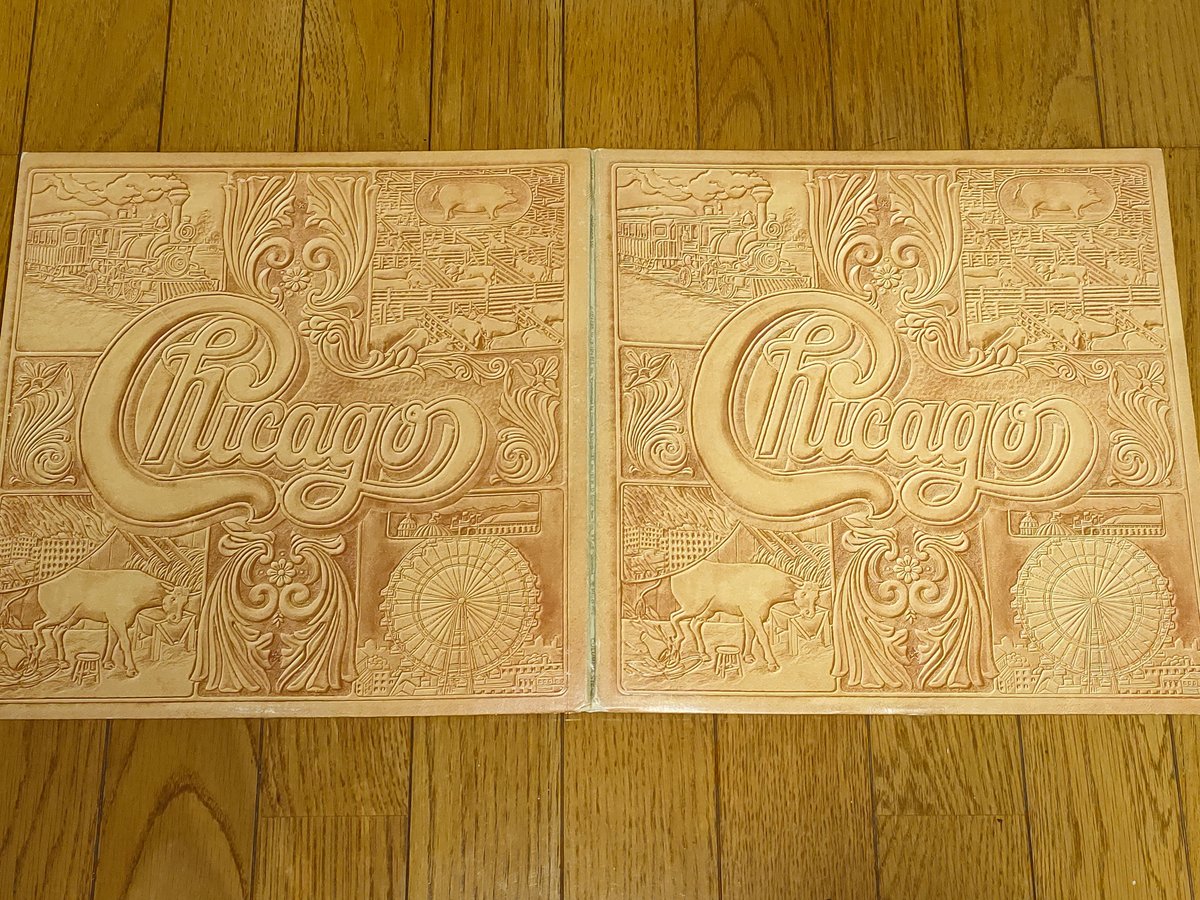

ジャケットは裏表同じ

Side-A

② "Aire"

1枚目は、7曲中インストが5曲と随分と攻めた内容です。このジャズ・フュージョンサイドの本格的な導入部となるのが、こちら6分半のナンバー。

冒頭はシカゴらしいがテーマを演奏しますが、2:17辺りで場面が転換、 ピーター・セテラ(bass)とテリー・キャス(guitar)が前面に出てきて緊迫感がアップ。テリーはフュージョンライクなギターソロで縦横無尽に暴れまくり!緊張と弛緩を繰り返すスリリングな展開です。

Side-B

④ "Happy Man"

冒険的な楽曲が続く1枚目は、このピーター・セテラの歌声でようやく安堵します笑。ボサノバっぽい風情に爽やかなメロディが乗った気持ち良さ。曲も甘すぎず、イイ。

Side-C

② "Mongonucleosis"

ラテンのノリが炸裂するインスト。ダニー・セラフィン(drums)と共にリズムを盛り上げるのが、後に正式メンバーとなるラウヂール・ヂ・オリヴェイラ。ブラジル人で、本作では随所でパーカッシヴな隠し味をまぶしています。ジェイムズ・パンコウ(trombone)もここでは打楽器を担当。これまでのシカゴにない底抜けに陽気なノリが楽しいです〜。

Side-D

① "Wishing You Were Here"

本作の話題となったビーチ・ボーイズとの共演曲。バリトンボイスのテリー・キャスの歌を受けるようにアル・ジャーディン、カール・ウィルソン、デニス・ウィルソンが美麗なコーラスを担当。サビでハイトーンのピーター・セテラが引き継ぐという、見事な歌のバトンタッチです。冬の海が思い浮かびそうな、美しさと儚さが重なる名曲ですね〜。

これが縁だったのか同年、シカゴはビーチ・ボーイズとのジョイントコンサートを敢行。「Beachago(ビーチャゴ)」と呼ばれたツアーは、北米で12ヶ所行われたそう。早く公式に音源を出して欲しいものです。

映像はニューイヤーイヴのTV特番。ビーチ・ボーイズの3人も参加。テリーがベース、ピーターがアコギを弾いてるのも面白い。

② "Call on Me"

作曲に関わってこなかったリー・ロックネイン(trumpet)の処女作。そしてヒット曲。フェイザーを効かせたギターとまろやかなメロディが絶品の一曲。私大好きです。甘い歌声はピーター・セテラ。映像はカリブーランチで撮影されたTV用ライブ。まだ仲良さそう笑。

④ "Skinny Boy"

最後はロバート・ラム(keyboard)の歌を。同年に発表したソロアルバムの表題曲。

これが何ともブラック・ミュージックの感覚に満ちていてビックリ。前作から見受けられた黒人ソウル、ファンクからの影響を更に踏み込んだ歌と演奏です。バックコーラスにはポインター・シスターズ。ん〜、黒いシカゴもカッコいい!

ブラスロックを確立したシカゴが、新しい音楽を貪欲に取り入れていこうとした本作。初期とはまた違った先進的な一面が伺えた充実作です。メンバー全員が曲作りに加わった民主的な作品だったという点でも、この頃が最も充実していたような気がしますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?