ローマの高級仕立て服(Alta moda): ロベルト・カプッチのデザイン思考

1 はじめに

イタリアのファッション研究は、マリセルダ・テッサローロ(Mariselda Tessarolo)によると、大きく分けて、(a)衣服を購入ないし身に付ける人々に関する社会学的な研究と、(b)芸術的側面から、デザイナーをモードの創造者として捉える研究に分かれます。前者(a)は、ファッションの社会心理学的な側面に注意を向け、流行に関する社会学や、都市ないしディスコなど特定の場所に集う若者たちが身に付ける衣服の利用に関する研究であり―これにコデルッピ(V. Codeluppi)によるアパレルの広告メッセージの解読も含めてよいでしょう―、この分野の研究者としては、テッサローロに加えて、ラゴーネ(G.Ragone)・スクィッチャリーノ(N.Squicciarino)・ヴォッリ(U.Volli)・シモン(D.Simon)・クルチョ(A.M.Curicio)・カレファート(P. Calefato)・ボヴォーネ(L.Bovone)などがいます。

後者(b)は、ファッション産業のシステムと製品との定義をめぐる不安定な均衡としてファッション現象を考察し、新たなモードを創造する際、バレリーナの動きを撮影して、踊っている身体の美しさ、運動する身体の美しさを表現するようなことを研究するものです(元々、イタリアでは社会学ではなく美術史の研究者がファッションを研究してきましたので、後者の(b)がイタリアンファッション研究の本流です)。本noteで採り上げるのは、パドヴァ大学の研究グループが行ったイタリアのオートクチュールデザイナーのロベルト・カプッチに関する研究で、後者(b)に属します(本noteは、第31回商品開発・管理学会全国大会[2021年9月]での発表予稿集に基づきます)。

2 スウェーデン標準色彩体系(Natural Color System;NCS)

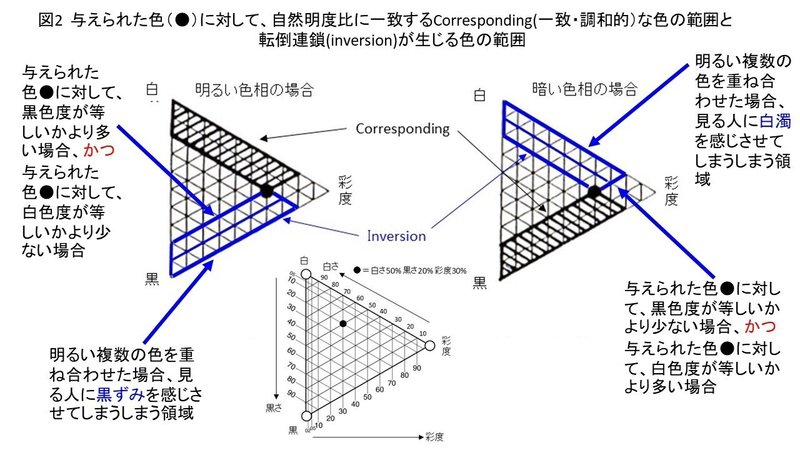

イタリアン・デザインの特徴として、クオリティの高い「モノのかたち(フォルム)」をコンセプトに付与すべく、その時々に応じて即興的に様々なフォルム(かたち)を探求・研究することが第一に挙げられますが、光沢のある凝った塗装(vernitura)および「モノの表面の色」についても見た目のクオリティに寄与するため重要です。色彩デザインを考える際、(日本では馴染みの薄い)スウェーデン標準色彩体系(Natural Color System;NCS)[冒頭の図1]が用いられ、NCSを用いると、複数の異なる色を重ね合わせて同時に提示する際、一定範囲の「黒色度(Blackness)および彩度(Cromaticness)」の領域内に選択した色同士を配置することを通じて、互いに黒ずみ(dirtiness)や白濁(milkness)を生じさせないようにすることができます―この場合をCorresponding(一致・調和的)な色の範囲・選択といいます―。他方、意外性(奇想)などの芸術的効果を狙って、意図的に黒ずみや白濁を生じさせるような複数の色の配置を転倒連鎖(inversion)といいます。以下の図2において、「明るい方の色相で黒ずんで見えず、暗い方の色相で白濁しない自然な明度比をもつ配色は、明るい方の色相では、与えられた色(●)に対して黒色度が等しいかより少ない場合と、白色度が等しいかより多い場合です。暗い方の色相では、与えられた色(●)に対して白色度が等しいかより少ない場合と、黒色度が等しいかより多い場合です。」

3 ロベルト・カプッチの色使いの特徴

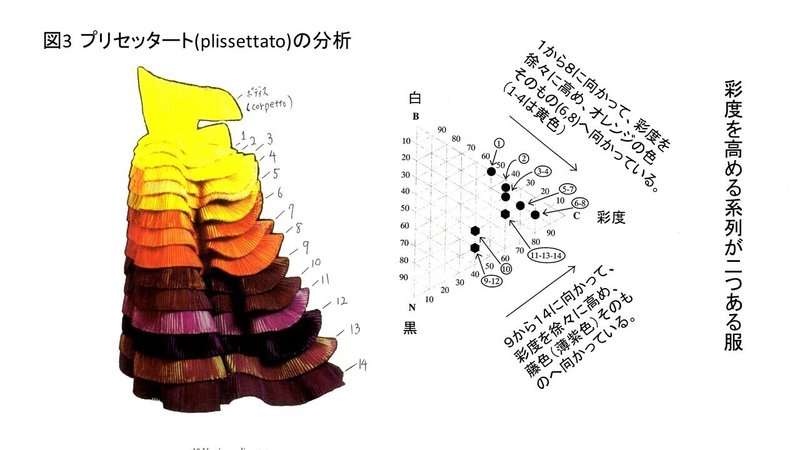

図3は、カプッチがデザインしたプリセッタートと呼ばれるドレスで、彩度を高める系列が二つあることが分かります。

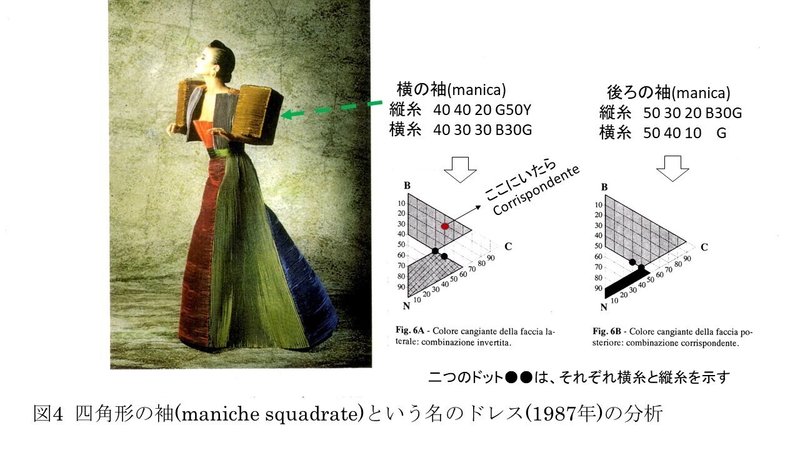

他方、図4は、四角形の袖という名のドレスですが、横の袖では、縦糸と横糸の組み合わせを転倒連鎖が生じるようにすることで、黒ずみを発生させる一方で、後ろの袖では、そういった黒ずみを生じさせず、より一層青色(B30G)が感じられるようにデザインされています。

そして図5のドレスでは、様々な色を使ってはいますが(色は違えど)、白濁度合はどれも10%と低いので、様々な明かりの下で、全体としてあたかも一つの色のように見える効果を生じさせています。

(ベネトンが典型的ですが)ミッソーニ・フェラガモ・カプッチなど色に拘るデザイナーらは、(例えば)袖の色とスカートの色との間で、また縦糸と横糸との間で、黒ずみや白濁の抑制・生成をコントロールしながら、こうした色同士の配置を施していきますが、黒ずみや白濁が生じないようにするということは、一層彩度に重きを置く(彩度が表現する)ということであり、これは、日本古来の美意識である「色熟れ(いろなれ)」―日光や大気にさらされ、人々に使い込まれていく内に、自然に古びてしっとりとした味わいになる―やいぶし銀といった感覚に反するような色使いとも言えます。

4 まとめ

物理学的な色彩理論ではなく、見た目重視の色彩体系であるNCSに則って色の配置を決めるようなイタリア的なデザインの仕方があることが判明しましたが、黒ずみや白濁を生じさせないようなないような彩度に拘った色使いが世界市場では好評を博す一方で、日本古来の美意識である「色熟れ(いろなれ)」の色彩感覚が通用しないなら、日本人は自らの色彩感覚を一旦捨てて、より一層彩度を意識したような、原色を表現するような色彩感覚を身に付けて輸出商品に反映させるべきかもしれません。要するに、日本人の色使いは「くすんだ色使い」であり、色見本の中で淡いパステルカラーが存在し、市場に受容されるのは、ローカルな一つの民族文化の中に限られた話なのかもしれません。事実、「デザイナーのフィリップ・スタルクが日本から持ち帰った色見本がありましたが、対応するパントーネ色がなかったので、取引業者に相談したところ、日本からの見本に見られるパステルカラーを提供してくれた。」と家具ブランドのカルテル(Kartell)の代表であるクラウディオ・ルーティ(Claudio Luti)が証言しています。製品に施される色の種類・色調の範囲が日本とイタリアでどのように違うのか、製品表面の色の種類を識別するNCSカラーリーダーを用いて比較するような研究が今後考えられるでしょう。

流行色という点では、かつて世界の様々な市場での流行色を把握するという観点で研究が行われ(Montefibre equisition project)、それによると、ドイツで黄色が常にマーケットから消えない色であり、他方、イギリスではインテリアに緊張感を孕んだ緑色や紫色―viola o verde elettrico(ドギツイ黄緑色とパープルピンク)―が好まれ、これらの色はイギリス以外のヨーロッパ大陸では全く好まれないということが判明したということです。イスラムでは、緑は聖なる色なので好まれます。もともと、東洋人の眼は、緑色がよく見え(様々な緑を識別でき、魅力的に感じる)、他方、ヨーロッパ人は黄色がよく見え、魅力的な色であると言われますが、ドイツ人がソファーやベッドの繊維部分に黄色を選ぶのは、それが食用になるもの―食べ物(cibo)―の色に由来するということです。つまり、カラシ・西洋キュウリ・ビール・サワークラフト(塩や酢につけたキャベツ漬け)・ソーセージの色を好みます。このように、色彩に関して個々の消費者の好みを把握するのではなく、市場全体で流行している色、トレンドとなっている色(そしてトレンドに左右されない色)をその理由を含めて把握するのがデザイン・マネジメントの手法だと言えるでしょう。

最後に、振り付けを含めてダンスとファッション・デザインとの協業プロジェクトを日本人が実施する際、とんだり、はねたりすることを品のないこととして退けてきた日本人の伝統的な身体感覚を一旦捨て去る必要があるかもしれないことが指摘できます。『日本人の生活空間』という本によると、日本では、平面的な旋回運動である摺り足での「舞い」が基本であって、上下運動的な地面からとびあがる「踊り」は、軽率者・うつけ者であり、ものに「とびつく」のも「高とび」するのも、悪いイメージの表現であったということです。高いところへ上がるのは「アホと煙」に決まっていたのであり、(西洋のように)神の領域である天空へ飛翔するのを美しいとするには、(色彩感覚同様)一旦自らの身体感覚を捨て去る必要があるかもしれません。

なお、アルタモーダ(ローマの高級仕立て服)のメゾンには、カプッチ以外にも、婦人服ならエミーリオ・プッチ[Emilio Pucci]、アントネッリ[Maria Antonelli]、シューベルト[Emilio Federico Schuberth]、ファビアーニ[Alberto Fabiani]、カローザ[Carosa]、ガリッツィーネ[Irene Galitzine]、フォンターナ姉妹[Sorelle Fontana]、ルイジ・マルゾット[Luigi Marzotto]などがおり、紳士服ならカラチェーニ[Caraceni]、ブリオーニ[Brioni]、リトゥリ[Litrico]、ピアッテッリ[Piattelli]、ファーチスFacis(タキシード)、レーボレ[Lebole]などがおり、それらの分析もしていかねばなりません。というのも、様々な顧客層のイメージと結びつきつつ、顧客層の棲み分けを行ってきたこれらのメゾンの縫製の仕方に、ファストファッションと対抗していくイタリアンファッションの未来がかかっているからです。その話はまた今度にしましょう。コロナ禍もあって日本のアパレル産業は息も絶え絶えですが、ライセンスビジネスに走るのではなく、(時間はかかっても)ファッションデザイナーと提携して自前でファッションブランドを育成していく必要があります。

画像出所:冒頭図1:https://www.pinterest.jp/pin/554435404109153249/ より筆者作成、図2:福田邦夫(1996)『色彩調和論』朝倉書店p.103、図3:Da Pos,Osvaldo(1999),“Combinazioni di colori in opera di Capucci,”in Maria Armezzani,Adele Cavedon,Osvaldo Da Pos,Mariselda Tessarolo,Gianni Tibaldi,Mario Zanforlin, Davanti alle opera di Roberto Capucci,Imprimitur,p.30、図4:前掲Da Pos,p.48、図5 前掲Da Pos,p.34

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?