脳構造マクロモデルで読み解く人間行動選択#13 デュフロ&バナジ―(1)“poor economics”を見つめる

「細かいことを見逃さず、行動を選択する理由を理解する」 ―世界各地で貧困問題に対して、実際に施策を行った地域と行っていない地域の比較を行うランダム化対照試行を用いて、きめ細やかに効果を検証する営みを繰り返し積み重ね、効果のある施策の実践を拡げている、2019年のノーベル経済学賞を受賞した開発経済学者のアビジット・バナジ―とエステール・デュフロ。

彼らの研究活動の根幹には、脳構造の振る舞いから導かれる最新の人間の行動選択に対する理解を研究する認知行動科学の成果が大きく寄与している。

今回は、バナジ―とデュフロによる2011年の初の著書『poor economics - A Radical Rethinking of the way to Fight Global poverty』(邦題:貧乏人の経済学 – もういちど貧困問題を根っこから考える)を取り上げる。

バナジ―とデュフロの長年の研究主題である貧困問題をテキストとして、現代の複雑な諸問題を理解し対応していくには、社会環境に応じた人間の行動選択の背景や理由に対する構造的な理解に基づくきめ細やかなアプローチが不可欠で有効あることを確認したい。

第一回は、世界における貧困問題をなぜうまく理解できないのか?について理解し、貧困問題としてまず取り上げられることの多い、飢えの問題を取り上げ、1日1ドル前後で生きていかねばならない、世界の最貧困の人たちの問題は、現在どのようになっているのかについて簡単に概観してみる。

第二回は第一回で俯瞰した状況について、貧困問題が抱えるジレンマの縮図である健康の問題を取り上げて掘り下げていく予定である。

飢えと健康の2つの問題の現状を理解することで、貧困問題に対して、貧困者の支援か自立を促すべきかというマクロな二元論的な政策の是非の議論は、実際の問題の解決につながっていない状況、そして、人間に共通な行動選択の構造が横たわっていることが理解できる。

最貧困に直面している人たちの行動選択は、決して特別なものではない。生活環境による入手可能情報の違いを排除すると、信頼できない環境の中での都度自分自身による情報選択を迫られたときの先送りの心理など、人間の共通の行動選択の構造が大きく影響していることが浮かび上がってくる。

生活環境が人の行動選択に与える影響は、このシリーズの特徴としている、人間の行動を理解する非常にパワフルなツールである、世界で評価されている豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RT(Model Human Processor with RealTime constraints)を適用することで、より理解し易くなるだろう。

なお、本稿では『貧乏人の経済学』は『poor economics』と英語表記とする。その理由は、バナジ―とデュフロは、poor economicsというタイトルに”貧乏な人たちの経済学 economics for poor people”という意味だけでなく、”poorなeconomics”、すなわち、「これまでの経済学はpoor(貧弱)だ」という含意を持たせているように筆者には、感じられるからである。

では、飢えと健康の現在の問題を紐解いていく前に、私たちが貧困の問題を(貧困の問題も)うまく捉えることの出来ない理由を、バナジ―とデュフロが冒頭に取り上げている社会実験の例を紹介することから始めてみたい。

「世界の貧困問題」を理解する?

~人は複雑で大きな問題を的確に捉えることができない~

バナジ―とデュフロが長年その対策に取り組んでいる貧困問題の主人公は、世界の中でも最も貧困な状況に瀕している人たちである。その数は、ユニセフによれば、2020年で7.56憶人を超える。ユニセフの2020年の基準でいえば、1日の生活費が1.25ドル以下という、極めて厳しい環境に置かれている人たちである。

この原稿を目にしている方は、世界における貧困問題は、直接的に自分自身が取り組んでいる問題ではないかもしれない。貧困問題という言葉を意識している人でも、7億を超える人が直面している、世界の貧困の問題を的確に捉えている人は少ないだろう。

貧困問題を理解できない、的確に捉えられない理由は、興味や関心がないことも影響しているだろう。しかし理由はそれだけではない。そもそも、人間は、大きくて複雑な問題を「的確に捉えることが出来ない」のである。

この理由を、バナジ―とデュフロが、第一章の冒頭で紹介している、ペンシルベニア大のD.スモールらによる大学生を対象にした寄付額の比較の社会実験で観てみたい。

実験は2つのケースを比較する。最初のケースはこのようなものだ。ランダムで比較した学生を対象に、まず最初に5ドルを与えたうえで、簡単なアンケートに答えた貰った後、次のようなチラシAとチラシBを持て貰い、寄付をして貰う(これをCASE1とする)。

チラシA

マラウィでの食糧難で、300万人の子供に影響が出ています。ザンビアでは、極度の干ばつでトウモロコシ生産は2000年に比べて42パーセント下がりました。結果としてザンビア人の推定300万人が飢餓に瀕しています。アンゴラ人400万人―全国人口の3分の1―は自分の家を追われました。エチオピアでは1100万人以上が、いますぐ食糧援助を必要としています。

チラシB

ロキアはアフリカのマリにいる7歳の少女で、とても貧しく、極度の飢餓に直面し、ヘタをすると餓死しかねません。あなたがお金をあげれば、彼女の人生はとてもよい方向に変わります。あなたや、他の親切なスポンサーの支援により、セーブ・ザ・チルドレンはロキアの家族や他のコミュニティの人々と力をあわせて彼女に食事をさせ、教育を与え、基本医療と衛生教育を行います。

このCASE1の場合、数字に基づくFACTを並べたチラシAを観た学生の平均寄付額は1.16ドルだったのに対し、何百万人の危機がたった一人の悲惨な少女ロキアに還元されて表現されたチラシBの場合は、平均の寄付額は2.83ドルとなった。

このCASE1と比較するために少しだけ条件を変えた実験を行った。同じように無作為に学生を選び、同じように5ドルを与えるところまでは同じである。この後、人は一般的な情報を提示されたときよりも、同情できる被害者のほうにお金を寄付しやすいのだ、という説明を実施した。説明後に、CASE1と同じチラシA、Bを観てもらって寄付をしてもらい、チラシAとチラシBの見た人で寄付額を比較した(この実験をCASE2とする)。

このCASE2の実験の場合には、チラシAを観た寄付額の平均は、CASE1とほぼ同額の1.26ドルだったのに対し、チラシBを観た学生たちは一般的な人間の行動パターンを説明された後では、たった1.36ドルしか寄付をしなかった。CASE1の場合の半額以下でチラシAの場合と差がほとんどなかったのである。

この2つのCASEを纏めたものが次の図1になる。

チラシAとチラシBによる違い、さらに、同じチラシでも、事前に寄付に関わる傾向の説明を加えた場合では、チラシBの場合には顕著に行動の選択に違いが生じる。

人の行動選択は、与えられる情報によって、このような違いが生まれるものなのである。人間の情報認知の状況の違い、および、認知に基づく行動選択の違いは、人が大きくて複雑な問題を「的確に理解することが出来ない」という状態とその理由を説明する。この点については、この原稿の最後で詳しく考察する。

私たちの認知能力には、このような癖がある、ということを心に留めて、『poor economics』に戻ろう。バナジ―とデュフロは、ペンシルベニア大の実験を次のように説明している。

「この学生たちの反応は、貧困といった問題に直面したとき、多くの人が感じている典型的な気持ちを表しています。とっさの直感は、気前よくしようというものです。特にかわいそうな7歳の女の子に直面したら、鷹揚になります。でも、ペンシルベニア大学の学生たちと同様、ちょっと考えると、実は意味ないよ、と思ってしまいがちです。寄付したところで大海の一滴だし、その大海もダダ漏れ状態なのでしょうから。」(第1章、p.17)

「多くの人が感じる典型的な気持ち」。そうなのだ。貧困問題を的確に捉えて行動できないのは、私たちだけではない。経済開発・支援問題に携わっている経済学の大家たちも例外ではない。

バナジ―とデュフロが『poor economics』で繰り返しとりあげている、支援志向でまず支援が必要だとする『貧困の終焉』の著者ジェフリー・サックスと、自立志向で援助に批判的な『緩慢な援助』の著者ウィリアム・イースタリーも、支援が先か、自立が先かというマクロな対立的議論に囚われていて、現実の問題を捉えきれていない、という点では、同様なのである。

こうした経済学の大家たちもマクロな対立の議論に甘んじている現状を指摘した上で、バナジ―とデュフロは、貧困問題について、原著のサブタイトルにあるように、「私たちはちゃんと理解できていないんだ、他の複雑な問題と同じように。だから、もう一度よく考えよう」と訴えかけるのである。

「でも本書は、さらにもう一度考えてみるよう薦める本です。貧困に対する闘いがあまりに巨大だという気持ちを抑えて、貧困対策という課題を具体的な問題の束としてとらえ、それをきちんと見極めて理解すれば、一つずつ解決していけるのだと考えて欲しいのです。」(第1章、p.17)

バナジ―とデュフロは、『poor ecnomics』の中で、貧困の問題は、事例毎に詳細にまず状況をひとつひとつ理解し、その状況を生み出している人たち(貧困の場合は最貧困にあえぐ人たち)の行動選択の要因となっている構造と原因をひとつひとつ紐解き、ランダム化対照試行という手法を利用して本当に効果があるのかを一つ一つ検証しながら、有効な施策を地道に少しずつ広げていくアプローチを丁寧に説いている。

そして、「最貧困の状況にいる人たちは、あなた/私たちと何が違うのだろうか?」と二人は問いかけてくる。

1日あたりの生活費は恐らく大きく違うだろう。この問いに答えるためには、その生活環境がもたらす違いを解きほぐして、人間の行動選択の構造を理解する必要がある。

そして、行動選択の構造を理解すれば、貧困問題の解決が現代の複雑な社会問題の解決と通じていることも理解できる。バナジ―とデュフロの研究主題は、貧困であるが、他の現代の複雑な問題へのアプローチに通じる。

マクロな対立的な議論は、単なる議論に過ぎず、どちらが優れているかの議論には実質的な意義などなく、実効性と継続性のある実行策を生み出さない。意義のある実行策を生み出すには、対象となる集団、即ち人間についての詳細な行動選択の構造理解が不可欠なのである。

現代の社会的な問題は、貧困問題と同じように、ひとつひとつの問題について、問題の詳細を捉え、その背景の構造を理解していくことが、解決につながっていく。

これが『poor economics』でバナジ―とデュフロが丁寧に事例と説明を尽くして、語り掛けている核心である。認知科学、すなわち、脳構造マクロモデルによる人間の行動選択理解が、彼らのアプローチの基底にあることも感じ取っていただけると思う。

では、まず現在の複雑な貧困の問題の理解への端緒として、貧困の象徴的な問題として取り上げられることの多い、飢えの問題の現在地を見ていこう。

現在の「飢え」の実態1:

飢えについての「貧困の罠」の議論

貧困は、飢えの問題と置き換えられることが多い。国連のミレニアム開発目標でも、「貧困と飢餓を減らす」ことが制度化されている。

こうした「慣習」的な捉え方・考え方に基づき、「行政による貧乏人支援の相当部分の基礎にある発想は、貧しい人々はとにかく食べ物を必要としていて、重要なのはその量だ」(poor economics、第2章, p.39)とされていることが多い、とバナジ―とデュフロはまず指摘する。

つまり、慣習的になってしまっている、標準的な飢えの問題の捉え方に、最初の問題が潜んでいる。

「大規模な援助食糧の配布は、物流的には悪夢です。インドでは、ねずみに食べられてしまう分も含めて、(食糧援助として政府が配布している)小麦の半分以上、米の1/3以上が配送中に「失われて」しまうと言われています。無駄だらけでも政府がこの政策にこだわるのは、飢えと貧困は切り離せないという通念だけが理由ではありません。貧乏な人が十分にたべられないというのは、貧困の罠の根本的原因として始終持ち出されているからなのです」(同、第2章, p.39)

「貧困の罠」とは、貧乏人がいつまでも貧乏な状態から抜け出せない「貧困」に囚われてしまう状況を表す。エステーとデュフロが描いている図を用いて簡単に説明したい。

S字曲線のPの点の右側にいる人たちは、今日の所得よりも将来の所得の方が多くなる。拠って今日、所得を得ることでそれを色々なものに消費や投資することで明日の所得が高くなる。

けれど、このPの点の左側にいる「貧困の罠に囚われている人たち」は、明日の手持ちが増えることが保証されず、どんどん手持ちが減り、やがてNの点で貧困に囚われる、というものだ。

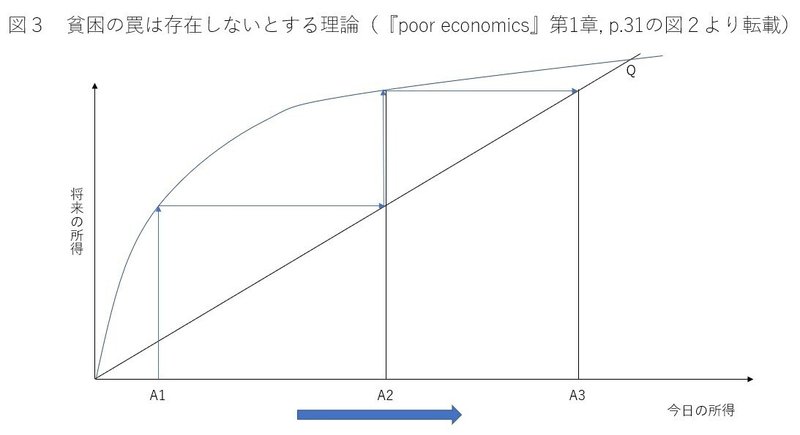

一方で、多くのたいていの経済学者は、貧困の罠など存在しない、と考えているとバナジ―とデュフロはいう。頑張れば、今日の所得より、明日の所得の方が多くなるように出来ている、というのがこの考え方の要諦になる。次の図3を観てもらうと理解し易いだろう。

どちらが、現在の貧困の現実を映し出しているのだろうか。

バナジーとデュフロは、どちらが正しいか?という議論が重要なのではないとする。

「理論から得られる、もっとも重要なメッセージはつまり、理論だけでは不十分、ということです。貧困の罠が実在するかという問題に本気で答えるなら、現実の世界をうまく表しているのが、どっちのグラフなのかを知る必要があります。そしてこの評価は事例ごとにやる必要があります」(第1章、p.32)

「理論だけでは不十分」なのである。現実の世界の飢餓の問題は、ひとつひとつ、事情を詳細に、事例ごとに観ていく必要がある(そもそも、私たちは、複雑で大きな問題は、的確に捉えられない、のだから)。

現在の「飢え」の実態2:

貧しい人たちの食についてのデータと事例

仮に、飢えの問題における貧困の罠が存在した場合、例えば、貧しい人たちは毎日の食糧が十分に食べられないから、充分な栄養を摂れずに、健康状態のよい人なら得ることのできる肉体労働による収入機会が奪われていく、というような事態は考えられる。

しかしながら、実態としては、以下に上げるようなデータや事例が示す通り、現在の貧困における飢餓の問題は、8億人近い最貧困の人たちが今にも飢え死にしそうだ、という状態になっていることを必ずしも意味しない。

まず、インドでの世論調査では、「家族のみんながきちんと1日2食を摂っているか」「毎日十分に食べているか」という質問への回答で、食事を十分に摂れていない人の回答は、1983年には17%だったものが、2004年には2%と劇的に減少してきている。

次に、例えば、貧困に瀕している人たちが日々まさに餓死寸前の状態にあるのなら、もし少しでも収入や臨時所得の機会があれば、貴重な収入増はすべて食費に充てると考えられる。バナジ―とデュフロが取り上げている以下のデータは、この想定とは異なる。

18カ国の貧乏な人々の暮らしに関するデータによれば、地方に住む最貧困層は、全消費額のうち、36%~79%にしか食べ物に使わず、都会に住む最貧困層でも53%~74%だという。残金も他の必需品に使われているわけではなく、例えばインドのウダイプール地方の典型的な貧困家庭では、アルコール、タバコ、祭りへの出費などに使われている支出を完全にやめれば、食費を3割増やせるという。

別の事例では、1983年のインド(インドの世帯の大半が最貧層に属していた時代)のマハラシュトラ州の最貧層でも、出費総額が1パーセント増加しても、食費総額は0.67%しか増加しなかった。この結果は、調査対象の中で最貧層(1日の一人当たりの稼ぎが50セント以下)と貧困の中でも収入の多い層(1日の一人当たりの稼ぎが3ドル程度)を比べても差がない。

更に、この同じ調査では、食費の支出自体も、カロリーや栄養素の摂取を最大化することには使われていない、ことも確認された。とても貧しい人たちは、食費を増やせる機会があれば、カロリー摂取の増加に全額をつぎ込むのではなく、もっとおいしくて高価だけれど、カロリーが高いとは限らないものを買うのである。

これらのデータや事例は何を意味するのだろう。貧乏人の人たちは、少ししか食べていないかもしれないが、必要なだけ食べている、と考えてよいのだろうか。

バナジ―とデュフロは、量としての飢えの問題は今日の世界にも確かに存在するが、世界全体での供給可能量が足りない絶対的な食糧難・食糧不足ではなく、食糧分配の仕組みの問題であると捉えている。

供給量が問題ではないとすれば、現在の貧しい人たちの飢えの問題は一体、どこにあるのだろうか?

現在の「飢え」の実態3:

量ではなく質の問題、なのだが・・・

バナジ―とデュフロは、データと事例から、貧しい人たちにとって何が問題なのか、更に問題の構造を探っていく。

たとえば、ケニアでは、学校で2年間虫下しを与えられた子供は、1年間しか与えられなかった子供に比べて、通学期間も長くなり、青年期には20%多く稼げるという。

このように、幼少期の栄養不良が成人後の社会的な成功に直接影響するという事例は数多くあげられている。アン・ケイスとクリス・パクソンの研究によると、幼少期の栄養状態が重要である、という。

子供の時に栄養状態が良かった成人は、平均すると背も高く頭もいいという。一方で、栄養不良の子供は成人しても身長が低く、学業成績も悪く、比較的小さい子供を生む傾向がある。栄養不良は成人したときの相対的に低い経済状態とも関連がある。

つまり、貧困における飢えの問題は、現時点では、量の問題ではなく、必要で適切な栄養素を、適切なタイミングで取れるようにすることが重要なのである。

こうした事例や研究、分析に基づいて、最近では、妊婦たちへのヨウ素添加塩の配布や微量栄養素の粉末を混ぜた食事を保育園で支給するなど、貧しい人たちが必要な栄養素を必要なときに摂取できるようにする施策が実行され成果を上げている。

ここで注意しておきたいことは、上で例として挙げた最近成果を上げている、貧しい人たちへの栄養対策は、これまでのような希望者にだけ配布するというような形に拘らず、都度の価値判断をあまり意識せずに標準的な行動として選択しやすい形に工夫されている点である。

このような工夫の理由は、貧しい人たちの行動選択の構造を理解していればその必然性をよく理解できる。つまり、先に例を挙げたように、貧しい人たちは臨時収入があったとしても、適切な栄養価を含む栄養摂取の購入を選択する、選択出来るとは限らないのだ。

希望者だけの選択形式や現金配布の形にすると、折角正しい目的を持った対策でも、継続的に選択する人は多くならない、という事態に直面することをちゃんと理解しているからこそ、対策のディテールのデザインが工夫されているのである。

こうしたデザインが工夫される背景となる構造を簡単にみておこう。デュフロとバナジ―は、開発経済学で主流となっているランダム化対象試行に基づく、事例の対照比較について、認知科学の最新の知見を基に詳細な分析を行っている。

その結果、貧乏な人たちが食料を選ぶ際に栄養価や値段ではなく、高いものや美味しいものを求めたり、場合によっては食料以外の嗜好品に支出したりするのは、主に以下のような本人の行動選択の判断に任せているだけでは避けがたい3つの要因があると指摘している。

(1) 栄養価が重要と分かるのは、何十年後

⇒ 拠って、今、必要な栄養を摂るという選択をしづらい

(2) 地域や嗜好性などの慣習による支出(祭りや嗜好品など)

⇒ 拠って、今、必要な栄養を摂るための支出に必要なお金が不足する

(3) 政策主体、政府への信頼感の欠落

⇒ 拠って、政策として栄養価のある食糧を提供されても選択しない

きめ細かい対策を実施し、更に対策の結果を詳細に分析することを積み重ねることで、貧しい人たちの行動選択の背景となっている構造を詳細に理解した上で、現在の貧しい人たちの飢えに対する対策は、デザインされるようになってきているのである。

すなわち、現在の世界の貧困対策の最先端の潮流は、これまでの量を単に力技で配布する無駄の多いやり方から、認知科学の知見をフルに活用し、きめ細やかな適切で必要な対策を貧しい人たちが日々選択判断をしなくても済むような形に丁寧にデザインしたやり方にシフトしてきているのである。

貧困における飢餓についての問題を纏めると、現在の最大の課題は、いまだに量にしか目を向けていない政策が多いことにある。貧困の罠が存在するかどうかの議論も本質的に無意味である。

最貧困の人たちの行動選択原理とそれを生み出す環境を理解することで、質への対策に視点の転換をし、例えば、妊婦と子供たちの栄養摂取に絞った背中を後押しする成功事例を施策として採用して実施拡大するべきだというのがバナジ―とデュフロの主張である。

そして、上記で挙げた(1)、(2)、(3)の要因は、飢えの問題に限らず、様々な貧困にまつわる問題の前に立ちはだかる、適切な行動選択を左右する共通の問題である。この適切な行動選択を左右する要因については、次回の貧困層の健康に関わる問題のところで、更に詳細に考察する。

第1回の、現在の貧困に関わる状況の概観はここまでにして、以下では、今回取り上げたポイントのうち、複雑で大きな現在の貧困の問題を私たちが的確に捉えられない理由、その構造について、脳構造マクロモデルに基づく認知科学のアプローチを適用してもう少し掘り下げて考えてみよう。

脳構造マクロモデルMHP/RTによる読解

序・MHP/RTの概説(復習)

まず簡単に豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RT(Model Human Processor with Real Time constraints)について簡単に復習しておこう。(本シリーズををこれまで読んで来られた方はここを飛ばして次のペンシルベニア大の実験の考察に進んで貰って構わない)

MHP/RTは、1978年のノーベル経済学賞受賞者のH.サイモンが世に出した人の合理性は限定的であるとする「限定合理性」と、行動経済学の祖として知られる、同じくノーベル経済学賞受賞者であるD.カーネマンが提唱した2マインズ(システム1とシステム2、速い思考と遅い思考)を、GOMSの創始者であるA.ニューウェルの人間の動作の時間帯域は階層的であるという発見を核とするModel Human Processor(MHP)を軸にして統合した、脳の振る舞いを説明するモデル理論である。

(MHP/RTの国際的な評価などは本シリーズではこちらに纏めているので、初読の方は参照されたい)

ものすごくおおざっぱにいえば、脳の情報処理プロセスは、自律自動系の速いシステム1と論理思考処理系の遅いシステム2が並列分散処理で、多階層型構造を取っている記憶領域と連動しながら、二重過程/デュアルプロセスの情報処理を行っている。

何回もこのシリーズで掲載している図になるが、MHP/RTの概念図を下に示す。

このMHP/RTモデルを適用することで、脳の振る舞いを理解、説明することができる。脳の振る舞いを説明、理解することができる、ということは、人間の行動選択の構造が理解することが出来るということである。

豊田らはもともと人間の行動を理解するために脳構造マクロモデルの研究を始めたので、モデルを使えば人間の行動が理解できることは妥当な結果である。この妥当性を示すことが本シリーズの目的の一つであるが、以下では、本稿で取り上げたペンシルベニア大の社会実験の結果を読み解いてみよう。

脳構造マクロモデルMHP/RTによる読解

ペンシルベニア大の実験結果についての考察

(1) 直観を導く情動に影響を与えるもの

本項冒頭で紹介したペンシルベニア大の実験結果を表す図1を再掲する。

この実験の要点は、(1)CASE1における、貧困の状況を数字付きで説明したチラシAと、数字は示さず具体的な少女の名前を載せたチラシBを観たそれぞれの被験者の結果(平均寄付額)の差異(これがCASE1)、(2)CASE1と同じチラシA,Bを見せる前に事前に「人は一般的な情報を提示されるより、同情できる被害者の方にお金を寄付しやすい」という説明を受けたCASE2との結果(寄付額)の差異、の2つである。

まず、CASE1のチラシAとチラシBの産む差異から見ていこう。平均寄付額の違いが示す通り、チラシAのような数字に基づくFACTだけを並べられるより、単純なメタファーであっても情動を揺さぶられ、直感(直観)に訴えかけられる方が人間は行動を呼び起こしやすい。

即ち、自分の経験を呼び覚ます「感情」「情動」を喚起されると人間の判断はそちらに傾く。感情は、即時的に起動する。これまでの本シリーズで取り上げた論考でいえば、J.ハイトの「まず直観」を参照されたい。

J.ハイトの稿で説明した内容と同じになるが、豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RTを適用して考えると、「人は自律自動系の作動時間帯域の短い、速いシステム1が主導する判断に誘導されやすくなる」という仕組みを思い出して貰えるとよい。

以下は、(この図もなんども本稿で掲載している図だが)A.ニューウェルの人間の動作の時間帯域が階層的になっていることを示す図である。下の黄緑色のところがシステム1の動作帯域、上の黄色がシステム2の動作帯域になる。

黄色の論理思考系のシステム2は100秒以上の分単位以上の時間が作動に必要なのに対し、システム1の作動時間帯域はマイクロ秒レベルから作動する。圧倒的にシステム1の方が速いのである。

なぜ、数字を並べたチラシAは、システム1、すなわち人の直観に訴えかけないのだろう。これは、数値に基づくFACTデータ単独では情動が呼び覚まされず、情動に紐づく感情の記憶も喚起されないためと考えられる。

つまり、数字の比較や演算などは、作動時間帯域の遅い論理的思考のシステム2の領域に属するものであり、また、数字単独については、通常、感情は記憶に付随しない。

人は、自身の記憶にあるパターンと符合しづらいものについては、記憶を呼び起こしづらい。記憶に紐づく感情が発生しなければ、より想起されづらい。

拠って、事実に基づく数値であったとしても、数値だけでは(そういう訓練を繰り返しやっているのでもなければ)、感情は刺激されず、過去の記憶も想起されづらく、直観的に興味や関心が喚起されにくい。

逆に、チラシBのように単純化したメタファーは、情動が作動しやすい。直観によって曖昧な連想記憶が作動する。パターンマッチがたとえ曖昧なものだったとしても、過去の情動に類似したパターンとしてひっかかれば、対象について、直観が情動を伴って興味関心を向けることが出来る。

つまり、数字による問題の詳細は興味・関心が喚起出来ず、直観では理解も出来ないけれども、象徴的なシンボルにより情動や感情が作動して曖昧でも記憶や経験が想起されれば、人は直観に導かれて、数値だけの場合に比べて多くの金額を寄付するようになる。

即ち、人は、複雑で大きな問題について、数字で並べられただけでは、少なくとも直観的に的確に捉えることが出来ない。数字に基づくデータからだけでは、状況を理解して自分が取るべき選択を喚起できないと言い換えてもよい。

拠って、たとえ貰った5ドルでも、自分の問題として引き寄せて、そのまま寄付するような行動は取りづらい。

このような振舞いは、人間の脳の仕組みがもたらす避けがたい「癖」である。誰もが、直観的に複雑で大きな問題は、的確に捉えられない。けれども、詳細な理解は欠落していても、自分自身の経験から感情がシンクロしやすいメタファーによる曖昧なパターンマッチングの方が、具体的な行動選択を発生させやすいのだ。

脳構造マクロモデルMHP/RTによる読解

ペンシルベニア大の実験結果についての考察(2) 論理的思考による抑制

では、CASE1とCASE2の違いはどのように説明できるだろうか。なぜ、事前に説明を与えられると、平均寄付額が下がる結果が示すように、情動が呼び起こす行動選択の力が弱まってしまうのだろう。

この結果は、人は事前に情報を与えられて、思考をする時間が与えられたからといって、直観に沿った判断を強化するような選択をするとは限らない、ということを示している。

この事象の考察については、J.グリーンの#8の稿、『モラル・トライブス』のトロッコ問題で解説した、情動を司る前頭前野腹内側部(vmpfc)と、認知制御を司る前頭前野背外側部(dlpfc)の話を思い出してもらいたい。#8で触れたように、vmpfcはシステム1、dlpfcはシステム2として置き換えて貰ってよい。

J.グリーンの稿で観たように、vmpfcが司る情動による直観的な判断(システム1の判断)は、思考を促す情報・直観的な判断を抑制するような情報を事前に与えられると、dlpfcが司る認知制御(システム2の論理的思考)によって抑制され、寄付をしても無駄かもしれないという思考が、行動を抑制し、平均寄付額が数値データだけの場合と変らない結果になる。

データによる情報を的確に理解することができないし、情報を与えられたからといって直観を強化する行動をしづらくなることは、#8でも触れた通り、脳の情報処理は、並列分散でデュアルプロセス(二重過程)であることから考えて自然なのである。

論理思考系の作動時間帯域の遅いシステム2が、あとからゆっくり起動し、システム1の速い直観による判断を抑制するメカニズムである。J.ハイトの表現を借りれば、「まず直観、それから戦略的思考」となる。今回の実験結果は、「それから戦略的思考」の部分が必ずしもポジティブな結果をもたらさない例である。

人は必ず合理的な判断をする、とは言えないのだ。人の脳は、デュアルプロセス(二重過程)で情報処理をしており、情報を与えられ時間的余裕がもたらされると、システム2の論理的思考がシステム1の直観を、いい意味でも悪い意味でも抑制し、上書きしてしまう。

ちなみに、システム2は、常にシステム1の結果を上書きしてしまうという訳でもない。J.ハイトの#5の後半で取り上げた「グラウコン主義」の項で観たように、IQの高い人ですら、システム2は、一度行った自分の意思決定を正当化する情報しか集められない、ものすごく片寄った性質も持つのである。

このシステム2の性質を鑑み、CASE2では、情報を事前に与えていることにも注意して貰いたい。チラシA、Bを観た後に情報を与えた場合とは、結果が異なってくることになる。

デュアルプロセスである脳の情報処理は、作動できる時間帯域の制約のもと、自身の経験と記憶に基づき、速いシステム1がまず作動し、後から遅れて遅いシステム2が作動して、確率論的な振る舞いをし、非線形な振る舞いをする。これが脳の振る舞いの本質である。

人間の脳の振る舞いは、その構造から、とても合理的である、とはいえないことが理解いただけたかと思う。経験と学習を積めば、常に合理的な選択ができるようになるというポリティカルコレクトネスは幻想である。

このような脳構造マクロモデルに基づく認知行動科学の知見を踏まえて、バナジ―とデュフロは、J.ハイトやJ.グリーンも提起していた、”Rethink"(もう一度よく考えよう)というキーワードを『poor economics』の副題に付けたのである。しかも、radical(過激に、革命的に)に。

ただ、バナジ―とデュフロの説くradicalさは、行動に過激さを求めない。行動は穏やかでも構わない。ただ、今までの常識に囚われず、目を逸らさず、問題を詳細に見つめ、人々の行動選択の背景構造を理解しよう、と訴えかけている。

人の脳は、合理的ではないし、直観的には的確な情報を捉えられないのだから、問題を詳細に都度見つめる以外に、適切に対処するための選択肢はない、のである。

次回は、バナジ―とデュフロのradicalなメッセージを汲みとって、健康の問題を対象に、貧困の問題の構造を詳細にDeepDiveして掘り下げていく。

(the Photo at the top by @Photohiro1)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?