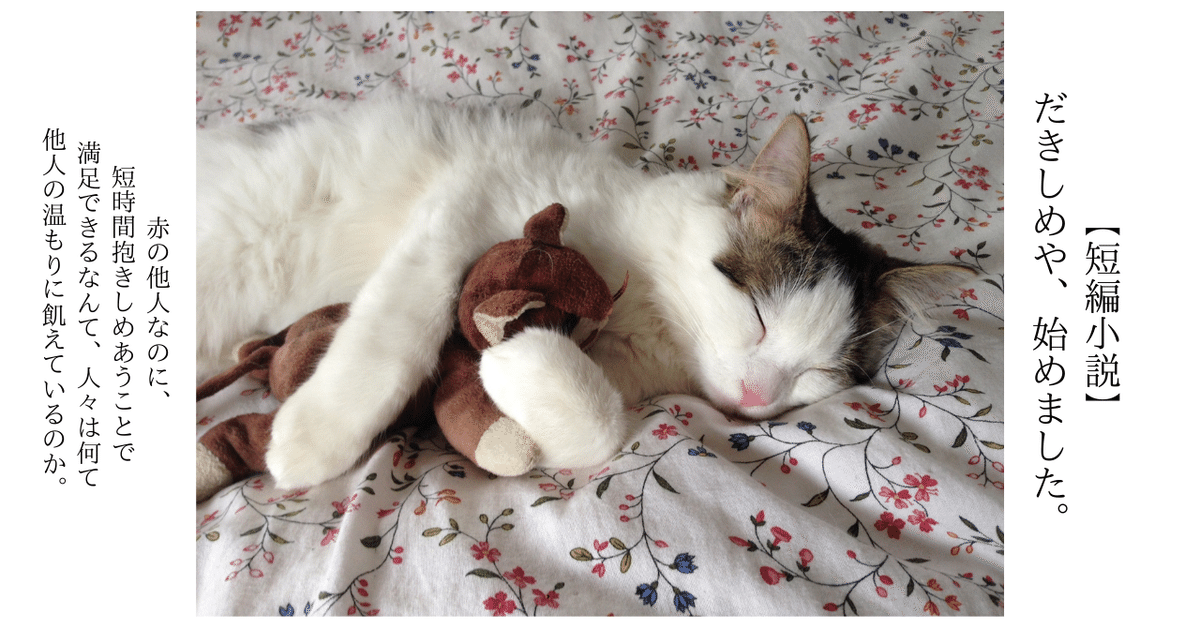

【短編小説】だきしめや、始めました。

うらめしや、じゃないよ。だきしめや。

抱きしめあうと、幸せホルモンが出たり、ストレスが軽減したりするんだって。

一人ハグでも効果はあるらしいけど、私はいくら自分で自分を抱きしめてみても、何も効果は感じなかった。抱き枕とかタオルとかでもいいらしいけど、何となく物足りなさを覚える。

なら、他の人と抱きしめあえばいいじゃないかと思ったけど、私にはそういう相手が思いつかなかった。家族でもいいんだろうけど、私の場合は凄い遠方に住んでるし、頻繁にはお願いできないよね?私みたいな人、世の中には結構いるんじゃないかと思った。

需要があるなら、供給してみよう、と思って、副業みたいな形で、「だきしめや」を始めてみる。料金価格はシンプルに、5分1000円にしてみた。することは5分間、ただギュッとするだけ。

平日の夜1時間と、土日祝日の昼間1時間だけ、営業した。だから、一日に受けられる人数は最大12名。他に予定がある日は休業。

本業は営業職で、日本各地に出張がある。その時は、出張先で開業した。もちろん、本業の会社にも副業の許可は得ている。副業の中身は伝えてないけど。

営業場所は常にSNSで告知した。人通りのある大通りの脇とかで行うのが常だった。人の目があると、客は大胆な行動には出ないし、お金は前払してもらっている。

その内、5分の間で、相手の悩みや話し相手にもなることにした。私はただ聞いて相槌を打つだけなのに、相手はそれだけで満足するのか、満たされたような表情になる。その内、利用客も増えていき、リピーターさんも現れた。

赤の他人なのに、短時間抱きしめあうことで満足できるなんて、人々は何て他人の温もりに飢えているのか。

私の始めた「だきしめや」に便乗する形で、他にも営業する人たちが現れたが、私は別に気にしなかった。価格を上げるつもりもなかったし、営業形態を変えるつもりもなかった。

困ることといえば、副業で稼いだお金を使う時間や機会がないこと。あとは、私が「だきしめや」をすることで、幸せを感じているかというとあまり感じられていないことだった。

客1:南 陽菜(19)の場合

親元を離れ、大学の寮生活をスタートさせて3ヶ月。

一人暮らしや学校生活には慣れてきたが、やはり、一人で過ごすのは寂しい。友達と電話で話したり、SNSや手紙でやり取りはするけど、それでも、側にいてくれるわけでもない。

同じ大学での友達も少ないもののできたが、まだそこまで仲がいいわけでもない。バイトを始めてたり、既に恋人がいたりして、四六時中一緒にいるわけでもない。

部屋に一人でいると、急に寂しさが襲ってきて涙ぐむ。所謂ホームシックというものに私は捕らわれていた。

そんな時に、SNSで「だきしめや」の存在を知った。

1000円払えば、5分間抱きしめてもらえる。ただそれだけ。

相手がどういう人なのか分からないけど、知らない人でかつお金を払って提供してもらうのだから、相手に申し訳なさとか迷惑とかそういうことを考えなくていいというのは魅力的だった。

それに予約はできないから、行って、その人の姿を見て、気が進まなかったら、辞めて帰って来ればいいだけの話だし。

告知によると、次の木曜日に、駅近くの大通り脇で開店するらしい。

取り敢えず行くだけ行ってみようと思い、私は部屋の壁にあるカレンダーの日付に丸を付けた。

当日はくもりだったが、雨が降る心配はなさそうだった。雨になると、「だきしめや」は中止になる。念のため、SNSに中止の告知が上がってないことを確認し、私は開始時刻の少し前に着くように家を出た。

指定の場所に近づくにつれ、私の鼓動は早くなる。どんな人が「だきしめや」をしているのか、不安か緊張かで、私はドキドキしていた。

街路樹の脇を囲うように石のベンチが設置されていて、そこに私よりは一回り上くらいの女性が座っている。彼女が「だきしめや」だった。腕に青いスカーフかリボンのようなものが巻かれている。それが、「だきしめや」を示す看板のようなものだと、私は知っていた。

彼女の前に立つと、「だきしめや」は私を見上げて、軽く首を傾げた。肩上の髪が、彼女の動きに合わせて揺れる。

「お客様ですか?」

「そうです。だきしめや・・ですよね?」

「はい。ご利用ありがとうございます。」

彼女はその場に立ち上がる。私の隣に立つと、背負っていたバッグから、領収書や筆記用具などを取り出した。

「5分1000円になりますが、よろしいですか?」

「はい、もちろん。」

「では、今が18時57分なので、19時から5分間でいいでしょうか?あと、下の名前だけ教えてください。」

「かまいません。名前は陽菜です。」

彼女は領収書の宛名欄に、「ヒナ様」と書き、提供時間と日付、金額を書き込んだ。1000円紙幣と交換で貰った領収書を、しげしげと眺める。綺麗な筆跡だった。

「えっと、制汗スプレーとかしてもいいですか?」

「私はいいですけど、ここでですか?」

「ヒナさんも、抱きしめた時に汗臭いのは嫌でしょう?今日、暑かったので、こまめに対策はしたつもりなんですけど。」

少なくとも、私にはいい匂いしかしてこないけど、本人が気にするならと思って、軽く頷く。

「だきしめや」が準備している最中に、辺りを見回してみるが、皆、家に帰るのに気を取られているのか、意外とこちらに視線を送る人がいない。私以外の「だきしめや」の客もまだ来てはいないらしい。

「夏は、だきしめやの利用が少ないんです。」

彼女が私の様子を見止めて声をかけてきた。

「なぜですか?」

「暑いからでしょうね。私も体温は高い方なので。冬の方が需要があります。」

「・・それは分かる気がします。」

冬の寒い時に、一人で外を歩いていたら、人の温もりが恋しくなるだろうと思う。私は、この冬の自分を思って、深く息を吐いた。

「では、19時になりますので、始めましょう。」

そう言って、彼女は私に向かって両腕を広げた。私が恐る恐る彼女の前に立つと、相手は体を寄せて、両腕を私の背中に回した。

「私の背中に腕を回して、ぎゅっとしてください。」

言われるがままに、相手の体を抱きしめる。女性というと母親くらいとしか抱きしめあったことがないが、その時と同じような柔らかな体の感触と、女性らしい体臭がした。何より、相手が言った通り、体がかなり温かい。

「何か話したいことがあれば、どうぞ。」

「・・私、この春にここに来たばかりで。」

相手の優しい声音にほだされたのか、私は今ホームシックになって、一人でいるのが寂しいことをペラペラと話していた。彼女は適度に相槌を打ってくれる。それと腕の中にあるぬくもりに、じわっと目に涙が浮かぶ。

夏休みになったら、実家に帰ろう。そして、充電してこちらに戻ってくるんだ。

そんなことを考えながら、腕の中の温もりを唯々感じていると、タイマーのようなピーピーといった音が鳴った。彼女は私の背中から手を離す。何となく名残惜しさを感じたのは、私の気のせいか。

「5分経ちました。またのご利用をお待ちしております。」

彼女はそう言って、私に深々とお辞儀をし、微笑みかけた。

客2:俵 総一郎(45)の場合

毎日、毎日、自宅と職場の往復。

休みの日も、家では、主に寝ているか、動画を見るか、ゲームをし、食事は近くの定食屋や弁当屋に頼っている。

以前は結婚したいと、そういう集まりに足を運んだり、マッチングサービスを試したりもしたが、この年齢になると、もう一人でもいいかと思うようになってきた。

今から、恋愛を一から始め、それをはぐぐみ、結婚するという、途方もないプロセスを辿るような、体力も気力も、俺にはもう残っていない。

職場にも俺のような存在はちらほらいる。自分の両親の世代は、45にもなったら、結婚して、子どもの1人や2人出来ていて、彼らも成人まじかになっていてもおかしくなかった。

今は、人それぞれ。結婚してない奴もいるし、恋愛そのものをしたことがない人だっているだろう。離婚した奴だっている。

だから、自分のような人間でも、別に目立たない。職場でも私生活でも。それでも、将来ずっと一人だと考えると、少し気持ちが重くなる。

その日も、昼に何かを食べに行こうかと、スマホを操作していた。自分の目に留まったのが、「だきしめや」の5文字だった。5分1000円で、抱きしめてくれるという。そんな怪しげな商売。

普段ならバカバカしいと、スルーしてしまうところだが、たまたま自宅近くの大通り脇で、しかも、今日の15時から営業するという告知に、完全に心を掴まれてしまった。

相手がどういう人物なのかは、ネット上どれだけ探しても記述がない。SNS全盛期の世の中なのに、利用客が暗黙の規制でも張っているのだろうか?

色々思うところがありながらも、自分は15時に間に合うように、出かける支度を調えるのだった。

まだ梅雨も明けていないというのに、快晴だった。でも、湿度が高く、とても蒸し暑い。できれば、食べ物だけ買って、家に引き返したいような気候だった。でも、今日を逃すと、次はいつ「だきしめや」が近くで営業するか分からない。

半袖ポロシャツ、ハーフパンツのラフな姿で、途中自販機でお茶のペットボトルを購入し、あまり期待せず「だきしめや」が営業している場所へ足を運ぶ。

できれば、女性がいいところだが、実際はどうだろう?気に入らなかったら、最初に考えた通り、何か食べ物だけ買って、家に戻ろうと思っていた。

「だきしめや」を営業すると告知された場所には、木製のベンチがあって、そこには、日傘を差した女性が座っていた。暑いのか頻繁にタオルで汗を拭い、水筒に口を着けている。肩上のショートボブが彼女の動作に合わせて揺れている。

職場にいても、目を引かれない平凡な容姿。なぜ、「だきしめや」などをやっているのか、疑問に思うような、そんな印象の女性だった。

彼女の前に立つと、相手は自分を見上げて、首を傾げた。

「お客様ですか?」

「本当にやっているんですか、その、だきしめやというのを。」

「はい。ご利用ありがとうございます。」

彼女は日傘を閉じると、自分の腕に巻かれた青いスカーフに手を当てながら、「だきしめや」についての説明を始めた。

その説明は淡々としていて、いかにも仕事といった様子で、甘い雰囲気などどこにも漂っていなかった。彼女は本当に仕事として、この「だきしめや」をやっているようだ。

俺は、彼女に1000円を渡し、彼女は、その領収書を俺に手渡した。そして、時間になると、お互い体を寄せ合い、俺たちは抱きしめあう。

「何か話したいことがあれば、どうぞ。」

「・・なぜ、こんなだきしめやなんて、やってるんですか?」

女性の体を抱きしめるなんて、いつぶりだろう。意識しそうになる自分から目を逸らすように質問してみたが、それには戸惑ったように言葉が返ってきた。

「自分の話はあまりしたくありません。総一郎さんのことを話してください。」

「自分のことなんて、それこそつまらないものです。何の変哲もない。」

「でも、だきしめやを利用したいと思ったきっかけがあるのでは?」

「きっかけ・・?」

彼女の言葉を、よくよく思い返してみる。だきしめやの文字に目を止める、その直前に見たもの。長い間テーブルに置かれたままになっている手紙。本当に抱きしめたかった存在は、たぶんその手紙の差出人。

「自分は、ずっと迷っています。あの人と連絡を取るべきかどうかを。」

何もせずに全てのことを諦めるより、何か行動してからでも遅くはないかと思った。だから、思い切って「だきしめや」を利用してみた。心のままに行動する事がどのような結果を生むのか、見てみたかった。そんなことを話した。

「だきしめや」は、適度に相槌を打ちながら、俺の話を聞いてくれた。

「5分経ちました。またのご利用をお待ちしております。」

そう言って、彼女は俺に向かってお辞儀をしてくれたが、再度利用するか、今の自分には分からなかった。

少なくとも、今の自分が抱きしめたい相手は、彼女ではなかったから。

客3:大川 燿(27)の場合

自分が仕事でパートナーを組んでいる、生田 杏璃は、仕事ではこの上なく頼りになる人物だが、普段は何を考えているのか、とらえどころのない人だ。

生田は新規開拓の営業職、自分は技術寄りの営業職ということで、一つの案件を2人で受け持つことが非常に多い。彼女が見つけてきた顧客に合うシステムを、自分が環境構築し、導入をサポートするという形を取っている。

彼女の考えは、自分が思いつかなかったものであることが多いし、技術の知識レベルは、顧客と同様だから、彼女の視点が顧客に説明する上では役立つことも多い。

だが、仕事以外のところ、プライベートなところはまったく知らない。休みの日に何をしているのかとか、彼女の好きなことや趣味とか、そんなところもあまり。食べるのが好きで、出張先では地元の郷土料理を好んで食べたり、仕事に関わるところは、少しは分かるのだが、それ以外は全く分からない。

一番気になっているのは、一緒に出張に出かけた際、彼女は必ずと言っていいほど外出する。自分に、彼女のルームキーを預け、何かあれば連絡くださいと言って。夕食ではない。なぜなら、夕食はその前に自分と一緒に取っているからだ。

夜出かけるのはあまりお勧めしないと言っても、彼女は曖昧に笑って、自分の言葉を受け流す。自分は彼女のことを心配しているだけなのに。

ある日、どうしても気になって、ホテルを出て行く彼女の後をつけた。

いいことじゃないことぐらい、分かってる。でも、やっぱり心配だったと、誰に聞かせることない言い訳を自分にする。

彼女は駅前の大通りまで歩いていくと、大通り脇のベンチに腰を下ろした。腕には青いスカーフが巻かれている。何かの合図?だろうか。

自分は、彼女に気づかれないように距離を取って、その様子を伺った。

しばらくすると、座っている彼女の前に人が立つ。遠くから見る限り、自分とそれほど歳の変わらない男のようだ。生田は、立ち上がって、その男と何か話をしている。しばらくして2人は抱き合った。

「!」

誰だろう。恋人か?

出張に行く度に、恋人と会っていたのだろうか?結構な頻度だが、それに毎回現地で落ち合わせて会うって、それはそれでめんどくさくないか?

生田は、男と抱き合いながら、何か話しているようだ。かなり長い間、その状態を続けていたが、2人は身体を離すと、生田が相手にお辞儀して、男はその場を立ち去る。

・・よく分からない。

恋人なのかと思った割にはあっさり別れてしまった。しかも、別れ際、生田は相手にお辞儀しているし。

彼女に声をかけるべきか躊躇していると、次に彼女の側に別の人物が立ち止まる。次は、年配の女性らしい。年配と言っても、自分達より一回り上くらいに見える。生田は女性とも何か言葉を交わした後、お互いの背中に腕を回し、抱きしめあう。

「一体、何やってんだ?生田は。」

そう呟いてもおかしくないことを彼女はしていた。その後も何人かの人と抱き合うことを繰り返し、ようやく、彼女がその場を離れようとした時には、ここに来てから1時間ほどが経過していた。

ホテルに向かう彼女の後ろから声をかける。生田は振り返って、自分の顔を見止めると、その目を大きく見開いた。仕事以外の表情に乏しい彼女にしては、珍しい表情だった。

「話、聞かせろよ。」

彼女は、口をハクハクと動かした後、観念したように俯いた。

「だきしめや?」

ホテルの客室で、そう問いかけると、生田はこくんと首を縦に振った。

「それが副業?」

「・・5分1000円で、抱きしめあう。抱きしめながら、相手の話し相手になる。それだけ。」

「何で、そんなこと、生田がしてんの?」

彼女は少し考えるように、宙を見つめた。そして、真っ直ぐに自分に向かって視線を戻す。

「ハグの効用って知ってる?」

「・・いや、知らない。でも、CMとかでやってたか?」

「抱きしめあうと、幸せホルモンが出たり、ストレスが軽減する。私は周りに抱きしめあう人がいなかったから、だきしめやを始めた。」

「側にいないからって、仕事にするって・・。」

生田は、この部屋の枕を抱きしめた。それは、俺がこの後使うんだけど、と思ったけど、落ち着くらしいから貸してある。

「だきしめやを利用する人は増えてる。必要とする人が多いんだよ。」

「それで、生田は幸せになったのか?」

彼女は首を傾げる。

「よく分からないけど、前とそんなに変わってないと思う。」

その答えを聞いて、俺は深く息を吐く。

「だったら、だきしめや、やる必要なくない?」

「でも・・。」

何か迷っている様子の彼女の腕を引いて、自分の方に引き寄せた。そのまま、自分の腕の中に抱え込む。

「大川さん。」

「どう?抱きしめられた感想は?」

「・・温かい。」

彼女は自分の胸に頬を摺り寄せた。それに呼応するように、俺は彼女の背に回した腕に力を籠める。

「少しは幸せを感じる?」

「う~ん。そうかも。」

「・・俺は、自分なら好きな人と抱きしめあいたいと思うし、好きな人が不特定多数の人と抱き合ってたら、嬉しくない。」

「そう?」

「だから、抱きしめあうなら俺とだけにしておいて。」

軽く頷く彼女の首元に、俺は顔を埋めた。

「だきしめや」は営業を終了しました。

いつかまた、お会いできるのを楽しみにしております。

終

私の創作物を読んでくださったり、スキやコメントをくだされば嬉しいです。