デイトレ初心者が勝てるようになるためにやるべきこと【2.テクニカル分析を学ぶ】

こんにちは。

この記事を開いていただきありがとうございます。

この記事は、僕がデイトレ初心者を卒業し毎月コンスタントに利益を出せるようになった経験から、現在まだ成果を出せていない人がやるべきことをまとめた【デイトレ初心者卒業シリーズ】を構成する3番目の記事です。

まだシリーズ最初の記事を読んでいない方は、そちらから読んでいただくことをおすすめします。

【デイトレ初心者卒業シリーズの記事一覧(暫定)】

0.デイトレで勝てるようになるためにやるべきこと(ざっくりまとめ)

1.リスク管理を学ぶ

2.テクニカル分析を学ぶ ☜今回はココ

3.トレード手法を学ぶ

4-①.トレード手法の過去検証をしっかりやる(前編)

4-②.トレード手法の過去検証をしっかりやる(中編)

4-③.トレード手法の過去検証をしっかりやる(後編)

5.ファンダメンタルズ(世界経済)の勉強をする ※準備中 m(_ _)m

6.知識やアイデアをアウトプットする ※準備中 m(_ _)m

※今後の執筆状況によりコンテンツが変更になることがあります。

以下、本文です。

それではよろしくお願いいたします!

■テクニカル分析の有効性

トレードにおける分析手法は、大きく分けて「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」の2種類があります。

テクニカル分析は「株価」と「出来高」の2つの情報を用いて、過去の動向から未来の値動きを予測するアプローチです。

短期の時間軸で、近い未来の値動きを予想するうえでは有効な方法と言われています。

僕は、テクニカルとファンダメンタルズのどちらがより大事かと聞かれたら、テクニカルを推します。

理由は3つあります。

①現在の株価は、過去のあらゆるファンダメンタルズの情報を織り込む

②経済情報のみでは最適なエントリーポイントを見つけることが難しい

③歴史(株価形成のパターン)は繰り返される

①については、経済学的には「効率的市場仮説」として説明されており、みなさんも日々体感していることだと思います。

サプライズ的なニュースが流れれば、投資家たちは我先に群がるor叩き売るため、あっという間に株価が最適化されます。

(詳しくは別の記事で解説しようと考えておりますが、すぐに折り込まれないような材料も、ごく一部ですが存在します。)

②については、ファンダメンタルズの情報を頼りにトレードする場合、好材料と悪材料を取りまとめて先々の株価の動きを予想することになりますが、この取り組みを行う上で難しいのは、「どこでエントリーすればいいのか?」という問題です。

株価は様々な材料を折り込んで形成されますが、一方で特段の理由なく上下することも多いです。(ランダムウォーク)

ファンダメンタルズが良くても、たまたま大口の利確が入ったら株価が瞬間的に下げることがあるので、経済情報のみでは最適なエントリーポイントを見つけ出すのは困難なのです。

株価に影響を与えるニュースが発信されたタイミングですかさずエントリーするという方法も考えられますが、これは初心者や兼業投資家には難しいでしょう。

③については、ウォール街で最も成功した投資家のひとりといわれる「ウィリアム・J・オニール」が自身の著書にて以下の通り述べております。

----------------引用----------------

「株式市場は人間の本質や群集心理を日々表すものであり、さらに長年の需要供給の法則も影響している。これらの要因が長期間変わらなかったからこそ、今日のチャートパターンが50年前、あるいは100年前とまったく同じで ある。」

ウィリアム・J・オニール. オニールの成長株発掘法 【第4版】パンローリング社

------------------------------------

意訳になりますが、

「株価形成は人間の心理と需給の法則が深くかかわっており、これは長期にわたり変化しない。だから、株価形成のパターンは繰り返される。」

というのが本質といえます。

個人投資家、ましてや初心者は、様々な経済情報の収集力についてはプロの機関投資家にはとうてい敵わないでしょう。

一方で、個人投資家だろうが機関投資家だろうが、見ているチャートは同じです。

唯一の差は「優位性のあるエントリーポイントを見出すスキル」のみであり、これは勉強や研究といった努力により向上することができます。

よって、初心者投資家のトレード上達に向けた努力という観点では、ファンダメンタルズの情報収集より、テクニカル分析を極めてエントリーポイントのの精度を高める方が報われやすいといえます。

このように、僕は初心者の方こそテクニカル分析にしっかり取り組みスキルを高めることで、トレードで成果を出しやすくなると考えています。

そしてそれは、自分自身で実践したことで確信を持つに至りました。

みなさんもあまり遠回りしすぎずに成果を出すべく、まずはテクニカル分析の勉強の比重を高めることをおすすめします。

※ファンダメンタルズ分析を否定するものではありません。ファンダメンタルズの知識も高めることで、より精度高く株価形成パターンを予測することができます。

■テクニカル分析の役割

テクニカル分析の役割(意義)は大きく分けて2つです。

①環境認識を行う

②エントリーポイント見出す

「環境認識」とは、相場が強いか、弱いか、どっちつかずなのかを推し測ることです。

実際には、テクニカル分析だけでなくファンダメンタルズ分析も動員します。

米の価格で例えると、

------------------------------------

今年は日照不足で不作の懸念。

米価格も上げてきており、直近半年の平均価格を上回った。

このまま供給不足となり米価格がさらに上がりそう。

------------------------------------

というロジックを立てることです。

「今年は日照不足~~~」の部分がファンダメンタルズ分析。

「~~~直近半年の平均価格を上回った。」の部分がテクニカル分析にあたります。

上記でも述べましたが、株価形成時にはファンダメンタルズが折り込まれるため、過去検証にしっかりと取り組みテクニカル分析に熟練すれば、比較的短期間の株価形成を、そこそこの精度で予想することができるようになります。

(僕の経験では、数ヶ月から半年で勝率60%~70%くらいは出せるようになります。)

つまり、テクニカル分析に基づき過去の株価形成のパターンを研究し、確度の高いパターンを見つけることができれば、それがあなたにとって優位性のあるエントリーポイントとなるのです。

なお注意点として、優位性のあるエントリーポイントを見出すためにはチャート過去検証が必須ですが、やみくもにチャートだけ眺めても成果はでません。

検証を行うチャートパターンやインジケーター等のシグナルを決め、過去チャートからそうしたシグナルを探し精査していく、という作業を行う必要があります。

そのためには、テクニカル分析にかかわる各種の知識が大前提となります。

以下、テクニカル分析や過去検証を行うにあたり重要度が高い事柄について、ひとつずつ解説していきます。

■マルチタイムフレーム

テクニカル分析を行う際には、かならず複数の時間足で分析を行ってください。

具体的には、自分のトレードスタイルに合わせて、環境認識を行う足とエントリーを行う足を使い分けてください。

なぜかというと、チャートが描く波動はフラクタル(相似形)構造となる傾向があり、この習性を利用した、

「長い時間足でトレンドを確認 ⇒ 短い時間足でエントリー」

というトレード戦略が有効で効率が良いからです。

これは、短期足でエントリーする手法の方が長期足でのそれよりも早めにエントリーでき、かつロスカットも近くなるのでリスクを抑えられるためです。

【イメージ図】

フラクタル構造とは、ある構造の一部分を拡大すると、全体と似たような構造になっていることです。

長期足では1つの上昇波動に見えていても、短期足で拡大してみると上昇と下降を繰り返している、というイメージです。

【フラクタル構造のイメージ図】

マルチタイムフレームによるトレード戦略は、大きく分けると以下の通り大別されます。

①長期トレンドの調整波動の中で、短期トレンドの転換を狙う

⇨長期足のトレンドフォロー戦略であり王道。

②長期足の調整入り初動を狙う(短期足で十分な値幅が見込まれる場合)

⇨長期足のトレンドに対する逆張り戦略であり上級者向け。

上記の各図は上昇トレンドのケースを表していますが、下降トレンドの場合は図の天地を逆にして考えればOKです。

一般的には、長期足が上昇トレンド中はロング、下降トレンド中はショートの方が勝率が高くなりやすいです。

僕の成績を振り返ってもけっこう当てはまっていると感じます。

初心者の方は、長期足で確認した大勢の流れと同じ方向にトレードすることを心掛けてください。

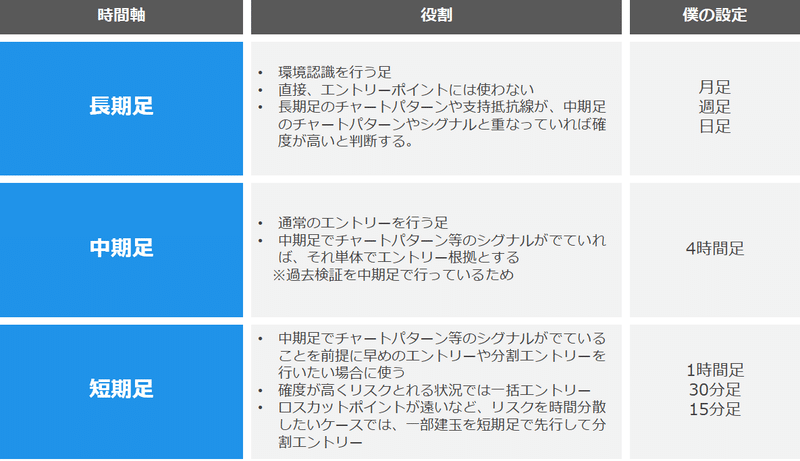

参考までに、僕の時間軸の設定は以下の通りです。

4時間足を通常エントリーの足にしているのは、過去検証の結果、チャートパターンがわりとよくはまり、かつエントリー頻度も週に1~3回程度のちょうどよい回数にできるからです。

また、僕が最近行ったトレードのエントリーポイントの中でも、特に分かりやすいものを紹介します。

エントリー日時:2021/2/5 12:30

エントリー理由:日足の三角保ち合いを4時間足でブレイク

まずは4時間足から。

画像内右寄りの位置で交差している2本の黄色破線が三角保ち合いのラインです。

三角保ち合い上辺より上で4時間足が確定したのでエントリーしました。

後述しますが、自分がエントリーしたポイントをチャートに記録しておくことで、このように過去実績を振り返りやすくなるのでオススメです。

これをやろうとすると、「TradingView」というチャートツールを使う必要があります。

「TradingView」についての詳細は、Webサイトをご覧ください。

話を戻します。

このエントリーポイントを日足で見るとこんなかんじです。

日足のチャートパターンを根拠にする場合は、本来は日足の確定を待つべきですが、確度が高いと判断していたため4時間足でエントリーしました。

ちょっと変形しており、三角保ち合いではないとみる人も多いかと思います。

僕の場合は、以下の理由から三角保ち合いのラインが引けると判断しました。

・上辺のトレンドラインがそれなりの期間意識されていた。

・エントリー直前の日足でも、三角保ち合いの下辺より陽線3本で上げてきたところから、上辺のトレンドラインでいったんはね返されたので、そこに抵抗圧力があると考えた。

なお参考までに、週足と月足の状況も載せておきます。

この時のエントリーは、いずれの足でも上昇トレンド中であったことも、買いエントリーの補強材料でした。

マルチタイムフレームの実践的な使い方を多少イメージができましたでしょうか?

ちなみに、前回記事で解説した「トレーディングの基本動作」はこのマルチタイムフレームの考え方に基づいております。

【トレーディングの基本動作】

①ファンダメンタルズから目先と長期の相場の方向性にあたりをつける

②長期足(月足〜日足)のテクニカル分析で、相場の大勢・方向性を確認する

③ファンダメンタルズと長期のテクニカルを加味して、当日のエントリーの方向を決める

④中・短期足(4時間足以下)でエントリーポイントを探す

■ダウ理論とトレンド判断

デイトレをやるうえで、ダウ理論を知らないのはかなりヤバいです。

これを理解していないと、チャートパターンやインジケーターのことが理解できません。

ダウ理論とは、以下の6つの基本原則から構成される、株価やトレンド形成に関する理論体系です。

【ダウ理論の6つの基本原則】

1.価格(平均株価)は全ての事象を織り込む

2.トレンドは短期・中期・長期の3つに分類される

3.主要なトレンドは3つの段階から形成される

4.価格は相互に確認される必要がある

5.レンドは出来高でも確認される必要がある

6.トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する

特に重要なのは、太字にした1 .2 .6.です。

1.は冒頭で、2.は「マルチタイムフレーム」の欄でそれぞれ解説済みです。

6.については、僕の意訳ですが要するに、

「安易にトレンドに対して逆張りするな!」

というメッセージととらえていただければ良いかと思います。

トレンド判断については、基準はシンプルなのですが、運用は以外とむずかしい部分があったりします。

【トレンド判断の基準】

・高値と安値を切り上げている ⇨ 上昇トレンド

・高値と安値を切り下げている ⇨ 下降トレンド

・上記以外 ⇨ トレンドなし

運用上の難しさは、実際のチャートでは以下のような曖昧さが頻出することから生じます。

・前回高値(安値)と今回高値(安値)の差分がどの程度なら切り上げ(切り下げ)とみなすか?

・何をもって高値(安値)と判断するか?

・どのくらいの大きさや期間、株価が動いたら1つの波動とみなすか?

たとえば、以下の各チャートについて、あなたならどのようなトレンドとみなしますか?

※移動平均線のパラメータは、青:20本、赤:75本、白:200本

※ボリンジャーバンドのパラメータは、20MAの3σ線

僕の場合は、以下のように判断します。

①強い上昇トレンド(買い玉あれば徹底的に引っ張る)

②強い下降トレンド(売り玉あれば徹底的に引っ張る)

③トレンドなし(トレンドレス)orボックス(200MAより上なので弱くはない、上抜けすれば買い、下抜けは200NAが近くて値幅でない可能性あるので様子見)

④トレンドレス(下降トレンドから上昇トレンドへの転換が起こっている可能性)

⑤トレンドレスorボックス(右端で200MAと交差しておりボックス圏をすぐに上抜けなければ弱くなる形、上抜けで買い、下抜けで売り)

実践的なトレンド判断の雰囲気が伝わりましたでしょうか?

トレンド判断を行う際は、自分がどう行動すべきかもセットで考えるようにしてください。

我々は評論家ではなく投機家ですので、判断はすべて行動するために行います。

もちろん、「何もしない」という行動も立派な戦略です。

■チャートパターン

チャートパターンは様々な定義がありますが、ここでは特に僕がおすすめする以下のチャートパターンについて、簡単に解説します。

・三角保ち合い

・ダブルトップ/ボトム

上記のチャートパターンは、両方とも「大口の注文」と「大口・個人の損切り」がぶつかり合う力学により形成されるため、その原理が特に本質的で確度が高いエントリーポイントとなりえるのです。

《三角保ち合い》

多くの買いと売りの注文がぶつかり合い、拮抗している状態です。

トレンド中の時間調整(ヨコヨコ)や、トレンド転換等の場面で出現します。

高値を切り下げ、また安値切り上げながら、エネルギー(注文)をためていき振れ幅が収束していきます。

上辺/下辺(または前回高値/安値)付近に損切り注文が集中するため、均衡が崩れて上下どちらかにブレイクしたら、損切りを巻き込んで大きく動きやすいです。

【三角保ち合いの発生原理のイメージ図】

三角保ち合いブレイクによるエントリーは検証もしやすく、優位性の高いエントリー手法といえます。

当然のことながら、より長い時間足の方が蓄積する注文量が多いので、確度が高くなります。

僕は4時間足や1時間足をメインで使っています。

《ダブルトップ/ボトム》

トレンドの最終局面で、高値/安値を切り上げ、その後トレンド転換するパターンです。

大口投資家が利確を何回かに分けて行い、トレンド終盤で飛び乗ってきた投資家が損切りさせられ、さらにそこへ大口の新規注文(それまでと逆方向)が入ることで、前回トレンドと逆方向に大きく動きます。

【ダブルトップ/ボトムの発生原理のイメージ図】

※上図はダブルボトムですが、ダブルトップの場合は天地を逆にして考えればOKです。

「5.チャートの過去検証に時間をかける ※準備中 m(_ _)m」にて詳しく解説予定ですが、上記のチャートパターンを探すようにしながら過去検証を行うことで、チャートの読み方が非常に上達します。

また、非常にあいまいさのあるチャートの動きから、エントリーポイントを特定する能力も高まるのでオススメです。

■代表的なインジケーター

インジケーターはたくさんの種類がありますが、教科書どおりにいうとしたら、「あくまで環境認識のために使うものであり、エントリーのシグナルとして運用するべきものではない」ということを認識する必要があります。

僕も初心者時代は「75本移動平均線タッチでエントリー」という単純すぎる運用をやっていたのですが、全然勝てませんでした。。

結局、現在ではチャートパターンでのエントリーを主とし、インジケーターによる環境認識を補強材料にする、という運用を行なっており、成果を出しています。

チャートパターンと組み合わせるのにオススメのインジケーターと設定値は以下の通りです。

【チャートパターンとの組み合わせ方の例】

・4時間足の200本移動平均線から大きく乖離した状態で三角保ち合いを形成し、移動平均線方向にブレイクしたら確度が高い。

・200本移動平均線付近でダブルトップ/ボトムを形成し、RSIも買われすぎ/売られすぎ水準だったらトレンド転換の確度が高い。

上記のように、インジケーターやチャートパターンによるシグナルは、単体よりも複数組み合わされている時の方が角度が高い傾向にあります。

理由は単純で、その方が「より多くの人が買いや売りのシグナルとして認識するから」です。

ぜひ、ご自身で過去チャートを使ってエントリーシグナルの検証を行ってください。

【運用上の注意点】

いかがでしたでしょうか?

この記事で解説した方法以外にもテクニカル分析の方法論はたくさん存在するので、ぜひご自身でも調べてみて、どんどん検証してください。

ただし、ここまで解説しておいて申し訳ないのですが、結局トレンドやチャートパターン等の判断に完全な正解というものはありません。

チャートの分析において、曖昧さはどうしたって排除できないのです。

(チャートの動きには、規則性のないノイズもたくさん含まれているため。)

トレンド判断やチャートパターン等の、チャートの動きに対して特定の定義をあてはめようとする取り組みは、あまり厳密にやろうとしすぎるとかえって報われない努力となってしまいます。

テクニカル分析で大切なのは「正解すること」ではなく、

「仮説をたててポジションを取る」

「状況が変化したら仮説も柔軟に変える」

という姿勢です。

そして、確率論的に優位性のある仮説に基づいて、繰り返しポジションを取り続けるのです。

そうした取り組みを中長期で続ければ、トータルのトレード成績は、仮説のそれに収束していくはずです。

そのためにも、チャートパターン等の過去検証をしっかり行い、自分のトレード手法として確立しましょう。

最初は、「う〜ん、上昇トレンドに見える!」くらいの鷹揚な気持ちで判断するのがちょうどよいでしょう。

あまり断定的にものごとを見すぎると、自分の判断に引っ張られて、刻々と変化する相場の状況への対応が鈍くなります。

大切なのは、「チャートの動きのパターン」を大量に見て、検証することです。(過去10年分くらい)

現在見ているチャートを見て、「これ見たことあるな」と既視感を覚えるくらい検証を重ねてください。

過去チャートを検証した回数分だけ、あなたの相場経験は蓄積されていくのです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

もしこの記事を読んで「ためになった」と思っていただけましたら、「♡」ボタンを押していただけると励みになります。

このシリーズをはじめとした各記事は、今後も適宜加筆や修正を行い、内容を増強・改善してまいります。

またTwitter(@Trader_Kengyo)でもリアルタイムの情報などをつぶやいているので、こちらもチェックしてみてください!

投機で勝てるようになるには、①トレード手法の確立 ②チャート過去検証 ③ファンダメンタルズの知識 のそれぞれがとても重要。

— コータロー@兼業投資家 (@Trader_Kengyo) March 21, 2021

過去検証でトレード手法を確立すれば勝率と損益比が改善でき、経済の知識があればさらに精度が高まる。

初心者だった頃の自分が欲しかったと思う情報を日々発信します。

【デイトレ初心者卒業シリーズの公開中記事一覧】

※この記事は、主に日経225先物等をトレードしている投資家向けにトレード技術や経済、政治などを解説する目的で作成されています。実際の取引はご自身の判断と責任により行って下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?