KORYのコーヒー探究記 第3話 コーヒーの美味しさの違いは何によって生まれるか?

おはようございます、コーヒー大好きKORYです。

前回の記事でGOOD COFFEE FARMSでクラウドファンディングを開始したという記事を書きましたが、72時間で目標を達成致しました。現在約400名の方に応援購入頂いておりますが、まだまだ申込をお待ちしておりますのでよろしくお願い致します。

今回のクラウドファンディングでは社会課題解決とともに、自転車脱穀で脱穀した豆がいかに美味しいか、ということもプッシュしていたんですが、そもそも、美味しいコーヒーはどうやって生まれるのか、どんな変数があるのか、について書きたいと思います。

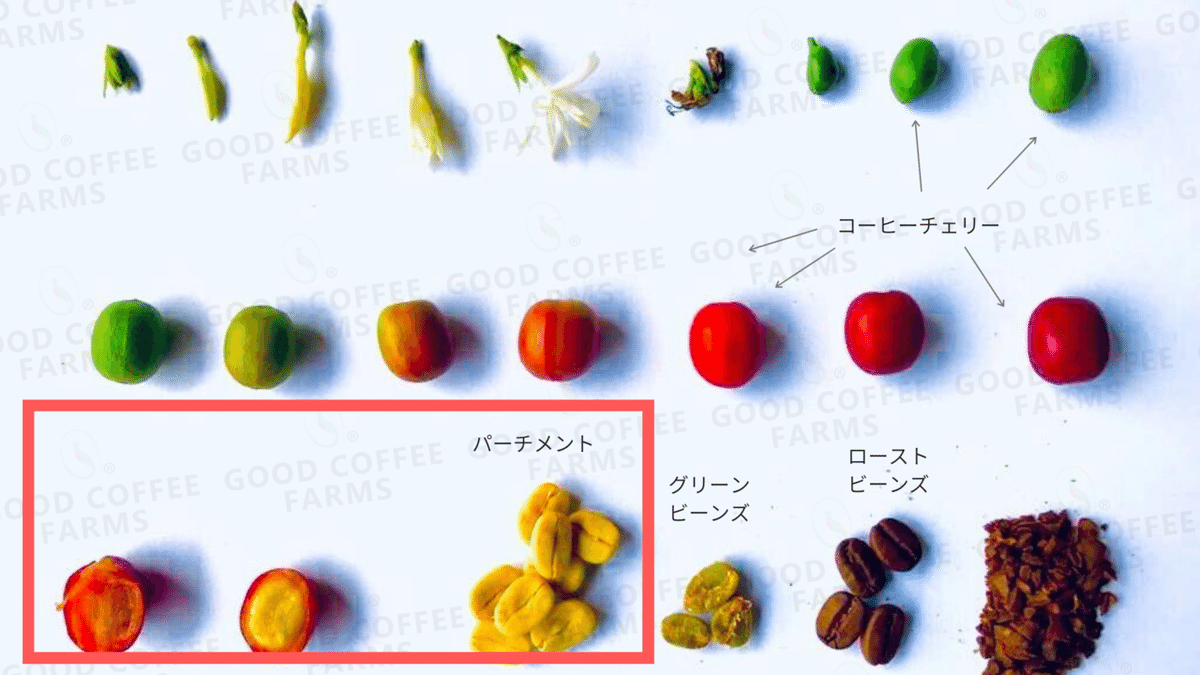

変数グループ1:コーヒーチェリーの実の段階

この段階では通常の野菜や果物と同じで、品種の違いに加えて土・肥料・気温・日照時間・水等の条件が影響します。

農園の標高も影響すると考えられており、標高が上がると天候の移り変わりが激しくなるので、コーヒーの木に良いストレスを与え、風味特性を生むと言われています。

全ての要素が互いに作用し合い、最終的にチェリーの栄養素・風味となります。これらの変数をコントロールしながら良いチェリーを作るのには、ノウハウが必要です。

また収穫時点での熟度はもちろん味に影響しますが、それ以外にも、例えば同じ農園の同じエリアの木であっても、収穫時期がズレると上記変数が変わり、味が変わってきます。

GOOD COFFEE FARMSでは上記のデータを全て管理しており、PDCAを回すことによって美味しい豆が出来るように努力しています。

変数グループ2:コーヒーチェリーからパーチメントにする段階

この段階については前回の記事でも説明していますが、多くの場合は「ウェットミル」という水を使いながらコーヒーの実/皮とパーチメントを分離・脱穀し、その後発酵させるプロセスを経ます。このパーチメントの脱穀・発酵方法によって、豆の風味も大きく変わってきます。酒造りにおける精米度合のようなイメージですね。

GOOD COFFEE FARMSではドライ・バイシクル・パルピング・システムという自転車を改造して脱穀する脱穀機を開発しました。

パーチメントの外側のミューシレージという「ぬめり」の層を残して脱穀することが可能です。それにより、非常にコーヒーチェリーの甘さを保ったパーチメントを精製することが可能になります。

写真:ミューシレージの層をある程度残したハニープロセス製法

変数グループ3:パーチメントの乾燥の段階

このパートメントの乾燥の段階なのですが、こちらもやり方がいくつかあり、①地べたにシートを敷いて天日干しにする、②建物の屋根でシートを敷いて乾燥させる、そして③GOOD COFFEE FARMSのようにビニールハウスで乾燥させる、などの方法があります。

①では土埃やゴミ、虫、獣などが混入しやすく、豆自体も紫外線の影響を受けます。②は①よりはマシですが基本的には同じ問題があります。

GOOD COFFEE FARMSでは③のやり方をとっていて、紫外線対策、温度管理を行っています。

また、乾燥のムラができないように手作業でパーチメントを動かします。

変数グループ4:生豆(グリーンビーンズ)への脱穀・輸出・輸入・保管の段階

パーチメントの薄皮の脱穀

パーチメントから外側の薄皮を脱穀するプロセスがあり、ここはGOOD COFFEE FARMSでは機械のある工場を借りています。借りている、というのはGOOD COFFEE FARMSの人間を工場に派遣して、作業を全てこちらで行っているということです。

というのも、高級な豆を大量に誰かに預けてしまうということは様々なリスクがあります。紛失・混入・取り違い・盗難などが悪意の有無に関わらず存在します。なので、GOOD COFFEE FARMSではここも自分たちで行っています。(トレーサビリティーを保全するためには性悪説で行う必要があります。)

豆の保存

豆の保存方法は大きく3つあります。

①麻袋に直接入れる方法

②ビニール入りの麻袋に入れる方法

③真空パックに入れる方法

生豆(グリーンビーンズ)の水分量をキープし劣化を防ぐためには当然ながら③が優れており、GOOD COFFEE FARMSでは③の真空パックに入れる方法を採択しています。

輸出・輸入

脱穀と同じリスクを防ぐためにパックされた生豆をコンテナに入れる・輸出することに関しても自分たちで行っています。

保管

コーヒーの生豆のクオリティーを損なわないためには、温度管理が定温で適切に行われ、周りに匂いのつく食品が置かれていない倉庫で保管される必要があります。GOOD COFFEE FARMSでは上記条件を満たす倉庫に保管しています。

変数グループ5:生豆を焙煎する段階

生豆については「ポテンシャル」という言い方で評価しますが、あくまで材料です。最終的には焙煎がコーヒー豆の味を決定します。料理における下ごしらえに該当するのかなと思っています。

基本としては煎り具合によって味がかなり変化します。浅煎り〜深煎りで酸味・苦味・コクが変わります。

焙煎機の大きさや方式により、そしてその機械を使うプロ焙煎士の熱の入れ方の腕で味が大きく変わってくるようで、実際、GOOD COFFEE FARMSの豆を仕入れて頂いているロースター(焙煎士)さんの豆はどれも美味しいですが、同じ豆でも明らかな違いが感じられます(※)

この違いは、料理と違って塩や砂糖を入れるわけではなく、メイラード反応(アミノ・カルボニル反応)によって生まれると考えられています。全ての食材は加熱調理によって茶色く・風味を生みます。コーヒーの色も、この反応によって生まれます。コーヒー豆に含まれるアミノ酸・タンパク質・糖分が化学反応を起こし、メラノイジンや香味成分を生成します。

この化学反応のさせ方によって、味の違いが出てくるということのようです。もちろん、料理と同じく、熱の加え過ぎは生豆の「ポテンシャル」を殺すことになります。

※GOOD COFFEE FARMSの豆を使った焙煎士さんの豆のリストも今度作ってみたいと思います。

変数グループ6:焙煎したコーヒー豆を挽く、抽出する段階

ここまでが料理の下ごしらえだとしたら、こちらが最終調理ですね。

豆の挽き方について(豆から粉へ)

豆の挽き方については、挽く器具によって、そして挽き方によって粉の粗さや均一性が変わってきたり、器具によっては器具の匂いが付く/付かないなども味に影響します。(セラミックの刃が好まれるのは金属臭がしない、などの理由だそうです。)

なお、焙煎したてが美味しいかというとそうとも言い切れないようで、実際に焙煎から3日目の豆と1週間後の豆では1週間後の方が個性が出ていると感じる豆もあるようです。

豆の抽出方法について(粉からコーヒーへ)

上記の粉の粒度に加え、お湯の温度・抽出量・抽出時間によって風味が変わってきます。

バリスタ・チャンピオンの方々もYoutubeで動画を公開しており、湯量に対してコーヒー豆の重さをちゃんと測る、抽出時間を守る、などが美味しいコーヒーのコツだそうです。

実際、私は最初スペシャルティコーヒーなのでもったいないと思って色が出なくなるまでお湯を多く入れすぎていたようで、その後正しい淹れ方の動画を見て作ってみると、まったく味が違ってびっくりした経験があります(笑)

とにかく変数が多い、美味しいコーヒーの道のり

今回はざっくりとした変数のみ書きましたが、実際にはそれぞれがもっと細分化された変数がたくさんあります。それだけ深い世界だということが良くわかります。

嗜好品であるコーヒーとしての魅力がスペシャルティコーヒーには詰まっていると思います。

ぜひ一緒に美味しいコーヒーを究めて行きましょう!

GOOD COFFEE FARMSの2020年のスペシャルティコーヒー豆のクラウドファンディング、まだまだ申込をお待ちしております。(現在約400名の方に応援購入頂いております。)よろしくお願い致します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?