それから。。

前より少し広くなったベランダで、

タバコを蒸した。

まだ陽が落ち切っていない街を

ぼんやりと見ながら

夏が近づいていることに気が付いた。

街はまだ俺を余所者だと思っている。

目の前のマンションも

斜め向かいの古いビルも

余所余所しくこちらを向いていた。

俺はスマホを取り出して、

上倉隆一の『独りよがり』を小さく流した。

この時間が、1番好きだ。

2ヶ月前、東京の本社から

田舎の支社へ転勤が決まった。

所謂『出向』というやつだ。

「どうも向こうの支社が人手不足でね、

藤野君なら環境が変わっても

大丈夫だと思ってのお願いなんだ」

「戻って来た時、

それなりの役に就かせるからさ」

上司が頼んできた時、

俺は頭を抱えて「マジっすかー?」

と悩むフリをした。

それから

「ま、良いっすよ。

どうせ独り身なんで、どこへでも」

と、笑いながら答えた。

周りの空気が柔らかくなったことが分かった。

妻子のいる先輩社員たちは

白羽の矢が立たぬようずっと背中を

埋めていたし、

その証に送別会は盛大に行われた。

「藤野君って、本当に彼女いないの?」

薄ら見たことある向かいの女性社員が口にする。

「藤野なら、どこでも

上手くやっていけるんだろうなあ」

同期が肩を組みながら絡んでくる。

実際、出向先の会社は

想像以上に人手が少なかったが、

早速俺は爽やかな社員がやって来たと

噂になっている。

「君、相当モテるでしょー」

「良い人が来てくれたわ」

俺は笑いながら

「よく言われるんっすよ」

と答える。

そうすると空気が丸くなるのだ。

だから、ベランダでタバコを吸いながら

上倉隆一の曲を聞くのは、

家に帰ってすぐスーツを

脱ぎ捨てるのと同じである。

俺が本当に好きな曲を会社で話したもんなら

「え、本当? ギャップ狙ってんの?」

と言われるに決まっている。

青春や恋愛を歌った曲が嫌いだ。

もっと渋くて、社会の嫌な部分を言葉にした

そういう曲を聞く時が1番「生」を感じる。

前住んでいたアパートのベランダは

隣と近かったのでイヤホンをしていたが、

田舎になった分少しだけ良いマンションを

借りられた。

イヤホンで聴くより、

開放感があって気持ちが良い。

「あ、あのー…」

聞き覚えのない高い声に

一気に現実へ引き戻された。

声は上の方から落ちて来た。

「あ、うるさかったっすか?

すみません」

慌ててポケットに手を入れると

今度は食い気味に声が聞こえた。

「いや、そうじゃなくて」

人の思考回路に対しての

反射神経には自信がある。

俺は慌ててタバコを消した。

「すみません、気になりますよね煙」

「違うんです。

私も好きなんです、上倉隆一。

あ、勿論他のジャンルも聞くんですけど

上倉隆一も好きで」

「え?」

俺は上を見上げた。

マンションの分厚さでは、

上の階の住民の顔は全く見えない。

上から降ってくる声も

少しばかり張って聞こえた。

「すみません、

同じ趣味の人滅多にいないので、

嬉しくてつい話しかけちゃいました」

ちょっと待っててください

彼女はその合図と共に

部屋の中に入っていくのが分かった。

珍しく反射神経が鈍った。

俺が規定ギリギリの茶髪なこととか

普段お調子者ぶってるところとか

見透かされるのが怖かった。

頭をグルグル巡らせて、

先ほどの1トーン下げた声を

貫くことにした。

再びベランダに戻ってくる音が

微かにカラカラと聞こえた。

今度は声ではなく、

白い物体がゆっくりと落ちて来た。

見覚えがある。

紙コップだった。

え?と小さく声に出した。

戸惑いながら、

繋がっている糸に触れると、

僅かに振動しているのが分かった。

俺は紙コップを耳に寄せた。

「思ったよりギリギリでした。

背伸びしてます、私」

俺はどうしようもなくおかしくなって

彼女には届かないよう鼻で笑った。

それからできるだけ身を乗り出して

「これでどう?」

と聞いてみた。

再びコップを耳に近づける。

「バッチリです」

少しこもった声が、

耳元に届いた。

彼女の声は、

可愛い、というより可愛らしかった。

俺より幾つか若いような気もする。

とても渋いおじさんの曲を

聞いているような印象は見受けられなかったが、

話を聞くに他のジャンルも

幅広く聞くらしい。

音楽そのものが、

純粋に好きな女の子だった。

彼女は名前を『モモノキ』と名乗った。

3秒間が開くと、

今度は俺が話す番になる。

「変わった名前だね」

彼女の番になる。

「よく言われます」

ふふっという声が一緒に流れて来た。

それから、生活のルーティーンに

『糸電話の時間』という

奇妙なイベントが加わった。

他は何も変わらない。

朝。

エレベーターで他の住民と遭遇した際も

慌てず爽やかな声で

「おはようございます」と言う。

出社。

「朝から元気だねー」と言われると

「俺はいつでも元気っすよ!」

と言う。

パートのおばちゃんには

「藤野君がいると会社が華やぐわー」

と言われる。

お礼を言うと、

チョコレートや飴が貰える。

あとはなるべく卒なく仕事を

こなし、飲み会の無い日は早く帰る。

タイムカードを切った時の

解放感は結構好きだ。

帰路に着くと、

マンションの下で

作業服を着た男性が女性に話しかけていた。

「困るんです。うちのルールもありますし。

何度も苦情が出てますし」

「すみません」

俺は歩みを遅め、

何気なく会話に耳を澄ました。

声が似ている気がした。

「とにかく水野さん、

早めに答えを出してくださいね」

俺は安堵と複雑な心情が

入り混じった溜息を吐いて、

オートロックの鍵を開けた。

それから時々、

ベランダでタバコを蒸してると

糸電話が降りて来た。

雨の日だったり、

時間がずれたりした時は

彼女はあまり出て来ない。

そんなアナログな連絡方法で、

潜在的には一喜一憂している自分を

認めざるを得なかった。

そんな伝達ツールである糸電話を

彼女は何度か作り直しているようで、

糸の色は度々変わった。

最初は白で、

それから黒。

今度は紺色になっていた。

「お金使いたく無いから、

出来るものは自分で作っちゃうんです」

彼女は言っていた。

彼女は、タバコの煙を合図にやって来る。

それから、

今日流してる曲は好きとかあんまりだとか、

そう言う感想を話し合ってお互いが部屋に戻る。

お互い名前以外知らないまま、

もう何ヶ月も経っていた。

暫く連絡が無いと、

何をするでも無いが

少し不安になる。

それでも彼女は大抵

1週間以内にはまたベランダの窓を

カラカラと開けて、

俺がタバコの火を揚げる代わりに

糸電話を降ろしてくれる。

だから、こんなにも連絡が無いのは

初めてだった。

そうなって初めて、

彼女にとって俺は何者だったのかを考えた。

友人だったのだろうか。

はたまた、それ以下だったのか。

俺のことを、少しは好きだったのか。

それとも本当に音楽の話をする仲間だったのか。

会ってみたい気もする。

もしインターホンを鳴らしたら、

彼女は扉を開けるだろうか。

もう街並みはすっかり

俺の体に馴染みきっていた。

日が暮れるのが早くなった。

帰宅する頃には空は既に薄青くなっている。

俺はマンションのエレベーターを待って、

数字を押した。

規則的に並んだ数字の、6が光る。

自宅の1つ上の階だった。

同じ造りなのに、

階が違うだけで空気が全く違った。

右側に進めばすぐ、

彼女の部屋だった。

彼女の部屋は俺の部屋の真上。

場所はすぐに分かった。

俺は営業のスイッチに心を切り替えた。

彼女に会ったら、とりあえず明るく

「どうも!」と言えばいい。

それから名前を名乗って、

スマホで連絡先を交換して、

俺たちはちゃんと友達になろう。

人差し指を伸ばして、

インターホンを鳴らした。

小さな覗き窓から顔が見えやすいように、

立つ位置にも注意して暫く待った。

彼女は出てこなかった。

彼女はきっと、旅行に行ったのだ。

実家に帰っているのかもしれない。

俺は階段で1つ分降りて、

いつものようにスーツを脱いで

それからだらしないTシャツで

ベランダに出た。

窓を開けた瞬間に、

もう何度も見た風景の違和感に気が付いた。

ベランダに、

糸電話が下がっていた。

糸の色は、黄色だった。

心臓がバクバクしているが、

取り乱すことなく紙コップを手に取ると

習字の手本のような綺麗な字で

コップに伝言が残されていた。

『私、今日引っ越すことになりました。

本当は前から決まってました。

また会えると思ったので

黙っていました。

ごめんなさい。

それから。。』

文字は、ここで終わっていた。

ひっくり返しても中まで覗いても

何も書いていなかった。

俺はタバコに火をつけた。

曲は何もかけずに、

静かにタバコを蒸した。

真向かいのマンションは

だんだん明かりが灯っていくのが分かった。

そんなことはお構いなしに

タバコを蒸し続けた。

2度と会えないことなど分かっていた。

それでも期待してしまっている自分にも

嫌気が差した。

冬を越した頃、

上司から辞令が降りて来た。

「本社で新しいチームを発足するらしい。

リーダーになって欲しいとのことだ」

心細そうに提案して来る辺り、

上司との信頼関係は

上手く築けたようだった。

俺は一度頭を抱えて「マジっすかぁ」と言った。

それから笑顔で

「良いっすよ、

独り身ですしどこへでも」と答えた。

ガヤガヤとした繁華街に繋がる駅で、

俺を囲って2人の男がついて来る。

「藤野さん、今日こそ飲みに行きましょうよ!」

「お前らそれでも既婚者か!

俺と飲めるのは独り身限定だ」

馴染みのある場所、東京。

再びベランダの壁は薄くなり

前みたいに音楽は聞けない。

前の東京と変わったことは、

藤野『さん』と言う人が

増えたくらいだった。

人通りの多い駅には

アーティストになりたい人が

路上で曲を歌っている。

そして皆大体同じことを言う。

恋して世界が変わったとか、

夢に向かって頑張ってる途中なんだ、とか。

一定の間を開けて歌っている歌手を

横切りながら歩く。

その曲と曲の間で、

突然言葉が飛び込んできた。

「私、小さい頃から

ずっと歌手になりたかったんです。

でもそれを誰にも言えなくて、

たった1人、この人にならと思って

綴った文章にも、

結局文字数がいっぱいになって

言えませんでした。

でもなんとなく、

また会える気がして

直接話さず上京して来ました。

今度会ったら、

その人に伝えたい言葉があります。

「もう一度会えて良かった」と」

聞き覚えのある声とエピソードに

無意識に立ち止まっていた。

アレ?フジノサン?

遠くで声が聞こえる。

最早、

俺の耳には彼女の声しか入っていなかった。

『モモノキ ウミカ』

カラー色ペンで画用紙に大きく書いて、

それを足元に立てていた。

前奏のベースが

既に客の心を鷲掴みにしているようだ。

少しずつ近づく若い男女に混じって

足が同じ方向に向く。

彼女が息を吸った瞬間

糸電話の振動を思い出した。

『運命の赤い糸なんて

ずっと信じていなかったわ

貴方と結ぶ糸電話

白黒紺黄

わざと赤色を外したの

恋だなんてありきたりじゃない

特別な関係になりたくて

貴方は気付いていましたか?

私が猫を飼っていたこと

貴方は気付いていましたか?

私がお別れを伝えたら

2度と声を聞かせてくれないと

勇気が出ずに喉が震えた

私はずっと耳から離さず

貴方の返事を待ってます

顔も知らない貴方にだけど

せーので一緒に言って欲しい

もう一度会えて良かった、と。』

彼女が息を整える音が、

マイクを伝って聞こえてきた。

周りの拍手がパラパラと聞こえる。

俺は彼女に近付いて、

500円のCDを指差した。

「これください」

彼女は「ありがとうございます!」と

嬉しそうに笑った。

CDを白くて小さな袋に入れて

いそいそと準備をしている。

俺は財布から500円玉を探しながら、

顔も見ることが出来ず呟いた。

「名前が違うのも、本当は気付いてた」

彼女の家にインターホンを押しに行った時、

まだ彼女のドアには『水野』と言う

名前が掛かったままだった。

彼女は、俺の顔を見つめて、

目を丸くしていた。

「あの…思ったよりおじさんですね」

彼女はふふっと笑った。

初めて良いと思った。

泥に塗れていない純粋な曲。

眩しくて見られない、

まだ無垢でキラキラした彼女の顔。

俺はいつもの営業スマイルのやり方を忘れて

ただ純粋に笑ってしまった。

俺と彼女は同時に口を開いた。

それから。。

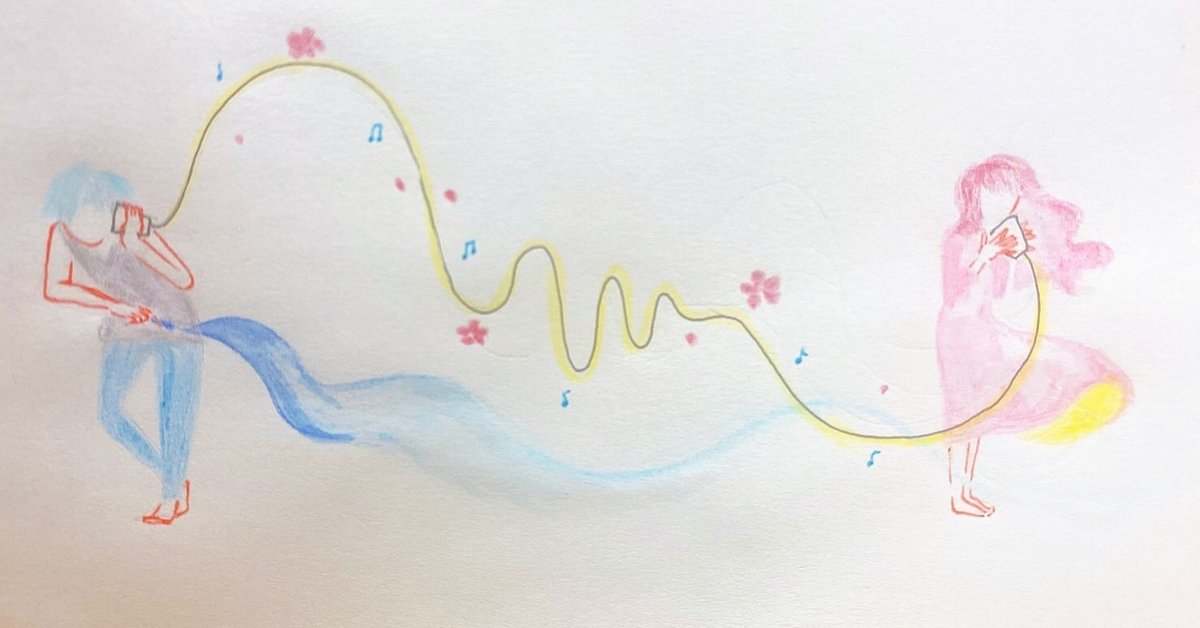

挿絵提供:みゃーむょん

https://instagram.com/wimwim_1616?igshid=1lhkw991jtq8n

よろしければサポートをお願い致します!頂いたサポートに関しましては活動を続ける為の熱意と向上心に使わせて頂きます!