瞑想と「タマス」、太陽と月の気道

瞑想には「 タマス 」の要素があると表現できるかもしれません。

インド、ヨガの思想・哲学、アーユルヴェーダ で説かれている3グナ、サトヴァ、ラジャス、タマスの内の1つです。

タマスは暗性、鈍性、翳質(えいしつ 翳=覆い隠す)などと説明されます。また休息、睡眠を意味するともされます。

note.com内検索でも他のクリエイターさんによる分かりやすい説明が多く見つかります。

タマシックな影響と瞑想のリスク

歩く瞑想があったり、ダンスを取り入れたような瞑想を提唱する人もいますが、この瞑想する人noteで取り上げているのは、一般的によくイメージされる座っての瞑想です。

このような瞑想では身体を静止して心を静めリラックスするために、タマスの性質があるとするのは自然なことなのかもしれません。

瞑想のリスク(副作用)というのは、このタマシックな影響という観点からも指摘されるものだと考えています。

関連note:【注意喚起】瞑想の危険性について

瞑想は、歩いたり走ったりなどと比べて、随分と筋肉の活動が抑えられ身体的には活動的でない状態です。

また神経や精神の活動からみても同様のところがあると思われます。

日常の他の活動と比べると弛緩の状態とも言えます。

このような点で、瞑想はタマスの側面もあると言えます。

そしてタマシックな影響が大きく作用した場合には、瞑想の副作用が生じると考えられます。

つまり弛緩に偏り、心身の健康的なバランスが崩れる可能性が考えられます。

タマシックな影響による副作用には、たとえばなんとなく気分が晴れない、意欲の低下、自律神経の不調、、、などがあると思われます。

『瞑想の書』他で「瞑想疲労」というものに触れましたが、これにもタマスの影響が関わると考えています。

短時間の瞑想なら良い

大部分の人にとっては、タマシックな影響が大きく作用して副作用まで生じるような事態になるのは長時間の瞑想をした場合に、ほぼ限られるだろうと考えています。

上で紹介した 関連noteの「【注意喚起】瞑想の危険性について」の記事でも述べましたが、「短時間の瞑想でも心身の健康効果があるので、特別な意図がある場合以外は長時間の瞑想は避けましょう」と瞑想する人noteでは提案しています。

短時間の瞑想の場合には、そのタマスの性質はポジティブに作用するだろうと考えています。

つまり、ストレスの多い忙しい日常における心身の休息とリフレッシュとして作用すると思われます。

よりマニアックな段階

瞑想は「日常の他の活動と比べると弛緩の状態」と述べましたが、しかし、実のところは弛緩ばかりではなくて活性という要素もあります。

これは瞑想に慣れてくると体感的にもハッキリと理解できると思います。

瞑想する人noteでは、「瞑想態」と呼ぶものに関係してます。

そして体感的に十分に理解できた段階は、よりマニアックな実践 ―― 瞑想する人noteでは密教、内なる意識の探究 ―― への入り口だと言えます。

この段階では何か意図があるのならば、より長めの瞑想を習慣にすることを選択するのが能力的に可能になります。

ただこの場合には、「【注意喚起】瞑想の危険性について」にあるように、精神性にも取り組むように強くすすめます。

・自分自身の意志と精神を霊性に向けてしっかりと保つ(信念、信仰)

・精神的な教訓、修養の実践による心の浄化

【注意喚起】瞑想の危険性について

他には健康的な生活習慣を心がけた方が良いとされます。

もし可能ならば朝型の生活。夜遅く深夜に長めの瞑想をするよりも、その分早朝に早く起床しての瞑想の方が良いと思われます。

(私自身は夜遅くに瞑想することが多いのですが、。)

しかし瞑想にかなり熟練した場合は分かりませんが、たとえそれなりに慣れたとしても、タマスのネガティブなリスクはあると思われます。

太陽と月の気道

ヨガ、ハタ・ヨーガ、プラーナヤーマなどをしている人なら「太陽の気道」「月の気道」というのは聞いたことがあると思います。

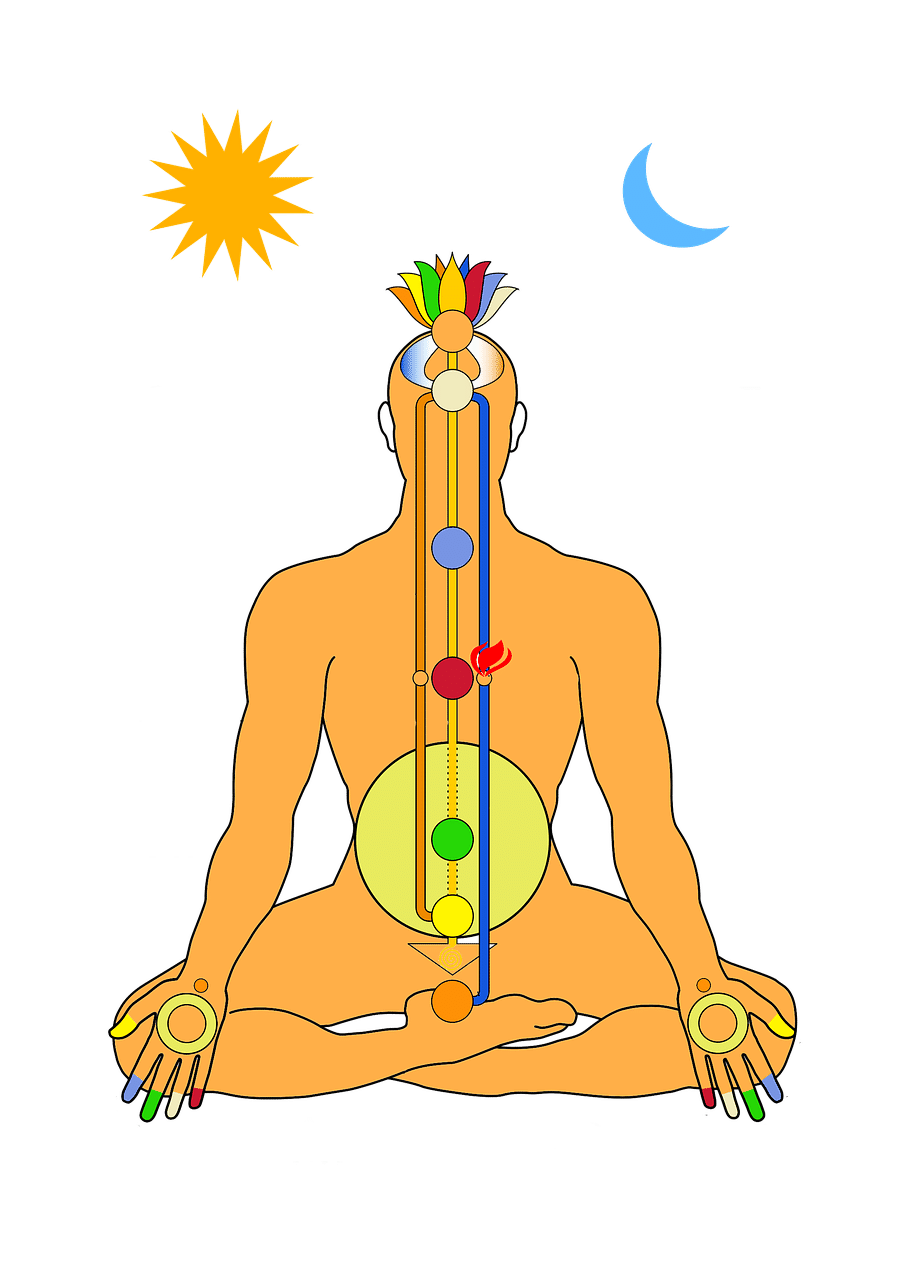

ヨガなどの神秘的な身体観において、脊髄付近にあるとされる中央気道(ヨガ:スシュムナー チベット密教:アヴァドゥーティ、ウマ)の左右にあるとされます。

イダ、ピンガラとか、チベット密教ではロマ、キャンマ、ララナー、ラサナーと呼ばれてます。

引用文献: ツルティム・ケサン 正木晃 (共著)『増補 チベット密教』筑摩書房 2008 p.142

“......ゲルク派による最も簡単な究竟次第の定義は「風(ルン)を、鼻孔に通ずる左右の脈管(左=ララナー=キャンマ・右=ラサナー=ロマ)から、性器から頭頂まで脊椎の内側に沿って身体の中央を貫く中央脈管(アヴァドゥーティ=ウマ)に、観想の力によって導き入れ、とどめ、溶融させて、成仏を可能にする状態を創出すること」である。”

あくまでイメージです↓↓

関連note:チャクラについて

クンダリニー ( クンダリーニ )を扱うようなヨーガやチベット密教では、「太陽と月の気道に死が訪れる」とか「太陽と月の気道の合一」によって「固く閉じられている中央気道の入り口の結び目が解かれて、両気道の生命エネルギーが中央気道に流入する」といったような説明があります。

神秘的、象徴的な説明であり、具体的に何を意味するのか分からない人が多いと思います。

「陰と陽の合一のことだ」など、余計に曖昧にするだけのポカンとしたスピ系の解釈も多いです。

これはまずは(バンダをともなった)呼吸法(プラーナヤーマ)のクンバカや観想法などの技法(ムドラーなど)のことを意味するという見解があります。

この解釈が該当する文脈は確かにあると思われます。

関連note:ヨガのバンダ、ムーラバンダについて

例えばムドラーの実践においては、呼吸法によって「両方の気道を気息で満たして、それを中央気道に導き入れる」などと説明されることがあります。

この場合には直接的にはバンダのともなったクンバカを意味することが多いと考えられます。↓↓

引用文献:ツルティム・ケサン 正木晃 (共著)『チベット密教 図説マンダラ瞑想法 』ビイング・ネット・プレス , 2003 ,

「密教瞑想法・実戦編3」章の「ナーローの六法」より

“「充満」の修行では、吸い込んだ息を外に放出しないようにして、ロマとキャンマの二つの脈に導き入れ......二つの脈がいっぱいに満たされたと瞑想する。

「圧縮」の修行では、生命エネルギーでいっぱいに満たされた二つの脈から、その生命エネルギーを全部、アヴァドゥーティの中に送り込んだと瞑想する。” pp.238-239

(呼吸のプロセスに関して)

“ ......尊者ミラレパがこう仰せられている。

ロマとキャンマの中の生命エネルギーが

アヴァドゥーティに入ってくると

歓喜を体験する ” pp.247-248

Wikipedia:ミラレパ

関連note:ムドラーとプラーナヤーマ

より深い解釈だと、瞑想、呼吸法による心身の特殊な状態のことを意味するというのがあります。

この解釈の方が本質的であると私は感じています。

瞑想は「弛緩ばかりではなくて活性もあり、それは瞑想態に関係する」と上述しました。

この瞑想態がより進んだものを意味するというのが、より本質的な解釈であるように感じます。

その状態では特殊な意識ー神経生理の体験があり、「太陽と月の気道に死が訪れる」とか「太陽と月の気道の合一」「中央気道の固い結び目が解かれる」などと表現したと考えられます。