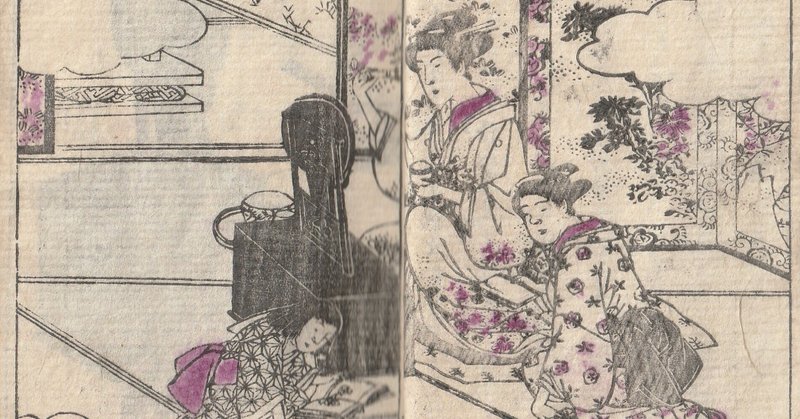

女性必見!江戸時代の女性の季節の化粧方法とは?『容顔美艶考』解読①

江戸時代の女性はどのような化粧をしていたのか?その単純な疑問に答えるこの古文書は、実に詳しく化粧方法について語られています。著者の二人は浪花の男性ですが、よくぞここまで調べたなと感心する内容となっています。某有名化粧品会社も所蔵しているこの『容顔美艶考』。今回はこの中から、それぞれの四季のメイク方法についてみてみたいと思います。男性もぜひご覧ください!

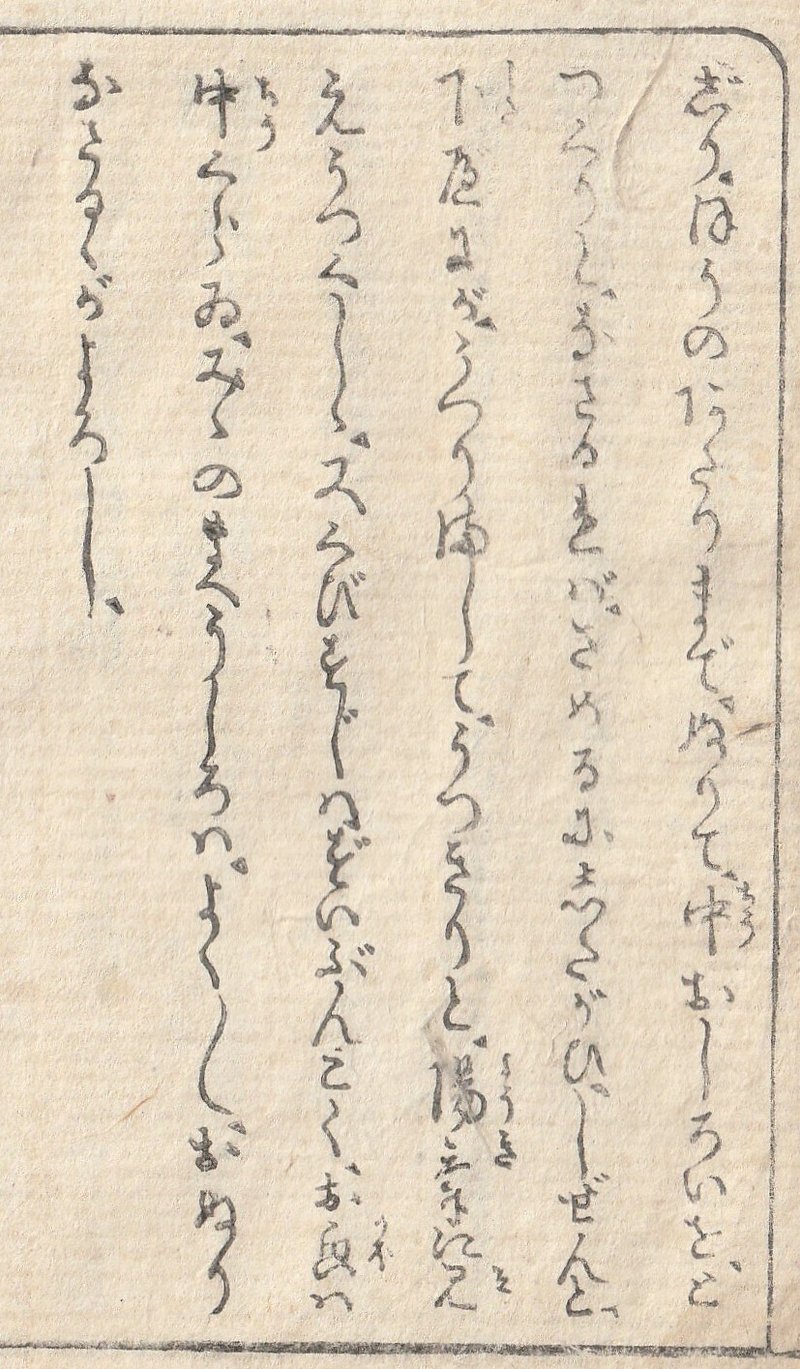

春の化粧法

まず、春にもなれば、日々陽気が増して

気が上に昇る時なので、化粧を濃くすれば

ツヤがなくなり、ところどころムラができます。

とかく春の風はお顔の色を悪くするので、

春のお化粧に当たっては、

まず熱めのお湯でお顔を洗いましょう。

少し冷めたら首筋から耳のうしろにかけて

たっぷり濃く塗り、お顔に化粧をするなら、

額・鼻・口元四か所にしっかりとおしろいを

塗り、中央からのばしていきましょう。

眉刷毛で額からのばし始め、

そこから鼻と口元四か所を塗ります。

その余りで目のあたりを塗っていくのが

よいでしょう。はじめから目のあたりを

塗るのはよくありません。

いずれも、まず鼻と口元は濃いめにして、

頬は中くらい、目のあたりは薄めがよいと

思っておくとよいでしょう。

さて、紅は少しばかり手のひらにつけ、

眉刷毛で目尻と眉先のあいだを薄紅に塗ります。

また、眉刷毛をお湯でぬらし、サッと絞って

額から目のあたり、頬までを塗りましょう。

鼻だけは避け、濡れ手ぬぐいでそっと押さえ、

乾いたときに眉刷毛で薄おしろいをつけて

鼻と口のあたりだけを塗って

肌におしろいがしみ込むようにすると

次第に美しくツヤが出ます。

順序が逆になっても、場所がまだらに

なってしまうことはありません。

耳はたっぷり手のひらで濃く塗りましょう。

以上、春の化粧はほどほどに、

と心得ておくのがよいかもしれません。

夏の化粧法

夏の化粧は、かなり薄めがよいでしょう。

まず、お顔をしっかり洗ってからよく冷まし、

そのあとにお顔の先に少しずつ、

おしろいを薄くのばします。

次に手に残った分は首筋に塗って、

耳のうしろと耳の前はあまり塗らないほうが

よいと心得ておきましょう。

秋の化粧法

秋の化粧は、季節が次第に陰気になるので、

人のお顔もおのずから愛なく見え、

おしろいも自然と色がなくなるものですから、

下紅をひくのがよいでしょう。

※下紅=紅を塗った上からおしろいを塗ること

まず、お顔をよく洗い、そのあとに紅を

目のあたりから目尻・頬のあたりまで塗ります。

中くらいの濃さのおしろいをたっぷり塗ると、

冷めるにしたがって自然と下紅が映り、

ハッキリと陽気に美しく見えます。

また、首筋はかなり濃いめに、お顔は中くらい、

耳の前・耳のうしろはしっかりと塗るのが

よいでしょう。

冬の化粧法

冬の化粧は、季節柄寒く冷えるので、

きっと火鉢やこたつの近くに居座り、

火気から離れる間もないでしょうから、

しっかりと厚化粧をするのがよいでしょう。

また、耳の間に薄く紅を塗ると、

印象がよくなります。

お顔の色ツヤが引き立ち、

自然と陽気を増して華やかになります。

しかし、むやみに濃い化粧は

見苦しいものですから、

程度は心がけが肝心となります。

最後に、目のあたり・目尻・頬のあたりまで

紅に少しおしろいを混ぜて冷まし

眉刷毛で塗ると、火にあたって

桜色になったように艶やかになります。

いずれも四季折々の心得があるのです。

【たまむしのあとがき】

驚きの詳細なメイクアップ方法ですね。

重ねて言いますが、著者の並木正三さん・浅野高造さんのお二方がいったいどんな方なのか、非常に興味深々です。(※お二人とも江戸時代の方です)

IKKOさんみたいな感じなのかなと、妄想が巨大に膨らみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?