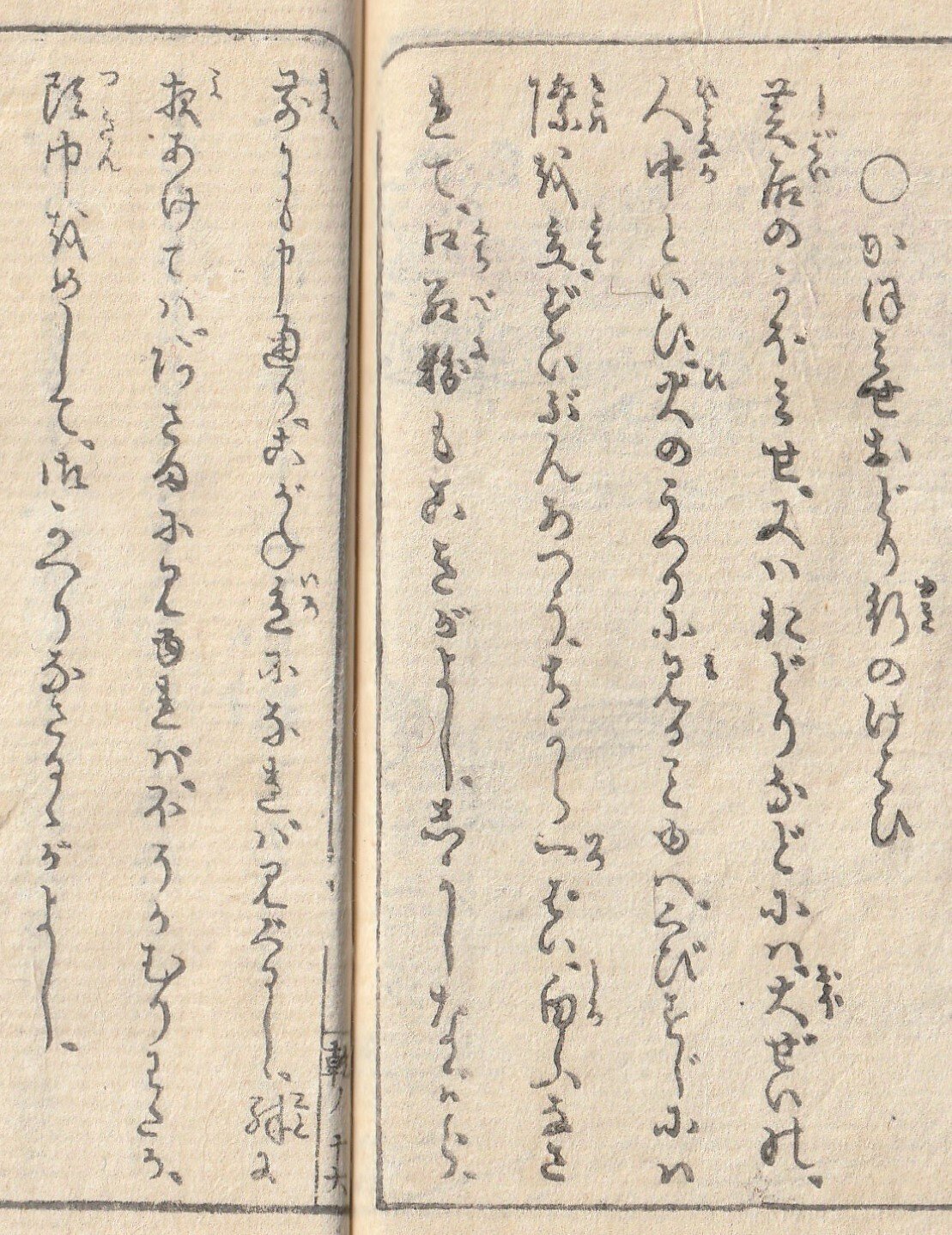

女性必見!江戸時代の女性のおでかけ用メイクとは?~人込み編~『容顔美艶考』解読③

前回は、優雅な行楽に参加する際のメイク方法でしたが、今回は人が大勢集まる場所でのメイクの仕方をご紹介します。

顔見世や踊りに行くときの化粧法

芝居の顔見世や踊りなどには大勢の人が

訪れますので、火に照れされて見られます。

首筋にはひときわ厚めに力いっぱい

白く塗り、口紅も濃いめがよいでしょう。

けれども、前にも申しました通り、

黄金色になれば見苦しいですし、

特に夜が明けてからは

さらにみっともなく見えます。

もしそうなった場合は、

ほっかむりか頭巾をかぶって

お帰りになるのがよいでしょう。

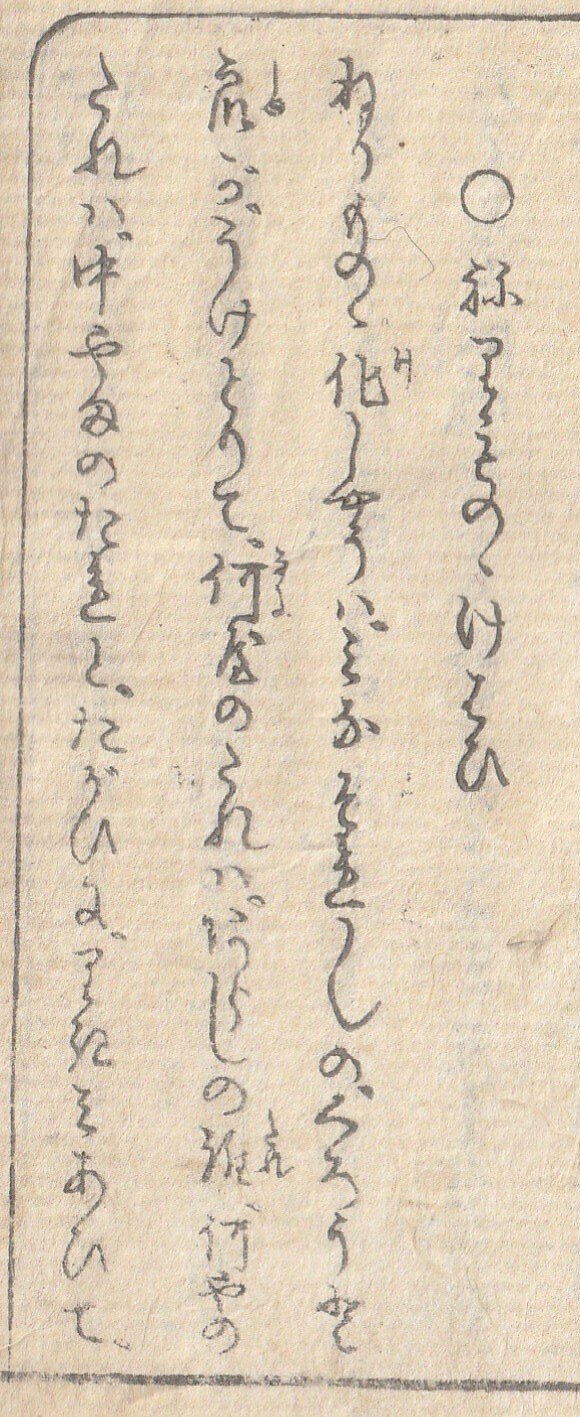

練り物を見に行くときの化粧法

練り物を見に行くときのお化粧は

皆そこかしこのプロにお願いするでしょう。

「何屋のこれは荒らしの誰」

「何屋のこれは中やまの誰」と

噂されますから、互いに力が入って

技術を出し切ることになります。

しかし今それは置いといて、

ちょっとした砂持※や遷宮の急な練り物に

町人のお子様たちがお出になるときに、

それを見に行く際のお化粧方法だけを

ここに取り上げてみます。

※砂持=神前に砂を運ぶ行事

まず、おしろいを厚くするには、

首筋に鬢付けを塗ってたっぷりすり込みます。

次に、アクの強い舞台香※をしっかり

アク出しをして数日経ったものを手に取り、

たっぷり練って眉刷毛で伸ばし、

お顔の眉のから鼻・口元の四か所にも

鬢付けを練りよくすりこみます。

※舞台香=おしろいのひとつ

しかし、頬と目の際には塗らないほうが

よいでしょう。

夏紅粉というものをしっかりとつけますが、

お顔はいつもの舞台香や生おしろいの

アクをよく出して、ならし置いてから塗ります。

そのあとは眉刷毛の毛が抜けますので、

伸ばしてよく冷まし、乾いたときに眉刷毛で

よい粉おしろいをつけて上塗りをしましょう。

また、紅を手のひらにつけ、眉刷毛で

頬から目の端・目尻までサッと伸ばします。

眉は、使い古して毛の先がちぎれ

すりこぎのようになった筆で作ると、

ハッキリした眉ができるでしょう。

新しい筆に、今すったばかりの墨をつけて

眉を作ると、ムラができて思うように

引くことは難しくなります。

これは昔から伝わる技です。

さて、次は口紅ですが、ハッキリと輪郭を

作ると見栄えがよくなります。

もし、丑の時参りのような

物凄いお顔にするのでしたら、

目の上下に藍を引きましょう。

また、赤面の金時※やよかんべい※風に

するのでしたら、むき梅というものを薬屋

で買い、水に浸して、その水で紅を溶けば

よく伸びますし、なにより余計な紅が入らず、

その紅を落とすにも、この水で洗えば

スッキリときれいに落ちます。

※赤面の金時=赤ら顔

※よかんべい(与勘平)=大きな目に丸顔で

滑稽さを表す三枚目顔

そのほか、いろいろな方法がありますが、

さほど町人には必要ないかもしれませんので

ここには書かないでおきます。

【たまむしのあとがき】

今回は、著者の毒舌がさらにパワーアップしています。

「化粧が落ちてみっともなくなったら、ほっかむりをして帰ってきなさい」

笑ってしまいました。

さらに「丑の時参りのような顔をしたいなら、アイラインをひきましょう」

「丑の時(刻)参り」とは、こういうやつですね。

ですから、簡単にいえば、般若(はんにゃ)メイクです。

(リアルな画像を添付するのが怖いので、やめておきます)

アイラインをひくことをこう表現するのがとんでもなく面白いと思うのですよ。

この面白さ、うまく伝わればよいのですが、たぶん一番興奮しているのは、紛れもなくこの私です。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?