女性必見!江戸時代の化粧道具ご紹介VOL,2『容顔美艶考』解読⑭

前回に引き続き化粧道具のご紹介と、なぜか首筋についてだけ著者が述べたいことがあるようですので、こちらのご案内となります。今回が『容顔美艶考』の最終回です!

1.口紅の使い方

紅の使い方は、新しい紅筆でこすると

筆に紅がたまり、唇についたときに

まだらになってよくありません。

唾でつけると紅が劣化し色落ちしますので

川の水を使うとよいでしょう。

また、紅は風通しをよくしましょう。

あまり気がこもると

蒸れて色焼けしよくありませんので、

風通しのよい場所に置きましょう。

2.眉刷毛の使い方

眉刷毛はなるべく手軽にお使いになると

よいでしょう。

すりつけて使えば、どんなよい眉刷毛でも

毛の先がコロコロになって、お顔に触ると

気持ち悪いものです。

また、毛に塊などができると紅やおしろいは

延びが悪くなり、とかく眉刷毛は自由に

使えなくなりますから、おしろいが

まだらになってよくありません。

よく覚えておきましょう。

3.首筋のこと

首筋は生まれつきのもので

長かったり短かったりします。

肩からすぐに首がついている

という場合もありますので

一概には言いにくいのですが、

いずれにしても剃り上げるのは

下品で醜いものですし、かといって

剃り下げるのもよくありません。

二本足はふつうですが、三本足ともなると

通過ぎて、こちらは見栄えがよくありません。

何にせよはっきりとならぬように

なんとなく足も自然な形にさせるのが

極めて上品というものです。

いろいろと中途半端に剃り込んでは残して

肌荒れやら短い毛やら、むちゃくちゃな

ところにおしろいをつけると、

実にむさくるしく汚らしくなります。

これは必ず覚えておきましょう。

自然にきれいになるように仕上げることが

できれば、お化粧が上手だということです。

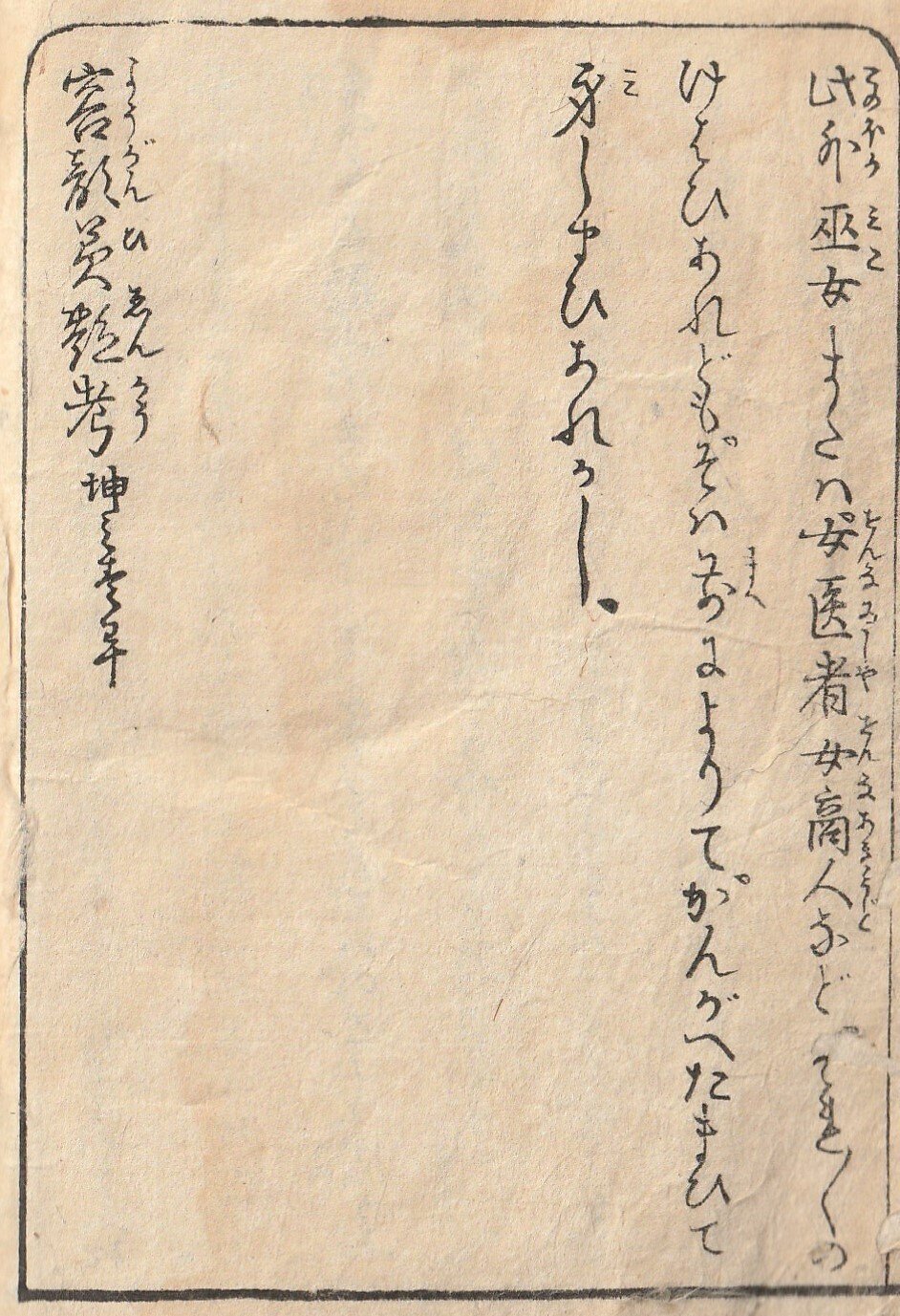

このほかに巫女や女医・女商人など

それぞれのお化粧がありますが、

それは今まで述べてきたことの中から

ご自分でお考えになってください。

【たまむしのあとがき】

これで『容顔美艶考』が完結しました。

こうして振り返ってみると、アイメイクについての記述が一切ありませんでした。

つまり、目元のメイクは江戸時代にはなかったということです。

そしてチークについても触れられておらず、そのかわりに下紅という言葉がありました。

頬にあとから色をつけて血色よく見せるという方法ではなく、おしろいの下に紅をさすという逆の発想だったのですね。

メイク方法も明治以降にどのように変化していったのか気になるところですが、今回はここまでとなります。

マガジン作りました。

過去の記事はこちらからぜひご覧ください!

↓↓↓

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?