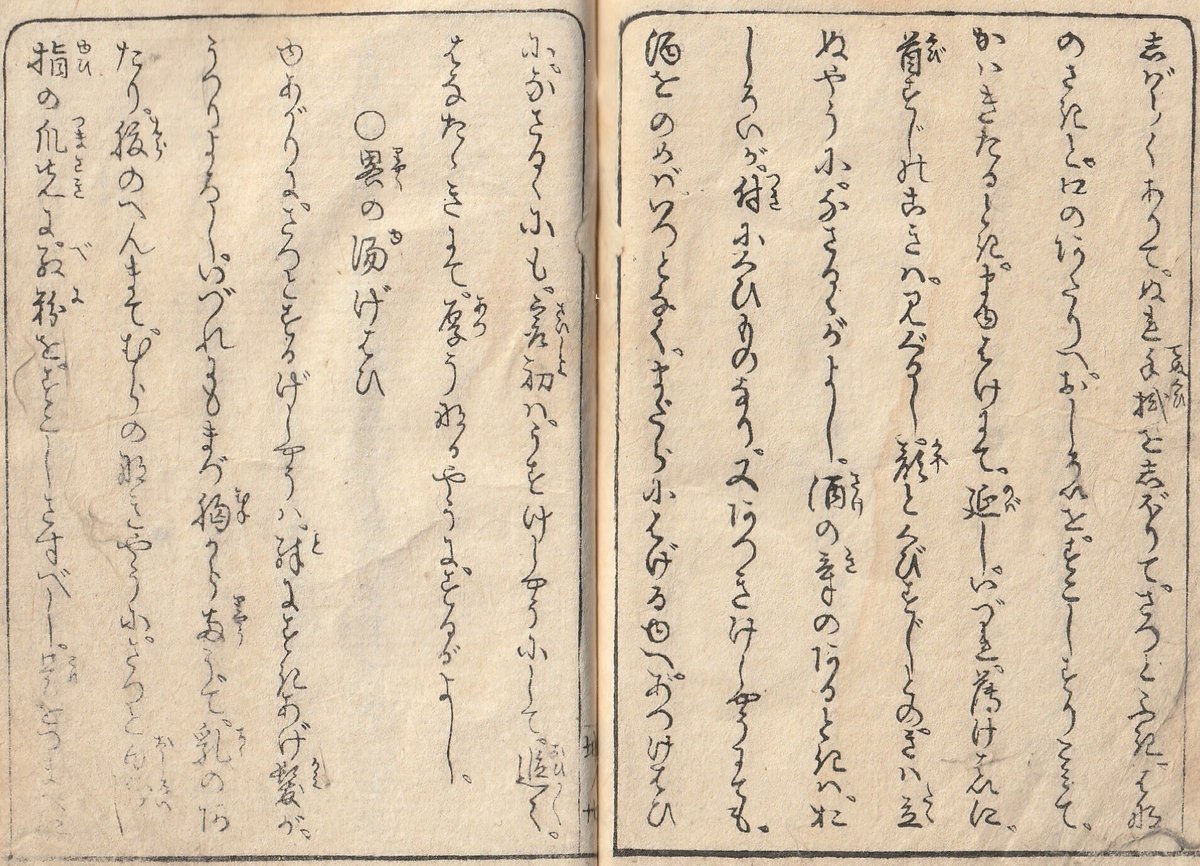

女性必見!江戸時代の超かんたんメイク方法。『容顔美艶考』解読⑪

今回は簡単なメイク方法をいくつかご紹介します。手抜きではなく、意図的に薄化粧にする方法で、そこにもいろいろ技があるようです。

薄化粧の方法

薄化粧をするには、熱い湯でしっかり洗い、

冷めたあとムラのないようによく擦りこみ、

しばらく経ってから濡れ手ぬぐいを

絞ってサッと拭きます。

鼻の先と口のあたりにおしろいを少し擦りこみ、

乾いたら眉刷毛で延ばします。

いずれにしても、薄化粧なのに首筋が濃いのは

見苦しいですから、顔と首筋との境目は

ハッキリさせないようにするとよいでしょう。

酒に酔ったときはおしろいがつきにくい

ものですし、厚化粧でも酒を飲めば

いつの間にかまだらにはげてしまいます。

ですから、厚化粧をするにも最初は

薄化粧にして、おいおい小さい刷毛で

厚くしていくのがよいでしょう。

湯化粧の手抜き版

湯上りにサッとするお化粧は、

特にすきあげ髪によく合います。

いずれにしても、まず胸から両腕・

乳のあたり・腹のほうまでムラなく

サッとおしろいを塗ります。

そのとき、指の爪先に紅を少しつけてさすと

よいでしょう。これをつまべにといいます。

しおらしく思慮深く見えます。

早化粧

早化粧はまず杉原紙※をよくもんで、

しっかりお顔を拭きましょう。

そして眉刷毛に粉のおしろいをつけて

顔中を刷き、手ぬぐいに紅をつけて

くちびるを拭くだけです。

※杉原紙=和紙の一種

湯化粧の完全版

湯化粧の仕方は、まず風呂に入るときに

あまり熱くない湯加減にして、

お顔はもちろんのこと、どこもかしこも

しっかり洗います。そして、風呂から

上がってからは、よく全身を冷まします。

次に鏡に向かいますと、きっと汗が出るはず

ですから、その汗でおしろいを延ばします。

お顔から首筋にかけてよく擦りこんでいるうちに

汗も収まり身体も冷めてきますので、

しばらくすればおしろいがきめ細かくしみ込み、

化粧をしたようには見えません。

自然の色に見えて美しくキレイになります。

もしまたおしろいがしみ込まなければ、

手ぬぐいを絞ってサッと拭き、

眉刷毛で鼻と口元だけを刷きましょう。

どんなに汗が出ても、もうはげることは

ありません。口紅は薄すぎず濃すぎず、

厚めにするのがよいでしょう。

【たまむしのあとがき】

なんとなく、全部似ているような気もしないでもないのですが、それも気のせいでしょうか?

それぞれの描写が細かくて、作者は男性なのになぜそんなに化粧のことに詳しいのか、疑問が再燃しました。

マガジン作りました。

過去の記事はこちらからぜひご覧ください!

↓↓↓

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?