土着的なコ・デザイン-人間とモノのアッサンブラージュ〈後編〉

コンセントでは、2023年度から「ひらくデザインリサーチ」という活動を実施している。有志メンバーが集まり、自分の興味や関心をベースに問いを立ち上げ、探索するためのデザインリサーチプログラムで、「土着」「工夫」「余裕」という3つのテーマに分かれて活動している。

この記事では、前編に引き続き、「土着的なコ・デザイン」に関するフィールドワークの内容を紹介する。

いざ、会津へ

さて、前置きがだいぶ長くなってしまったが、改めて今回のリサーチにおける私の「問い」をまとめると、大きく下記2つになる。

「土着的なコ・デザイン」はどのようなエコシステムによって生まれてくるのか?

「庭師」的なデザイナーは、実際に現場でどのようなふるまいをしているのか?

この2つの問いを探るためのフィールドワークとして、会津を訪れた。フィールドを探す過程では他にもいくつか候補を検討していたのだが、もともと別のコミュニティで、会津の暮らし研究室の研究員である藤井さん、矢野さんと知り合いだったこともあり、今回ご協力をお願いした。

会津には、移住者、Uターン、地元の大学生やエンジニア、大企業、地場産業の老舗メーカーなど、実にさまざまなプレイヤーが集まっている。しかも、全体で1つの活動をしているというより、方向性の異なる複数の取り組みが同時多発的に発生しており、目的が複層的に重なり合っている。矢野さん曰く、「おとなの部活」という会津での取り組みは、「庭師的なデザイナー」を知る上でまさにぴったりのフィールドだと感じた。

というわけで、藤井さん、矢野さんの全面協力のもと、1泊2日で訪問先をコーディネートしていただき、フィールドワークを実施することになった。主な訪問先を簡単に紹介する。

相生Δ(デルタ)

会津の暮らし研究室の拠点。地元の大学生やエンジニア、社会人など多様な人が集まり、ウェルビーイング・ハッカソンや企業の実証実験などさまざまな活動が行われている。フィールドワーク中には、パナソニックが研究しているIoT照明「ILLUMME」を使ったワークショップも体験させていただいた。

アルテマイスター

会津若松で、仏壇・仏具・位牌の製造を手がける創業120年の老舗メーカー。「祈りの文化を創造する」というビジョンを掲げ、現代の住環境に適した「祈りのかたち」を提案している。訪問の際には(運よく)保志社長に直接お話を伺うことができた。

NIPPONIA 楢山集落

西会津奥川にある古民家をリノベーションした宿泊施設。集落の19代目にあたるランドスケープアーキテクトの矢部佳宏さんが手がけている。

西会津国際芸術村

西会津にある木造校舎を活用したクリエイティブセンター。アーティストインレジデンスとして国内・海外からさまざまなアーティストが訪れ、制作・展示を行なっている。NIPPONIA楢山集落のオーナーである矢部さんがディレクターを務めている。

にぎわい番所ぷらっと

西会津町のコミュニティスペース。Web3.0を活用した現代の米本位制をコンセプトにした「石高プロジェクト」のアプリを実際に体験しながら、プロジェクトの担当者である地域おこし協力隊の長橋さん、行政職員の武藤さんにお話を伺った。

「人間ではないモノ」に着目する

フィールドワークを通して私が着目したのは、「人間ではないモノ」の存在である。今回の訪問先では、人間の営為を超えた自然や偶然の産物をうまく取り込んでいるさまざまな事例を目にした。

例えば、仏壇・仏具メーカーのアルテマイスターで出会った「神代欅(じんだいけやき)」。これは、山崩れや噴火などで、1000年以上地中に埋もれた木で、アルテマイスターではこの木を活用した位牌を製造している。通常木は分解されて土に還ってしまうが、適度な湿度を保ち、酸素が絶たれるなど奇跡的な条件が重なったものが神代欅になるという。このデザインは、もはや半分は「自然」が担っているようなもので、汎用的な素材を使って大量生産する工業製品とは根本的に発想が異なる。

ポストヒューマニズムデザインの研究者であるロン・ワッカリーは、特権的な存在としての人間を脱中心化し、デザインを人間とモノが共に機能し合う異要素の集合体〈アッサンブラージュ〉として捉え直すことを提唱しているが、フィールドワークで出会ったさまざまな事例はまさに「人間とモノのアッサンブラージュ」として捉えるのがふさわしい気がした。

これは、当初立てていた2つの問いの「庭師としてのデザイナー」と「土着的なコ・デザインのエコシステム」というキーワードを、人間だけではなくモノ(非人間)にまで拡張して考えるということでもある。「庭師としてのデザイナー」は、専門的なデザイナーに限らないだけでなく、人間以外の存在もある種「デザイナー」としてとらえ、人間とモノの共同構成的な関わり合いの中で、「土着的なコ・デザイン」の形成過程を探るというアプローチである。

こうした視点で事例を読み解くと、身のまわりを構成する人間/非人間の「アクター」に意識を向け、意味を再解釈し、媒介し直すことが、土着的なコ・デザインにつながることが見えてきた。ここからは、具体的な事例を用いてその過程を紹介していく。

「神代欅」と「祈りの文化創造」のアッサンブラージュ

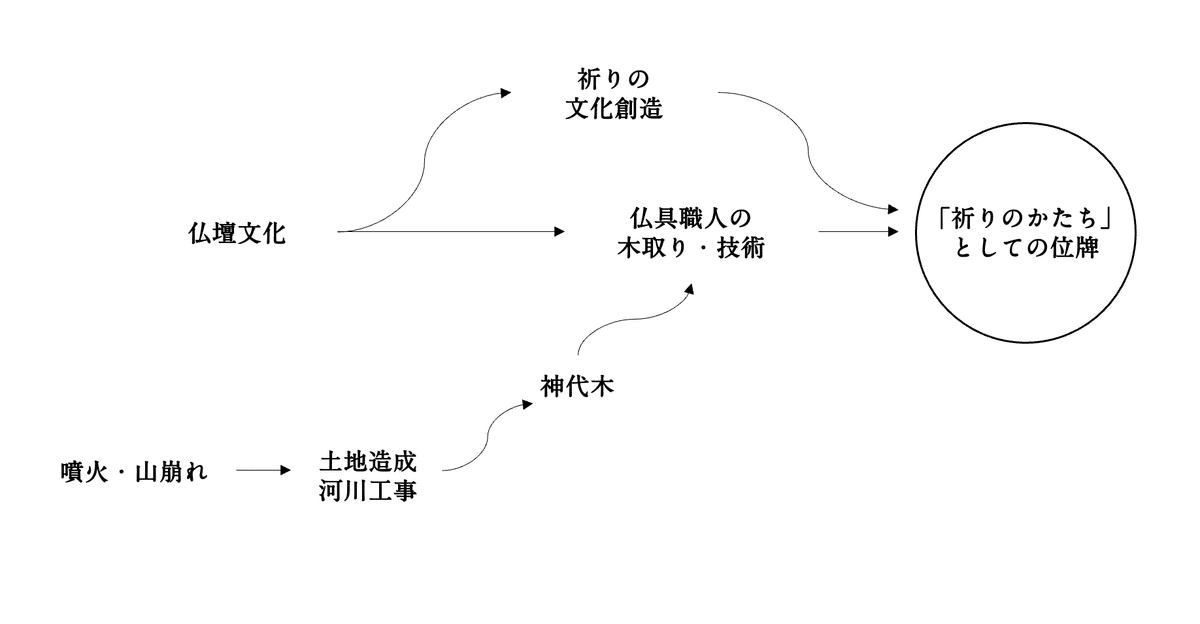

まず、先ほども例に挙げた「神代欅」について。神代欅が位牌としてのデザインに落とし込まれる過程を描くと、次の図のようになる。矢印は、各アクター(人間/非人間を含む)のつながりを表すが、縦方向に伸びる際にはそこに何かしらの「意味の再解釈」が発生していることを示している。それぞれ具体的に説明する。

前述の通り、「神代欅」は噴火や山崩れなどの奇跡的な自然条件によって生成され、土地造成や河川工事などのタイミングで偶然掘り出される。この素材を「神代木=神が国を治めていた時代から存在する木」と見立てるところに、最初の再解釈がある。

次に、位牌という製品の背景には、「祈りの文化創造」というアルテマイスターの経営ビジョンがある。近年、核家族化や洋風化が進み、仏壇や供養に関する習慣が様変わりする中で、アルテマイスターは、従来の仏壇文化の中にあったプリミティブな「祈りの文化」を突き詰め、現代の住環境に合わせた「祈りのかたち」を提案している。その一つが、大きくて豪華絢爛な仏壇ではなく、「厨子」と呼ばれる箱に位牌を納めるというミニマムなスタイルだ。最近では、仏壇にあまりお金をかけない分、位牌はいいものを選ぶという顧客も増えているらしく、そうした背景もこの位牌に神代木という希少材を適用する一つの要因になっている。

このように見ると、神代欅の位牌は、自然が生み出した偶然の産物を「祈りの文化創造」という文脈で再解釈し、自然と人間によってともにデザインされたものとして捉えることができる。

「古民家」と「紙漉き」のアッサンブラージュ

次に取り上げるのは、NIPPONIA楢山集落で出会ったふすまである。このふすまは、西会津の伝統和紙を生産しながら、主なミディアムとして美術作品を創作しているアーティストの滝澤徹也さんによる作品で、この宿泊施設のシンボル的な存在になっている。

このふすまが制作された過程がとても興味深いのだが、まず材料としては、もともと古民家にあった古紙を利用している。さらに、これだけ大きなふすまなので、通常のアトリエでは制作が難しく、古民家の裏にある池でアーティストの滝澤さんとオーナーの矢部さんが自ら紙漉きをしたそうだ。矢部さんの曽祖父は教師をされていたそうで、ふすまのテクスチャをよく見ると曽祖父が使っていた教科書の紙片や紙漉きをした池の水草などがところどころ混じっている。

この過程を図にすると下記のようになる。古民家にもともとあったおじいさんの教科書を和紙の素材として、池をアトリエの一部として再解釈し、紙漉きというアーティストの技を組み合わせることでこのデザインは成立している。

「Web3.0」と「農家」のアッサンブラージュ

最後に紹介するのは、西会津町が提供する「石高プロジェクト」というデジタルプラットフォームである。

これは、米農家と消費者をつなげる仕組みで、アプリ上で「石=ポイント」を購入すると、米の収穫後に保有する「石高」に応じて米と引き換えられるというサービスである。購入以外にも、「人足ボード」という仕組みがあり、田植えの手伝い、コミュニティイベントへの参加、SNSでのPR協力などの活動を通じて石高を得ることもできる。所有する石高に応じて、百姓→地頭→肝煎というようにユーザーのランクが上がっていくゲーム性も備えている。

このプロジェクトに関わるアクターは、少々複雑だが下記の図のようになる。まず、人としてのアクターを挙げると、このプロジェクトをメインで推進している地域おこし協力隊の長橋さん、行政職員の武藤さん、ランドスケープアーキテクトであり、前述のNIPPONIA楢山集落のオーナーでもある矢部さん、ブロックチェーンの開発に携わった株式会社クエストリー、西会津町のCDO(Chief Digital Officer)でもある藤井さんが主な企画メンバーになる。

長橋さんは2021年に西会津に移住し、自治体のデジタル戦略推進を担当しているが、もともと「農的な暮らし」に興味があったと言う。長橋さんや矢部さんが外部の有識者と話す中で、「万が一の時でも食料が手に入るような仕組みとして、”石高”をベースにした価値観が生み出せないだろうか?」という話で盛り上がり、米を一つの「地域通貨」として捉える発想が生まれたそうだ。その後、藤井さんの紹介で株式会社クエストリーの内田善彦さんが加わり、構想からわずか10ヶ月でリリースしたというから、行政の取り組みとしては異例のスピード感と言える。その影で、自治体や議会、農家の方々との調整役を担っているのが行政職員の武藤さんだ。

このように、それぞれのアクターが専門性を持ち寄って協業しているだけでも十分すごいのだが、このプロジェクトが面白いのは、その過程で既存のアクターに対するいくつかの「意味の再解釈」が組み合わされている点にある。Web3.0という最新の技術と、「米本位制」という前近代的な概念を組み合わせたところも興味深いが、その手前で、米の生産過程をある種の芸術表現として捉え、生産者=アーティストと位置付けたところも非常にユニークだ。この解釈には、西会津国際芸術村のディレクターも務める矢部さんの見立てが入っている。

石高プロジェクトは、このように専門性の異なる人間としてのアクターと、ローカルな産業である農業、最新技術としてのWeb3.0を組み合わせ、「現代の米本位制」という古くて新しい価値交換に再解釈したアッサンブラージュとして捉えることができる。

土着的なコ・デザインとは?

ここまでの分析を踏まえると、「土着的なコ・デザイン」は下記のように定義できるのではないだろうか。

「土着的なコ・デザイン」とは…

身のまわりを構成する人間/非人間の「アクター」に意識を向け、意味を再解釈し、媒介し直すこと

既存の仏壇を「祈りの文化」として捉え直したり、池を紙漉きのアトリエとして再解釈したり、米農家をアーティストとして見立てたり、といったものはすべて意味の再解釈であり、そうした意味を媒介し直すことによって、どの事例もグローバルで標準的な価値観とは異なるローカルで土着的な価値を生み出している。

さらに、意味の再解釈が生まれる過程を紐解くと、「庭師的なデザイナー」のふるまいは、大きく下記の3つのステップで構成されていると考えられる。

アクターの中に身を置き、ナラティブを理解する

アクターの意味を再解釈する

再解釈したアクターを媒介して、新しい意味をつくる

アクターの意味を再解釈するためには、その前段階としてアクターが持つナラティブを深く理解する必要がある。今回のフィールドワークで出会った人たちが口を揃えて言っていたのは、「土壌を耕す」ことの重要性だった。土壌が豊かでなければ、いくら種を蒔いても芽は出ない。「土壌を耕す」ステップは、身のまわりを構成するさまざまなアクターを観察し、理解し、ケアするための工程として解釈することができる。これは、人間とモノが相互に影響を及ぼす共同構成的なプロセスであり、あらかじめ決められた設計図に沿ってデザインできるものではない。この共同構成的な熟成期間があって初めて、意味の再解釈が実を結ぶのだと思った。

おわりに

以上、今回のフィールドワークでは、さまざまな事例を「人間とモノのアッサンブラージュ」という視点で読み解き、「土着的なコ・デザイン」を「人間/非人間を含むアクターに対する意味の再解釈」として定義した。

このように定義すると、「土着的なコ・デザイン」は必ずしもすべてが地元に根ざしている必要はないし、歴史的な古さも重要ではない。実際、「神代欅」は会津が産地になっているわけでもないし、石高プロジェクトの例のように、Web3.0といったモダンな技術を使っても「土着的なコ・デザイン」は成立し得る。重要なのは、自分の身のまわりのアクター(人間/非人間を含む)に対して意識を向け、ナラティブを理解することである。「土着」はあくまで意味を再解釈する主観にのみ存在するものであり、第三者が客観的に判断できるものではない。

このリサーチを始めるきっかけとなった豊岡の「なごみの灯り」も、廃棄物であった流木を灯りのマテリアルとして再解釈し、それを媒介にして、さまざまなアクターをつないでいると考えると、この定義に見事に当てはまることになる。

翻って、都市で暮らす私たちは、普段自分の身のまわりを構成する「アクター」をどれだけ意識できているだろうか? 普段何気なく使っているモノや住んでいる環境が、具体的にどういう経緯でここに存在し、どんな材料で作られ、どんな人に使われてきたのか、ということを深く考えることはほとんどないのではないだろうか?

しかし、今回の定義をふまえれば、「土着的なコ・デザイン」は必ずしも地方でしかできないことではなく、都市的な生活においても何かしらのきっかけを見出すことができるはずだ。まずは、自分の足元にある「アクター」をもう一度見つめ直すことから、「土着的なコ・デザイン」について今後も探索し続けていきたいと思う。

参考文献

Ron Wakkary, Things We Could Design: For More Than Human-Centered Worlds, The MIT Press, 2021.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?