(071) 働き方と幸せな生き方への戦略

2020年8月31日(月)

前回に引き続き、橘玲『幸福の資本論』(ダイヤモンド社, 2017)を紹介しながら、幸せに生きることと、仕事をすることについて考えてみましょう。

前回のポイントは、幸福の3条件は「自由・自己実現・共同体での絆」であり、それぞれを支えるのが「金融資産(お金)・人的資本(自分の能力)・社会資本(信頼できる仲間)」であるということでした。私たち労働者は自分の人的資本を労働市場に投資して、収入を得ています。

・ルーティン/対人/クリエイティブ

仕事の種類は、ルーティンサービス(マックジョブ)、対人サービス、シンボリックアナリスト(クリエティブクラス)の3つに分けられます。リュボミアスキーはこうした仕事をどのようにみなすかについて3つの見方があると言っています。それは、「労働」(一種の必要悪であり、仕事以外の時間を楽しむための手段)、「キャリア」(自分を成長させるものであり、キャリアアップしていく手段)、「天職」(そのものに充実感や社会的意義を見出す)の3つの見方です。

さて今回は、働くことについて、日本独特の状況がどうなっているかとその中でどのような戦略が考えられるかについて見ていきましょう。

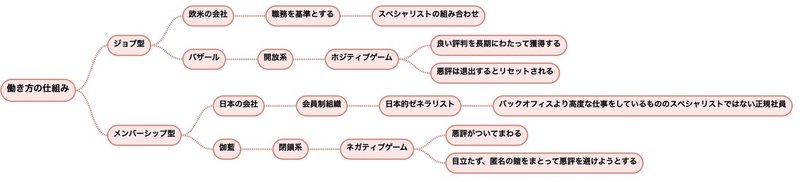

・ジョブ型/メンバーシップ型

まず、働き方の仕組みとして、ジョブ型とメンバーシップ型があります。ジョブ型の働き方は、欧米の会社に典型的で、職務を基準とする働き方です。会社全体の仕事がスペシャリストたちの組み合わせによって成し遂げられます。一方、メンバーシップ型の働き方は日本の会社に典型的で、会員制の組織といえます。会員の中では特定の職務のスペシャリストになることなく、部署を回っていくことで日本的ゼネラリストが養成されます。

ジョブ型の仕事では、人材は開放系(バザール)の中でポジティブゲームを繰り広げることになります。ポジティブゲームでは良い評判を長期にわたって獲得した人材が勝ちます。また何らかの失敗をして悪い評判が立ったとしても、一回退出するとそれがリセットされ、再挑戦できるシステムです。

一方、メンバーシップ型の仕事では、人材は閉鎖系(伽藍)の中でネガティブゲームをすることになります。ネガティブゲームでは、閉鎖系なので一度悪評が立つとそれがついてまわることになります。したがって、組織の中ではなるべく目立たずにしていて、匿名の鎧をまとって悪評を避けようとします。

典型的には欧米と日本の仕事を以上のように対比できます。しかし、日本でも徐々にジョブ型開放系の仕事の仕方が増えています。この傾向は続いていくでしょう。

・政治空間=愛情空間/貨幣空間

ここで、2つのモラル体系というアイデアを導入します。それは、政治空間(愛情空間)と貨幣空間です。

政治空間では統治の倫理に基づいて権力ゲームが行われます。そのルールは、味方を増やし、敵を殺すことで、より大きな権力を獲得することです。したがって行動原則は「あいつは敵だ。敵を殺せ」となります。

それに対して、貨幣空間では市場の倫理に基づいてお金儲けゲームが展開されます。そのルールは契約を尊重することで、見知らぬ他人との協力をしていくということです。したがって行動原則は「競争せよ。だが殺すなかれ」となります。政治空間とは違って、暴力が排除されます。

ここで、権力ゲームの場である政治空間が、愛情や友情を原理として働く愛情空間と同じものであるということに違和感を持つ人が多いと思います。これは、貨幣が働かない空間という意味で同じ空間なのです。

愛情空間で権力ゲームが行われることも、よくあります。家庭内暴力や児童虐待、デートハラスメントなどが起こるのは、そこで権力ゲームが行われているからです。また、職場でのハラスメントも、上司と部下が直接契約していないからこそ起こるのです。「お前のためだ」という名目で権力ゲームを仕掛け、言葉と身体的な暴力を行使するのです。

市場の倫理にしたがえば、競争は起こるものの、暴力は完全に排除されるのは不思議な感じです。これは人間が愛情や思いやりといった言葉の裏に権力ゲームを巧妙に隠しているということです。

・個人/間人

もう1つアイデアを導入します。それは、個人と間人です。個人は、世界をかけがえのない自分としての個から見るという考え方です。そこでは、個人としての自分に与えられた仕事をやるということで働いていきます。

一方、間人は、世界を人と人との関係性としてみる考え方です。そこでは、自分は個人というよりも共同体の中に埋め込まれた自分なのです。間人の考え方を取る人は、次の人のことを考えて仕事をします。そうすることで仲間意識ができ、モチベーションが上がり、幸福を感じるようになります。それは同時に、仲間からのピアプレッシャーを感じるということでもあります。その場合は重荷になるかもしれません。

アドラー心理学は、社会統合論(社会に埋め込まれていること)として、この間人の考え方を採用しています。その一方で、個人の主体性を前提としています。これは自己決定権の考え方を前提としているということです。国際調査によると「自分の人生をどの程度自由に動かすことができるか」という質問に対して、日本は57か国の中で最下位だそうです。間人の考え方が強すぎて、他者に奉仕することを幸せに感じるようになったとも言えます。

結論としては、個人と間人の両方の味方で世界と自分を見ることができることが必要だということでしょう。

・経済的独立/天職を見つける/愛情空間を最小化

さて、まとめです。幸福に生きるための3条件は、自由、自己実現、共同体の中の絆でした。これらのそれぞれについて最適戦略を考えるとすれば、次のようになるでしょう。

ます、経済的独立を果たして、金銭的な不安から解放されること、そのことによってより自由な人生を手に入れることかできます。自己実現については、子供の頃のキャラを天職とすることで本当の自分として自己実現できます。最後に、共同体の中の絆については、政治空間=愛情空間を最小限にして、大部分を貨幣空間に移ることで、自分の裁量で人間関係を選択することができます。

この本にはアドラーへの言及はありません。しかし、「子供の頃のキャラを天職にする」という箇所などを読むと、アドラー心理学やサビカスのキャリア理論を連想せずにはいられません。「本当の自分探し」をやめて、子供時代に思いを馳せれば、意外と簡単に天職が見つかるかもしれません。

ここから先は

ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。