「『病気だから仕方ない』は終わりに」 アバターロボットやメタバースを活用した学校の実践進む

自宅や病院から学校に「通う」。授業に参加したり、休み時間に友達と話したり——。治療のために子どもたちが諦めていた「やりたい!」がかない始めている。変化に関わる人々は言う。「薬よりもランドセル」「病気だから仕方ないと諦めてきた時代は終わりにしたい」。では、なぜ実践が進んでいるのだろうか。2023年12月、プロジェクトに関わるメンバーが実践を報告し合う「ベネッセこども基金MeetUp2023」を取材した。(笹島康仁)

アバターロボットで広がる「学校参加」

「自分の身体のない場所に分身を存在させて、遠隔からリモート操作できる。それがアバターです」

そう話すのは、最初の登壇者、ニューメディア開発協会の林充宏さん。

ニューメディア開発協会は「ITを活用した安全・安心で利便性の高い社会の実現」を目指して1984年に発足。さまざまな企業で開発を担ってきたメンバーが所属し、医療・福祉、教育などの社会課題解決を図るプロジェクトを手掛けてきた

林さんが特に力を入れてきたのが「アバターロボット」を学校現場で活用する取り組みだ。病院や自宅で病気療養中の子どもたちが学校に参加できるよう、全国各地で支援と実践を重ねている。

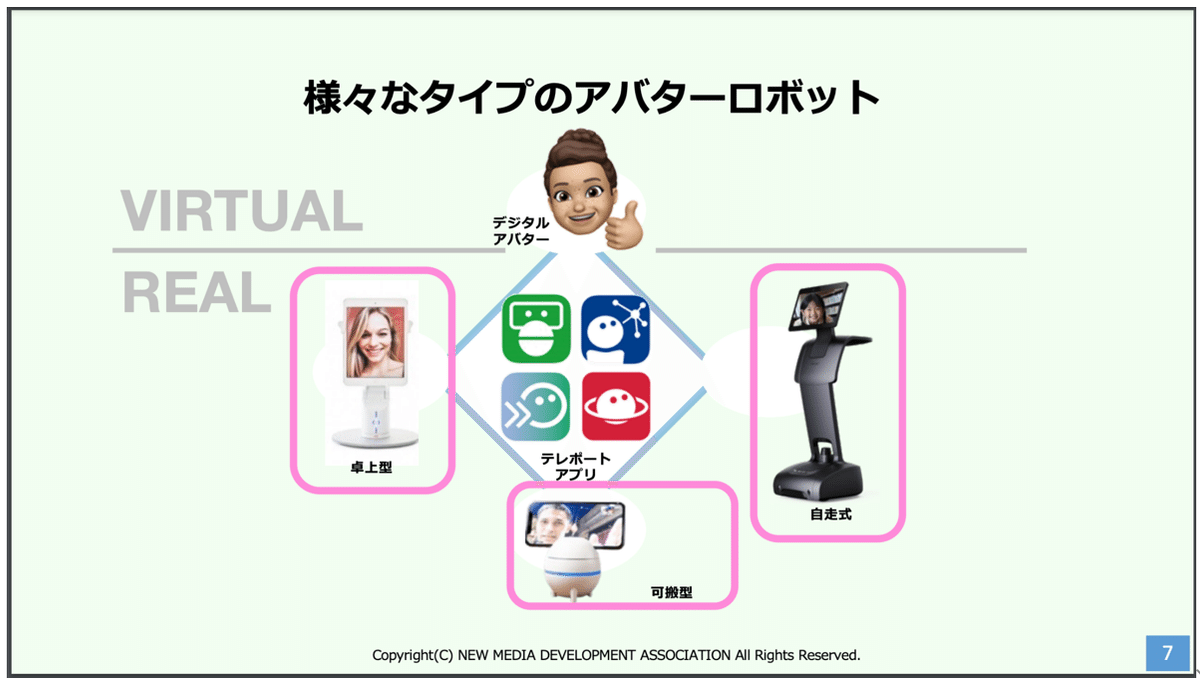

学校現場では、卓上型・可搬型・自走式の3種のロボットを活用し、メタバース空間では、アニメーションによるデジタルのアバターを使う。アバターを使い分けることで、最適な形で現場に入ることができるという。

普段の授業で使うのは、机の上に置ける「卓上ロボット kubi」。ウェブ会議システムを応用し、授業を見聞きできるだけでなく、見る方向やズームを自分で操作できる。ある生徒からは「(導入前は)板書が見えなくなると声を上げ、周りの生徒に向きを変えてもらっていた。テレロボだと、自分の好きな時に自由に動かせる。気兼ねなく授業を受けられてうれしい」という声をもらったこともある。

体育や校外学習では、可搬型や自走式のアバターロボットを活用する。可搬型で同級生に持ってもらって移動したり、自走式で体育の授業や卒業証書の授与、校外学習での「買い物」を体験したりもでき、学校生活に「参加」する幅を広げることができている。「友達と一緒に式に参加できてよかった」「子どもからの主体的な発言が増えた」などの感想があったほか、特に盛り上がるのが「休み時間」だという。

「盛り上がるのが休み時間。お弁当の後にみんなでワイワイガヤガヤ楽しくやっているケースが多いです」

ただ、「アバターでのコミュニケーションを最初は不安がったり、怖がるお子さんが多いんです」と林さんは言う。

「そうした時には『自分の顔を見せなくていい』『嫌だったらスイッチを切っちゃえばいい』と言います。そうすると、たいていは参加してくれる。アニメーションのアバターで、手を挙げたりうなずいたりして、何回かやってるうちに『僕、顔出す』となった方もいる。自分のペースで自分を表現できることがアバターの利点です」

「アバターでのコミュニケーションを最初は怖がるお子さんが多いんです」

メタバース空間で「かっこよく」作品展示

アバターならではの取り組みもある。

「メタバース空間を用意して、子どもたちの作品を展示しました。コミュニケーションも取れるようになっています」と林さん。

画面に映し出されたのは、宇宙のような空間。そこにさまざまな作品が展示され、周囲には人型や動物型のアバターが集まっている。参加者は自由に動き回ることができ、ほかの来場者と音声やチャットでやり取りができるという。

「お子さんの作品をかっこよく見せよう、とこだわって展示しています。そうすると、『今度はこういうのを作りたい』という意欲にもつながる。喋ることが苦手な子が、この日に向けて一生懸命会話の練習をしていた様子もありました」

新たな取り組みも次々と生み出されており、モデル校はすでに全国に21校。利用経験のある子どもは400人を超え、単独でアバターを使える先生も100人を超えている。

林さんは言う。

「ICTと聞くと難しく思うかもしれませんが、明日からでも始められることもある。ぜひい一人でも多くの人に知ってもらいたいです」

広がりの背後に「衝撃的だった」数字

「アバターロボットの導入はここ数年で広がっています」と話すのは、続いて登壇した京都女子大学発達教育学部教育学科の滝川国芳さん。ICTを利用した病気療養中の子どもの支援に取り組んできた専門家だ。

「全国の先生が熱心に取り組んでいることが非常に大きい。さまざまなツールでどんな授業をしようかと、それぞれの先生が考えて取り組んでいます」

こうした変化の背景には、一連の「数字」がある。

滝川さんによれば、2022(令和4)年度中に小中高等学校と特別支援学校に在籍した病気療養児数は9165人。平均欠席日数は67.7日だった。中でも、滝川さんは「療養場所」に注目している。療養場所が「在宅」「病院と在宅両方」と回答した割合は小・中学校で57%。高等学校では73%にも上ったからだ。

「病弱教育という仕組みは、病気で入院しているときに受ける教育が基本になっています。しかし、在宅療養中に教育を届けることも非常に重要だということが表れた」

さらに、滝川さんが「衝撃的だった」と語ったのは「転学」の少なさ。

病気療養中に教育を受けるために、病院内の特別支援学校や特別支援学級に「転学」できる仕組みはあるが、84%の子どもたちが「転学」を選んでいなかった。このうち、高校にいたっては1725人中1人というのが現状だ。

「「病気のときはしっかり療養して、元気になってから勉強すればいいという考え方がありますが、」と滝川さんは言う。

「病気のときに応じた学びがあります。病気になるとどうしても制限がたくさんあり、『やりたい』という気持ちが小さくなってしまう。『薬よりもランドセル』と言われるほど、治療上の効果もあるんです」

民間のスピード感で制度も変わる

こうした現状が「ニューメディア開発協会やベネッセこども基金と一緒に取り組んでいる裏付けになっている」と滝川さん。実際、教育的ニーズを把握する動きやICTの活用が進むように制度も変わりつつあるという。

2021年度からは病気療養中の高校生に対するICTの活用が文科省の調査研究事業となり、2023年3月には、病院や自宅での学習活動を「出席」扱いとできるように同省が通知を出した。

同月のがん対策推進基本計画(第4期)では、小児・AYA世代に対する就学・復学支援の体制構築と、ICTを活用した遠隔授業の実態把握が「取り組むべき施策」として明記されている。

「スピード感がどんどん変わっている」と、滝川さんは感じているという。

「ニューメディア開発協会さんと一緒に取り組む中、いいネットワークが広がり、ICTの活用が加速している。民間のパワーとスピード感をもっと取り入れ、子どもたちの学びにつなげていきたい。それが結果的に子どもたちの笑顔につながります」

コーディネーターがつないで遠隔授業実現

「林さんのお話、滝川先生の制度のお話で胸がいっぱい」と話し始めたのが、最後の登壇者、認定NPO法人ポケットサポートの三好祐也さんだった。

三好さん自身が腎臓の病気を患い、院内学級で過ごした経験がある。大学時代には母校の院内学級でボランティアとして活動した。大学院に進んで病気の子どもたちの教育を研究し、2011年に支援活動を開始。2015年にNPOを設立した。

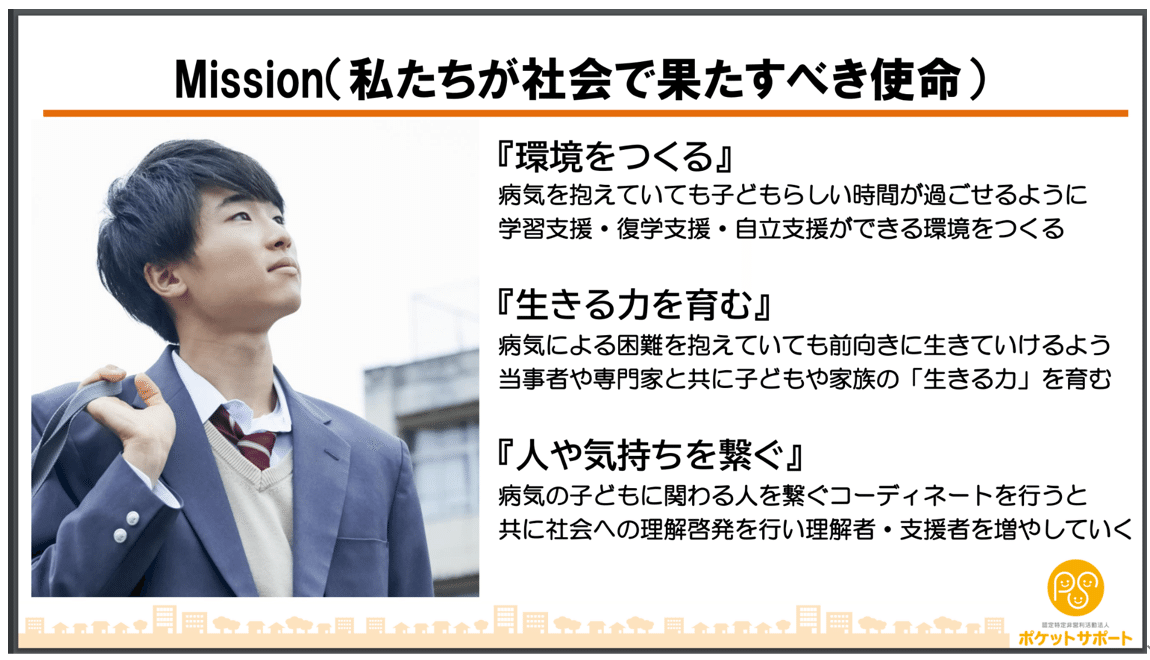

ポケットサポートには三つのミッションがあるという。

一つ目は「環境をつくる」。病気を抱えていても子どもらしい時間が過ごせるように学習支援、復学支援、自立支援ができる環境を作ること。

二つ目が「生きる力を育む」。病気による困難を抱えていても前向きに生きていけるよう、当事者や専門家と共に子どもや家族の生きる力を育んでいくこと。

そして三つ目が「人や気持ちを繋ぐ」。病気の子どもに関わる人たちをつなぐコーディネートを行うとともに、社会への理解啓発を行って、移管者支援者を増やしていくことだ。

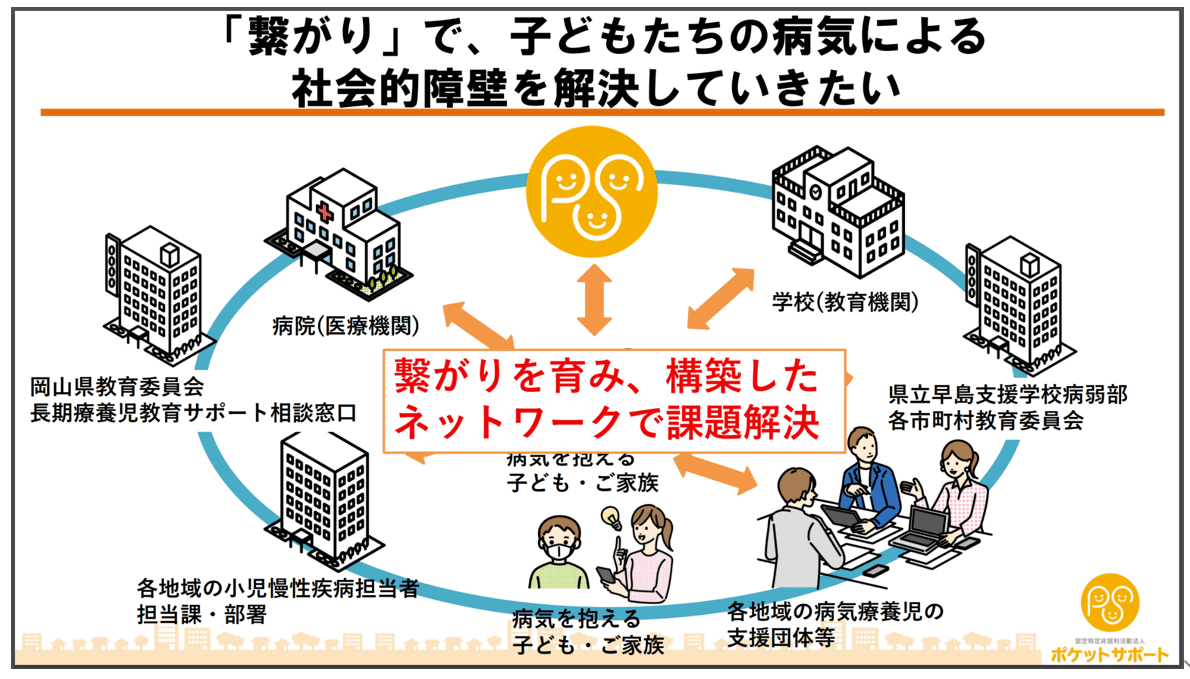

行政と連携した取り組みの一つが、岡山県での「長期療養児教育サポート相談窓口」。

2018年に始まり、教育委員会への相談を受け、学校との連携が必要な場合に派遣要請を受けて動くという。

「ある高校生が同級生と一緒に進級がしたい、と泣きながらドクターたちに訴えたそうです」と、三好さんが長期入院中の高校生の支援事例を話し始める。

病院は学校側に相談したが、当時は遠隔授業のノウハウが全くない。そこで、『窓口』を通じて教育委員会やポケットサポートのスタッフが病院でヒアリングを行い、技術的な支援やスケジュールを調整するコーディネーターとして動くことになった。

最終的には、遠隔授業が出席単位として認められて進級を果たし、生徒は無事高校を卒業。大学生になった生徒は「お世話になった病院で働きたい」と話しているという。

学習支援が治療への意欲にもつながる

「学校とのつながりを継続することが重要です」と三好さんは言う。

「入院中、療養中の孤立感や無力感を交流や学習支援によって軽減できる。学ぶ行為自体が治療への意欲にもつながることが、私たちの調査で確認できました」

「つながり」はコロナ禍でさらに加速。ポケットサポートには全国各地の病気療養中の子どもや家族から相談が寄せられ、「ハブ」となって近隣の団体へつなぐケースも増えてきた。これからは各団体のノウハウや事例を横展開で全国へ広げる全国ネットワークをつくっていきたいという。

三好さんはこう話した。

「病気だから仕方ないと諦めてきた時代は終わりにしたい。大人がつながって動くことで、子どもたちの未来も変わっていくと信じています」

ベネッセこども基金の取り組み

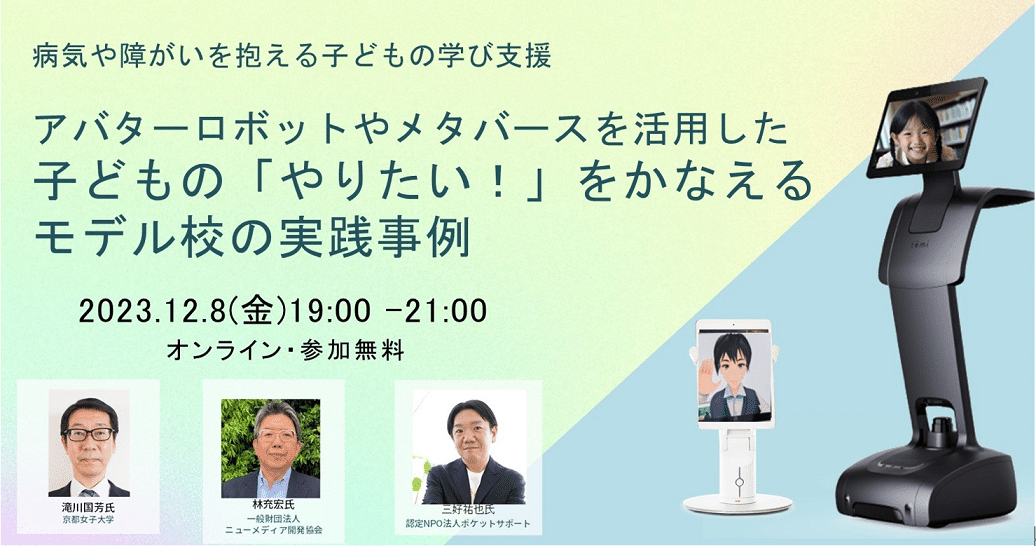

ベネッセこども基金MeetUpは子どもたちを取り巻く社会課題を発信し、解決策について一緒に考えていくオンラインイベントです。今回は「アバターロボットやメタバースを活用した、子どもの『やりたい!』をかなえるモデル校の実践事例」と題して、病気や障がいを抱える子どもの学び支援の事例について詳しくご紹介しました。

ベネッセこども基金は、未来ある子どもたちが、安心して学習に取り組める環境のもとで、自ら可能性を広げられる社会を目指し、さまざまな活動を支援しています。

自主事業にも取り組み、2015年度からは分身ロボットOriHimeを活用した学び支援プロジェクトを実施。2020年度からは子どもと学級を確実につなぐためのネットワーク環境整備などを支援し、33校28事例の授業実践を行いました。2022年度からは「日常で使える汎用的な学び支援モデルの事例創出」を目指し、連携や成功事例報告会などに取り組んでいます。

■共同事業に関するお問い合わせ

一般財団法人ニューメディア開発協会 新情報技術企画グループ

担当 平出、林 NMDA-SJG@nmda.or.jp

※共同事業や今回の事例に関するご意見・ご質問等は、上記のニューメディア開発協会までお願いいたします。各学校へのお問い合わせはご遠慮ください。