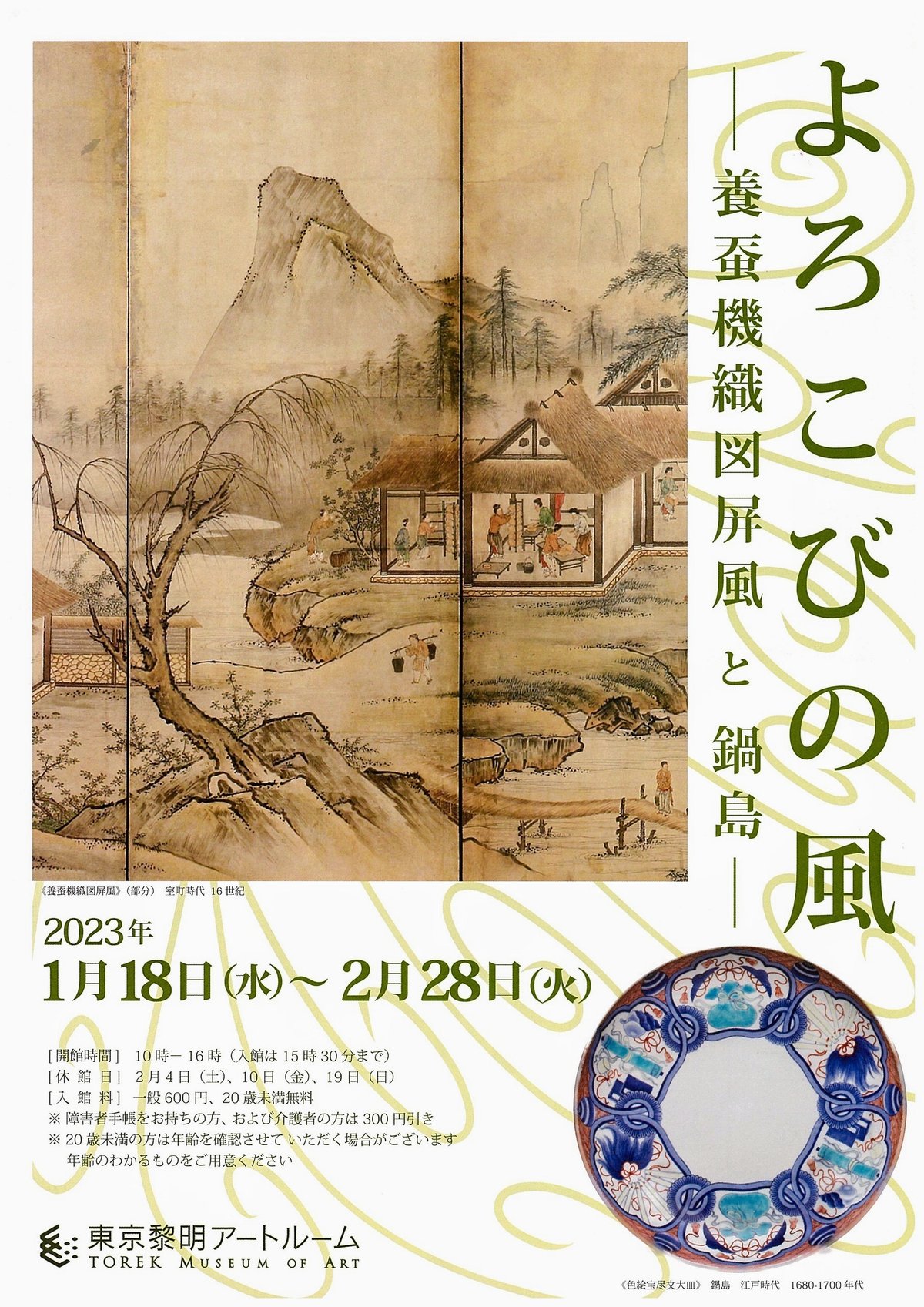

よろこびの風 〜養蚕機織図屏風と鍋島〜:1 /東京黎明アートルーム

黎明アートルーム、今回の取り合わせは「養蚕機織図屏風と鍋島」。

初めて知ったとき、結びつきがたいテーマかなという印象をもったものだが……考えてみれば、養蚕機織図という画題は、為政者に民の働きぶりをみせ善政をうながす「勧戒画」の一種として、江戸城や名古屋城など近世城郭を飾ったもので、かたや鍋島の磁器は将軍家への献上品。同じ空間にあって、そう違和感はないのである。

養蚕機織図はその名のとおり、蚕を育て、繭玉をつくり、それを絹糸に仕立て機織りをするまでの工程を描いたもの。昨年末の根津美術館「将軍家の襖絵」展で同館所蔵の《養蚕機織図屏風》を観ており、記憶に新しい。

山水描写のなかに数棟の家屋があり、その室内で養蚕機織がおこなわれる点は、根津本も本作も同様。ともに元信印が捺されていて、近い作例には違いない。

大きく異なる点は養蚕機織と山水の描写の割合で、本作のほうが養蚕機織の扱いが大きく、山水の描写は後退。

根津のほうは「本当は山水のほうを描きたかったんじゃないの?」というくらいに気合の入る、冷え枯れた峻厳な山水描写がすばらしい。そのかわりに養蚕機織の描写がおまけくらいにみえたものであるが、こちらでは工程をより詳しく観察できる。

展示室ではプロジェクターを使って実際の養蚕・機織の作業が投影されており、映像と作品を対照させることができた。映像で製造者の労苦に思いをいたすもよし、漫然と山水を眺めるのもよし、舟に乗る人、釣りをする人といった本筋とは関係ない人物にみずからを仮託するもよし……いろいろと楽しみ方が見出せそうな作である。

養蚕機織図は四季耕作図とワンセットで描かれ、合わせて「耕織図」とも呼ばれる。東京黎明アートルーム所蔵の《養蚕機織図屏風》と一具であった《四季耕作図屏風》は、アメリカの個人蔵になっているとか。再び同時に展示される日が、いつか来るだろうか。

書画としては他にも、お正月らしい吉祥性の高い江戸絵画などを展示。遠州の書状や、良寛の一行書《天満大自在天神》も出ていた。

とくに良寛さんとは、思いがけない出合いとなった。黎明アートルームに書のイメージがなかったので、ちょっとびっくりしてしまったのだ。解説にもあったように、《天上大風》を思わせるいい字で、見とれた。

次々回の展示は、良寛さんの特別展だという。浦上玉堂のときはほぼ借用品でまかなっていたが、あのような感じだろうか。本作はその予告でもあろう。とても楽しみだ。(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?