岩波書店・漱石全集注釈を校正する51 いい女はちょっきり結びで眉を軒げて火の柱

単純でいい女だ

下女は心得貌に起って行く。幅の狭い唐縮緬をちょきり結びに御臀の上へ乗せて、絣の筒袖をつんつるてんに着ている。髪だけは一種異様の束髪に、だいぶ碌さんと圭さんの胆を寒からしめたようだ。

「あの下女は異彩を放ってるね」と碌さんが云うと、圭さんは平気な顔をして、

「そうさ」と何の苦もなく答えたが、

「単純でいい女だ」とあとへ、持って来て、木に竹を接いだようにつけた。

「剛健な趣味がありゃしないか」

「うん。実際田舎者の精神に、文明の教育を施すと、立派な人物が出来るんだがな。惜しい事だ」

「そんなに惜しけりゃ、あれを東京へ連れて行って、仕込んで見るがいい」

「うん、それも好かろう。しかしそれより前に文明の皮を剥かなくっちゃ、いけない」

「皮が厚いからなかなか骨が折れるだろう」と碌さんは水瓜のような事を云う。

岩波書店『定本 漱石全集第三巻』注解には、

単純でいゝ女だ 『彼岸過迄』(明治四十五年)「須永の話」では主人公の須永がお手伝いの作に心の「安慰を得」(三十六)、「僕は僕の前に坐つてゐる作の姿を見て、一筆がきの朝貌のような気がした。たゞ貴い名家の手にならないのが遺憾であるが、心の中はそう云う種類の画と同じく簡略にでき上つているとしか僕には受取れなかった」と述べている。

……とあり、漱石の皮肉が見えていない。「碌さんと圭さんの胆を寒からしめた」「木に竹を接いだように」「剛健な趣味」「惜しい事だ」「皮が厚い」「水瓜」とこれだけ念押ししているのに、気が付いていない。これはあくまでもニュアンスの話だ。しかしこれだけニュアンスを並べられて「女らしい」と受け止められてしまえば、それはもうあなたの感想ですよね、ではすまない。

小間使の作は「女らしい」が、この下女はそうではない。

小間使とお手伝いは意味が違う。小間使は下婢である。須永は主人公ではない。

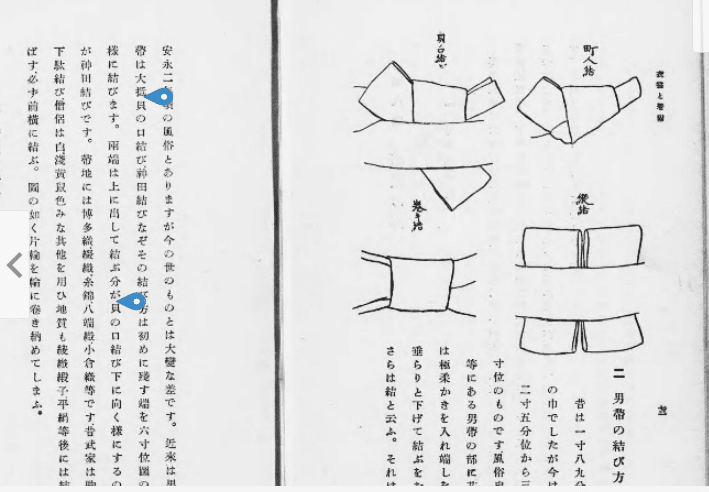

ちょっきり結び

ちょっきり‐むすび【ちょっきり結】 手軽に結ぶこと。ちょっとこま結びなどにすること。また、そのような結び方。ちょきりむすび。

ちょっきり結びは本来男結びではないか。つまり女らしくはない。

眉を軒(あ)げて

「もう分ったよ」

言い棄てて、部屋のなかに、ごろりと寝転んだ、碌さんの去ったあとに、圭さんは、黙然と、眉を軒げて、奈落から半空に向って、真直ぐに立つ火の柱を見詰めていた。

この「眉を軒げる」という表現は、戦前には見られたが戦後には見られない用例ではなかろうか。ふりがながあるから読めるのであり、フリガナがないとちょっと読めない。意味も解るような気がしてしまうのは、「軒」の訓に「あ-げる」はなく、軒昂という時の意味としての「あがる」は「昂」にあがる・たかぶる・たかまるという意味があるからこそだろう。こういう言葉にはそろそろ注釈が必要ではなかろうか。

稻香時に病蓐にあつたが、欣然として眉を軒げ、酒を饗して慰勞し、爲めに攻守の策を說き、大に元氣であつたが、門防長人下生が辭して間もなく、容子が變つて死去した。

眉だから上げるか下げるか伸ばすか緩めるくらいしかないからぎりぎり読めるか。

火の柱

岩波書店『定本 漱石全集第三巻』注解には、

火の柱 『夢十夜』(明治四十一年)「第五夜」に「馬は此の明るいものを目懸けて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱の様な息を二本出して飛んで来る」とある。木下尚江『火の柱』には、「昼は雲の柱となり夜は火の柱と現はれて、絶へず導き玉ふ大龍の聖手がある」という記述がある。『今昔物語』第一巻第二十六話に、「又行く程に、高さ十丈許なる灯の柱有り、漸く寄りて見れば、人の身の形也」とある。

……とある。

ふう……。

私は作品の外側から余計なものを持ち込んで勝手に解釈を広げてしまうトンデモ説が嫌いだ。そういうものからできるだけ遠ざかるために、書いてあることを読み、書いていないことを読まないようにして、できるだけ丁寧に読むことを心がけて来た。無論漱石サーガの中である言葉が通常持たない意味を纏うことは否定しない。間テクスト性というレトリックを意識しないわけでもない。

しかしまず言葉は、その作品の中でどのように関連付けられるのかというところを見なくてはならないのではなかろうか。それが基本中の基本で、作品の中でどこにも繋がらない言葉が出てきたとしたら、あるいはそこに何か合図が見られたら、それから作品の外側に意味を求めるべきではないかと考えている。

何度も書いているように、間テクスト性の範囲を広げすぎると、トンデモ説が生まれる。私が『絶歌』の結びが『金閣寺』のパロディの形式になっていると断するのは、『絶歌』の作中で『金閣寺』がバイブル、自分自身の物語だと書かれているからだ。そうした合図のない間テクスト性というものを無限に認めていては何でもありになってしまう。

この塩梅を間違えている人のいかに多いことか。

そしてここで岩波は敢えて作品の外側に意識を振り向けようとしていないだろうか。

まずこの「火の柱」は直前にある会話の中に現れる「火のひかり」のことであろう。

「ねえ。少し御山が荒れておりますたい」

「おい君、いくら荒れても登る気かね。荒れ模様なら少々延ばそうじゃないか」

「荒れればなお愉快だ。滅多に荒れたところなんぞが見られるものじゃない。荒れる時と、荒れない時は火の出具合が大変違うんだそうだ。ねえ、姉さん」

「ねえ、今夜は大変赤く見えます。ちょと出て御覧なさいまっせ」

どれと、圭さんはすぐ椽側へ飛び出す。

「いやあ、こいつは熾んだ。おい君早く出て見たまえ。大変だよ」

「大変だ? 大変じゃ出て見るかな。どれ。――いやあ、こいつは――なるほどえらいものだね――あれじゃとうてい駄目だ」

「何が」

「何がって、――登る途中で焼き殺されちまうだろう」

「馬鹿を云っていらあ。夜だから、ああ見えるんだ。実際昼間から、あのくらいやってるんだよ。ねえ、姉さん」

「ねえ」

「ねえかも知れないが危険だぜ。ここにこうしていても何だか顔が熱いようだ」と碌さんは、自分の頬っぺたを撫で廻す。

「大袈裟な事ばかり云う男だ」

「だって君の顔だって、赤く見えるぜ。そらそこの垣の外に広い稲田があるだろう。あの青い葉が一面に、こう照らされているじゃないか」

「嘘ばかり、あれは星のひかりで見えるのだ」

「星のひかりと火のひかりとは趣きが違うさ」

「どうも、君もよほど無学だね。君、あの火は五六里先きにあるのだぜ」

「何里先きだって、向うの方の空が一面に真赤になってるじゃないか」と碌さんは向うをゆびさして大きな輪を指の先で描いて見せる。

「よるだもの」

「夜だって……」

ここに敢て『夢十夜』の鼻息を持ち出す必要があっただろうか。

木下尚江の『火の柱』は社会主義的傾向の強い作品である。注釈者の意図がこの「火の柱」に社会主義者的立場を見ることだとしたら、やはりそれは行き過ぎであろうと思われる。何故なら木下尚江の威を借りずとも漱石は本作において華族や金持ちを徹底的に攻撃しているからだ。

それにそもそも木下尚江の「昼は雲の柱となり夜は火の柱と現はれて」は耶蘇教由来である。

もし社會主義的な小說といへば、卅七年の木下尙江の「火の柱」が、恐らくその名に値する、最初のものと呼ばれ得るであらう。

「火の柱」には、現代社會の各層に亙る、組織の不合理と、一部層の生活の貧困を指摘して、社會主義によつて革新を計らうとする主人公がゐる。

著者はもと基督〓徒であつたために、その社會主義も、いはゞ基督〓人道主義であり、「火の柱」の題目も、モオゼを理想とする博愛精神を反映する。

さらに『今昔物語』まで持ち出されてしまうと、最早何をかいわんやという気持ちになる。いくらなんでもこれは無関係だろう。

それくらいなら、熊本だけに、

こんな話や、

こんな話を拾った方がいいのではなかろうか。

天祐派

「なに、大丈夫だ。天祐があるんだから」

「どこに」

「どこにでもあるさ。意思のある所には天祐がごろごろしているものだ」

「どうも君は自信家だ。剛健党になるかと思うと、天祐派になる。この次ぎには天誅組にでもなって筑波山へ立て籠もるつもりだろう」

「なに豆腐屋時代から天誅組さ。――貧乏人をいじめるような――豆腐屋だって人間だ――いじめるって、何らの利害もないんだぜ、ただ道楽なんだから驚ろく」

ほらね、

こんなものが後から出て來る。やっぱり夏目漱石ってタイムトラベラー?

[余談]

今の時期はヒートショックがよく話題になるが、きまって思い出すのが『ドカベン』で山田太郎が解説していた風呂の入り方だ。自分の年齢が年齢なので、水島新司に感謝しながらゆっくり湯船に浸かる。 pic.twitter.com/LQh5d5i2ou

— まきしろう (@kyoto_kaimasu) December 29, 2022

今では銭湯に一度も行かない人というのも珍しくないだろうから、そのうち銭湯のお湯は熱いと註釈を入れないといけない時代が来るかもしれない。あるいは地方の人もそうか。東京の銭湯は熱い。

京都で観光案内している時にされた質問

— みえっぱりな京都人bot (@kyoutojin_bot) December 29, 2022

観光客「祇園精舎ってここから何分くらいかかりますか?」

私「多分半日以上かかります」

観「えっ?祇園精舎って、この辺にないんですか」

私「インドですね」

観「えっ?平家物語の祇園精舎ですよ?」

私「インドですね」

祇園精舎だって、多分注はついていたんだろうけど、つい忘れてしまうわけだ。

そしてたまにツイッターも勉強になる。

TLで木簡が話題になってたけど、奈良時代、勤務評定に用いられた木簡には、側面に紐を通す穴があり、位階順・役所順などに木簡を入れ替える、ソート機能があった。他にもIDパスや機密保持封印用の木簡もある

— 博物月報 (@hakubutu) December 29, 2022

奈文研監修『平城京のごみ図鑑』では、そんなできるビジネスマンの木簡の使い方を紹介してる pic.twitter.com/GZB3pFWEhW

学問修める上では「新しいことを一旦受け入れること」と「自分にとって当たり前のことにも疑問を持てること」の両方が大事で、前者が出来ないと基礎が身につかないし、後者が出来ないと身につけた基礎を応用したり発展させたり出来ないみたいな感じに陥りそう。

— 西内啓 Hiromu Nishiuchi (@philomyu) December 29, 2022

名前が出ていた甲斐文助係長の上司が堀崎繁喜捜査一課長。名刺班を担当した居木井主任は、日本最初のホームズ愛好会「バリツ支部」にも大いに関わりのある人物です。 pic.twitter.com/njEyGBrGIQ

— バルトン研究会 (@369halfmoonst) December 29, 2022

テンションの相違が顕著すぎるおやつtime pic.twitter.com/jKZltZuvcd

— 藤 あや子 (@fuji_ayako) December 30, 2022

朝のマンデラ😀 pic.twitter.com/Fkt87NBdmq

— ヒロポン【唄種ヒロポン】興奮するとウクレレ弾きながら山田になる服部です🤤🎶 (@phil0p0n) December 30, 2022

京都って内戦でもやってんのか? pic.twitter.com/Mwk3rQnzok

— 卑屈な奈良県民bot➡️小説「今昔奈良物語集」書店またはAmazonにて発売中! (@nntnarabot) December 30, 2022

どっちも負けないで🥺✨ファイトー pic.twitter.com/ebYIYTFwDn

— ヒロポン【唄種ヒロポン】興奮するとウクレレ弾きながら山田になる服部です🤤🎶 (@phil0p0n) December 30, 2022

『力と交換様式』そのものを(まだ?)読んでいないのでそれについては何とも言えませんが「『資本論』は哲学的に殆ど有意義なものになり得ないことを柄谷行人氏が集大成的に示した」ということはありそうなことであるとは思います。『資本論』はとても面白い読み物だとは思いますが…。 https://t.co/CCJnBRTbUY

— 永井均『独在性の矛は超越論的構成の盾を貫きうるか』発売中 (@hitoshinagai1) December 30, 2022

掉さす?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?