岩波書店・漱石全集注釈を校正する37 どす黒いちゃんちゃんは三週間以内に去る

どす黒くて竹輪の出来損できそこないである

挨拶が済んだら、あちらでもチュー、こちらでもチュー、という音がする。おれも真似をして汁を飲んでみたがまずいもんだ。口取に蒲鉾はついてるが、どす黒くて竹輪の出来損できそこないである。刺身も並んでるが、厚くって鮪の切り身を生で食うと同じ事だ。それでも隣近所の連中はむしゃむしゃ旨そうに食っている。大方江戸前の料理を食った事がないんだろう。

このどす黒い蒲鉾はおそらく「じゃこ天」であろう。蒲鉾のつもりでじゃこ天を食べればそりゃ不味いと思うに違いない。

どういう了見か地方の練り物の東京進出速度は緩やかで、小倉織や薩摩絣は早々に江戸に根付いたものの、当時の東京では蒲鉾と竹輪とはんぺんと真薯くらいしかなく、さつま揚げでさえ書物に現れるのは、明治四十五年、家庭に普及するのは大正期であると考えられる。

なると巻が出て來るのが1936年。

じゃこ天が東京で食べられるようになるのはかなり後であろうと思われる。ちなみに国立国会図書館デジタルライブラリー、青空文庫では確認できなかった。静岡の黒はんぺんの認知も、キリン一番搾りのCM後のことでごく最近である。

なお地方では昔から食べられていて、東京ではまず見られないという練り物は他にもいろいろある。また高野豆腐竹輪など、姿を消したものも少なくない。

こうした食べ物のことは案外解らなくなるので、できるだけ早い時期に註釈しておくべきだろう。

日清談判なら貴様はちゃんちゃんだろう

岩波書店『定本 漱石全集第二巻』注解に、

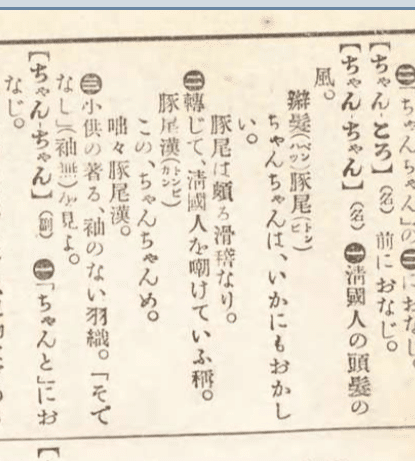

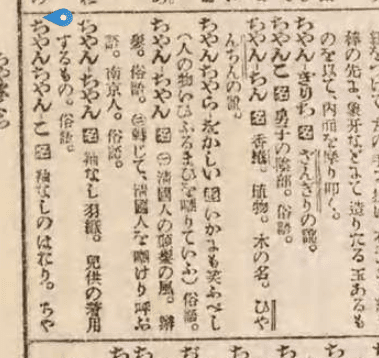

ちゃんちゃん 日清戦争前後に使われた、中国人を嘲って読んだ語。

……とある。

日清談判だ。帰せないと箒を横にして行く手を塞いだ。おれはさっきから肝癪が起っているところだから、日清談判なら貴様はちゃんちゃんだろうと、いきなり拳骨で、野だの頭をぽかりと喰くわしてやった。野だは二三秒の間毒気を抜かれた体で、ぼんやりしていたが、おやこれはひどい。お撲ちになったのは情ない。この吉川をご打擲とは恐れ入った。いよいよもって日清談判だ。

ここは明確に清国人をさして「ちゃんちゃん」と言っている。これは阿片戦争によりアジア殖民地化が始まった歴史にかんがみ……といった深みはなく、漱石のコードとしては「ハイカラ野郎」程度のさして意味のない罵倒だろう。モモンガーだって、そもそも何かが悪いわけではないのだ。

ちゃんちゃんとは、そもそも清国の辮髪人に対する蔑称であったものが、戦後もなお漢民族を中心とする中国人にも向けられているというねじれが注釈の中に現れている。「日清戦争前後に使われた、中国人を嘲って読んだ語」ではなく「日清戦争前後から使われはじめた、中国人を嘲って読んだ語」あるいは「日清戦争前後に使われた、清国人を嘲って読んだ語」とすべきであろうか。

そもそもChainaman とは「支那」「人」であろうに、「支那」すら頑なに変換させぬ辞書機能になお根深い差別意識が込められてはいまいか。

こんな土地に一年も居ると

おれが組と組の間にはいって行くと、天麩羅だの、団子だの、と云う声が絶えずする。しかも大勢だから、誰が云うのだか分らない。よし分ってもおれの事を天麩羅と云ったんじゃありません、団子と申したのじゃありません、それは先生が神経衰弱だから、ひがんで、そう聞くんだぐらい云うに極ってる。こんな卑劣な根性は封建時代から、養成したこの土地の習慣なんだから、いくら云って聞かしたって、教えてやったって、到底直りっこない。こんな土地に一年も居ると、潔白なおれも、この真似をしなければならなく、なるかも知れない。

この土地の人々に対する激しい差別意識は、「イナゴぞなもし」が実は相当堪えていたというわけではなく、まさに被害妄想的である「おれ」と、この土地に「下宿の女房に足を拭かせた疑惑」や「延岡問題」が持ち上がるいかがわしさが現にあることの衝突があるとみるべきであろうか。

前回からの繰り返しになるが、そもそも完全なる正義や完全なる惡があるわけではなく、漱石は『坊っちゃん』で常に目に見えていることと見えていないことを対比させてきた。「親譲りの無鉄砲」「親爺の依怙贔屓」「清の溺愛」「山嵐の煽動疑惑」「うらなりくんの転任にかんする赤シャツの理路整然とした説明」、そうしたものに揺さぶられながら、読者は思いこみを捨てて読み進めなくてはならない。「おれ」はあくまで物事の一面しか見ていないという意味で「信用できない語り手」なのだ。そのことは『吾輩は猫である』で理解できていた筈なのに、『坊っちゃん』ではやすやすと「おれ」の言い分を信用してしまう人が多い。

たとえば「潔白なおれ」と書いてしまう漱石に、芸者遊び疑惑がなかったわけではない。

つまり「こんな土地に一年も居ると」と書きながら夏目漱石は一年は居たわけなので、ここは反語的な意味合いを持ってくる。

まさか三週間以内にここを去る事もなかろう

庭は十坪ほどの平庭で、これという植木もない。ただ一本の蜜柑があって、塀のそとから、目標になるほど高い。おれはうちへ帰ると、いつでもこの蜜柑を眺める。東京を出た事のないものには蜜柑の生っているところはすこぶる珍しいものだ。あの青い実がだんだん熟してきて、黄色になるんだろうが、定めて奇麗だろう。今でももう半分色の変ったのがある。婆さんに聞いてみると、すこぶる水気の多い、旨い蜜柑だそうだ。今に熟れたら、たんと召し上がれと云ったから、毎日少しずつ食ってやろう。もう三週間もしたら、充分食えるだろう。まさか三週間以内にここを去る事もなかろう。

全体を見れば『坊っちゃん』という小説は、回顧の形式で、全ての出来事が終わった後、つまり街鉄の技士となった「おれ」の視点から描かれているとまずは考えてよいだろう。つまり「今となっては十倍にして返してやりたくても返せない」の「今」は清の死の後にある。「なるほど碌なものにはならない。ご覧の通りの始末である」という現時点の「おれ」は街鉄の技士である。

ところがこの場面では、あたかも未来を知らない過去において、現在進行形の物語を生きているかのように振舞う。無論これは三週間以内に何かが起きるというふりではある。その仕掛けの意味や効果はさておき、ただここまで作り込まれた物語の構造を逸して、確定しない未来を置いたことは注目してよいだろう。

湯島のかげま

あんな弱虫は男じゃないよ。全く御殿女中の生れ変りか何かだぜ。ことによると、あいつのおやじは湯島のかげまかもしれない。

野だがかげまなら、赤シャツは何だということなる。山嵐と「おれ」の天誅が誤爆である可能性は、冒頭の「親譲りの無鉄砲」から暗示されていたことだ。

赤シャツの声が女のようだとかさんざん仕込まれたふりが最後の誤爆に繋がると考えてよいだろう。この「かげま」もふりである。

瘠せても病気はしません

「あなたはどっか悪いんじゃありませんか。大分たいぎそうに見えますが……」「いえ、別段これという持病もないですが……」

「そりゃ結構です。からだが悪いと人間も駄目ですね」

「あなたは大分ご丈夫のようですな」

「ええ瘠せても病気はしません。病気なんてものあ大嫌いですから」

うらなり君は、おれの言葉を聞いてにやにやと笑った。

昔は痩せていることは褒められなかった。ふくよかな方が金持ちに見られた、というような話を何となく聞き知っている人はいるとおもう。しかし当時の「痩せている」「肥満」「病気」のイメージは現代人の想像をはるかに超えるものである。

私もつい最近その事実を知って驚いた。それはたまたま「静坐」について調べていた時のことだ。まず、この写真に出くわして「おや?」と疑問が湧いた。

右が「静坐」一年、左が「静坐」三年。つまり左の方が仕上がっているのである。

横から見ると明らかなように、明らかに腹が出ている。これは一体何を自慢しているのかと不思議になる。

実は「肥満」にはそもそもマイナスイメージはなかったのだ。

敬太郎が留桶の前へ腰をおろして、三助に垢擦を掛けさせている時分になって、森本はやっと煙の出るような赤い身体を全く湯の中から露出した。そうして、ああ好い心持だという顔つきで、流しの上へぺたりと胡坐をかいたと思うと、

「あなたは好い体格だね」と云って敬太郎の肉付を賞め出した。

「これで近頃はだいぶ悪くなった方です」

「どうしてどうしてそれで悪かった日にゃ僕なんざあ」

森本は自分で自分の腹をポンポン叩いて見せた。その腹は凹んで背中の方へ引っつけられてるようであった。

こんな場面を読みながら、まさか腹が出ていることが良いことだとは思わなかった。

人は肥滿長大でありたきものなり / 18 (0014.jp2)

如何にせば肥滿するか / 65 (0036.jp2)

第三岡田式靜座法にて肥満したる實驗者の談 / 90 (0050.jp2)

肥満せんとせば斯くせよ / 206 (0110.jp2)

肝油を飮んで肥満した實例 / 215 (0114.jp2)

さてこうして肥満が良いことと云われてもなかなか承服できかねるのでさらに調べて行くと、やはり異なる立場はいくらでも見つかった。

若い婦人の肥滿するは世界萬國いづくにても好まぬ事と見え日本にても瘠するために酢をのむと云ふ事もあり又西洋諸國にては甘きものを忌みて砂糖類を喰へば肥滿するとて年頃になりたる婦人は都て甘味を嫌ひ……

どうやら著しい肥満は好ましくないものであったようだが、適度に肉づきの良いことが好まれていて、痩せていることにこそ健康に関するプラスのイメージがなかったということのようだ。

そういえば谷崎も、

「Aさんどうです、Tさんは検査に合格しますか知ら。」

K氏がこんな質問をする。

「そうですなあ。あなたは取られそうですなあ。何しろむくむく太って居て、立派な体格ですからなあ。」

などと書きながら脂肪過多症で徴兵検査は不合格になっている。あくまでもほどほどの肉づきが良いのだ。

[余談]

半切(はんせつ)と半切れ紙についても調べているがよく解らない。ただこんなものも現代人は半紙とまちがえてしまうのではなかろうか。杉原紙はもうない。半切(はんせつ)も半切れ紙も使う人がなかろう。

Finishing up translating The History and Significance of Tattooing in the Southern Isles (Tattooing in Okinawa) The book was published in 1962 but most of the research was done in the 1930s.

— eric ゑリッ久 (@shinobu_books) December 15, 2022

The author Obara went to most of the islands in Okinawa including Minna 水納島 pic.twitter.com/efpbjzteu3

謎の長い生き物がこたつの下で寝てました pic.twitter.com/hT4GoYpwIM

— こけ助パパ (@kokesukepapa) December 15, 2022

←当館の「推しおじ」は、このおじさんです(アイコン)。太田記念美術館さんで開催される「広重おじさん図譜」展(2023/2/3~)で、皆さまもぜひ「推しおじ」を探してくださいね。 https://t.co/JQVW9U4Q0U

— 中山道広重美術館 (@hiroshige_ena) December 15, 2022

अब गूगल ने उर्फी की पॉपुलैरिटी पर ठप्पा लगा दिया है, आइए जानते हैं कैसे...#UrfiJaved https://t.co/ySVAfWVlDq

— Zee News (@ZeeNews) December 15, 2022

「正岡子規が最初に作った漢詩の題は『聞子規』。当時12歳」「その詩は手引き『幼学便覧』フル活用で作られている」という。知らなかったなあ。とても面白い。

— 田中 草大 (たなか そうた) (@_sotanaka) December 14, 2022

「子規」の号は病気での喀血に基づくという話があるから、最初の漢詩の題が「(聞)子規」なのは奇なる偶然ということか。 pic.twitter.com/bfbO4u1SII

世界初「ポータブル量子コンピュータ」が発売。2量子ビットで118万8,000円より https://t.co/NjRGRF97UG pic.twitter.com/f8zA6dLB35

— PC Watch (@pc_watch) December 15, 2022

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?