芥川龍之介の『念仁波念遠入礼帖』をどう読むか④ 辞書を疑え

(四)門下を食客の意とは聞えたり。平原君に食客門下多かりし事、史記にあるは言ふを待たず。然れども後漢書承宮伝に「過徐盛慮聴経遂請留門下」とあり。門弟子の意なるは勿論なり。然らば誰それの門下を以て居るも差支へなき筈にあらずや。「青雲の志ある者の軽々しく口にすべき語にあらず」とは燕雀生の独り合点なり。

文芸春秋の読者には少年の人も多かるべし。斯かる読者は泥古残念帖にも誤られ易きものなれば、斯くて念には念を入れて「念仁波念遠入礼帖」を艸すること然り。

言わずもがなではあろうが『念仁波念遠入礼帖』は「読むという行為の困難さ」を再確認し、そして「浮薄の批評」に対する手厳しい反論を行うという、今はもう滅多に見られない文士の意地の見える文章である。そういうものを目にしたのは笙野頼子の『徹底抗戦!文士の森』が最後であったような気がする。

しかしこれまでに指摘してきたとおり、まさに読むという行為は困難な試みであり、人にはそれぞれ知っていることと知らないことがあり、解っていることだけでは調べられないことがあり、知らなければ手が付けられないこともある。

どうも芥川は、あの大天才芥川龍之介が、間違いを指摘しようとしてかえって間違えている。知識として知らないばかりではなく、冷静さを失いロジカルに考えられていない。 らしくない。稚拙である。

それでもまず字引を引き、

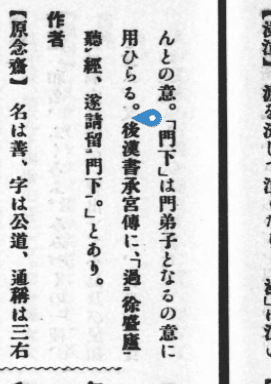

もん‐か【門下】

①門のあたり。邸内。また、その許に伺候すること。

②ある師の門に入って教えを受けること。また、その人。門人。弟子。門下生。

もん‐か【門下】

1 門の下。邸内。また、人のもとに近く伺候すること。転じて、食客。門客。

2 師の門にはいり、教えをうけること。また、その人。門人。門弟。

3 門跡2を敬っていう語。書札礼で宛所の下に敬意を表するためにつける脇付(わきづけ)などに用いられた。

引き比べ、裏を取る、

しょっ‐かく【食客】シヨク‥

[史記平原君伝]

①自分の家に客分として抱えておく人。

②寄食する人。居候いそうろう。しょっきゃく。

【食客】ショッカク・ショッキャク・イソウロウ

㊀(ショッカク)・(ショッキャク)客分としてかかえられている私的な家来。特に、中国の戦国時代、特別な技術・才能があるので、客としてめしかかえられた人。門客。

㊁(イソウロウ)《日本語での特別な意味》他人の家にやっかいになる人。

そうした地味な作業なしに読むという行為はけしてかなわないだろう。

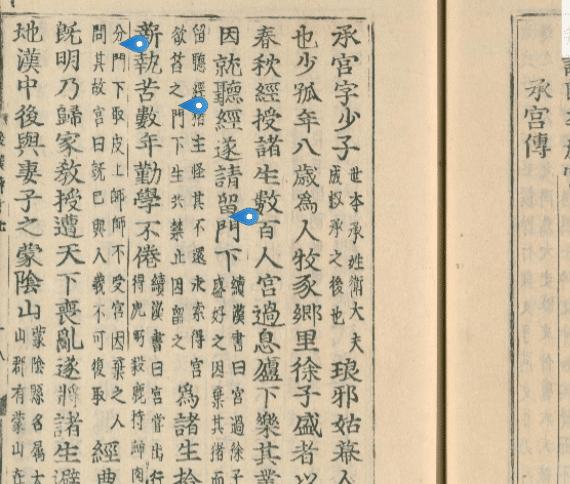

この本他いくつかの漢文の教科書、副読本のようなものでは『後漢書 承宮傳』に、「過徐盛廬聽經、遂請留門下。」とあるとしている。つまり芥川の「然れども後漢書承宮伝に「過徐盛慮聴経遂請留門下」とあり。門弟子の意なるは勿論なり」という記述には根拠があるという理窟になる。

仮にこの本が正しいとするならば、ああそうかと済みそうな話ではある。

しかし本当のところはどうであろうか。

本当のところ、つまり『後漢書 承宮傳』には何と書かれていているのだろうか。

実はこのことはインターネットで痕跡を調べてみてもこれまで真剣に議論された形跡がない。調べて、何かわかれば、必ず痕跡がある筈である。しかしこの件で検索して、まず挙がってくるのは小林十之助のnoteだろう。

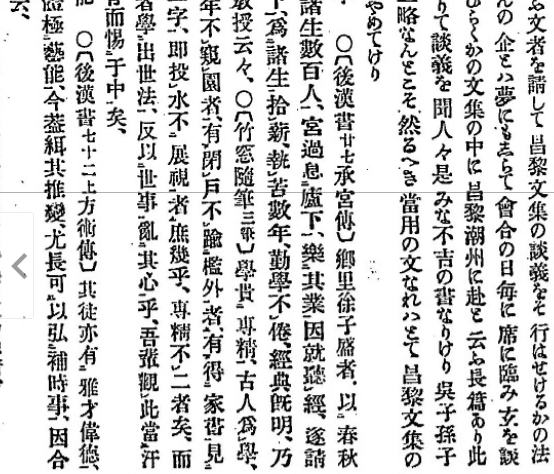

ところで『後漢書』には、「常爲食客居門下。刺史守令多出其家。歲時賑給郷間故人」ともあり、これを、いつも門下に食客がいた。その家には多くの刺史(官職の一つ)が出入りしていた。四季折々に郷里の古い仲間に施しをした、という程度に読めば「食客」と「門下」は同義ではないか。

また「常爲門下掾祭酒。不肯作職吏。更始立。」「門下掾王望。擧膓上壽。」「因就聽經。遂請留門下」いずれも門弟子というよりは食客である。常に祭酒を掾(たす)け、薪を拾うのは本来の門弟子の役割ではない。

それは漱石に顎で「煙草」と言われた弟子・芥川のもっとも理解しているところであろう。小宮豊隆や鈴木三重吉などは何日も泊まり込んではちょっとしたお使いは進んで頼まれていたので弟子ではあるが食客に近い。芥川ほか木曜会に集うようなメンバーはそういうタイプの弟子ではない。小宮などは木曜会に関係なく金曜でも土曜でも漱石に会いに来るので弟子のランクが違う。

ところでそもそも『後漢書 承宮傳』に、「過徐盛廬聽經、遂請留門下。」とあるというのは本当だろうか?

そう書くと「こいつ馬鹿か」と思われるだろうか。現に芥川が引用していて、教科書や辞書に載っているのに、今更何を言っているのかと。

どうも私には「因就聽經。遂請留門下」の方しか見つけられない。

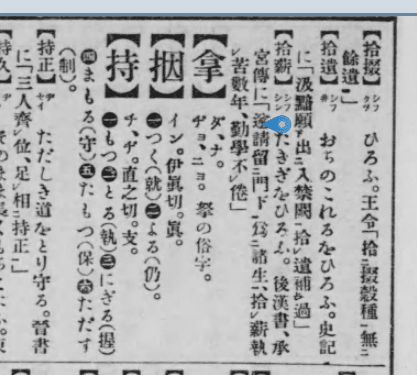

確かにあの上田万年の『大日本国語辞典』には芥川の引用通りのことが書いてある。しかしあのあの上田万年の辞典にあるからそれで真実だというわけにはいかない。

私は芥川も上田万年も妄信しない。

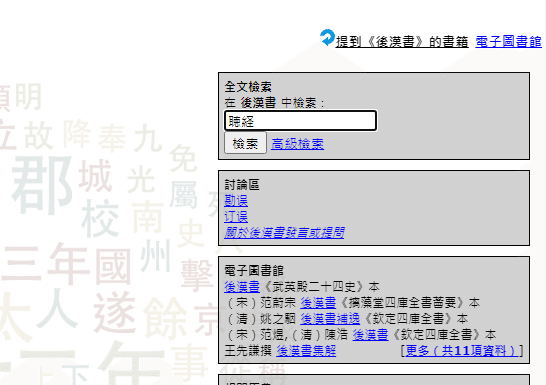

よくよく『後漢書』を読んでみよう。

おなじ「宣張二王杜郭呉承鄭趙列伝」の「承宮」の中に、「過徐盛廬聽經、遂請留門下」と「因就聽經。遂請留門下」があるのだろうか。

実は私が読んだ国立国会図書館デジタルライブラリー内の『後漢書 承宮傳』には、「過徐盛廬聽經、遂請留門下。」という文言はない。

あるかないかで言えばない。あるのは「因就聽經。遂請留門下」である。これはどういうことか。

「因就聽經,遂請留門下,為諸生拾薪」はデータベースに見つかった。

しかし「過徐盛廬聽經」はデータベースの検索で引っかかってこない。

これはいかに私が馬鹿で不手際なのかを宣伝するために書いているおふざけではない。

徐盛とはそもそも『三国志』の中の人である。呉の大将だ。時代は合うには合うが……。

過慮とは考えすぎ、思い込みのことである。

どうも「過徐盛廬聽經」はどこかで紛れ込んだ文字列ではないかと思われる。中国語のウエブサイト、正確に言えばグーグル・ブックスの記録で「過徐盛廬聽經」の文言が二例ほど確認できたが、これは『後漢書 承宮傳』そのものではなく、その註釈本でもなさそうだ。また日本の漢文の教科書や辞書との関係も曖昧だ。関係は分からないが、おそらくなにかきっかけというものはあったのだろう。

例えば『後漢書 承宮傳』の後の時代に書かれたものがどこかで引用され孫引きされて、そのまま漢文の教科書に収載されて、それを芥川がそのまま覚えたということがなかろうか。

今日初めて小林十之助の文章を読んだ人(初めまして小林十之助です。)は「そんな馬鹿なことがあるか」と思われるかもしれないが、私は冗談を書いている訳ではない。

その証拠は何度も示してきた。

これもその一つの例と言えるだろうか。

あるいはこれはどうか。

なかなか認めがたいのだろうが、真実はこういうことだ。

ここには丁寧に読むという以外のからくりは何もない。

いくらでも疑い、確認してもらえばいい。

兎に角、『後漢書 承宮傳』に、「過徐盛廬聽經、遂請留門下。」の文字はなく、芥川の引用は間違っていて、芥川は『後漢書』百二十巻を通読していたわけではなく、日本の百年前の漢文の教科書や辞書は間違っていて、芥川作品はまだ誰にも読まれていない、と今日の時点では書いておく。念には念を入れて「念仁波念遠入礼帖」を読むとこんなことになる。

お蔭でとても疲れた。

読むという試みはかくも困難な行為なのだ。

困難すぎて、一日二つしか記事が書けない。

多くても三つだ。

When Hayao Miyazaki talked about the end of his career, he said he'd like to die like Soseki Natsume at the time of Light and Darkness. In other words, he'd like to die during the production of his unfinished magnum opus. pic.twitter.com/SOPQ8khhSj

— ehoba (@htGOIW) October 5, 2023

ブランジ、ジヤンパン、ペコス…。ホルト油はオリーブオイルというのは分かるけど、戦時中の食べ物の名前がもう解らなくなっている。 pic.twitter.com/AklmlzMDoh

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) October 5, 2023

メルキ、アスハレグス、ラカン、イスポート、ハピス、カーリンス、ホハー、これ全部何だか解らない。

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) October 5, 2023

[征西戦記稿] : [附録]

[参諜本部] [編][出版者不明] pic.twitter.com/chdfcBHWTw

「バカの考え休むに似たり」というのすごい名言だと思っていて、どれだけすごく賢い人でも前提の情報のインプット足りてないとか必要な理論や枠組み理解してないとか実証のための試行錯誤欠いたただの「自分の考え」、いつまでも結論出なかったり間違って有害な判断に至るのちょくちょく見かける。

— 西内啓 Hiromu Nishiuchi (@philomyu) October 7, 2023

【余談】

作家の交友関係、私生活に関しては殆ど知らない。

久米、芥川来訪。久米氏にはかなり久しぶりであったが、違って居る。どっちかと云えば少しみじめに変って居る。芥川と云う人は久米より頭のきくと云う風の人で、正直な純なところは少しすくない。岡信氏と佐藤功一氏の違いがあると云っていい位である。顔はかなりいい方だが、凄い。

ひな祭りの日に何だろう? 宮本百合子は前年中編『貧しき人々の群』を「中央公論」に発表、天才少女として注目されていた。何だかすでに大作家のようなえらく貫録のある書きっぷりだが、この年宮本百合子はまだ十八歳くらいの筈、久米正雄は八歳年上である。

このくらいの貫録は一つの才能だ。

芥川さんに始めておめにかかったのは、大正六年の多分三月頃のことだったと思います。まだ私が羽織を着ていた憶えがあるから。久米さんと一緒に或る午後遊びに見えました。『新思潮』がまだ久米さん方によって編輯されていた時分で、その時私は十九になった位のものでした。

芥川さんは、大学の制服の膝をきちんと座布団の上に坐って――確にあれは制服だったが、でも、大学を一体芥川さんは何年に出られたのかと思って、今、年譜を調べて見たら、大正五年七月英文科を卒業とある。そうすると、六年と思ったのは五年の秋ででもあったのだろうか。卒業して翌年になって芥川さん制服を着てはいらっしゃらなかったでしょう。――

何年だったか、兎に角その或る薄ら寒い午後、芥川さんは制服の膝をきちんと折って坐って、ぽつぽつ喋りながら、時々、両肱を張って手を胸の前で合わせては上から下へ押し下げるような風をなすった。

やがて夕方になり、三人はお鮨をたべた。トルストイの「戦争と平和」の話が出て、あの中の女性では誰が好きか、ナターシャなどと云われた。

のちにはこう書かれる。大正六年三月は再訪時の日付で、これが初めて会った時の印象だろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?