岩波書店・漱石全集注釈を校正する18 ぺらぺらの利己主義に牡蠣の如くうまい色

うまい色

岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解に、この箇所への指摘はない。ハガキは上が赤く、下が深緑で塗られている。その真ん中に一匹の動物がパステルで描かれている。この「うまい色」が村上春樹のベストセラーのような色調を指すのか、それともパステルで淡く描かれた吾輩の毛並みを指すのか判然としない。

ここは波斯産の猫のごとく黄を含める淡灰色に漆のごとき斑入の皮膚を有しているにもかかわらず、主人には、黄でもなければ黒でもない、灰色でもなければ褐色でもない、さればとてこれらを交ぜた色でもない、ただ一種の色であるというよりほかに評し方のない色で描かれたことと対になると考えられるのではなかろうか。

つまり『ホトトギス』の読者がテキストをイラスト化したものが、実物を見て描いた苦沙弥の画よりはるかに上手だったという洒落であろうかと思いきや、主人はそこに描かれているものが吾輩だとは気がついておらぬ。ただ色に感心していたのだ。しかし吾輩の見立てでは「画家丈に形体も色彩もちやんと整つている」ということなので、やはり『ホトトギス』の読者がテキストをイラスト化したものが、実物を見て描いた苦沙弥の画よりはるかに上手だったということにはなる。「うまい色」と云いながら吾輩に気が付かないというボケである。

牡蠣の如く

岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解に、

牡蠣の如く 「牡蠣」(Oyster)は英語では「極端に寡黙な人」という意味で用いられることがある。

……とある。本文中この語は、

またいわんや同情に乏しい吾輩の主人のごときは、相互を残りなく解するというが愛の第一義であるということすら分らない男なのだから仕方がない。彼は性の悪い牡蠣のごとく書斎に吸い付いて、かつて外界に向って口を開いた事がない。それで自分だけはすこぶる達観したような面構えをしているのはちょっとおかしい。達観しない証拠には現に吾輩の肖像が眼の前にあるのに少しも悟った様子もなく今年は征露の第二年目だから大方熊の画だろうなどと気の知れぬことをいってすましているのでもわかる。

……とあり、「外界に向って口を開いた事がない」に係ければ確かに寡黙という意味になるが、「書斎に吸い付いて」に係るとすればこの注解はおかしい。実際「牡蠣の如く」という比喩は、寡黙の意味に使われる他、

巴里安下宿の哲學者の牡蠣の如く、自家の床上を離れず、空しく過ぎし世の素朴、緩漫、輕信の珍跡を爲すに過ぎない住著の巴里子に就いてゞある。

自家に住めること、巖上の牡蠣の如く、過去の質朴、遲緩輕信等を存したる土着の巴里ッ子なり。

神速果敢な皇軍の向ふところ、牡蠣の如く取りついた米英勢力は見る見る引剝がされてゆく。

下手なのになると、黑板も生徒もそちのけにして、自分が一夜漬に拵へて來たノートに、恰も岩に於ける牡蠣の如くかじい附く。そしてもう、斷末魔の迫つた樣な聲を出して絕叫してゐる。

さうする時に、吾々はその生活意識の底に牡蠣の如くこびりついて居るものを發見するであらう。それは固い固い殻である。

……と引きこもり、動かないことの例えも散見される。さらに後に、

おりから門の格子がチリン、チリン、チリリリリンと鳴る。大方来客であろう、来客なら下女が取次に出る。吾輩は肴屋の梅公がくる時のほかは出ない事に極めているのだから、平気で、もとのごとく主人の膝に坐っておった。すると主人は高利貸にでも飛び込まれたように不安な顔付をして玄関の方を見る。何でも年賀の客を受けて酒の相手をするのが厭らしい。人間もこのくらい偏屈になれば申し分はない。そんなら早くから外出でもすればよいのにそれほどの勇気も無い。いよいよ牡蠣の根性をあらわしている。しばらくすると下女が来て寒月さんがおいでになりましたという。この寒月という男はやはり主人の旧門下生であったそうだが、今では学校を卒業して、何でも主人より立派になっているという話はなしである。この男がどういう訳か、よく主人の所へ遊びに来る。来ると自分を恋っている女が有りそうな、無さそうな、世の中が面白そうな、つまらなそうな、凄いような艶っぽいような文句ばかり並べては帰る。主人のようなしなびかけた人間を求めて、わざわざこんな話しをしに来るのからして合点が行かぬが、あの牡蠣的主人がそんな談話を聞いて時々相槌を打つのはなお面白い。

こうあるので、この「そんなら早くから外出でもすればよいのにそれほどの勇気も無い。いよいよ牡蠣の根性をあらわしている」は出不精を、「あの牡蠣的主人がそんな談話を聞いて時々相槌を打つのはなお面白い」は寡黙を現していると捉えた場合、ここは単に寡黙と限定するのではなく、牡蠣の性質としての動かないことの意味にも捉えるべきではなかろうか。勿論後に「平常(ふだん)は言葉数を使わない」ともあるので寡黙ではある。「近頃は外出する勇気もない。何だか世間が慵く感ぜらるる。主人に劣らぬほどの無性猫となった。主人が書斎にのみ閉じ籠っているのを人が失恋だ失恋だと評するのも無理はないと思うようになった」ともあるのでやはり出不精ではある。

その後「牡蠣的生涯」「牡蠣的主人」「牡蠣先生」と冷やかされるところの意味はやはり寡黙という意味よりは引きこもりの意味で使われているとみるべきであろう。

べんべら者

岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解に、

べんべら者 べんべら物。安物、または着古した絹の衣服を軽んじていう言葉。漱石には明治三十二年、「べんべらを一枚着たる寒さかな」の句がある。

……とある。

一般的には「べんべらもの」とは安物というよりは、ぺらぺらした絹の着物、粗末な着物の意味で使われる。安物であろうが粗末であろうが厚ければ寒くはなかろう。勿論「べんべら」には単に安物に転じた用法があり、泉鏡花は「べんべらものの羊羹」というよう使っている。

しかしここはぺらぺらのニュアンスを入れたいところ。

利己主義

岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解に、

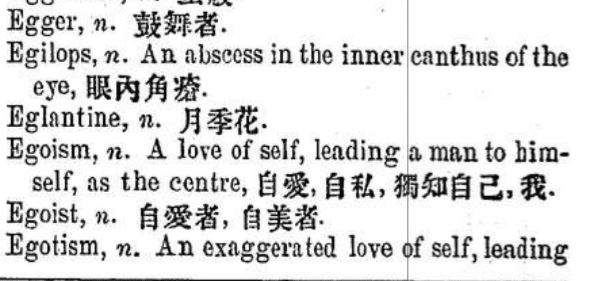

利己主義 英語egoismの訳語で明治時代の新語。明治三十七、八年頃の「断片十八」に利己主義に触れた一文がある。また『三四郎』「七の三」には広田先生が利己主義と利他主義について語る場面がある。

……とある。しかしそもそも「利己主義」は英語egoismの訳語なのだろうか。「利己主義」の概念そのものがegoismの翻訳であることそのものはきわめて怪しい。

我利心(Selfishness,Egotism Egoisme, Celbatsucht)ト曰フ自利トハ他人ニ損害ヲ與ヘサル範圍內ニ於テ自己ノ利益ヲ謀カルコトナリ我利トハ他人ニ損害ヲ與フルヲモ顧ミスシテ唯自己ノ利益ヲノミ是レ謀カルコトナリ

この「我利心」がいわゆる「利己主義」に極めて近い概念化と思われるが、これは英語の翻訳ではない。

もっとも古くは明治四年、ドイツ語からの訳出としてEgoismusに対して「オノボレ」があり、これが明治五年以降「自惚」となり、

次第に「egoism」の意味として「自愛」が定着していった経過が見られる。

そして単なる訳出語としての自愛の概念が再びその思想性の中で掘りかえされていく。1884年は明治十七年である。この辺りから「主我主義」「自理主義」という言葉がEgoismの訳語として見えてくる。特に「主我主義」に関しては、マルクスやニーチェの翻訳等で長く使われ、1944年頃までは使用例がみられる。

そしてやはりドイツ語からの訳出として、つまりドイツ的Egoismusの訳語として「利己主義」という言葉が出て來るのが明治二十年。東京専門学校 (早稲田大学の前身)に坪内逍遥が加わるのが、明治十六年。盛んに「利己主義」を論じた講義録が、明治十七年以降のものと考えると、帳尻が合う。

併しながらたとひ百歩を讓つて公德如は利己主義から出づるとしても又兎に角西洋人の公德はすべて利己主義の結果宮であるとしても其れでも猶ほ前の定義は崩れない。而して理智に富める利己主義は迚も野蠻蒙味の社會には起らぬ。

大西祝は明治二十四年以降の西洋哲学史の講義で「ホップスの利己主義論」を論じ、綱島 梁川はおそらく明治二十九年以降「スピノザ、ライプニツツの高尚な利己主義」を論じる。明治三十五年には名尾玄乘が『法律と宗教との關係』において「北部地に起りて一方には性善說を立てゝ荀子の性惡論を駁し又告子の満水說に對す重んず可き仁義を以て楊子の利己主義」とまで言い始める。いや「楊子の道は絕對的利己主義なり、絕對的快樂主義なり、而も其の己れを利し己れを快にする所以のものは、極めて淺薄言ふに足らざるなり」と松本文三郎が『支那哲学史』を書いたのが先か。この辺りの出版年は詳らかにしない。

兎に角ここまですべて早稲田勢、東京専門学校の話である。一方「かたくな」とは頑迷にして利己主義なるものをいふ、と書いているのも早稲田勢、千秋季隆である。

この東京専門学校勢の中でもっとも注目すべきは藤井健治郎の『道徳原理批判』である。

それ故に此意味に於て、マツクス、スチルナーは、靑年時代の人間は禁錮せられたる利己主義を以て活動して居ると說て居ります無論マツクス·スチルナーの考に依れは、凡、人間は利己的に活動するものであるが故に總て利己

一は利己主義を唱ふる學派であつて、一は利他主義を唱ふる學派である。

それ故に其公平なる事實の觀察の上に〔理理學を建設せんとすれば、其倫理學なるものはどうしても利己主義であると同時に利他主義ならざるを得ないのである。

書いていることそのものはたわいのないことのようだが、何しろマックス・シュティルナーに辿り着いたところが凄い。シュティルナーの自我は殆ど永井均の比類なき〈私〉だからだ。

このことをまだ書きたいがいささか長いので、今日はここまで。「利己主義」は英語のegoismの訳語ではなく、ドイツ的Egoismusの訳語であり、『ドイツ・イデオロギー』に現れる「自らと一つなる主我主義」「創造者としての主我主義者」というような高尚な議論から、やや灰汁取りされたものが漱石の言う利己主義ではあろう。

[余談]

それにしても残された資料だけから見ると東京専門学校の中で利己主義の概念が練られたように見えて困る。帝大が資料をオープンな形で残していない可能性が極めて高い。この「利己主義」については簡単に結論を出さず、じっくり調べてみる必要があるかもしれない。

誰も

— 昭和の乙女だったかも知れない (@syouwa_otome) November 28, 2022

スマホを見ていない…#昭和 pic.twitter.com/0yj9lkZRCB

「~」(チルダと読みます)も、最近活躍の場を広げている。

— 石黒圭 (@ishigurokei) November 28, 2022

「○○から○○まで」という区間を表すだけでなく、長音を使うところで、肉声っぽさを表すために「う~ん」のように使ったり、「~すること」のように「何々」、人によっては「ほにゃらら」と読みたくなるところで用いたりする。

食用コオロギの粉末を学校給食に 全国初、まず徳島でhttps://t.co/kpN0cDrhwa

— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) November 28, 2022

私は木々高太郎(林髞)がいかにパンが脳によいかを力説するのをリアルタイムで聴いたことがあるが、高名な学者(で作家)が諜報活動のようなことをしているとは思ってもみなかったので、彼の研究成果を述べているのだと素直に信じていた。今では私はパンをほぼ食べないが…。

— 永井均『独在性の矛は超越論的構成の盾を貫きうるか』発売中 (@hitoshinagai1) November 28, 2022

وش رايك بوضع مثل هالتماثيل كزينه للبيت ؟ pic.twitter.com/UZNMrIwOwi

— بدر آل زيدان (@Badr_Alzidane) November 28, 2022

テキスト入力だけで、イメージを即座に出力できる「創造するAI」。画像だけでなく、動画の生成も可能に。Googleは小説や音楽、3Dモデルの自動生成AIも紹介しており、活用法が広がる可能性があります。https://t.co/lk7uUyi40h

— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) November 28, 2022

TypeScriptでanyを使うと添削してくるクソ(神)アプリ pic.twitter.com/gcszVWvDjp

— スタバでMacを開くエンジニア (@MacopeninSUTABA) November 27, 2022

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?