岩波書店・漱石全集注釈を校正する42 大抵のものは同類で蒟蒻閻魔は個中の味

主人のおやじはその昔場末の名主

主人のおやじはその昔場末の名主であったから、上の者にぴょこぴょこ頭を下げて暮した習慣が、因果となってかように子に酬むくったのかも知れない。まことに気の毒な至りである。

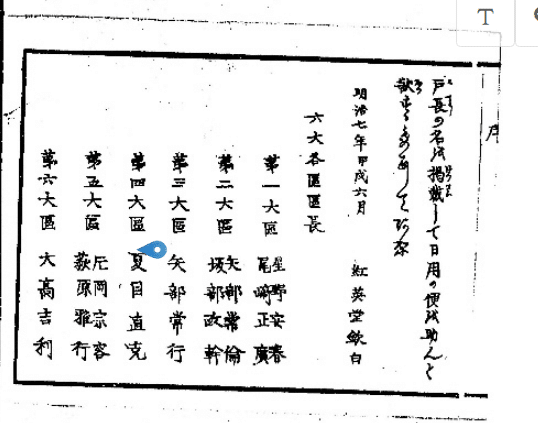

岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解に、

主人のおやぢは其昔場末の名主 漱石の父小兵衛直克までは、夏目家は十一カ町の名主として代々、江戸牛込馬場下横町(現、新宿区喜久井町)に住んでいた。

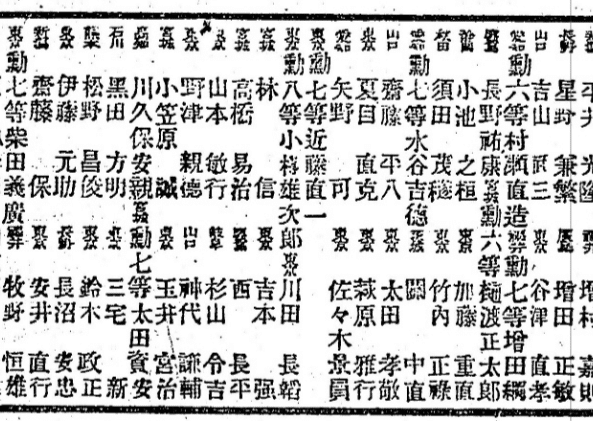

……とある。この資料では本郷弓町のところに区長とある。1875年は明治八年である。

この資料では八等警視属とされている。

この資料では第四区の区長とされている。東京六大区とは……

このことでしょうか。

明治十二年には七等に昇格。

明治十九年でも変わらず。

これを見ると区長の仕事に警視は含まれていない。

その警視属としての役割がどのようなものであったかは定かではないが、夏目直克は名主というよりまずは区長であり官吏でもあったのだろう。この意識は当然夏目漱石にもあった筈だ。

町方名主・夏目小兵衛

漱石こと夏目金之助の父親夏目小兵衛は、文化14年(1817)に夏目小兵衛直基の子として 生まれた。弟は牛込築土の名主高田家の養子となった作次郎という。夏目家は元禄時代から豊島郡牛籠村に住み、代々「名主役 被 仰付」という江戸牛込馬場下横町の旧家であった。馬場下とは高田の馬場の下にあるという意味で、当時は江戸のはずれにある辺鄙な場所だった。とはいえ江戸町奉行配下のもと、神楽坂から高田馬場辺りまでの十一ヶ町を広く支配していた。

父の小兵衛直基は嘉永5年(1853)に没した。武州多摩郡中野邑名主の堀江家の生まれ、内藤新宿の名主高松家の養子となって夏目家に迎えられた人であった。

小兵衛直基に関する資料は国立国会図書館デジタルライブラリーでは見つからない。

居 を卜す

こう云う自分もことによると少々ござっているかも知れない。同気相求め、同類相集まると云うから、気狂の説に感服する以上は――少なくともその文章言辞に同情を表する以上は――自分もまた気狂に縁の近い者であるだろう。よし同型中に鋳化せられんでも軒を比べて狂人と隣り合せに居を卜するとすれば、境の壁を一重打ち抜いていつの間にか同室内に膝を突き合せて談笑する事がないとも限らん。

案外こんなところも読み飛ばされてはいまいか。「卜」には「うらない」という意味があり、占となって初めて「占める」という意味になる。卜居には土地をうらなって住居を決めること。転じて、よい土地を求めて住居を定めることという意味がある。

大抵のものは同類

こう数え立てて見ると大抵のものは同類のようである。案外心丈夫になって来た。ことによると社会はみんな気狂の寄り合かも知れない。気狂が集合して鎬を削ってつかみ合い、いがみ合い、罵り合い、奪い合って、その全体が団体として細胞のように崩れたり、持ち上ったり、持ち上ったり、崩れたりして暮して行くのを社会と云うのではないか知らん。その中で多少理窟がわかって、分別のある奴はかえって邪魔になるから、瘋癲院というものを作って、ここへ押し込めて出られないようにするのではないかしらん。すると瘋癲院に幽閉されているものは普通の人で、院外にあばれているものはかえって気狂である。気狂も孤立している間はどこまでも気狂にされてしまうが、団体となって勢力が出ると、健全の人間になってしまうのかも知れない。大きな気狂が金力や威力を濫用して多くの小気狂を使役して乱暴を働いて、人から立派な男だと云われている例は少なくない。何が何だか分らなくなった。

冗談めかして書いてはいるが、どうも夏目漱石は本当に自分以外がおかしいのだと考えていた節がある。この時代に神経衰弱であることはむしろ真面なのだと本気で考えていた。そういう意味ではまさに瘋癲院に幽閉される資格があるわけである。

このことは、

こうしてあからさまに乃木静子の殉死に疑問を呈しながら、誰一人としてそのことを理解しないという現実そのものが明かにしていないだろうか。確かに当時としてもそんなことを言い出すのはおかしい。タブーだった。しかし漱石はそのタブーを冒した。谷崎潤一郎が万世一系の血脈を呪ったのと同じくらい剣呑だ。

だから谷崎潤一郎も夏目漱石も瘋癲院に幽閉されたままだ。

吾輩の柔かな毛衣

人間の膝の上へ乗って眠っているうちに、吾輩は吾輩の柔かな毛衣をそっと人間の腹にこすり付ける。すると一道の電気が起って彼の腹の中のいきさつが手にとるように吾輩の心眼に映ずる。せんだってなどは主人がやさしく吾輩の頭を撫で廻しながら、突然この猫の皮を剥いでちゃんちゃんにしたらさぞあたたかでよかろうと飛んでもない了見をむらむらと起したのを即座に気取って覚えずひやっとした事さえある。怖い事だ。

小説『吾輩は猫である』を読みながら、どんな絵が読者の頭の中に浮かんでいるのか。それは三四郎の髪の長さがどれくらいかとか、そうした根本的な読みの問題として考えて行かねばならないだろう。

I Am a Cat

— JC (@brosephtimus) December 15, 2022

By Natsume Sōseki pic.twitter.com/Cjm49KzeWL

吾輩は波斯産の猫のごとく黄を含める淡灰色に漆のごとき斑入りの皮膚を有している。

と、毛の色は書かれるも、長さは明確には書かれていない。しかし波斯産なら長そうだ。ここの記述も長そうに書かれている。では必ず長いのか、どの程度長いのかはまだまだ研究していかねばなるまい。

อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว I am a Cat

— ร้านกลิ่นหนังสือ (@klinnangsue) December 15, 2022

“อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว นามนั้นยังไม่มี”

มองโลกและมนุษย์ผ่านสายตาของแมวไร้นาม ที่เกรี้ยวกราดยามเบื่อหน่ายโลก ผ่านปลายปากกาหนึ่งในนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่

🌱540.-

สั่งซื้อ Dm pic.twitter.com/u2gOFTv1zF

当人は完全な視力を具えているつもりでも

世の中には色盲というのがあって、当人は完全な視力を具えているつもりでも、医者から云わせると片輪だそうだが、この御三は声盲なのだろう。声盲だって片輪に違いない。片輪のくせにいやに横風なものだ。

ここは注が付けづらいところだ。猫にみえる色は人間より少ないということが現在では言われている。その件に関して当時の漱石にどのような認識があったのかは定かではない。

羅織虚構をもって良民を罪に陥れる

もし主人が警視庁の探偵であったら、人のものでも構わずに引っぺがすかも知れない。探偵と云うものには高等な教育を受けたものがないから事実を挙げるためには何でもする。あれは始末に行ゆかないものだ。願わくばもう少し遠慮をしてもらいたい。遠慮をしなければ事実は決して挙げさせない事にしたらよかろう。聞くところによると彼等は羅織虚構をもって良民を罪に陥れる事さえあるそうだ。良民が金を出して雇っておく者が、雇主を罪にするなどときてはこれまた立派な気狂である。

ここで当時のでっち上げ事件が見つかると面白いのだが、なかなかそれらしきものは見つからない。

幸徳秋水の大逆事件は明治四十三年、『吾輩は猫である』は明治三十九年八月まで書かれた。恐らくズバリこれという事例があるのだろう。とりあえず漱石の反体制的な姿勢だけ確認しておいて、ここももう少し調べたいところだ。

海老茶式部か鼠式部

今に三人が海老茶式部か鼠式部かになって、三人とも申し合せたように情夫をこしらえて出奔しても、やはり自分の飯を食って、自分の汁を飲んで澄まして見ているだろう。

岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解に、

海老茶式部か鼠式部 「海老茶」は黒みをおびた赤茶色。明治三十年代、女学生が専ら海老茶色の袴をはくことが流行したため、紫式部をもじってこのように呼ばれた。「鼠式部」はそれをさらに漱石がもじったもの。

……とある。ここは「行灯袴」の区別を入れたいところ。

蒟蒻閻魔

「本当にむやみに怒る方かたね。あれでよく学校が勤まるのね」

「なに学校じゃおとなしいんですって」

「じゃなお悪るいわ。まるで蒟蒻閻魔ね」

「なぜ?」

「なぜでも蒟蒻閻魔なの。だって蒟蒻閻魔のようじゃありませんか」

「ただ怒るばかりじゃないのよ。人が右と云えば左、左と云えば右で、何でも人の言う通りにした事がない、――そりゃ強情ですよ」

「天探女でしょう。叔父さんはあれが道楽なのよ。だから何かさせようと思ったら、うらを云うと、こっちの思い通りになるのよ。こないだ蝙蝠傘を買ってもらう時にも、いらない、いらないって、わざと云ったら、いらない事があるものかって、すぐ買って下すったの」

「ホホホホ旨うまいのね。わたしもこれからそうしよう」

岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解に、

ここでは、家で閻魔さまのように威張っていても、こんにゃくのようにぶるぶる慄えている陰弁慶である、という意味。

……とある。「ぶるぶる慄えている」の解釈は日本語大辞典のみで見つかる。しかし「おとなしい」から「ぶるぶる慄えている」までには随分距離がある。ここは寧ろ目玉がぎょろっとしていて頑固で、蒟蒻問答が好きで、蒟蒻で胃を温めている漱石の全體としてのイメージが込められているとみるべきではなかろうか。

個中の味

床の間の前に碁盤を中に据えて迷亭君と独仙君が対坐している。

「ただはやらない。負けた方が何か奢るんだぜ。いいかい」と迷亭君が念を押すと、独仙君は例のごとく山羊髯を引っ張りながら、こう云った。

「そんな事をすると、せっかくの清戯を俗了してしまう。かけなどで勝負に心を奪われては面白くない。成敗を度外において、白雲の自然に岫を出でて冉々たるごとき心持ちで一局を了してこそ、個中の味わいはわかるものだよ」

「また来たね。そんな仙骨を相手にしちゃ少々骨が折れ過ぎる。宛然たる列仙伝中の人物だね」

「無絃の素琴を弾じさ」

「無線の電信をかけかね」

多数決が正しいわけもない。独りよがりではいけない。この「個中」に岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解は、

個中 禅語。ここ、の意。

……と短い説明をつける。ただ広辞苑をはじめとした主要な辞書が、

こ‐ちゅう【個中】

①この範囲内。このうち。

②学芸などの深い道理。また、それを究めて得られる妙味。夏目漱石、草枕「真に―の消息を解し得たるものゝ」

③〔仏〕禅の用語で、「此処ここ」の意。箇衷。許衷。

わざわざ禅語と区別した解釈を示している。

こ‐ちゅう【個中・△箇中】 《「個」は、このという意味の指示語。この範囲内の意から》(1)学芸や物事の奥深い道理。「惜むらくは―の趣味を解せずと来てるんだからネ」〈木下尚江・良人の自白〉(2)《禅家で、此処(ここ)の意》仏教の根本精神や要諦のこと。

こ‐ちゅう【個中・箇中】

1 此の中。ここだというところ。

2 学芸や物事の奥深い道理。また、それをきわめることによって得られる妙味。

3 禅家で此処(ここ)の意にいう。特に仏教の根本精神をさして「箇中の意」などと用いる。

●個中の消息(しょうそく)

学芸やある物事のもつ深い事情、妙味。真実がどんなものであるかの様子。

茶を嗜むの人、或は酒を解せざるあり、漫りに曰ふ、酒徒何ぞ茶の眞味を知らんやと、是れ實は謬る、醉餘の茶は風味百倍す、酒徒にあらざれば箇中の味を知る能はざるなり、酒客の好んで茶を談ずる者ある、偶然にあらず

この「箇中の味」は禅語ではなかろう。

自分の友は斯う云ふ町の差氣の中に樣んて箇中の味ひを察しんて居るで自分の此の歌は然うした空氣を出さうとしたるのて「状に自る風の中よりと云ふ四五が、彼の町の灯かげを灰色に見せて居るさまを想ひ浮べられやう。

こうなるとやはり「学芸や物事の奥深い道理。また、それをきわめることによって得られる妙味」と解すべきではなかろうか。無論、

こうして寂莫の况味を個中の味とする解釈もあるから剣呑である。

[余談]

国立国会図書館デジタルコレクションが復活した。ライブラリーのリニューアルの影響だったのだろうか?

デジタルライブラリーがすっかりリニューアルされましたね。個人的には画像の切取りができるのが便利。画像は『富山県統計書』明治36年,富山県,明19-43. 国立国会図書館デジタルコレクション httpsdl.ndl.go.jppid806887 (参照 2022-12-21)。農業用水も流量管理に失敗して水害を起こすことがある。 pic.twitter.com/B799eDDTfv

— SHAKES' Tables:越中富山の地理と歴史覚え書き (@ShakesTables) December 21, 2022

ところで、

「もっと読書というものを解放して気楽なものにするためにも、「カッコつけない読書」を広めたいなと思いますね。」

— Kogachi Ryūichi (@GushengLongyi) December 20, 2022

って、何か考え方が貧しいなぁ。もともと、そんなカッコつけばかりじゃないと思いますよ、本を読む人々。https://t.co/VUGFCtytCP

この考え方が色んな意味で気になる。いま私がやっていることは徹底して正しく読み、近代文学1.0のゆがみを正すことだからだ。

まあ赤煉瓦が上野駅でも東大でも、そこは作品解釈上大きな影響はない。しかし淀見軒がヌーボー式なのかアール・デコなのかではまるっきり話が変わってくる。『三四郎』だと大体108個くらいの謎がある。そこが解らないで『三四郎』を読んだということにはならない。

しかし糸井重里さんの考え方は「それでもいいんじゃないか」と私の真逆の方向に向かっているように思う。

まあ、そういう人がいてもいいのかもしれないけれど、それなら解読なり、「あらすじまとめ」なり、解説なり、批評なり、そういうことはしないでね、と思う。まあ、糸井重里さんはそれはしないのだろうけど。

もうひとつ最近気になったこと。

ある若い個人が読書メーターで、『1973年のピンボール』で挫折して「もう村上春樹は読まない、中身がない」とぼやいていた。なんと二冊目で離脱。

大人気作家の一人の読者がたまたま二冊目で離脱して、それがどうしたという話だが、え? 三冊目できっと変わるよ、と教えてあげたくなる。『1973年のピンボール』の面白さはねえ……、といきなり絡まれると気持ち悪いだろうからしないけど、教えたくてうずうずする。

本当に色んな本との向き合い方があっていいんだと思う。

しかし少なくとも私は、そう簡単に「自分なりの解釈」とか「僕個人の感想では」と自分を高く持ち上げまいと思う。そんな読みがどれだけ汚染データを積み上げて来たのか分かったからだ。

自分にはこうとしか読めなかった今日があるなら、明日はその自分をより厳しく問い詰めたい。

死ぬまでそれを続けて行こう。

大正時代の東京・八重洲付近

— 三十坪の秘密基地 (@30tsubo) December 20, 2022

手前が呉服橋、中央が鉄道院庁舎、奥に見えるのが開業したばかりの東京駅#東京駅の日 #八重洲 #鉄道院 #鉄道 #大正時代 #写真 #絵葉書 pic.twitter.com/uMaU6cq4I5

オレの好きな柄谷さん再掲。 pic.twitter.com/rdayjXnrrq

— 荒木優太 (@arishima_takeo) December 20, 2022

シュールだなーΣ(´∀`;) pic.twitter.com/hmmLCU9HRF

— トウキョウAA909 (@tokyoaa909) December 20, 2022

技術本位、衛生第一の理髪店(台灣 1979年)#高雄街景 #寄港地 #doikuro pic.twitter.com/3i4sO65uUB

— ドイクロウ (@doikuro963) December 21, 2022

CDを焼くときに使う"nero"というソフトの名前の由来は、ローマに大火事を起こしたと噂された皇帝ネロです。

— ラテン語さん (@latina_sama) December 20, 2022

neroはドイツのソフトで、ドイツ語で「ローマ」は"Rom"と言うので、"nero Burning ROM"は「CD-ROMを焼くneroというソフト」と「ローマを焼く皇帝ネロ」をかけているのです。 pic.twitter.com/4YVacOb1YH

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?