リカバリー

C-I Baseballの佐藤康です。

今回は野球選手に対する

「リカバリー」についてお伝えしていきたいと思います。

「リカバリー」で連想されるのは

運動後のクールダウンではないでしょうか。

クールダウンは運動後に身体の状態を落ち着かせ、心身の回復をさせるために行います。方法としてジョギングなどの軽い運動・ストレッチなどが一般的です。

ジョギングなどの軽い運動は、身体全体に回っている血液を徐々に落ち着かせ、心臓など循環器系への負担を軽減したり、ストレッチを行うことで、体内に蓄積された疲労からの回復を早める効果があります。

今回のnoteでは

✓疲労の捉え方

✓リカバリーの生理学的な作用

✓リカバリーの目的や方法・負荷

✓試合中・試合後のリカバリーの実際

リカバリー=軽い運動ではなく、

身体の回復に関与する要素について実践向けにまとめていきたいと思います。

■疲労とは?

はじめに、疲労という言葉を聞いたときに、

どんな状態をイメージしますか?

疲労の状況は日々の状況や環境によっても大きく変化し、個人によっても差があります。例えば、練習前から疲労が高い状態であれば、前日と同じメニューでもさらに疲労が蓄積され、故障のリスクが高くなることは容易に想像できるかと思います。

そのため、選手の疲労の状況は日々チェックしておくべき要素です。

|疲労の評価

①生理学的評価

②身体機能評価

③主観的疲労評価

④その他

身体の疲労が生じる原因として、野球では繰り返しの投球動作や走動作から、各部位にかかるストレスが起こり、代謝機能の低下、筋損傷、炎症などが生じることで疲労につながります。

疲労を避けるというのは難しく、

運動強度によって疲労は少なからず産まれます。

そのため早期に回復させたりするなど、

疲労との付き合い方が大切になります。

|疲労と筋肉痛

疲労と関連の深い筋肉痛について考えていきます。

筋肉痛はなぜ起こるのか?

どのような部位に起こりやすいのか?

投球動作における肩関節の運動速度(プロ野球選手)は、平均7000°/秒以上にもなると言われています。この高速スピードを減速するためには、肩関節を安定させ、さらに高強度の遠心性収縮が必要となります。

投球によって生じる筋肉痛は、 投球の減速時に主に働いている腱板筋群や上腕二頭筋による遠心性収縮運動の繰り返しから、力学的ストレスが加わることで、その筋腱組織が微細損傷を起こした結果、生じやすくなります。

強い力で投げた分、強い力でブレーキをかけなければ、十分な減速ができないため、ブレーキに作用する組織にも大きな負荷がかかります。

特徴

|筋の圧痛・伸張時痛・収縮時痛

|筋出力の低下および筋硬度増大

|関節可動域の低下

|伸張反射の減弱

※遅発性に起こる筋肉痛は多くの場合、

運動後24~48時間で主観的に認識される。

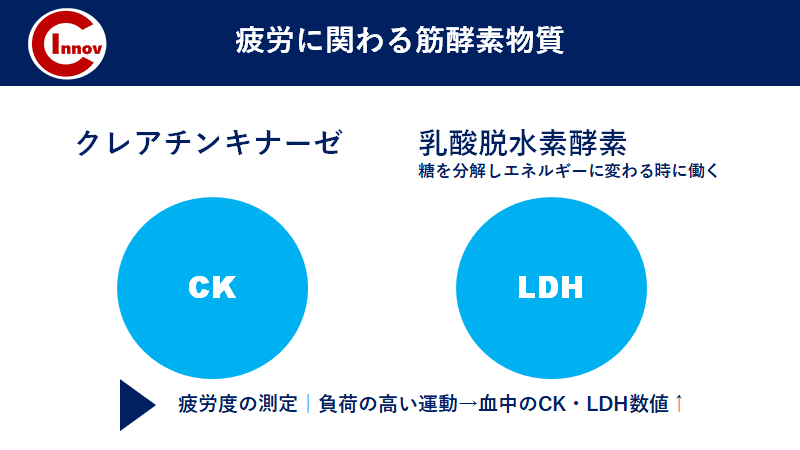

|筋酵素物質

連日の練習や試合の影響により、筋酵素が蓄積されることによって、Overuseによるスポーツ障害へとつながってしまうリスクが高くなります。

疲労に関わる筋酵素の物質として、高い負荷の運動により

血中のCK、LDH数値が上昇します。

これらの上昇した数値は疲労度の尺度としての参考となる値となります。

CKやLDHはマラソンなどの持久走による全身運動よりも、野球の投動作の ような部分的な激しい筋収縮運動の方が、より多量に発生する傾向にあります。

したがって、

「いかに酵素数値を低下させることができるか」

「蓄積された疲労物質を改善できるか」

が、早期回復のポイントとなります。

■疲労を回復するリカバリーの手段

|生理学的作用

|方法

|プログラム選択

一般的に疲労の回復手段は、睡眠や食事、入浴、運動の中止などで休息をとることで回復する手段が重要です。スポーツの場面ではストレッチや軽い運動(アクティブレスト)によって、疲労を早期に回復させていきます。

競技種目や状況によっても疲労の種類や回復に要するものが違ってきます。そのため、その目的に応じた手段を選択していく必要があります。

選手のパフォーマンスを低下することを防いだり、

障害予防が主な目的となってきます。

ここから先は

野球トレーナーマニュアル

【C-I Baseballトレーナーのトレーナーマニュアル】 投球障害肩・肘、腰痛、捻挫、肉離れ、下肢障害など野球におけるケガの関りを専門…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?