腰椎分離症-運動復帰を目指す運動療法‐

臨床+3週目を担当する佐藤康です。

今月の臨床+のテーマは「腰部疾患」

私は、成長期のスポーツ障害として対応することの多い

「腰椎分離症」について配信していきます。

|腰椎分離症

腰椎の関節突起間部に生じる疲労骨折

椎骨の上下関節部での骨性連絡が欠如したもの

腰椎分離症は成長期のスポーツ障害で臨床場面でも対応することの多い疾患の一つであり、腰痛の長期化により競技パフォーマンスにも大きく左右する障害のひとつであるといえます。

今回は、腰椎分離症を引き起こしやすい動作パターン(特徴)とスポーツ復帰に向けた運動療法を中心にまとめていきたいと思います。

■腰椎分離症の発症メカニズム

はじめに、腰椎分離症の発症メカニズムからまとめていきます。

今回の記事のテーマでもある”スポーツ復帰のための運動療法”を考える上で、発症のメカニズムを整理しておくことが重要です。

上図にもあるように腰仙部の安定性低下や脊柱の異常運動の繰り返すケースにおいて、特に片側性の発症では分離側の伸展+回旋の複合運動や反復動作により、腰椎の椎間関節における力学的なストレスを高め、発症しやすくなります。

動作に加えて、伸展・回旋負荷のかかわりやすい異常アライメント・姿勢をとっていることが多くみられます。

つまり、腰椎前弯位での回旋運動が機転となり、上下椎体間の椎間関節における圧縮ストレスの増大によって片側性の骨折が生じてしまいます。これにより、上下関節の分離部を包む関節包や隣接する椎間関節の滑膜の炎症により疼痛を生じやすくなります。

長期間の回旋ストレスが加わり続けると、

両側性に引き起こす可能性があります。

腰椎分離症は骨の成熟の未成熟な成長期に発症してしまうため、早期に発見し、早期に対応できることが運動・競技復帰までの期間を遅らせない方法であり、腰痛を早期に改善できることで復帰後の腰痛予防における対応も十分に関わることができます。

反対に、発見・対応が遅れることで競技生命に関わるケガにもつながることを忘れてはいけません。

■病態を整理する

先述したように、

腰椎分離症は早期発見ができることで、重症化を防ぐことができます。

反対に、発見・診断・対応が遅れた症状の遷延化した症例では、骨癒合に大きく影響し、スポーツ復帰までの期間を遅れてしまう要因となります。

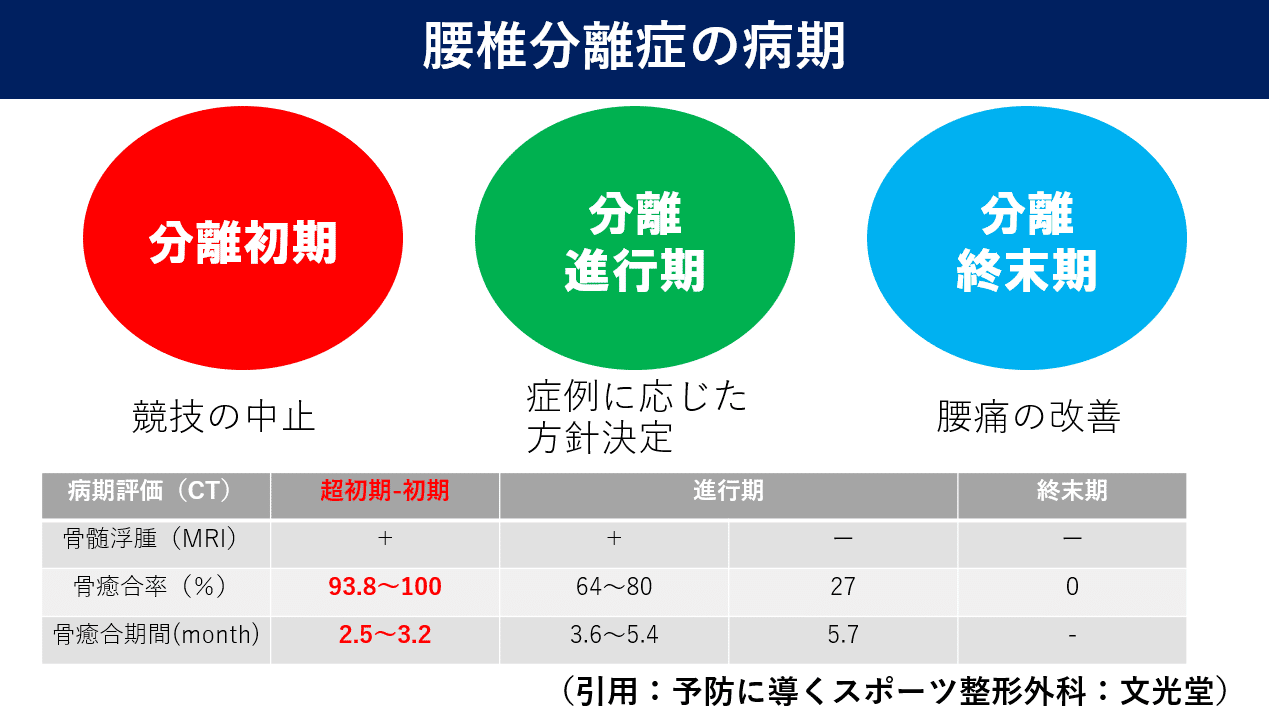

|病期(stage)

骨折の治癒状態を図る病期診断では

主にCTやMRIによる画像診断によってなされます。

大きく3つのステージに分けられることができ、

それぞれ初期・進行期・終末期と表されることが一般的です。

図にもあるように、超初期~早期発見では骨癒合率は90-100%とされており、その他と比べ、早期発見の重要性がわかります。

画像診断で腰椎分離症の病期診断がなされ、

・骨癒合⇒競技復帰の場合

・骨癒合の可能性が低いために早期から競技復帰を目指す場合

に分けられます。

初期や進行期では疲労骨折性の痛みであり、終末期では骨折後の偽関節による滑膜炎の痛みが原因とされている。

(参考|発育期腰椎分離症:臨床スポーツ医学vol33,No.10)

|治癒過程

発見後、骨癒合を目指し、基本的には運動中止となりますが、どのような治癒過程を経て、運動復帰へのつながっていくのか整理していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?