ガダラの豚

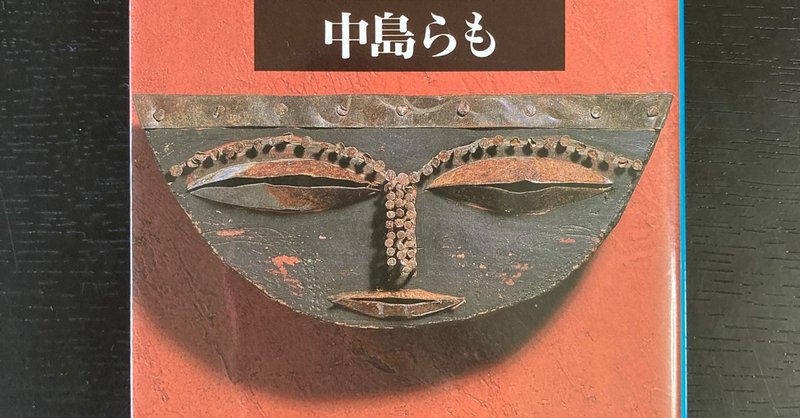

『ガダラの豚』中島らも 1996年5月刊 集英社文

普段、あまり本を読まない家内に「面白い本ない?」と最近、聞かれ、奨めたのが本書でした。

文庫本全3巻とボリュームは結構、あるのですがあまりの面白さに一気に読んでしまったみたいで、自分が高校時代に始めて読んだ時のことを思い出してしまいました。

当時はまだ、文庫にはなっておらず、かなりの分厚さの単行本が1巻刊行されていたのですが、やはり読み始めたら止まらず、一晩で読み切ってしまいました。

そんなこともあり、最近あらためて読み返したのですが、故中島らもの最高傑作と断言して間違いありません。

小説だけでなく、落語や戯曲、バンド活動まで様々な創作活動を行ってきた氏はたくさんの作品を残してきたのですが、その中で最も好きな作品がこの『ガダラの豚』です。

本作の主人公は大生部(おおうべ)多一郎といい、アフリカにおける呪術研究の第一人者であり、テレビでも人気のタレント大学教授です。

この大学教授が家族を伴い、アフリカに旅行に行き、体験した事件とその後の顛末が本書の主な内容となっています。

アフリカの伝統社会においては、現代でも病気は呪いのせいだとされていて、この考えは近代医学が導入されていても実は大きく変わっておりません。

もちろん、今では多くの人が病院を訪れ、抗生物質などの薬を処方してもらい、近代医学の恩恵を受け取っているのですが、近代医学でも治せない病気、例えばエイズなどのような治療困難な病気を呪術によってなおそうとする人も依然としてたくさんいるそうです。

アフリカでは処女と性交すればエイズの呪いが融けると広く信じられており、毎年、多数の少女が犠牲になっていることからも、おそらく事実なのでしょう。

大生部教授はアフリカ現地でのフィールドワークを重ねた民俗学の泰斗でもありますが、本書の中には、その長年の経験の中からも、かつて出会ったことのない、バキリと呼ばれる異形の呪術師が登場します。

このバキリという人物はアフリカの伝統的な呪術師というだけでなく、近代医学から科学、催眠術や東洋医学、日本語まで東西のあらゆる知識に通暁し、近所に暮らす村人から国の政治家までに恐れられている人物です。

そのバキリの最も大切にしているものを奪い、大生部とその家族はアフリカを去ろうとするのですが・・・

結末は本書で確かめていただくとして、本書のテーマはずばり、「精神世界」「オカルト」と呼ばれているものです。

世の多くの人々がスピリチュアルなものに対し、「ある」か「ない」の二項対立で議論するのをよく見かけますが、本書はどちらにも与しません。

「あるけどない」「ないけどある」のスタンスを私は本書から学び、以降、そのスタンスは変わりません。

宗教や占い、年中行事など、我々の生活も「精神世界」「オカルト」に属すると呼ばれるものは実はたくさん転がっています。

フィクションではありますが、近代科学と真逆の立ち位置を占めるものへの視点をもつきっかけとも本書なりうるのではないでしょうか。

少し、重い内容に捉えられがちな本書ですが、純粋にハラハラドキドキの一級のエンターテイメント作品です。

主人公をアメリカ人教授に変え、ハリウッドでも映画化されてもおかしくない内容だと思っております。(知的興奮も伴う『ダヴィンチ・コード』級の作品になるのではと思っているのですが)

なお、本書の主人公、大生部(おおうべ)多一郎教授ですが、実はアルコール依存症で、同じくアルコール依存症であった作者、中島らもの分身ともいえます。

氏が亡くなってから、もう随分とたつのですが、酩酊し、階段を転げ落ちて亡くなった氏のことをふと思い出すことがなぜかあります。

自分の知るアル中の人たちは人一倍、繊細でやさしくシャイな人が多かったと記憶します。

中島らももその一人でした。

熱烈なファンではありませんでしたが、忘れられない作家の1人です。

好きだった多くの作家が既に鬼籍に入っているのですが、時折、らも氏の冥福を祈らずにはいられないのが、自分でも不思議でなりません。

大人には、子どもの部分がまるごと残っています。子どもにいろんな要素がくっついたのが大人なのです。(中島らも)

人の世に熱あれ、人間(じんかん)に光りあれ。