「日本の教育はどこへ行く」

そもそも「教育とは何ぞや?」という時期に日本の教育制度は来ているのではないでしょうか。

しつけと教育、学びと教育など、混在する言葉が曖昧につかわれ、受け止められてるのかもしれません。

また、近年の「多様性重視」からも、学びの手段は多岐に渡ってきています。

1クラス30名の指導になっても、個々に満足度を高める教育が実現できるわけがありませんし、求めるべきでもないでしょう。

混とんとする今の学校教育に、またも文科省が打ち出した時間数の短縮が問題視されています。

小中学校の授業時間を1時限5分短縮し、1日6時限で30分確保できた時間を各学校の自由裁量時間とするというのです。

しかし、生きた人間が動いていますから、あれこれしているうちに5分などはあっという間に過ぎて、休憩時間が短縮されるかもしれません。

それよりも問題だなと思うのは、「自由裁量」という日本人には扱いが難しい時間です。

おそらく、「時間と手間暇がかかる探求学習より時間をつぶせるドリル演習になるだろう。」と識者が語っていました。

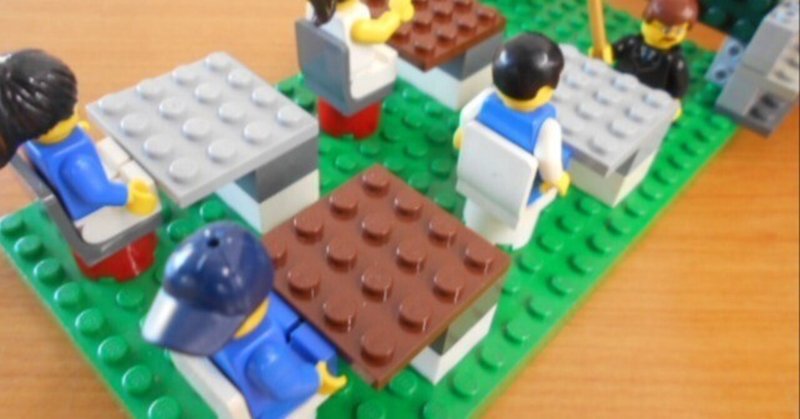

私は、午前中は「社会生活」と「基礎学力を身に着けさせる」ことだけを目的として学校生活を送り、「給食」を済ませたら、午後からは2つ選択肢を設けることを提案したいです。

1つはそのまま学校内で開講する「部活動」「学童的指導」などを受けること。2つ目は、専門的なことを学習塾やスポーツ塾、ダンス教室、学芸的なスクールなどで学ぶことです。

そして、子ども一人にかかっていた公的な費用を各家庭に一律に振り込み、そこから、午後からの活動にかかる費用を各家庭から支払うこと(差額の費用は各家庭負担)でいいのではと考えます。

こうすれば、学校の教師は、午後からは人的余裕ができるので「部活動」「教材研究」に充てることができ、かつ夕方には帰宅できる環境が整います。

同様に、子どもも夜遅くまでの塾通いはなくなり、家庭の団欒の機会も増えることになります。