吾峠呼世晴『鬼滅の刃』感想

わたしの『鬼滅』との関わりは、TVアニメ1期が放映されて人気が爆発した2019年(4年前!)に、近所のネカフェに行って最新巻まで追いつこうとするも、10巻あたり(遊郭編で兄妹の鬼と戦ってるとこ)まで来たところで飽きてしまったのが最初。なんかダラダラとずっと戦ってるので……(ここ数年のわたしは鬼滅に限らず、少年誌の王道バトル漫画を楽しめる感性を急速に失っている。志村貴子の描く不倫漫画とかが今の自分にはいちばん面白い……)

アニメは観ておらず、とりあえず原作を先に読み終えたいな~でも面倒くさいな~~と距離を置いていたが、『無限列車編』が公開された2020年末に実家に帰省したところ、なぜか家族全員で観に行くことになっており、強制的に観させられた。(10巻までは読んでいるので映画の範囲は履修済みではあった。) 感想は……「大衆エンタメとしての出来は良いのだろうけど、やっぱり個人的には思想がまったく合わない」というものだった。炭治郎の精神世界がウユニ塩湖みたいなの、渾身のギャグとしてやってるならめちゃくちゃおもろいけど、どう考えても大真面目にやってるんだよな……。良かったところは、水の呼吸の浮世絵っぽいエフェクト表現がリアル寄りの背景美術のうえに乗っかっている画面のルックです。

それ以降はまた離れていたが、このところ用事で数日間実家に滞在することがあったので、実家に置いてある原作全巻を、この機に読んでしまおう!と思い立って実行した。

といっても、無限列車編までは読んでるし、映画も観たし、ということで、遊郭編のはじまりから読み直すために8巻(煉獄さんvs猗窩座らへん)から読んだ。なので、1~7巻の内容はなにも覚えていません。

・読み進めている途中でのざっくりした感想

やっぱり、基本的にずっと鬼とバトルしていて、冗長。上弦の鬼は柱ひとりでも倒せないほど強いんだ、という格を保証するためなのだろうけど、マジでしぶとい。早く死んでくれ(どっちでもいいから)、戦いが終わってくれ、と思いながら読んでいた。そう考えると、煉獄さんはテキパキと殺されてくれて素晴らしい最期だったなぁと再評価できる。

本当に申し訳ないが、わたしは『BLEACH』でマンガにはまり、少年漫画・王道バトル漫画の読み方を学んできた人間なので、どうしても比べてしまう。いや、BLEACHのバトルも敵がしぶとくて冗長なものは多いが……。

もっとも大きな違いは「絵」だろう。人体のデッサンが下手だとは思わないが、構図の観点では圧倒的に見劣りする。構図と無関係ではないが、技の魅せ方・エフェクトの描き方も引き出しが少なくて稚拙だと感じてしまう。というか、このへん(技を魅力的に描くための構図・演出の巧みさ)が漫画家のなかでもトップクラスに上手いのが久保帯人なので、自分のなかでバトル漫画のハードルが無意識に上がってしまっているのかもしれない。

バトル描写、特に技のエフェクト描写というウィークポイントを、転じて圧倒的なストロングポイントに仕立て上げることが出来たために、アニメで人気が爆発したのかもしれない。無限列車編しか観てないけど……(というか、鬼滅はなぜ流行ったのか原因考察とか今更過ぎるしそもそも時期に関わらず絶対にしたくないですよね)

2023/8/5土

・22巻を読んでの感想

22巻まで読んだ。あと1巻!

ここにきてわりと批評的?に面白くなってきたかもしれないので、最終巻を読む前にいくつか書いておく。

・最終決戦が行われている市街地について

無惨の産屋敷襲撃から、能力で謎空間(無限城)に鬼殺隊全員が飛ばされて、その空間を打ち破って現実世界に還ってきたところが、元の産屋敷の場所とも異なる、あの名もなき「町」である。

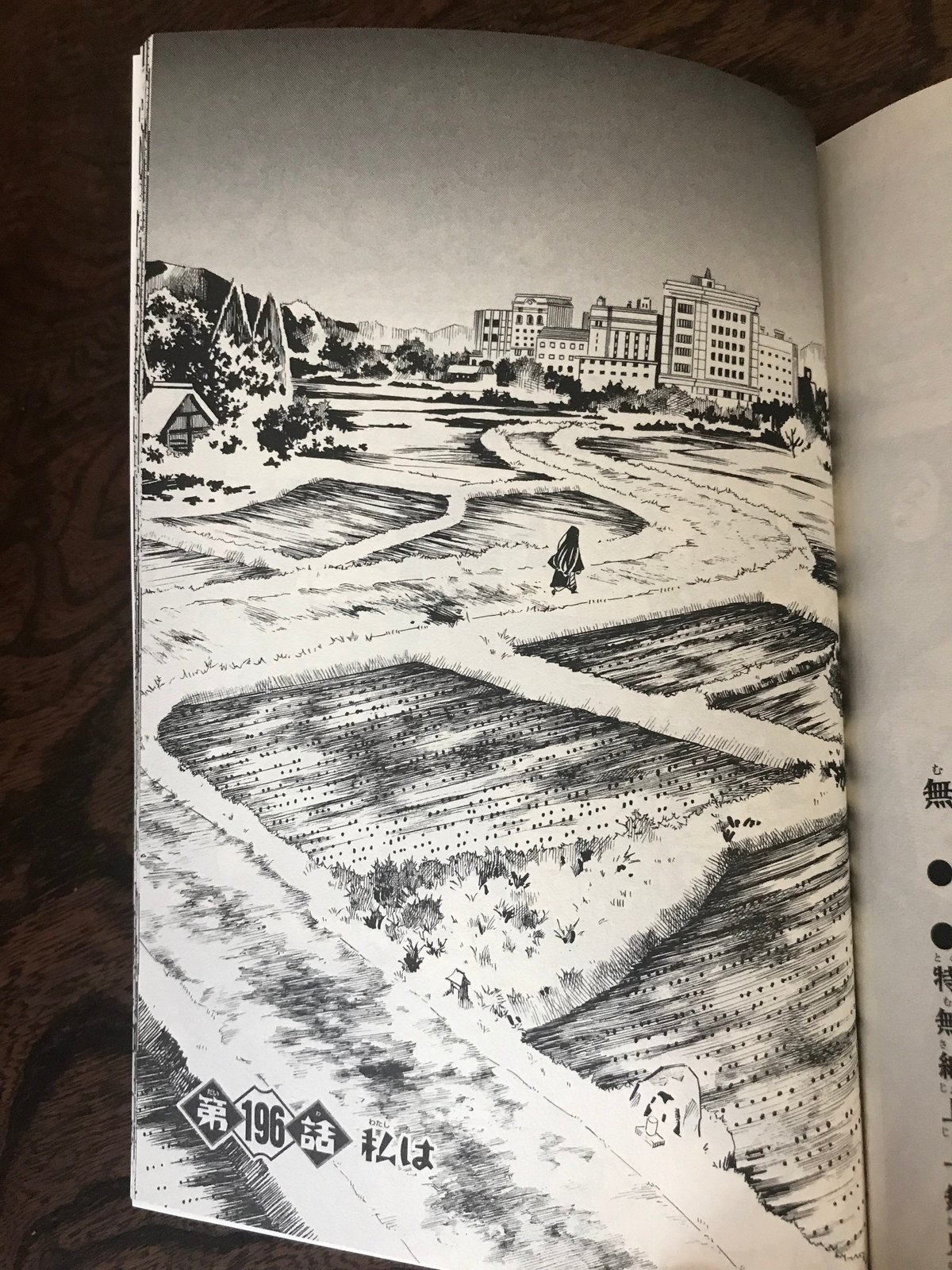

22巻終盤で、産屋敷を脱走した禰󠄀豆子がようやくこの町へと辿り着かんとするシーンが描かれる。

田んぼが広がる田舎の風景のなかに突如ぽつんと町があり、おかしさがすごい。そもそも大正時代にこのような近代的な街並みがあったのかわからないが、それ以上に、この立地の非現実性に注目したい。

以下でみるように、この無惨と鬼殺隊の最終決戦は、天皇制に貫かれた「日本」国の歴史を過去から未来まで含めて確定させようとする、きわめて象徴的で(日本)神話的な戦いである。したがって、その決戦地そのものが神話の舞台という様相を帯びざるをえない。田園風景のなかに忽然と屹立するこの近代的な「町」の立地の非現実性は、こうした観点から必然的なものであると解釈できる。

・「繋ぐ」という極右的イデオロギー

この漫画は至るところ右翼的すぎてドン引きしながら読んでいるのだが、クライマックスを迎えつつあり、いよいよそうした諸々の右翼性そのものがひとつの流れ・思想に収斂してきたように思う。

まず、最終話の結末をなんとなくネタバレで知っている前提で考えているのだが、人が死にまくっている最終決戦で生き残る主要キャラクターって、もしかしてヘテロカップリングのフラグが立っている者ばかりなのか?と思案して背筋が寒くなった。生殖(子孫を"繋ぐ"行為)のための異性愛中心主義……こわすぎるだろ。

まぁ伊之助とかはヘテロフラグもあんまない(強いて言えばカナヲだが彼女は炭治郎とだろうし…)ので、「ヘテロフラグがある奴だけ生き残る」は言い過ぎだとしても、必要条件ではなく十分条件、「ヘテロフラグがある奴は生き残る」は満たしているのでは?

対偶「死んだ奴はヘテロフラグがない」を検討すると、煉獄さん、しのぶさん、時透無一郎、不死川玄弥あたりは確かにそうかもしれない。強いていえば無一郎は甘露寺蜜璃といい感じだと個人的には一瞬思ったが、蜜璃にはあいつがいるし……。玄弥もアオイと(幕間ページ補足などで)フラグが立っていた気もするが、本編でアオイが全然出ていないのでもう忘れた。

他に味方側で死んだのは天皇…産屋敷当主とその妻はすでに結婚して子供もたくさんつくった後なので(生殖至上主義的に)問題はないし、珠世さんは愈史郎といいコンビだったとはいえ、さすがにヘテロカップリングという関係ではないだろう(二次創作では大量にあるだろうけど)。

つまり、より正確にいえば「生殖して子孫を残す前に死ぬヘテロカップリングはいない」ということかもしれない。

単一の生命体として何百年も長生きする無惨に対して、生殖して子孫に想いを繋いでいくことができるのが人間の尊いところだ!!という思想で対抗している人間-鬼殺隊サイドだが、もし上の仮説が正しければ、この作品のストーリー自体が、そうした鬼殺隊の思想を肯定しているといえよう。(それは特に悪いことではなく、むしろテーマが一貫して表現されていてえらいのかもしれないが、個人的にはとてもこわく、苦手だと感じる。)

・鬼殺隊と当時の人間社会

すぐ上で人間と鬼殺隊を無批判に同一視するような書き方をしたが、当然これはナイーブである。

ここ、22巻でいちばん笑ったシーン。最終決戦の市街地にいた一般市民が鬼殺隊を「警官」か何かだと勘違いする。いかに鬼殺隊が当時の社会において知名度が低く、こっそり活動していたかがわかる良シーンです。

1〜7巻を読んだのがもう4年ほど前なので、序盤で鬼殺隊がどのような組織だと描写されていたのか全く覚えていない。市民社会からはそもそも知られていないんだっけ? これだけ鬼による人的被害が深刻な社会で、鬼殺隊のような自治組織が市民権を得ていないのは相当おかしいと思うのだけど、こうした描写をみると、いかに鬼殺隊が異常者の集まりかわかってよい。

・無惨とのラストバトルの構成

この漫画のラスボスは初期から明確に示されている通り、鬼の始祖たる無惨である。無惨が出現させた無限城を破壊することに成功し、遂に生き残った数名の鬼殺隊vs無惨の戦いが始まるが、このラストバトルはすこし変わった設定をしている。

無惨を日の光に当てて消滅させるため、夜明けまであと1時間30分、なんとかして持ち堪えろ!という姿勢で彼らは戦っているのだ。始めから戦いの時間制限がキッチリ決まっているのである。逆にいえば、日光を当てる以外で倒せるとは誰もはなから思っていない、というシビアな現状認識がある。こうして、鬼殺隊は多くの命を犠牲にしながら、一分一秒を「繋ぐ」ことに注力する。強大なラスボス、憎き敵を直接打ち倒すのではなく、あくまで時間を稼いで場をもたせるために戦う。こうした形式のラストバトルは珍しい気がする。

・無惨の身体の歴史性

そして、珠世が命と引き換えに、無惨の身体に埋め込んだ毒のひとつに「老化」させるものがあったと明らかになる。これにより、無惨は1分あたり50年のペースで急速に老いていき、力を失っていく。戦いのタイムリミットが分単位で設定されているのと同様に、無惨の弱体化のペースも分単位で設定されている。すなわち、ここでは鬼殺隊が必死に稼いでいる時間の"密度"が規定されているといえる。1分でも場をもたせられれば、それには50年ぶんの価値がある、という形で。珠世が毒を仕掛けてからすでに3時間以上が経過しているため、少なくとも「九千年老いている」と知り無惨は愕然とする。

突然の桁違いなスケールの時間感覚を目の当たりにして、あるいは老いと時間の相関関係はそんなに線形ではないだろうという無粋なツッコミが頭に浮かんで、ちょっと笑ってしまう節もある。(ギンの「13kmや」にも通底する。)

しかし、この急速な老化という設定は、考えようによっては非常に興味深い。なぜなら、無惨は急激に老化していることで、これからも生きていくはずであった「未来」を先取りしていると見做せるからである。

無惨は少なくとも四百年前の戦国時代から生き続けている鬼である。たかが十数年〜二十数年の長さしか生きていない鬼殺隊とは対照的な時間スケールをひとりで生きる者。だから自分以外の誰かに想いや遺伝子や技術を「繋ぐ」必要がないのだが、そうして過去の時間を永くその身に宿しているのと同じように、ここでは未来の時間をも一身に経験し、無惨は過去と未来の両方向における途方もない時間を、現在のからだという一点に収束させている存在といえよう。

たしかに長生きしたい無惨にとって、この急激な老化は不本意であり、また弱体化もしてしまうので好ましくないのだが、ある意味では「この先も何百年、何千年と生き続けたい」という願いを叶えられているといえるのだ。非常に皮肉が効いている。

こうして、過去と未来にわたって生きる時間そのものを身体に刻みつけている無惨は、「歴史」そのもののあからさまなメタファーとなる。

呼吸の始祖、継国縁壱から数百年前に負わされた「古傷」が皮膚の下層にまだ癒えずに残り続けていることも発覚する。つまり無惨の身体とは鬼に抵抗してきた人類の地層である。

鬼殺隊は、無惨を決して許さないという想いを他人に繋ぐことで間接的に長く生き続けてきた。まさに無惨のいうように「鬼狩りという組織が数珠繋ぎとなって それ自体がひとつの生き物のように私を絡め取らんとしている」。

しかしながら、縁壱がつけた古傷などを鑑みるに、鬼殺隊/鬼狩りの数百年の歩みを担保しているものはひとの想いの連鎖だけではない。もっと直接に、物理的に、彼らの歴史を形作っているものがある──そう、他でもない無惨の身体そのものが、彼らの歴史を繋げてもいるのである。というより、無惨の身体こそが彼らの積み重ねてきた歴史そのものである。極めて皮肉な事実にも思えるが、これは考えてみれば当たり前の話だ。なにせ無惨への復讐心が鬼狩り/鬼殺隊の存在理由であり究極目的なのは、その名称からしても自明だ。

前述したように、この漫画の善悪の二項対立は、「生殖して子孫に想いを繋ぐことで間接的に長い時を生きる人間/鬼殺隊」vs「人を喰らい続けることで単一の生命として長い時を生きる鬼/無惨」という構図をとっているが、無惨の身体が鬼殺隊の歴史そのものであるとすると、この対立は崩壊する。そもそも、鬼狩りたちが子孫へと繋いできた想いの本質は無惨への恨み/復讐心に他ならず、無惨がいなければ鬼殺隊は存在しない。すなわち、この漫画の礼賛する「人間の尊さ」=「その身が死んでも他人に想いを繋いでいける性質」とは、人間を脅かし、その尊厳を徹底的に凌辱する"鬼"の存在の上に成り立っているといえる。端的にいえば、人間の尊さとは、それが奪われることではじめて露わになる、ということだ。

病気になってはじめて健康のありがたみに気付く。あるいは、泥中でこそ花は美しく咲く。ゆえに花は泥沼を必要とする。というような胡乱な論法ではあるが、この作品の物語と設定の構造はそうなっているように思える。

・継国縁壱とヒノカミ神楽

呼吸の始祖にして無惨をひとりで倒した作中最強のキャラクター、継国縁壱について考えたい。

まず、継国縁壱という名前からして右翼臭が凄すぎて笑ってしまう。"継国"に"縁壱"だよ? これをネタではなく大真面目に付けている(と確信せざるを得ない)ところがこの漫画の恐ろしいところだ。

縁壱は、自身、無惨を倒すために神がつくった存在ではないかと思うほどに特別な人間である。強さ・才覚もそうだが、その佇まい、他者やほかの動物や自然、世界そのものへの慈しみ溢れる性格が何より異常にみえる。もはや神話の次元の人物である。

鬼狩りじたいは縁壱の前からいたらしいが、呼吸を創始して人間が鬼と渡り合えるようにしたのは縁壱からである。このため、継国縁壱を、この"国"で連綿と受け継がれている流れ、"われわれ"の縁をひとつに束ねる象徴的な存在として、天皇の隠喩を読み込むことは容易い。

しかし、作中にはもうひとり、天皇になぞらえることのできるキャラクターがいる。鬼舞辻無惨である。一身で生きる無惨と、想いを繋いでいく縁壱-人間。それぞれ、先に述べたような歴史のふたつの側面を表しており、どちらがより天皇にふさわしいのかを考えることは無駄ではない。

また、炭治郎の直系の先祖が縁壱ではない、という点はきわめて重要だろう。縁壱はうたという女性と生殖したが、子供は妻もろとも鬼に殺されているため、直接の子孫を残していない。炭治郎の先祖は、縁壱に助けられた炭吉・すやこ夫妻であり、炭治郎はこの炭吉の生前の記憶を介して、縁壱に"会う"。

つまり、「生殖して子孫に想いを繋いでいくこと」が人間の尊さだと何度も書いてきたが、はじまりからして血縁の繋がりは断たれている。非-血縁者の縁壱から炭吉が日の呼吸(と右翼っぽい耳飾り)を託されたことで、人間は鬼に対抗する力を炭治郎の代まで連綿と繋いでこれた。だから、縁壱の設定において、生殖中心主義は相対化されており、人間は生殖以外にも、血の繋がらない他人に想いを繋ぐことができ、そうした繋がりのほうが大事なのだ、というテーマを読み取ることはできる。

また、縁壱が炭吉に伝えた日の呼吸の真髄が、竈門家ではヒノカミ神楽という舞踊として子孫に伝えられていた点も重要だ。鬼を倒すための戦闘技術としてではなく、あくまで表面的には無関係そうな舞踊のかたちをとっていたために、黒死牟(縁壱の兄)が日の呼吸の使い手を皆殺しにしたときも、目をつけられることがなかったのだから。つまり、ここでは「芸術文化」のはじまりと、それが伝統として生き残る仕組みが同時に描かれている。

戦闘術・武芸そのものは文化たり得ず、それを舞踊という芸術の体をとることではじめて後世に受け継がれる伝統文化となる。人間はこのように、生殖による連鎖のみならず、芸術文化を教えて学んでいくことによる連鎖をつくることができ、まさにそれこそが人間を人間たらしめるのだ、というとても熱く教育的な主張を感じる。

『鬼滅の刃』のストーリーはその根幹からして復讐劇なので、ほとんどが鬼との戦いの描写の羅列で占められている。日常パート、人間らしい文化的な生活の描写はきわめて乏しい。食べるとか休むとか他人と知り合って交流するといった行為も、鬼殺隊という組織のなかではすべてが「鬼を滅殺する」ための合理的な行為というかたちに飲み込まれていってしまい、文化的な余裕がない。

しかし、主人公の秘技であるヒノカミ神楽だけは、その戦闘描写に「舞踊」という文化的な要素を持ち込む。それが舞踊という芸術の形をとって伝えられていたこと自体が、戦闘技術を一見そうでないように取り繕うため、という理由付けをされる。

また、このヒノカミ神楽には十二の型があるが、実はこれらは円環を成しており、続けてくり出し続けることで、十三番目の真の型となるのだと炭治郎は気付く。この設定もおもしろい。

前述の通り無惨とのラストバトルはあくまで時間稼ぎのための戦いなので、終わりがある技よりも、終わりなく舞い続けられる技が効果的である。そもそも、無惨の首をとる等の直接の終わりがなく、時間稼ぎをするしかない構造そのものが、ヒノカミ神楽の円環構造とオーバーラップしている。

そして、言うまでもなく、この円環性は炭治郎たち鬼殺隊および人間の「繋ぐ」性質の象徴的なあらわれである。のちの最終回の、輪廻転生的な人間観にもおおいに繋がるところはあるだろう。

つまり、この作品における人間の時間・歴史観は、始まりと終わりがあり直線的に過去から未来へと流れていく一過性のものではなく、始まりと終わりが繋がって永劫回帰する円環的なものだといえるだろう。翻って、直線的で一過性の時間を体現するものこそ無惨なのかもしれない。

・最終巻(23巻)を読んでの感想

とくになし

伊之助がアオイと結ばれたのにはわろた。そっか~ 序盤でフラグあったかもしれないけど何も覚えていないので。。

さすがに「とくになし」だけではアレなので、もう少し書く。

正直に打ち明けると、読む前は、人気作品への逆張り精神から、「どうせキャッチーで一般受けする要素を詰め込んだ凡庸なマンガなんだろ?」と思っていた。そう思いたかった。

しかし、いざ読んでみると、すくなくとも「凡庸なマンガ」ではないと断言できる。

一般受けを狙ってこんな漫画が描けるわけがない。

こんなにも思想が強く、そのテーマに基づいてキャラクターの背景設定やストーリーの骨格まですべてが綿密に設計されている漫画はそうそうない。

人間は想いを託して繋いでいけるから素晴らしい!尊い!! 罪のない人間の命を奪った鬼は許すまじ!死ね!! ……と、道徳の教科書を通り越して前時代の老人の説教のような思想性が徹底されており、眼がガンギマった思想の強いひとに詰められているような読書体験だった。

『鬼滅の刃』全23巻を読了しての端的な感想としては「こわい作品だった」に尽きる。完成度の高い極右漫画。ラディカルライトmangaが一世を風靡する美しい国ニッポン最高!!!うおおおおおおお

ただし、本当に個人の人生を潰して家族的な繋がりへの貢献に全てを帰そうとすると、それはそれで魅力のない家父長制に陥ってしまう(中略)。もっと局所的な「思いやり」や「優しさ」が並走することは、個人の抑圧を回避するロジックとして機能している。「繋がりを支えられる一人前の男になる」というマチズモ的文脈を徹底して追放し、「緩やかな共感によって繋がりを維持する」という気持ちベースの連帯を描いているのがそれである。個々人の大きな文脈への接続が、直線に長く伸びるレールを鳥瞰するのではなく、せいぜい局所的な接合が連続するチェーンになっているという比喩でイメージが伝わるだろうか。

「悪性を思想の危うさではなく境遇の危うさに帰す」というスタンスが相続というテーマから呼び込まれたことは言うまでもない。悪性ですらも個々の人間ではなく相続に由来するというわけだ。この背景には、規範的に機能していた昭和の家父長制からリベラルな時代を経由して、お気持ち的に機能する令和のSNS的連帯思想が出現しているという見解に俺はかなり同意する。

ちなみに、LWさんはわたしのように本作を全面的に保守的な漫画とは見ておらず、リベラルな時代のなかで共感ベースで連帯することの尊さを描いたとして高く評価している。さすがの洞察と文章力なので納得しそうにもなるが、それでもわたしはわたしの感想を信じる。

血縁/家族的な繫がりと、局所的な「思いやり」や「優しさ」が並走する、と述べているが、わたしには、本作における人間の「思いやり」「優しさ」が局所的だったとは思えない。そうした人間の共感能力や慈悲深さを礼賛するトーンが大局的・全面的に物語(やカバーの作者コメントに至るまで)を覆いつくしていて、めちゃくちゃこわかった。

むろん、ここでLWさんが「局所的な」と書いたのは、このような意味合いではなく、あくまで家父長制のような幾世代にも渡る家族的な繫がりのスケール感と対照的な意味で、その場にいる人間同士の生身の心のかよった触れ合いを指していることは理解している。そこを誤読しているわけではないが、しかし、そうした「局所的な」人間の美点の描写が非-局所的に徹底されることで、結果的に、皮肉にも、回避するはずだった保守的な思想をむしろより濃く体現してしまっていると感じた。

個々人の大きな文脈への接続が、直線に長く伸びるレールを鳥瞰するのではなく、せいぜい局所的な接合が連続するチェーンになっているという比喩でイメージが伝わるだろうか。

この比喩を借りれば、「せいぜい局所的な接合が連続」してチェーンを成すことが自明視されていることで「直線に長く伸びるレール」よりもはるかに恐ろしくなっている、といおうか。「大きな文脈」を鳥瞰せずに、あくまで個々人のローカルな生き様だけを見ていた結果、最終的にはそれらがいつの間にかひとつの「大きな文脈」をかたちづくっている(ことが暗黙の前提とされ、称揚されもする)ことのこわさ。「みんな自分の意志で臨んでやったことです。誰も大きな権力的なものに抑圧されているわけではないから良いでしょ?」とでも言いたげな風貌。特攻隊士の手記の崇高さに号泣必至、みたいなおそろしさ、右翼性をどうしても本作からは感じとってしまう。

ちなみに、なにも鬼滅だけを右翼っぽいと感じて文句言っているわけではなく、少年マンガは一般的にその傾向があるとは思っています。ある意味当たり前ですが……。

『BLEACH』でも以前にその観点から少し書きました。めっちゃナイーブな内容です。

・「最終決戦」の構成

今回『鬼滅の刃』の終盤を読んで、もっともびっくりしたのは「最終決戦」が異様に長い、ということだ。ここで指すのは無惨とのラストバトルではなく、無惨が産屋敷邸に侵入して当主を殺し、鬼殺隊全員を血気術で無限城に幽閉して上弦の鬼たちとのバトルが始まる~~というところからすべて含めた決戦だ。これが単行本でいうと16巻の途中から、7巻以上にわたって続く。全23巻のうち実に1/3近くを最終決戦(無限城編)が占めるという大胆な構成に驚いたものだが、これもまた『鬼滅の刃』の「想いを受け継ぐ」という主題に合致している。

「想いを受け継ぐ」さまを描くには、端的にいえばほどほどに味方側の(比較的重要な)キャラが何人か死ぬ必要がある。しかも、ラスボスの無惨と直接戦っている最中に死ぬのではなく、その前段階で、志半ばで殺されたほうがより「繋いでいる」感が演出できる。したがって、無惨ほどではないが、かなり強い敵幹部──上弦の鬼のトップ3人(+α)を一度に鬼殺隊の面々にぶつけて、それなりの戦死者と損害を出すためには、「鬼殺隊全員が一気に無限城に幽閉される」という血気術の設定はとても都合がいい。しかも、文字通り全員参加の "総力戦" であるさまも満たしている。実を言うと、初めは、一気に上弦と柱の連戦を描いてそのままラストバトルになだれ込む構成は打ち切りマンガのようだと思ったりもしたのだが、すべてが連続的に繋がっており、最終的にひとつの想いに収斂するさまを体現する構成としてとても見事だと考えを改めた。

・無惨というラスボス

無惨は歴代のマンガのラスボスのなかでも最もみっともなくカリスマ性がないキャラだという話をよく聞いていたけど、いざ読んでみると全然そんな印象は受けず、きわめて当たり前の、合理的な言動しかしていなかったように思う。日の出というタイムリミットが迫るなか、弱ってきた無惨がついに逃げ出したときに、炭治郎(をはじめ鬼殺隊の面々)がめっちゃ動揺して「逃げるな!この卑怯者!」などと叫んでてわろた。いや、そりゃ逃げるやろ。逃げられることを想定しておらず、お行儀よく日の出まで待っててくれると思っていたのか?

もちろん、上述したように、鬼殺隊(炭治郎)と無惨は思想的に対になっているので、炭治郎が自分たち人間側の概念(「誇り」や「尊厳」など)を持ち出して無惨を糾弾するも、無惨にはまったく通用しない、という価値観のすれ違いがきわめて鮮明に描かれているシーンだと評価することができよう。人間の価値観が無惨には理解されないだろうとわかっていても、自分は「人間」なのだから、その価値観を相手に押し付けることしかできず、それを本気で遂行する竈門炭治郎はまさに本作の主人公たるにふさわしい。

わたしはそんな炭治郎およびこの作品が体現・称揚する人間中心主義が大嫌いなので、もちろん最終決戦では「むざんがんばえ~~~」とミラクルライトを振りながら応援していた。負けちゃって萎えぽよ。。。

ちなみにすぐ上に挙げたLWさんの記事での無惨評もとても興味深い。

特に「信条の無さ」としての敵を追求したのが無惨で、少年漫画のラスボスとしては稀に見る魅力の無いキャラ造形にはびっくりした。鬼滅を読む前に「無惨は子供達には全く人気がない」というようなツイートを見たときは「今の子供はDIOとかクロコダイルみたいなヴィランをもう好まない世代なのかしらん」などと思っていたが、そういう話ではないことがわかった。ただ単に、無惨には悪のカリスマが全く無いのだ。部下には徹底してパワハラを働いてるだけで、部下は怯えっぱなしだし会話も通じない。

無惨の空虚さを象徴するのが「しつこい」から始まる演説で、アレは本当によくできている。普通少年漫画では最終局面でラスボスと改めて対話するシーンでは主人公とラスボスがそれぞれの信条をぶつけ合って立場をはっきりさせつつ戦う理由を再確認すると相場が決まっているのだが、無惨には炭治郎にぶつけたい信条が一切ない。代わりにあるのは生存にかかる不快感だけだ。価値観が一致しないことへの断念ではなく、生存上の利害が一致しないことへの不快感を延々と述べるだけという異様な対話によって、もはや交渉の余地なしとしてラストバトルへと突入するシーンが見事。あの演説までは無惨も「実は何かあるボス」ではないかと疑っていたのだが、あのお気持ち表明ではっきり「マジで何もないボス」だと示したのは凄い。

上にも書いたが、わたしは要するに、無惨というラスボスを、鬼殺隊側の「人間」イデオロギーと激突させるための「非-人間」=「自分の生存だけに固執する生命体」だと理解している。だから、信条・価値観が一切ない、という指摘はごもっともだし、「カリスマ」の必要条件に(訴求力のある)何らかの信条を持つことがあるのだとしたら、論理的な必然として、無惨にカリスマ性はまったくない、ということになる。ただ、わたしはこの意味での「人間」概念が嫌いなので、結果的に、「人間」のアンチテーゼとして無惨というキャラクターに崇高なカリスマ性を見出してしまっている(というか、もっと単純に「応援したくなる」)節がある。

・必死さについて ──『BLEACH』との比較から──

鬼滅の刃のキャラクターたちは誰もかれも必死だ。文字通り。「必ず死んででも鬼を滅する」と固く誓って彼/女らは戦っているのだから。

それが極右的でキツイ、というのは先に書いた。これと、本質的には同じことを言い換えているだけかもしれないのだが、単純に、バトル漫画として、わたしは『鬼滅の刃』のこの必死さが苦手だった。息が詰まる。(「呼吸」が大事な漫画で息が詰まるとはこれ如何に)

例によって『BLEACH』を引き合いに出してしまって申し訳ない(※これは本当に申し訳なく思っているのではなく「両作品の対立煽り的に受け取るのだけは勘弁してつかあさい」の意である)のだが、わたしが『BLEACH』を好きなところのひとつに、各々が大きなひとつの目的を共有しているというよりも、個々人でごく私的なモチベーション・因縁などにしたがって好き勝手に戦っているところが挙げられる。

たとえば、尸魂界編での四楓院夜一vs砕蜂のバトル。

この戦いは、もちろん「尸魂界編」としての大きな文脈のなかでは、ルキアの処刑を食い止めたい黒崎一護たち主人公サイドと、ルキア処刑を遂行したい護廷十三隊の敵サイドによる激突のひとつとして位置付けられる。夜一が善玉、砕蜂が悪玉で、正義側が勝つ、という構図。

しかし、いざじっさいの戦いの描写をみてみると、「旅禍vs護廷十三隊」という大きな物語にとって、このふたりの戦いはあまり関係ない。(戦う場所も、物語の中心である双極の丘から離れた森のなかで行われる。) この戦いでどちらが勝とうが、しょうじき大局にはあまり関係がないのである。それは本人たちの戦うモチベーションの観点ではよりハッキリしている。どう考えてもこのふたり、自分が旅禍サイド/護廷サイドを背負って戦っているのではなく、あくまで個人的な因縁を清算したくて戦っているに過ぎない。(かつての上司・夜一への巨大感情が回想を交えながら語られる砕蜂側はそれが露骨で、夜一側は砕蜂への想いの深さが判然としないが……(カップリング的にはまじでそこが良いんですよね))

少なくとも砕蜂は、護廷十三隊の二番隊隊長という、大きな組織のなかの重要な役職に付いている。そんな責任者が、使命を放棄……まではしていないが、使命にかこつけて私怨を晴らしに戦いに向かっていく。この、「よう考えたらお前なにしとんねん」感= "ツッコミの余地" が、BLEACHの魅力のひとつだと思う。現代風にいえば「多様性」の称揚というべきか。久保帯人の見事なデザインによる個性的なキャラクターが、その外見・性格の個性的なありようをそのまま物語のなかの戦闘シーンにおいても存分に発揮するのが本当に好きだ。

『鬼滅』も「柱」という組織の造形や個々人のキャラデザに『BLEACH』の影響が色濃いとはよく言われる。たしかに鬼滅のキャラだってものすごく個性的で魅力的だ。でも、その個性が、物語のなかでは「人間vs鬼」という大きな構図のなかに収束していってしまうのがとても残酷でグロテスクだと思う。むろん、『鬼滅』はまさにそうした残酷で非情な境遇に置かれたなかでも尊く美しく輝く生き様を描かんとする作品なのだから、この点でダメだと言えるわけはない。ただ、そのあまりにも価値観が一元的なさまが個人的には苦手だ、ということである。

BLEACHについて無限に語りたいのでさらに続けるが、同じく尸魂界編の、班目一角vs射場鉄左衛門 のバトルもこの観点ですごく好き。そもそも護廷十三隊のなかでルキア処刑派からルキア救出派へと内部分裂・裏切り勢が多数発生している状況からして多元的ですごく良いが、そのうえで、このふたりはマジでお前らなにしとるんじゃと総ツッコミが(読者から)入るほどに、自分の「派閥」への責任感がない。(作中では全くツッコミがない点もすばらしい。)

この非常時に、ひとつの酒を交互に飲み交わしながら、その合間に「戦って」いるのだ。もはや戦いではない。遊び、享楽、ゲーム、暇つぶしである。ルキアが処刑されるか否かの瀬戸際であり、五番隊隊長が暗殺され、中央四十六室も全滅させられているという未曽有の状況で、このふたりは、酒の合間の酔い覚ましとして「戦い」の体だけ取っているのだ。

……射場さん、狛村隊長が見たらどう思いますか? 一角お前、更木隊長にどう示しつけんの?……まぁその剣八こそがもっとも大局的な目的カンケーなく、目の前の戦いという悦楽に野性的に飛びついているんですけどねっ! なんて素晴らしい漫画なんだ!!!

要するに『BLEACH』はバトル漫画としてちゃんとしていないのだ。バトル漫画ではないとすら言ってしまおうか。だからバトル漫画が苦手な自分でも大好きなのだ。(というのはもちろん因果が逆で、BLEACHから漫画に入ってしまった結果、よりまっとうなバトル漫画(HUNTER×HUNTERとか?)にピンと来ない身体になってしまったというほうが正しい)

更木剣八はまじで、そんな『BLEACH』のバトル漫画としての不真面目さ──究極的な真面目さでもある──を体現するキャラクターだ。現在アニメが放送中の千年血戦篇(最終章)での、卯ノ花さんとの対決もまた、言及しておかなければならない。

卯ノ花さんは初代剣八なのでめっっっちゃ強い。ということがこの戦いにおいて描かれる。卯ノ花さんが更木剣八を何度も何度も殺し、蘇らせる。そして、本当は卯ノ花八千流は更木剣八よりも「弱い」ことが明かされて、斬られて死ぬ。長年の更木剣八の封印は解き放たれた。もう剣八は戦いを長く愉しむために自分の力をセーブしなくともよいのだ。わたしの愛はすべて貴男に託した。貴男との闘いの中で死ねることの、なんと幸福なことか──

・・・と、こうして書いてみればなんだかドラマチックな戦いだし、じっさい読んでみるとめちゃくちゃ感動するのだが、しかし、問題はこれが 死神vs滅却師の全面戦争、という大きな物語の構図のなかに置かれたときである。滅却師に打ち勝つために死神側は少しでも戦力を確保・強化しなくてはならないのに、あろうことか、死神のなかでもトップクラスに強いふたりが殺し合って、無事に片方が死んでいるのである。

インターネットでもよくこの点がツッコまれて議論になる。卯ノ花さん無駄死にじゃね? じっさい、真の力を手にした更木剣八のその後の戦績は、グレミィには勝ったがそこで力尽きてバンビーズに雑にやられ、復活後ペルニダにも雑にやられ、最後のジェラルド戦で卍解らしきものを発動するも、強大すぎて自分の体が耐えられずに自滅。こうして書いていると、マジで卯ノ花さんが不憫に思えてくる。……いや無駄死にじゃない!じっさい剣八が野晒を解放してなかったらグレミィの隕石で死神側は一瞬で敗北してたし、ジェラルドへの一撃も倒せてはいた。チート能力で復活されてしまっただけで。卯ノ花さんの選択は最適解だった!!!……などの反論・擁護もまた定型となっている。

わたしはこうした不毛な議論を見るたびに思っている。そこは問題じゃないだろ、と。卯ノ花さんが自分の命を犠牲にしてまで更木と殺し合って真の力を解放してやったのは、滅却師との戦争において合理的な正しい行いだったのか。そんなことどうでもいい。卯ノ花さんは、卯ノ花八千流は、滅却師との戦争にかこつけて、自分の兼ねてからの大願を成就したかったのだ。愛している男と殺し合いをしたかっただけだ。死神の戦力的に~~なんて次元で考えてなどいない。あくまで個人的な因縁を清算するためにウッキウキで京楽に掛け合って、無間に入ったに決まっている。客観的な「戦い」とか「戦争」とかいう大きな物語など関係ない。それらを建前として、キャラクターの関係という私的なものを描く。これがBLEACHという作品の真髄だ。だからわたしはBLEACHが好きだ。卯ノ花さんが無駄死にだとして、だから何?と開き直ってしまうほうがよっぽどBLEACHという漫画は面白いと信じているし、そもそもBLEACHという作品そのものが、あきらかに、開き直っている。色んなキャラクターがそれぞれ勝手にやりたいようにやっていて、ひらかれていて、余裕があって、息ができる。

わたしはこうしたBLEACHのなかで息をしてきた人間だから、鬼滅の刃の、鬼殺隊サイド全員が、もちろんそれぞれに個人的な因縁はあれど、「人間vs鬼」という大きな構図のなかで宿願を果たすことに必死な様子がこれでもかと描かれるなかでは、どうしても息苦しさを感じてしまう。みんな可哀想、と思ってしまう。(それは鬼殺隊だけではなく、鬼にしたって同じことだ。大きな構図のなかに回収されるように造形・描写されてしまっていてかわいそう。)

だから、上述のように、鬼殺隊が一般の人間社会では認知されていない描写とか、無惨が鬼殺隊を「異常者の集まり」と的確に評する台詞とかは好きだ。好きというより、そういうところで、ようやく息継ぎができて気持ちが楽になる。

・好きかもしれない鬼滅のキャラ

鬼滅のキャラクターでいうと、読んでいて、伊之助はそれこそ剣八っぽいというか、すげぇガキっぽくて野性的で、とにかく己の強さを誇示したくて目の前の相手と思いっきり戦いたい!という造形がされていて、わりと好きかも……と思った。(剣八は己の強さの誇示にはまったく興味がないので実際にはまったく異なるキャラクターだが。)

いつも大真面目に切羽詰まった表情で戦っている炭治郎とかに比べて、良い意味で「少年」という感じがして息がしやすい。

それは、イノシシのかぶりものをしている、という外見のデザイン(作者によるメタなデザインと、伊之助じしんによるベタなデザイン=コーデの両方の次元)にもよく表れている。

『鬼滅の刃』という漫画を頭のなかで思い返すとき、まず浮かんでくるのは、特定のシーンや台詞、キャラクターではなく、任意の鬼殺隊隊士の必死な表情がアップで描かれた絵面である。さすがに主人公の炭治郎の印象がもっとも強く、炭治郎の必死な表情を何とも言えない距離感と角度で描いているコマは数え出したらキリがないだろう。で、これがとても息が詰まるのである。もっと余裕をもって生きていってほしい。(それは無理な相談というか、余裕を持てない状況に巻き込まれてしまった人々の物語が鬼滅であって、そうした可哀想な人たちが戦いの果てに余裕をもって健やかに生きていけるようになるまでを描いたおはなしなのだ、と言われたらそうなんだけど、ね……。)

で、伊之助はイノシシ面をかぶっているから、戦闘中もあんまりそういう「こちらの息が詰まるほど必死な表情」を見せることがなくて、ストレスが少ない。

ただし、そんな伊之助も、なんか最終決戦の途中で、捨て子になる前に母親に愛された記憶……とかいう描写がされて、鬼滅のいつもの保守イデオロギー体制にすんなり従属してしまうものだから悲しかった………。

こうした観点で良かったほかのキャラは、恋柱の甘露寺蜜璃さん。そもそも『鬼滅』のいいところとしてふつうに女性キャラが総じて萌えなところがあると思うのだけれど、なかでもめちゃくちゃ媚びているキャラデザの甘露寺さんは、必死に戦っていてもなぜかひとりだけラブコメ時空かギャグ時空にいるかのようにコメディ調で描かれるので息がしやすくてよかった。さすが萌えの呼吸を使う萌柱……。(こうした造形のすべてがフェミニズム的にひじょーに危ういとはマジで思います)

まぁ、甘露寺さんも終盤ではやっぱりギャグ感よりも必死感が優ってきて、しかもなんかヘテロカプ厨が垂涎するための出来合いの相手みたいな蛇柱の男とのヘテロカップリング描写の波に飲み込まれてしまい、悲しかった……。

(そう、基本的に鬼滅はどいつもこいつもお決まりのパターンに帰着していくために悲しいのです。そういうテーマの作品として完成度は高いと思うんだけどね……)

・マジで鬼滅の感想とは関係のない余談

関連する話題として、わたしは「強さ議論」が苦手だ、という話がある。苦手というか、意味がわからない。なにが面白いのかもわからないし、なにをしたいのかもわからない。キャラの強さって、描写されたものがすべてじゃないの?と思う。作中で描かれた範囲を超えて、作品の外側に、より普遍的な「キャラクターの強さ表」みたいな概念がある、という思想と決定的に相容れない。すべては作者のさじ加減でしょ。描かれていないキャラ同士の戦いの勝敗など原理的につけられない。

(むろん、強さ議論とは、こうしたことをすべて分かったうえで、だからこそ妄想的にやる価値のある行為なんだ、考えるのが面白いんだ、という文化であることは理解している。ただ共感はできない。)

お気付きのように、『BLEACH』は、有名バトル漫画のなかでも強さ議論に向いていない。すごい修行をして新しい武器を手に入れた主人公が1ページの描写もなくあっさり負けるとかいう意味わからん展開が山ほどある。……いや、一護がアスキンに負けたのはシンプルに相性が悪いからなんだけど、重要なのはそこじゃなくて、『BLEACH』において「戦い」とは多くの場合、キャラクター個人の魅力やキャラ間の関係を描くための道具に過ぎない、という点だ。戦いのためにキャラがいるわけではなく、キャラのために戦いがあるのだ。だから、そこに普遍的な「強さ」ランキングみたいなものを見出そうとしても上手くいくはずがない。というか、仮にそういうものが作れたとしても、BLEACHという漫画じたいは、そうした観念とは真っ向から反する思想に基づいて成り立っている作品である。

『BLEACH』のバトル展開は「舐めプじゃんw」「いちいち能力説明するなww」などと揶揄されることがよくある。『HUNTER×HUNTER』やその流れをくむ『呪術廻戦』は、「相手に自分の能力を開示すること」自体をバトルの戦略に組み込んだり、作品の能力設定そのものに組み込んだりと合理的な解決法をとっている。しかし、例のごとく『BLEACH』をこの線で擁護することはできない。してはいけない。そんなのもったいない。

われわれ『BLEACH』好きが取るべき態度はこうだ。舐めプ? 能力説明して即負けるのダサすぎ? いやいや、お前らなにもわかってない。『BLEACH』で描かれる戦いとは「戦い」ではない。そこに合理的な戦略とか双方の本気さとか納得感を求めるのはお門違いだ。『BLEACH』が戦いを用いて描きたいのはキャラクターそのものの魅力であり、キャラクターの因縁であり、ようするに美学なのである。合理を超越した、多様な美学がキャラクターのかたちをとって戯れる場。それがBLEACHにおける戦いであり、『BLEACH』という漫画である。

舐めプ……ようするに戦いにおける「甘さ」のことだが、まさにBLEACHにはこの「甘さ」という美学が主題となるバトルもある。破面篇の 黒崎一護vsドルドーニ・アレッサンドロ・デル・ソカッチオ である。黒崎一護は虚化を使わずに卍解だけでドルドーニを倒そうとする。虚化は体力の消耗が激しいから温存しているのだ、という合理的な説明がされる。しかし本当は違う。そのことに他でもないドルドーニは気付いている。黒崎一護は優しいのだ。甘え(チョコラテ)にまみれているから本気を出さないのだ。ドルドーニはネルを狙うことで黒崎一護を挑発し、そして一瞬だけ本気を出させて瞬殺される。ドルドーニは一護に礼を言う。本気を出してくれてありがとう。でもいつまでもそんな心がけではこの先やっていけない。だから甘さ(チョコラテ)は此処に置いて行け。

こうして敗北してまで一護に感謝を伝えて激励するドルドーニ自身も甘いのだ。チョコラテ同士の戦いなのだ。ドルドーニ戦が、というより、BLEACHの戦いの多くが。

ふつうの漫画では、「甘さは此処に置いて行け」という言葉を受け止めた主人公が、次第に甘さを捨てられるようになって成長する──のだろうが、BLEACHはそうではない。一護は最後までずっと甘い。「馬鹿 よけろ!」。・・・甘すぎる。甘々な坊や(ニーニョ)のままである。でも、『BLEACH』の読者はみな知っている。黒崎一護はチョコラテだから黒崎一護なのだし、そういう奴だから『BLEACH』の主人公に相応しいのだと。要するに、ここでの「甘さ」とはそれぞれの曲げられない信念・美学なのである。そして『BLEACH』において、この美学は大規模な戦いや戦争といった構図・物語とは決定的に対立する。すなわち、『BLEACH』は、それぞれのキャラクターが、自分がいま置かれている大局的な立場・状況・戦い といった要素よりも、自らの個人的な美学を優先することで、多様なキャラクターたちの多様な美学を浮かび上がらせて多元的に称揚する漫画なのである。

「各キャラの多様な美学」は、他でもない、『BLEACH』の代名詞たる単行本の巻頭歌にもっとも象徴されている。

それぞれの詩は、その巻の表紙に描かれたキャラクターの生き様、佇まい、美学をイメージして書かれている。そもそも各巻の表紙に1人ずつのキャラクターを描き続けるところからしてBLEACHの本質が表れているといえるが、その裏にある巻頭歌の内容もほんとうに多種多様である。わたしは涅マユリの「産まれ堕ちれば、死んだも同然」という詩が反出生主義っぽくてちょっと好き(まぁふつうによくある中二病的なニヒリズムと見分けはつかないけど)なのだが、これなどは黒崎一護を主人公とする王道少年漫画としての佇まいからあまりにも反している。

最終話で元ボスキャラのひとり藍染惣右介が、これまでの物語を露骨に総括して、これは「勇気」の物語なのだという。理想的な読者であれば、これまでの一護たちの歩みを振り返りながら感動もひとしお……といったところであろうが、正直わたしはこれを最初に本誌で読んだとき、「えっ、BLEACHってそんな話だったっけ?」と笑ってしまった。いかにも最終話なので強引にまとめてみました~感が否めない。久保帯人はこういうところが本当に下手だ。でも、これもまた、自分が十数年間『BLEACH』と生きてきた証なのだと思う。BLEACHは、一言でまとめれば「勇気の物語」……ではない。黒崎一護の物語に限っても、あんまりしっくりこない。それはわたしの読み込みが足りずまた浅いせいで、熱狂的なファンが何度も隅々まで読み返して「勇気」関連の描写・モチーフを洗いざらい書き出して ♰考察♰ すれば、なるほどたしかに「勇気の物語」とはなんと正鵠を得たまとめ方だろう!と久保帯人の無限のセンスに感動すること必至なのかもしれないが、わたしはそういうファンではないし、わたしにとって『BLEACH』とは、そういう作品ではない。最終回で「勇気」とかいうとってつけたような単語を突然持ち出してきてクスッと笑っちゃう。それでいい。だってBLEACHってもっと色々なものが詰まっている漫画だと思うから。むしろ、「勇気」の話だとひとつ作中で明確に軸が与えられたからこそ、そこから逸脱した、ぜんぜん関係ない異なるテーマ/美学をもつ無数のキャラクターたちがいかに豊かにこの作品には息づいているかがありありと感じられて良い、とは言えるかもしれない。(こうして何重にもひねくれつつ最終的には良い様に解釈してしまうあたり、わたしもやっぱり"信者"なのだろう)

以上! これで『BLEACH』の感想文を終わります!!

……じゃなかった! 『鬼滅の刃』の感想文だった。まじでごめんなさい。こんなにBLEACHについて語るつもりは無かった……気付いたらいつの間にか……

ということで、鬼滅の感想をあともう少しだけ続けます。

・パロディと非パロディの並立

最終話で時代が一気に現代に飛んで、炭治郎たちの子孫の学生生活を描く、というのはさすがに噂に聞いて知っていたけど、そもそもこれまでの巻末おまけページとかで、炭治郎たちの「現パロ・学パロ」を作者が綿密に書きまくってきたわけで、ちょっと混乱するというか、ウケる。公式で、しかも「公式外伝」とか「公式ファンブック」とかの派生作品ではなく、本編の単行本のなかで、主人公勢の現学パロと、実質生まれ変わりのような子孫のパロディではない現代学園生活のストーリーが同居しているという事態、かなり異様だと思う。

・鬼とマンガ的な身体について

「女性キャラ陣がふつうに萌え」だと上で書いたが、禰豆子がかわいい、というのは最初に10巻くらいまで読んだときから抱いていた数少ないポジティブな感想である。禰豆子は鬼になって、マンガ表現的に身体が伸び縮みする。炭治郎の背中の木箱に入るときはめっちゃ頭身が低く、デフォルメされたマスコットキャラクターのようだ。たほう、兄ちゃんがピンチになって、怒りで覚醒して活躍するときは頭身が高くなり、スラっとした戦闘美少女ヒロインになる。(つまり、頭身の変化はそのキャラクターが属する漫画のジャンルが変わることも意味する。)

こうした禰豆子の身体の伸縮自在なさまは、内在的には「鬼になったから」と説明されるはずだろう。しかし、禰豆子以外にも、鬼ではない炭治郎たちも頭身はしょっちゅう変わっている。ギャグシーンとかで。

これもまた「そのキャラクターが属する漫画のジャンルが変わる」ひとつの例であろう。『鬼滅の刃』を読んでいて、そのギャグ描写の佇まいには独特なものを感じた。一般に、コメディシーンでは頭身を低くしてデフォルメする表現が漫画ではありふれているが、『鬼滅』のデフォルメ演出はより振り切れていると思う。すっごくぽわぽわしていて、子供たちに大人気なのも頷ける。鬼滅のキャラクターの身体は、鬼だろうが人間だろうが、けっこう伸縮自在なのだ。同じ少年マンガのバトルものと比較しても、そうだと思う。

「鬼」と2次元キャラクターの身体性ということで、わたしは映画『傷物語』を連想せざるをえなかった。

というか、またしてもLWゼリヤの『傷物語』論を思い出した。

大塚英志の「アトムの命題」、すなわち記号的身体の成熟と喪失についてまとめられたこの素晴らしい論考についてわたしはまだ的確に語る術をもっていませんが、いつか『鬼滅の刃』と『傷物語』を絡めた批評を書きたいなぁとは思っています。(思っているだけです)

おわり!! 疲れた!!!