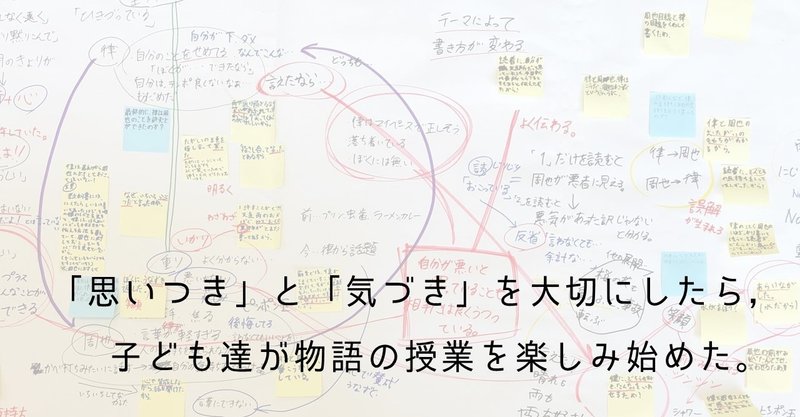

「知」図づくりで物語の授業にチャレンジ~小6国語『帰り道』後編~

「知」図を取り入れて実践をしてみた,小学6年生の国語「帰り道」の授業。前回の続き。

前回までは,主人公の心情を読むという,言ってしまえばオーソドックスな問いだった。

今回は,文章の構成や簡単な修辞法に着目して読むという学習について書く。

こうした授業は,僕にとって鬼門だった。

今まで10年も国語の授業をしながら,こういった授業を「うまくいった」と感じることは…あまり無いかな…。

どうしても,持っていきたい方向に持っていってしまい,ありゃりゃな授業になってしまう。

でも,「知」図を使った授業をすると,今まで高い壁だった文章の構成や修辞技法の工夫を読み解いていく時間が,めちゃめちゃ楽しくなることが分かった。

そして,学習の成果を振り返る「帰り道のかえりみち」というワークについても,記しておきたい。

C.作者はなぜ,律と周也の気持ちを分けて物語を書いたのか。

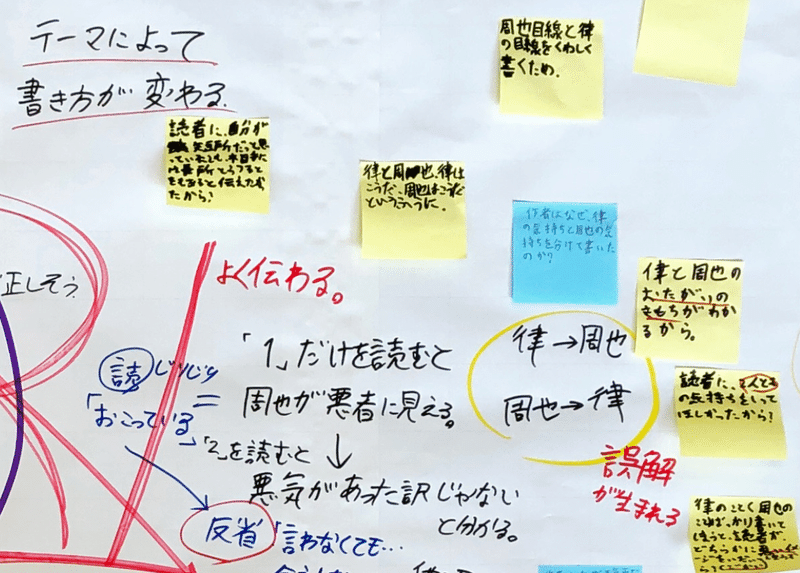

まずは,二人の視点から書かれた群像劇の魅力について,子どもたちがどう考えたのかを紹介する。

C3「律と周也,律はこうだ。周也はこうだ。って書くから,2人の気持ちが分かりやすいと思いました。」

C2「あ,似てる。お互いの気持ちが分かるからって書いた。

T「一人の視点から書かれた物語だと,どうなっちゃうの?」

C3「なんか,誤解が生まれるんじゃないかなぁと思ったの。」

C2「うんうん。」

C4「うちは,周也の目線と律の目線が分かるようにって書いたんだけど,言いたいことは一緒で,片方だけ読むともう片方が悪者になっちゃうと思ったのね。」

C1「あー。1だけ読むと,確かに周也は嫌なやつだよね。」

C2「でも,悪気はないじゃん?」

C1「そうそう。2を読めば,それが分かる。」

C3「そう。見方が違うだけなんだよね。」

C1「僕は,こないだ出た話,有ったじゃん?自分が短所だと思っていることも,相手から見ると長所だってこと。それを,読者に伝えたかったんじゃないかと思うの。」

C4「短所は長所ってやつね!」

C1「そう,それ。それがいっちばん伝わるのは,この分ける書き方でしょ?」

C3「確かに。1と2のどっちも書かないと,分かりづらいわ。」

C2「この話,『わらぐつの中の神様』でもしたよね。伝えたいことによって,書き方が変わるって。」

T「すごっ,よく覚えてるね。(私はすっかり忘れていた…)」

C4「○○,すごいね。よく覚えてたね。テーマと書き方の話でしょ。やっぱりそうなんだね。」…

子ども達は,読者と作者の視点を行ったり来たりしながら,物語を読んでいた。

個々の意見が,論理的に表現されるときもあれば,そうでない時もある。

しかし,ぽつぽつと,自分の「思いつき」をつぶやき,思いつきがいくつか結び付くことで,根拠を伴った意見が生まれる。

その結びつきを発見することは,意見に関わったり共感したりしている全員にとって「楽しい」ようだった。

だから,次の一言や,根拠のない思いつきをその場に投げ込んでみたくなる。

それが続くことで,より考えが広がり,楽しさも加速していく。

前編もお読みいただくと,より分かるのだが,大人が唸るような「すばらしく深い読み」(そういうものが有るとすれば)が生まれるわけではないと思う。

しかし,思考が促され,自分達の考えたことが可視化される場に,どの子も参加しているということが,僕にとって大切な事だった。

D.作者はなぜ,天気雨で仲直りさせたのか。

C3「僕は,洗い流したいからだと思った。もし,降ってきたのが桜の花びらだったら…」

T「ちょ,ちょっと待って!え,桜の花びら?」

C3「もし,ですよ。そうすれば,天気雨じゃなかったら何でいけないかが分かるから。」

T「あぁ,ごめん。つづき教えて?」

C3「もし,花びらだったら,洗い流せないと思うんだよね。その気まずい感じを。」

C2「そうだよね。だから,僕も一緒で,水がまほうをかけたって書いたの。」

C1「"まほう"ってすごいね。」

C2「なんか,昨日,律も周也も"重り"とか"異物"が,心にひっかかってたって言ってたじゃん。これこれ。これを流せるのは雨しかないかなって…」

C1「よく嫌なことを忘れることを,"水に流す"っていうもんね。」

C4「雨しかないっていうのなら,私も似てること考えた。天気雨にしたのは,律が"どっちも好きだって言えるもの"にしないといけないと思ったのね。」

一同「?」

C4「だから,もし鳥のフンが落ちてきたら,律は好きって言えないじゃん。」

C1「あはは。確かに。絶対に嫌だもんね。ミサイルも嫌だし。」

T「他には?」

C2「そうそう。事故が起きてハッとするってのも嫌だ。」

C3「2人で転んじゃうってのも,嫌だよね。」

C4「うん。でさ,最初に2人がケンカしたのって,律がどっちが好きか言えなくて,でも本当にどっちも好きだったからじゃん?だからさ,天気雨なら,降っても降らなくてもどっちも好きって,もう一回言えるじゃん。」

C2「確かに!しかも,今度は周也も一緒にいるから,分かってもらえる!」

C1「なるほどぉ。律が”もし自分も言えたなら…”って言ってたことが,ちゃんと言えたってことね!」

C4「そうそう。そうするには"天気雨"しかないでしょ。」

C3「すげぇ…」

T「(手元の付箋を見て)まだ,有りそうだね。C2は?」

C2「あと,2人が笑顔になるために,天気雨だったのかなって書いた。」

T「うんうん。説明してくれる?」

C2「周也は,前髪がツンツンしてるけど,それがペタってなったら面白いじゃん?これが,どしゃ降りだったら,笑ってられない。」

C1「確かに。笑える雨っていうか,"明るい雨"だからいいんだよね。それと,僕はけんかが収まることを"雨があがる"ってことに例えたのかなって思った。」

C2「雨があるから,晴れたって感じが出るもんね。」

T「なんか,そんなことわざ有ったな…。あ,そうだ,雨が降らなければ、虹はできない。だ。」

C4「すげぇ,ぴったりだ。私は,雨降って地固まるだと思ってた。」

C3「何それ,初めて聞いた!よく知ってんね。」

C1「あと,もう一個あって。2人が勘違いできるようにするために,天気雨にしたんじゃないかな。」

T「どういうこと?」

C1「その前まで,2人が考えてたことあったじゃん?周也は,ピンポン玉のこと考えてたでしょ?律は,なんか…いやな思いで…なんだっけ?」

C2「あぁ,洗い流したい。みたいな?」

C1「そうそう,なんか重りみたいな。で,律も周也も,天気雨なら今考えてることと重なって,勘違いできたじゃん?ピンポン玉とシャワーに。だから,お互いビックリして,どうでも良くなったんじゃない?」

C4「確かに,天気雨なら,両方の考えに合うね!」

物語の構成や修辞技法について,こんなにもエキサイティングに考えられるものかと,驚かされた時間だった。

子ども達は,物語を読みながら,非常に多くのことを思いついたり,気づいたりしていることが分かった。

その過程では,仮定したり,推測したり,関連付けたり,比較したり,相違点を探したり…時折,子どもたちがぐっと考えている緊張感が,ピリピリと伝わってくる。

でも,この授業では「考える」と言う言葉を,意識的に使わなかった。

もしかすると,「考える」と言う言葉を使っていたら,また別の展開になっていたのかもしれない。

「思いつく」と「気づく」。この2つの言葉は,まだまだ可能性を秘めているようだ。

また,子ども達の「知」が,前時の授業で生まれた「知」や,これまでの経験と結び付きながら広がっていくのも印象的だった。

『ほら,昨日の,これ!』とか,『何だっけ?これ何かに似てるな。あぁ,思い出せないぃ。』とか言いながら,どんどん一人一人の知がストレッチしていく。

途中からは,僕も楽しくなって,子ども達と一緒に「知」図づくりに没頭していた。そう,これ,大人も楽しめちゃうのだ。

『子どもも,大人も,学びを楽しめる授業』

自分が追い求めているものの片鱗が垣間見れた,幸せな時間だった。

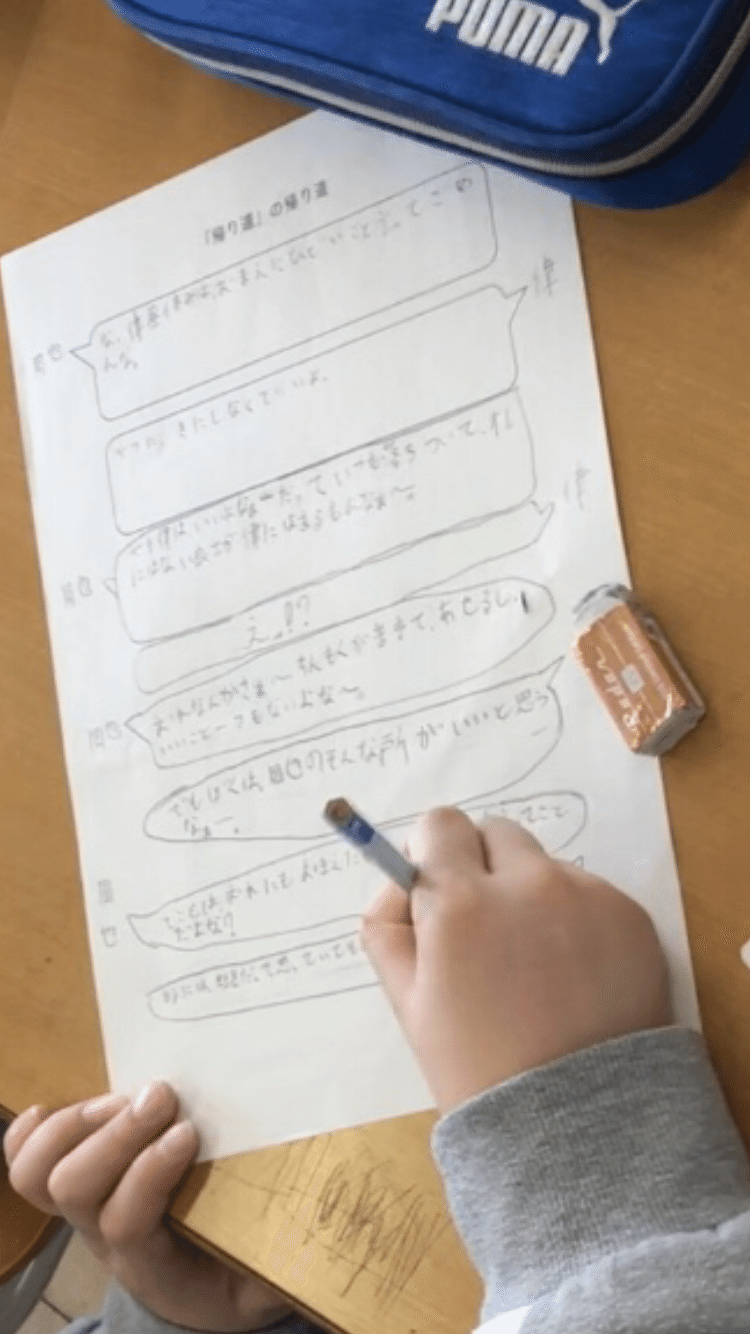

おまけ~『帰り道』のかえりみち~

今回の「帰り道」の授業で,ぜひ子ども達に取り組んでほしい活動が有った。

それは,「帰り道」に描かれている場面の後,2人はどんな話をしながら家まで帰ったのかを考える。つまり,"『帰り道』のかえりみち"を考えるというもの。

・お互いを褒め合って自信をつけ合う"かえりみち"を描く子

・律と周也の立場が,逆転したような"かえりみち"を描く子

・お互いの「どっちも好き」を伝え合う"かえりみち"を描く子

「えぇ,どっちから先に話し始めるんだろう。」

なんて,おしゃべりしてたんだけど,僕自身も同じ活動をしていたから無視して"かえりみち"作りに没頭していた。(笑)

子ども達は,黙々と書く子もいれば,2人で話し合いながら書く子もいた。

中身を見ると,これまでの話し合いがちゃんと反映されていて,でも,個々のオリジナリティーも十分に感じる作品になっていた。

授業後は「めっちゃ考えたー。」とか,お互いの作品を見合って「面白い!」とか言いながら満足した様子だった。

休校前に,この授業ができて,本当によかったな。

課題とか,これからのこと

さて最後に,2回にわたってお伝えしてきた「知」図づくり。

もちろん,まだまだ課題はある。

特に,人数。

この「帰り道」の授業をした6年生は,4人の学年。笑(複式学級だから5年生10人も一緒の学級だけど。)

昨年度は,6年生12人でも実践は出来たから,12人までは経験があるけれど,それ以上は試したことがない。

「少人数だから,できるんでしょ?」と言われると,現時点では「13人以上では,やったことが無いから分からない。」としか言えない。

ただ,実感として感じるのは,確かに人数が増えると,教師が1人でファシリテートして行うのは難しくなるだろう。

というか,そもそも何かを探求したり,新しい知を作り出す活動に大人数で取り組むことができるのか?とも思うわけだったりする。

なにはともあれ,僕は今の少人数での指導に最適化させてこの活動を取り入れているので,もし大人数の学級を担当していたとしたら,別のアプローチをとったろうなと思う。

ということで,少なくとも今年(もし休校が終わればだけれど)は,与えられた環境で,僕も「知」図を探究していこうと思うわけだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?