きわダイアローグ03 スヴェン・ヒルシュ×向井知子 1/2

2020年3月の映像音響公演「きわにたつ」の開催に伴い、スヴェン・ヒルシュさんが来日し、芹沢高志氏と公開トークを実施する予定でした。このダイアローグは、公開トークを踏まえて、2020年2月に収録されたものです。2019年初夏から秋にかけて、ヒルシュさんと話してきた内容を、2019年12月に芹沢さんにお伝えし、それを受けて、ヒルシュさんとのダイアローグを収録しています。

///

1. 1990年から2020年へ

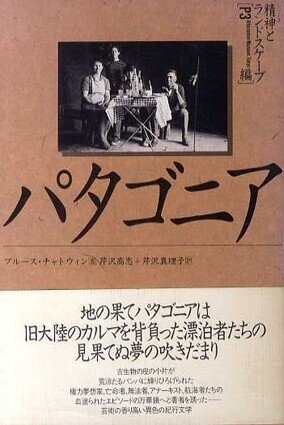

向井:以前あなたは「90年代とは何だったのか」、また「当時と今日では、サイエンスやテクノロジーとの関わり方にはどのような違いがあるのか」ということを、芹沢高志さんの公開トークに向けてお話ししたいとおっしゃっていましたね。それを踏まえて、先日(2019年12月)、芹沢さんにお目にかかり、P3 art and environmentという、アートとサイエンスを横断する場所を作られた頃のこと、「90年代とはなんであったか」ということをお伺いしました。その頃、芹沢さんはちょうどブルース・チャトウィンの『パタゴニア』の翻訳などに関わられたあとで、「旅とランドスケープ」に興味を持たれていたそうです。

1990年、めるくまーる

当時の風潮としては、旅には二つの方向性しかなく、一つは、人が物理的に場所を移動し、楽しむ旅というもの。もう一つは、自分の内面にとどまり、変わることのない精神世界の旅。そのような分断された方向性に、違和感を持たれていたそうです。あるとき芹沢さんは、中国出身のアーティスト 蔡國強 *1 とゴビ砂漠に行かれたそうです。ランドスケープ(周りの環境)との出会いというのは、人間を変化させます。人間との出会いは、ランドスケープを変化させ、その出会いによって、再び、人間は相互的に変化していきます。そのような出会いに興味を持たれていたそうです。

制作:P3 art and environment 撮影:森山正信

ヒルシュ:とても興味深い話ですね。あなたから伺った話によると、当時芹沢さんは、インゴ・ギュンター *2、ロルフ・ユリウス *3、クリスチャン・メラー *4 といった、多くのドイツ人を紹介されていて、すでにグローバルな立体感がありますよね。それから、芹沢さんがあなたにお話しされた内容は、公開トークのためにいろいろと考えてくださって練られたものかと思いました。わたしが話したいこととも合っていると思います。

P3 art and environment 撮影:萩原美寛

1990年代と今日の世界の見方は、いくつかの点において変わってきていると思います。サイエンスはもちろん相当変わっていますが、当時は、まず世界観というのがその人自身から始まるものだったのではないでしょうか。各個人が自分で世界に出ていかなければならない、そのような展望(パースペクティブ)が人々のなかに強くあったと思います。日本に行ってみようとか、インドに行ってみようとか、あるいは欧州ではたくさんの人がイビサ島に出向くとか、みながどこかへと向かいました。自分で、他の場所を見ることは「ワォ、すごいね」と気づいたわけですが、当時は「つながる」ことを考慮していたわけではありませんでした。グローバリゼーションというものも、まだ存在しませんでした。まだ(グローバリゼーションは)初期の段階で、(いろいろな場所に行ってみようという)好奇心があっても、(それらをつなぐ)「橋渡し」ということは欠落していました。まだ観察するということにとどまっていたのだと思います。芹沢さんがおっしゃるように、当時素晴らしかったのは、「どこかで体験をしたい」という生きている感覚があったことです。そして、自然に関する体験というものも、個人(individuell)に刻み込まれたものだったと思うのです。自分によって自然が変化し、自然によって自分が変化する。そこには、「わたし」があったと思うのです。

(90年代より)少し前のことだと思いますが、リチャード・ロング *5 のランド・アートのような作品にも「わたし」の介在がありますよね。あるいは、最初のデジタル・アートというものが出てきたときにも、そこには、「わたし」と新しく生じたテクノロジーの関係ということが強くあったと思いますが、そこでいう「わたし」とはエゴイズムについて考えていたというのではなく、その新しいテクノロジーを「試しているわたし」は、人間の代表(Repräsentant)として、人間とはどういうものかということを「わたしが体験していることを、あなたに見せる」というようなもの。「わたし」というものによる、探究的な個人の展望(パースペクティブ)という側面が強かったように思います。そのような側面が、今日と変わった点だと、わたしは感じています。

それ以後、今日では、やはりグローバリゼーションということが、大きな役割を果たしていると思います。橋渡しをすること、つながっているということが、もっと強化されたように思いますし、それがもっと当たり前のことになったと思います。どのような交流かは、中心に置かれなくなったのではないでしょうか。

興味深いのは、「人間が自然を変え、自然が人間を変える」という問い自体が現代的ではないということではありません。この問いが今でも重要なのは変わりないですし、答えはいまだに見つかってはいません。しかし、そのように問うことはしなくなってきていると思うのです。それは、世界がずっと政治的になってしまったからです。今日では、気候変動や汚染問題、それから子どもがデモのために街頭に出ていくことも、それだけですべて、とても政治的な出来事になってしまいました。そのような状況に、学術(サイエンス)は、少し距離を置いており、うまく機能していない状態です。政治化されたなかで気候変動の問題を扱う研究者の役割も、大変難しいことになってしまいました。どのようにそれらを受けとめるべきか、どのように見たらよいのか、といったことに対して、どう責任を担うべきかが難しくなってしまったのです。

相対的に明確になったのは、すでに、探求することは簡単ではなく、行動主義的、つまり、何かしなければならないというところに大きな重点が置かれるようになってしまったということ。少なくともわたし自身は、観察すること、自分を探求することでは、先に進めなくなってしまったように感じているのです。80年代、90年代には、まだ違うふうに考えており、今日の危険性を感じていない時代だったように思います。

向井:実際にわれわれが大学院(ケルン・メディア芸術大学 *6)にいた1990年代というのは、インターネットはありましたが、やっとMosaic *7 が出てきた頃。デジタルということも、まだちょうど出てきたところでしたよね。

ヒルシュ:もちろんコンピュータは、それよりも前にありましたが、デジタル化はそれから発生してきたもので、膨大なポテンシャルや知識の相互接続といったことも、当時はまだ考えられなかったことです。インターネットっぽいものもあったわけですけれども、今日それを振り返ってみると、その受け止め方は、まだ部分的にとても稚拙(ナイーヴ)でした。どのような考え方がそこに含まれていたかというと、すべてがお互いに超接続しているウルトラコネクティッドネスという形式の受け止め方でした。フェイクニュースを捏造したり、資本主義の新しい権力構造を見越したりといったことは、まだ誰も本当には考えてはおらず、もっと個人のものにとどまっていたように感じます。学術(サイエンス)においては、もう少し様相が異なっていたとは思いますが。

興味深いのは、芹沢さんがおっしゃっている「人間が自然を変え、自然が人間を変える」というのは、個人(individual)のパースペクティブから思考されたということです。例えば、ジェームス・ラブロック *8 のような、かつての「ガイア」のテーゼなどを考えると、もっと自然について扱っていたわけですが、これらも同時代に生じたことです。そして、それらがどのように考えられていたかというと「個人が世界を知って、われわれはつながっている」という受け止め方でした。今日では、「なぜわれわれは、もう一度自然を利用するのか」ということを考えたときに、気候変動は超カタストロフィであると描写され、少なくともそのように耳を傾けざるをえず、分けては考えられません。近代における「人間と自然」という考え方ではなく、今日ではそれらは分かれてはおらず「あなたは自然の一部であり、それに対してあなたには責任がある」と、責任を問うものになってきているわけです。自分は一部なので、「自分の体に対して、腎臓だけ取り出してあげる」といったようなことは不可能なことであり、世界に対するパースペクティブは、コレクティブなものに変化してきている。コレクティブな体験であり、コレクティブな責任を問うものになってきていると言えるでしょう。もはや、個人のパースペクティブによるものではないわけです。これが大きく変わったことだと思いますが、政治的な行為主義は、より強くコレクティブなもの、よりコレクティブなプロセスになってきたと言えるでしょう。学術(サイエンス)にとって、相変わらず難しい状態は、結局続いているのです。

向井:90年代のことを考えると、当時、ヴィレム・フルッサー *9 が提唱したテレマティクス *10 のように、(インターネットのような)ネットワーク構造型のコミュニケーションにおいては、目に見えないネットワークの向こうには、目の前にいない「あなた」という誰かを感じながら対話ができるという考え方があったと思います。しかし、今日のコレクティブなつながりのなか、世界で起きている問題について、見て理解することはできますが、それを感じる、もしくは感覚的に理解することは難しいわけです。以前、ヒルシュさんは「intuitive(直観的)」という言葉を使ったことがありますが、そのことについてはどう考えていますか?

1998年、Bollmann-Bildkarten-Verlag

ヒルシュ:おっしゃりたいことはわかります。どのように物事へアプローチするかということは、個人の感覚(Gefühl)をとおして行われるわけで、それを妨ぐことはできません。それは正しいのですが、自然と自分のつながりについて言うならば、それがどういう意味を持つのか、線引きをしないといけないのではないでしょうか。例えば気候変動のことなどを考えると、その次元で話すことはとても難しいと思うのです。とても個人的な受け取り方によるものが多く、自分がテーブルにつこうとしても、(他の人が)「いいえ、そういう感覚はないので、今までどおりにやります」と言われてしまうかもしませんよね。そのように、わたしたちの視野はとても狭いと思うのです。人は、もっと単純な理由で動くものなので、そのときそこにある個人的な意見や状況に委ねなければならず、さまざまな個人的なパースペクティブがあるわけです。向井さんが言うように、それは大切なことだと思いますが、唯一の妥当な方法だとは思わないのです。

向井:でも、だからこそ、人が「個人としてどう理解できるか」とか「個人として何ができるか」を判断することが難しいのではないでしょうか。 例えば、「自分が環境に対して何ができますか?」と言われたら、個人としては小さいことから始めることはもちろんできますが、どう対応してよいかはわからないですよね。世界はあまりにも遠いところにありますから。

ヒルシュ:だから、向井さんの言うように、「あなたと世界」の間のつながりをどのように持つか、取り組まなければならないのです。そして、つながりの中に入っていき、「(世界に対する)責任を感じ取らなければならない」ことです。しかし、例えば、子どもは、まず自分自身で世界との付き合い方の基礎を学ばなければなりません。そして次の段階として、6歳、8歳になり、社会的構造を知ろうとしたり、しなかったり。そのあともう一度それらを組み換えたり……。というのも、われわれにはすでに多くの「刻み込まれた」もの(経験)があり、それは助けにはなりますが、その経験をもう一度したいと思っても、簡単にはできません。例えば、あなたもたくさん旅に出ますよね。じゃあそのときわたしはアイスランドへとか、わたしはここにいて、あなたはそちらにいる。そこでは(われわれが経験した)1990年代の精神が、わたしたちの中にも強く染みついているわけです。もちろん、われわれ自身が世界を見て、感じ取ろう(wahrnehmen)とすることは大切なことだし、それが間違いだとは思いません。しかしながら、(今日の環境問題などから)優先順位ということを考えると、状況は変わってくるのです。世界がグローバルになって、グローバルに我々を捉えて、グローバルにその場所がわかるということは重要だし正しいとことではあります。今われわれは東京とケルンで話しているわけですが、このあとにチューリッヒと、ニューヨークと話すといったことも、それはわたしたちにとって当たり前のことになっています。世界は大きいわけですが、しかし、純粋に資源に関してはそうはいかないわけです。これは完全に統合失調症(Schizophrenie)のようなものです。わたしの世代を見ると、みな飛行機で休暇に出かけていきます。例えば、南アフリカに行って、ニューヨークに行って……というようにあちこちに飛行機で飛んでいく。2週間ごとに飛行機に乗って欧州のどこかの展覧会を見て……というように、個人的なパースペクティブで言えば、わたしも理解できます。しかし一方で、このままではやっていけないようだということです。この統合失調症のような状態に、はっきり取り組まなければならないのではないでしょうか。どうやったらというのはまだわからないわけですが、「ちょっと自分も気をつけています」という程度では、もうその先には進めないと感じています。

わたしは、この環境問題について、本当に強く警告として受け止めています。どのように環境が変化してきたか。すぐ雪が降ったり、氷河がどんどん溶けたりしているのを見ると、これは早急に対処しなければならない問題だと感じています。いずれにしても、我々と環境の間の相互作用のなかで起きてきた事柄については、本当に早急に取り組まなければならない大きな問題の一つだと確信しています。

撮影:向井知子

///

*1 蔡國強(Cai Guo-Qiang、1957年〜)

中国・泉州生まれの現代美術家。上海演劇学院で舞台美術を学んだのち、1986年から1995年に日本滞在。のちの代表作となる火薬を用いた作品を多数展開する。東洋哲学と社会問題をテーマとし、文化、歴史、社会、自然が呼応するサイトスペシフィックな制作に取り組む。1995年よりニューヨークを拠点に活動。2008年北京オリンピックでは視覚特効芸術監督を務めた。紫禁城創建600年となる2020年、個展を現代作家としてはじめて北京の故宮博物院で開催(2021年2月まで)。東長寺水の苑の回廊壁に作品が常設されている。

*2 インゴ・ギュンター(Ingo Günther、1957年〜)

ドイツ出身のアーティスト、ジャーナリスト。民族学と文化人類学を学んだのち、デュッセルドルフ芸術アカデミーにてナム・ジュン・パイクらに師事。1989年から、環境、経済、軍事、政治等の統計データをもとに発光する地球儀上に可視化した作品群「ワールド・プロセッサー」を制作。その他、東欧初の独立テレビ「チャンネルX」、仮想共同体「難民共和国」など、ジャーナリズムとアートと超えたプロジェクトを展開する。現在、ニューヨークを拠点に活動。P3では東長寺旧講堂で4回の展覧会を開催、現在文由閣1階には『Seeing Beyond the Buddha』が常設されている。

*3 ロルフ・ユリウス(Rolf Julius、1939年〜2011年)

ドイツ出身のサウンドアートのパイオニア。美術を学んだのち、ラ・モンテ・ヤングなどの現代音楽家に影響を受け、1975年頃から写真などの造形芸術に音を使い始める。1980年にベルリンで先駆的作品「Dike Line」を公開。1983〜84年にはニューヨークに滞在、J・ケージらと交流を深めた。1991年に来日、P3でも展示とパフォーマンスを行なった。音響と造形芸術的な要素を組み合わせた空間を生成し、繊細で詩的なサウンドインスタレーション、オブジェ、パフォーマンスを展開。実験的な作品群「スモール・ミュージック」の制作で知られる。

*4 クリスチャン・メラー(Christian Moeller、1959年〜)

ドイツ出身のアーティスト、建築家。建築を学んだあと、ギュンター・ベーニッシュの建築事務所に勤務。1990年、メディア理論家でキュレーターのペーター・ヴァイベルに師事し、フランクフルトのシュテーデル・シューレ・ニューメディア研究所に参加する。以後、複合的電子メディア、テクノロジー、建築による相乗効果を用いた大規模なインタラクティブ作品を発表。近年では、手に持てる大きさのオブジェからランドマークになるようなパブリックアートまで多数手掛けている。2001年に渡米、現在カリフォルニア大学ロサンゼルス校デザイン・メディアアート学科教授。

*5 リチャード・ロング(Richard Long、1945年〜)

イギリス生まれ、彫刻家、美術家。人間と自然の関わりをテーマに、自然の中を「歩行」し痕跡を残す彫刻作品などを制作、「ランド・アート」の代表的な作家として知られる。

*6 ケルン・メディア芸術大学

すべてのオーディオ・ビジュアル・メディア領域を専門とする、ドイツで最初のメディア芸術大学。アート、サイエンス、デジタルテクノロジーを横断する、21世紀のデジタル・バウハウスとして、1990年、ドイツ・ケルン市に創立。

*7 Mosaic

テキストと画像を同時に表示することができた最初のウェブブラウザ。1993年にリリースされた。

*8 ジェームス・ラブロック(James Lovelock、1919年〜)

イギリスの科学者、未来学者。生命体としての地球と生命環境について「ガイア理論」を提唱。

*9 ヴィレム・フルッサー(Vilém Flusser、1920年〜1991年)

チェコスロバキア生まれの哲学者。のちにブラジルに亡命。写真をはじめとしたメディア哲学、コミュニケーション哲学、言語学、歴史学、移民研究など、多岐にわたる哲学論を展開。1970年代以降、イタリア、フランスへ移住、著作は、ドイツ語、ポルトガル語、英語、フランス語など多言語で執筆されている。

*10 テレマティクス

フルッサーは、インターネットなどの新しいコミュニケーション技術や方法によってもたらされる「テレマティクス」社会では、人と人との対話に大きな価値が生まれると論じた。著書『Kommunikologie』において、当時の電子メディアの主流がまだ電話やテレビであるなかで「それまでの円構造のコミュニケーションの構造(中心があり閉じられたコミュニケーション)」と比較し、来るべきネットワーク構造のコミュニケーションの可能性について「ネットワーク構造の特徴は、対話の相手がすべて、他の相手すべてとつながっていて、「あなた」と呼ぶことができるということであり、円構造のような中心がなく、関心が主体から離れ、対話のプロセスそのものに向けられることである。」と述べている。

///

スヴェン・ヒルシュ(Prof. Dr. Sven Hirsch)

チューリッヒ応用科学大学教授(物理学)、同大学生体シミュレーション・リサーチグループ長およびデジタル・ヘルス・ラボ所長。複雑生体システム領域での研究教育に従事。定量的予測法、モデリング、テクノロジーの未来、エネルギーの未来等の研究も展開。ドイツ・インゼル・ホムブロイヒ美術館財団理事・科学学芸員。

インゼル・ホムブロイヒ美術館

1987 年「芸術と自然の並置」という理念のもと設立。60ヘクタール以上におよぶ敷地内の自然景観にインゼル(島)という名称の通り、芸術関連施設(美術館、アトリエ、研究所等)が点在する。

©Stiftung Insel Hombroich

©Stiftung Insel Hombroich

向井知子(むかいともこ)

きわプロジェクト・クリエイティブディレクター、映像空間演出

日々の暮らしの延長上に、思索の空間づくりを展開。国内外の歴史文化的拠点での映像空間演出、美術館等の映像展示デザイン、舞台の映像制作等に従事。公共空間の演出に、東京国立博物館、谷中「柏湯通り」、防府天満宮、一の坂川(山口)、聖ゲルトゥルトゥ教会(ドイツ)他。

///

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?