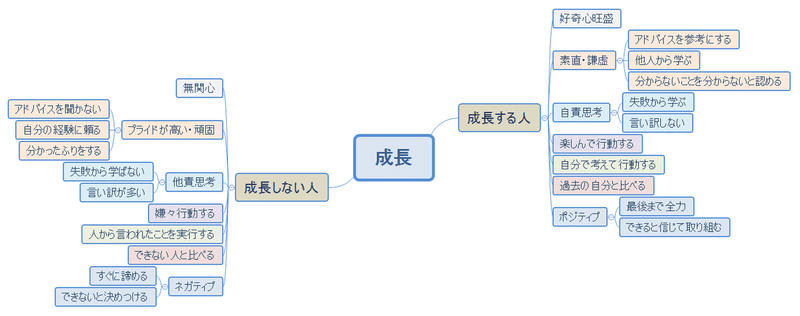

成長が早い人と遅い人の差

今までの自分自身のエンジニアの経験、そしてプログラミングの講師、新人研修の講師の経験から成長する人としない人の違いがなんとなく分かるようになってきました。

そこで今回は成長する人と成長しない人の差を対比してまとめてみます。

主に、新入社員として仕事ができるようになるのが早い人と遅い人、そしてプログラミングを習得するのが早い人と遅い人、という観点から書いています。

成長が早いのは素直で謙虚な人・成長が遅いのはプライドが高くて頑固な人

成長が早い人は、年齢に関係なく素直で謙虚な人です。

まず、素直で謙虚な人は、相手がどんな立場の人であろうと真剣に話を聞いて、良いと思った意見は自分に取り入れます。

アドバイスを受けた時も、自分のためになると思ったものはすぐに実行に移すことができます。

つまり、素直で謙虚な人は、周りの人の意見も積極的に受け入れて自分の成長の糧にすることができるので成長が早いです。

また、素直な人は、自分ができないこと・分からないことは、「できない」「分からない」と認めることができます。

自分に足りない部分を自分で素直に認めることができる人は、自分が何を努力しなければいけないのかを明確に分かっています。

そのため、自分できちんと努力して成長することができます。

また、素直な人は、自分ができないことを恥ずかしがらずに口に出してくれるため、自然と周りの人が助けてくれるようになります。

そのため、結果的に自分の成長が早くなるのです。

一方で、成長が遅いのはプライドが高くて頑固な人です。

プライドが高くて頑固な人は、周りの人の意見やアドバイスを参考にするのが苦手です。他人の考えよりも、自分の考えの方が正しいと思っている傾向があり、自分の経験で学んだことだけを信じて行動する傾向にあります。

アドバイスされたとき、それを実践したほうがいいと心のどこかで思っていても、プライドが邪魔してその場で行動に移すことを躊躇します。

いちど躊躇してしまうと、その後も行動に移せず、結局何も変わらないままになってしまいます。

もともと才能があり、自分だけの考えで行動して伸びる人はいるかもしれませんが、そういう人はごく一部です。

基本的には周りの意見を取り入れながら柔軟に自分の考えや行動を変えることができる人、そしてプライドを捨ててアドバイスを即実行できる人の方が成長が早いです。

そのため、プライドが高くて頑固な人は、成長が遅い傾向にあります。

また、プライドが高い人は、本当は分かっていないのに分かっているふりをしたり、本当はできないのにできるふりをしてやり過ごす人が多いです。

自分が自信を持てる分野においてプライドを持って行動することは大事なことでもありますが、成長したい分野においてのプライドの高さは成長の妨げにしかなりません。

自分で分かっているふりをしていることに気づける分にはまだいいですが、厄介なのは自分でも分かっていないことに気づけていない人です。

客観的にみると明らかに分かっていないにも関わらず、自分では分かっていると思い込んでいる人も一定の割合で存在します。

こういうタイプは、そもそも自分が分かっていないと思っていないので、これ以上の成長が望めません。

実際、私は現在講師という立場で人に教える仕事をしていますが、

謙虚で素直な人は、理解できないときには素直に理解できないと声を上げることができるので、理解するまで根気よく教えることができます。

一方で、プライドが高い人は、客観的に見て理解できていないようにしか見えないのに、自分では理解していると言い張ることがあります。

この時点で伸びしろに差が出てしまうので、時間がたつにつれてどんどん差が開いてきます。

できていないことをできていないと素直に認めること。これが成長の近道です。

成長が早いのは他人の経験を参考にする人、成長が遅いのは自分の経験をあてにする人

話が重複しますが、プライドが高い人は、自分の経験で学んだことを信用して行動する人が多いです。

自分の経験をもとに判断して行動するというのは一見何の問題もないように思うかもしれません。もちろん、経験から学ぶことは多くあります。

自分の過去の経験が役に立つ場面はたくさんあります。

私自身、自分の経験から学んだことは数えきれないほどあります。

問題は、自分の経験や考えだけで成長しようとすること。

少し話が飛びますが、人類には何千年という長い歴史があります。

そして、今現在世界には約70億人の人が存在しています。

人間、生きていれば必ず大きな壁に直面することもあれば、深刻な悩みを抱えてしまう事はあります。

しかし、人類の長い歴史があるなか、自分が置かれている状況が人類史上初めての出来事であることは稀であると思います。

もちろん、細かい人間関係などは1人1人全員背景が違いますので、全く同じ状況でないかもしれませんが、似たような状況になったことがある人はきっとどこかに存在します。

自分と似た状況になっている人を見つけ、その人がどのようにこの状況を乗り切ったのか。自分の経験だけではなく、他人の経験も積極的に参考にしながら問題を切り拓いていくことができるひとは、成長が早いです。

これまで歴史の中で国や科学技術が発展してきたのは、先人たちが残してきたものを土台にして更に新しいものを生み出してきたからです。

既に世の中に存在するものを自分で作り直すのはいわゆる「車輪の再発名」となり、とても効率が悪いです。

これは自分自身の成長にも当てはまります。自分以外の人が一度経験して解決している問題を、自分自身がゼロから経験していくのはとても効率が悪いことです。

もちろん、他人の行動を全く同じように真似して絶対にうまくいくわけではありません。ビジネスで成功した人のノウハウ本を読んでも必ず成功できるわけではないのと同じです。

ただ、自分の経験でゼロからノウハウや知識を積み上げていくよりも、先人たちが残したノウハウや知識を効率よく自分に取り入れてしまった方が、確実に成長のスピードは早まります。

他人の経験をもとに自分の成長を早める手段としては、例えば、

・本を読む

・ネットから有益な情報を探す

・会いたい人に直接会って話を聞く

等があげられます。

本を読む

書店や図書館に行く、またはAmazonで本を検索すれば、本当にたくさんの本と出合えます。本は、その著者が経験から得たことが1冊の中に凝縮されているため、他人の経験から学ぶという点では本当に効率が良いです。

結果をだしている人の本をたくさん読んで自分の考えとして取り入れることで、一気に自分の成長を早めることができるでしょう。

ネットから有益な情報を探す

今は本でなくても、インターネット上に無限の情報があります。

ブログやYouTubeなどで有益な情報を発信している人も多くいますので、情報の取捨選択さえ間違えなければ、ネットの活用はとても有効です。

会いたい人に直接会って話を聞く

今はSNSで気軽に誰とでもつながることが可能です。

直接会ってみたい人がいるのであれば、会う機会を設けてもらって話を聞くことも自分の成長にとってとても大事です。

自分の経験も大事な資産ですが、自分の経験だけを参考のではなく、もっと世の中に目を向けて様々な人の経験を有効に活用しましょう。

プライドを捨てて謙虚になり、自分以外の人の経験を大いに活用しましょう。

成長が早いのは自責思考の人、成長が遅いのは他責思考の人

自責思考とは、物事の結果に対して責任が自分にあると考えることです。

自責思考の対義語は他責思考です。他責思考は、結果の責任が他人にあると考える人です。

具体的には、仕事で失敗したときや勝負で負けた時などに自分の能力ややり方に問題があると考えるのが自責思考の人で、逆に周りの環境や周りの人間や運のせいにするのが他責思考の人です。

どちらの方が成長が早いかは想像に難しくないかと思います。

成長が早いのは自責思考の人です。

自責思考の人は、失敗の後、なぜ失敗したのか原因を分析し、次はどうすればうまくいくかを考えます。そして自分なりに努力を重ねます。

そうやって同じ失敗を繰り返さないように工夫しながら、自分がやるべきことを直実に行動に移すことで、どんどん成長していきます。

一方で他責思考の人は、失敗しても自分には責任がないと考えます。

なので、失敗の原因を分析して次への改善点を真剣に考えることができません。

他責思考の人は失敗から学ぶことが少なく、何度も同じ失敗をしてしまいます。そして成長するのが遅いです。

これを踏まえると、仕事の時や、何かに挑戦するときは自責思考で行動する方が良さそうです。

しかし、なんでもかんでも自分にすべて責任があると考えるのはあまりよくありません。自分で全てを抱え込むのは、ストレスが溜まって体にも精神的にもよくないです。心の中では失敗の一部は他人のせいだと思って、ストレスをため込まないように気楽に考えることも大事です。

失敗したとき、うまくいかなかったときには、原因分析と改善点を探し、次の行動に活かしつつ、自分にストレスをため込まないように気持ちを切り替えていくことが大事です。

成長が早いのは過去の自分と比べる人・成長が遅いのは自分よりできない人と比べる人

成長が早い人は、他人と比べずに、過去の自分と比べる人です。

過去の自分よりもできることが増えたり、知っていることが増えたり、何かがうまくなったりしていれば、それは成長と呼べるでしょう。

勝負事においては、周りの人と比べてどうか、という視点は大事かもしれませんが、「成長」という観点でいえば、周りと比べることに意味はありません。他人と比べずに、過去の自分と比べてもっと成長したいと努力する人は成長が早いです。

では他人と比べたがる人は成長が遅いかというと、必ずしもそうとか限りません。他人と比べる人には2種類のタイプがいます。

自分よりもできない人と比べるタイプと、自分よりもできる人と比べるタイプです。成長が遅いのは自分よりもできない人と比べるタイプです。

このタイプの人は、自分よりできない人がいることに安心して、努力することを怠けてしまします。そのため、成長するスピードが遅いです。

人と比べるにしても、自分よりもできない人と比べることは全く意味がありません。

自分よりできる人と比べる人は、相手に対してライバル心を持つことでモチベーションが上がります。

ただし、目標の相手を超えた時点で満足してしまうと、そこで成長が止まってしまう可能性もあります。また、目標にする人物との差が開きすぎている場合、やる気をそがれてしまう可能性もあります。

相当負けず嫌いな人であれば他人と比べることで成長が早くなることはあります。

モチベーションを保つという意味では、自分よりも少しできる人は常に周りにいる状況は大切なことです。

周りの人から良い影響を受けることで、自分の成長にもつながります。

ただし、周りの人と比べて一喜一憂するのではなく、過去の自分と比較してどうか、という点を重視しながら取り組みましょう。

成長が早いのは最後まで全力な人・成長が遅いのは途中であきらめる人

成長が早いのは、何かに挑戦したとき、最後まで全力で取り組んだ人です。

色んな事に挑戦していれば、その中で失敗することもたくさんあります。

中には、取り組んでいる途中で確実に失敗することが分かるものもあるでしょう。この時に、失敗すると分かっても最後まで最善を尽くして取り組めたかどうかで、その失敗から得られるものの大きさがかわってきます。

失敗でも最後まで全力で取り組んだ人は、必ず次に活かす何かを得ることができます。

一方で、失敗すると分かった時点で諦めて投げやりな姿勢になる人もいます。そういう人は、その経験からほとんど何も得ることができません。

次同じ挑戦をしても同じ理由で失敗する可能性が高いです。

結果がどうであれ、どんな姿勢で取り組んだかでその人の成長度合いが変わってきます。経験から多くのものを得たいのであれば、何事にも最後まで全力で取り組むことが大切です。

もう一つ、経験から学ぶために大事なことは、一区切りついた段階でまとまった時間を取って振り返りを行うことです。

失敗したとしても成功したとしても、原因や改善点をまとまった時間をとって考えることが大事です。行動する量が多い人は、当然その分成長は早いですが、振り返る間もなく次の行動をする人は、失敗・成功した要因や改善策に気づけず、成長のチャンスを無駄にしてしまう可能性があります。

最後まで全力で取り組み、その後にまとまった時間をとってじっくり考えて分析する時間を作る人は成長が早いです。

成長が早いのは人に興味がある人・成長が遅いのは人に興味がない人

他人に興味があるかどうかは、成長にはあまり関係なさそうですが、意外と重要なポイントだと思っています。早く仕事ができるようになるためのコツの一つとして、できる人の真似をする、というのがあります。

同じように、勉強で成績を上げるコツの一つとして、勉強ができる人のやり方を真似する、というのもあります。

つまり、自分がすごいと思う人の真似をすることが早く成長するための近道となります。ただし、人の真似をすることで自分を成長させることができている人は実際それほど多くありません。

これができるかどうかの違いの一つとしてポイントになるのが、人に興味があるかどうかです。

人に興味がある人は、周りの人をよく観察しています。

他人のことをよく観察している人は、細かい仕草や口癖など、細かい部分も把握できます。

つまり、人のことを細かく見ている人ほど、人の真似をするのが得意になります。自分よりもできる人の良い部分を真似し、悪い部分を反面教師にする。人に興味がある人は周りの人の言動から自分の成長につなげることができるため、成長が早いです。

一方で人に興味がない人は、当然ながら周りの人がどんな行動をしているか、どんな考えを持っているかをあまり把握していません。そもそも興味がないので知りようがないのです。

そのため人の真似しようと真似することができません。

自分の経験に頼り、自分の考えに固執するため、成長が遅いです。

成長が早いのはやりたいことが多い人・成長が遅いのは何事にも無関心な人

やりたいことが多い人は成長するのが早いです。

やりたいことが多い人はそもそも行動量が多いので、その点でやりたいことがない人より成長は早いでしょう。

ただ、ここでの内容は行動量の話ではありません。

やりたいことが多い人は、何かをインプットしたとき得られる情報量が多いという話です。

例えば、普段から本を読んでいる人の中には、「読書が好きで本を読んでいる人」「勉強のために本を読んでいる人」「いずれ本を書くために本を読んでいる人」がいます。この中で「いずれ本を書くために本を読んでいる人」は、本を読んで得られる情報量が圧倒的に多いです。

内容を理解するだけでなく、自分が本を書くことを想定して際の文章の書き方や構成なども学ぶことができるからです。

マンガも同様です。

将来マンガや絵を描く仕事がしたいと思っている人は、マンガを読んで内容を楽しみつつも、絵の描き方も参考にします。

俳優になりたい人は、テレビを見ながら出演者の演技の仕方を参考にします。

お笑い芸人になりたい人は、お笑い番組を見ながらお笑いのことをべ強します。

何が言いたいかというと、全く同じものをインプットした場合でも、意識の持ち方で得られる情報量が変わってくるということです。

やりたいことが多い人、つまり多くのことに関心を抱いている人は、1つのインプットから多くの情報を得ることができます。

逆に何事にも無関心な人は、やりたいことがない人は、インプットから得られる情報は少なくなります。

要は、いろんなことに興味を持っている人ほど、情報を吸収するためのアンテナが多いと言うことです。

勉強はアウトプットすることを前提にすると身に付きやすくなります。

それと同じ原理で、自分がアウトプットしたいことを増やし、やりたいことを増やすことで、1つのインプットから多くの気づきを得ることができ、成長のスピードが上がります。

そのためにはまず、いろんなことに興味を持とうとする姿勢が大事です。

成長が早いのはインプットとアウトプットのバランスが良い人・成長が遅いのはインプットとアウトプットのバランスが悪い人

インプットとは、本を読んだり、動画を見たり、人から話を聞いたりして知識や情報を得ることです。

アウトプットとは、行動して実践したり、人に話したり、ブログやツイッターなどのSNSに発信したりすることです。

成長するためには、この両方のバランスが大事です。

本を読んだりしてインプットすると、知識が増えたり、何となく分かるような気持ちになります。

しかし、人に話したり文章に書いたりすることで、自分が理解できていなかったことに気づけたり、自分の中で理解が深まったりします。インプットだけの状態では、身に付いた内容は少ないです。

勉強ではアウトプットが大事という話もよく見かけますが、アウトプットだけでも実は危険です。何のインプットもない状態でアウトプットしようとしても、ほとんど成果はなく、全力で取り組んだとしてもそこから得られるものはあまり多くありません。

アウトプットして何の成果も出せないと言うことは、実際のところインプットが圧倒的に足りていません。

成長するためには、インプットしてアウトプットする。

アウトプットしながらインプットする。

という風に、大量のインプットとアウトプットのサイクルを回していくことが必要です。

成長が早いのは何事も楽しむ人・成長が遅いのは嫌々取り組む人

成長が早いのは、簡単・難しい・できる・できない・に関わらず、何事も楽しんで取り組んでいる人です。

できないことを嘆いて愚痴が多い人は成長が遅いですが、できないことができるようなることが楽しいと感じる人は、成長するのが早いです。

楽しいことは、時間を忘れて没頭することできます。

一方で楽しくないと思いながら嫌々やっていることは、長続きしませんし集中力も継続しません。

どれだけ成長できるかは、「集中の深さ × 時間」が重要です。楽しいと感じることはこの2つの要素がそれぞれ高くなるため、成長が早くなります。

成長するためには、無理やりにでも楽しむ姿勢が重要になってきます。

以上、成長するのが早い人と遅い人の比較でした。

更に思いついたら追記します。

サポートいただくとめちゃくちゃ喜びます。素敵なコンテンツを発信できるように使わせていただきます。