骨盤が歪むと腰痛になりますか?〜姿勢・運動学の観点から解説〜

今回は骨盤の歪みと腰の痛みの関係について解説していきます。

はじめに、そもそも前提として骨盤は歪みません。骨盤に歪みという状態はなく、左右の骨盤の傾きの組み合わせによって歪んでいるように見える。もしくは、組み合わせが複雑なので「歪み」と一括りにして説明している可能性があることをお伝えしました。

詳しくはこちら↓

「あなたの腰の痛みは骨盤の歪みが原因かも!?」のようなタイトルの記事をよくみたことがあるかもしれません。

実際、こういう記事の中に書いてあるエクササイズやストレッチで腰痛が改善する場合もあります。

ですが、骨盤は歪まないという前提で考えた場合、骨盤の歪みが治ったわけでもないのになぜ、改善したのか。

今回はその辺りの内容も解説していきたいと思います。

今回の内容をまとめるとこんな感じ

□骨盤の歪みではなく、〇〇で考えると答えはシンプル

□歪み解消のエクササイズで改善する人としない人の違い

□骨盤の状態をシンプルに捉えて自分にあったエクササイズを考える方法

なぜこのような話ができるのか。

それは私が理学療法士の免許を取得してかつ、臨床を通して8年以上身体のことについて考えてきた実績があります。そして現在も進行形で学びを深めています。

加えてキネスティックセラピーを通して、骨盤と脊柱に対しての理解を深めてきました。今回の内容については詳しくお話しできると思います。

骨盤の歪みではなく、傾きで考えるとシンプルになる

結論からお伝えします。

骨盤の歪みを傾きで考えていくと、原因がシンプルにすることができます。

骨盤の歪みは、左右の骨盤の傾きの組み合わせによって決まります。

今回は骨盤の前への傾き(=前傾)と後ろへの傾き(=後傾)で考えてみましょう。

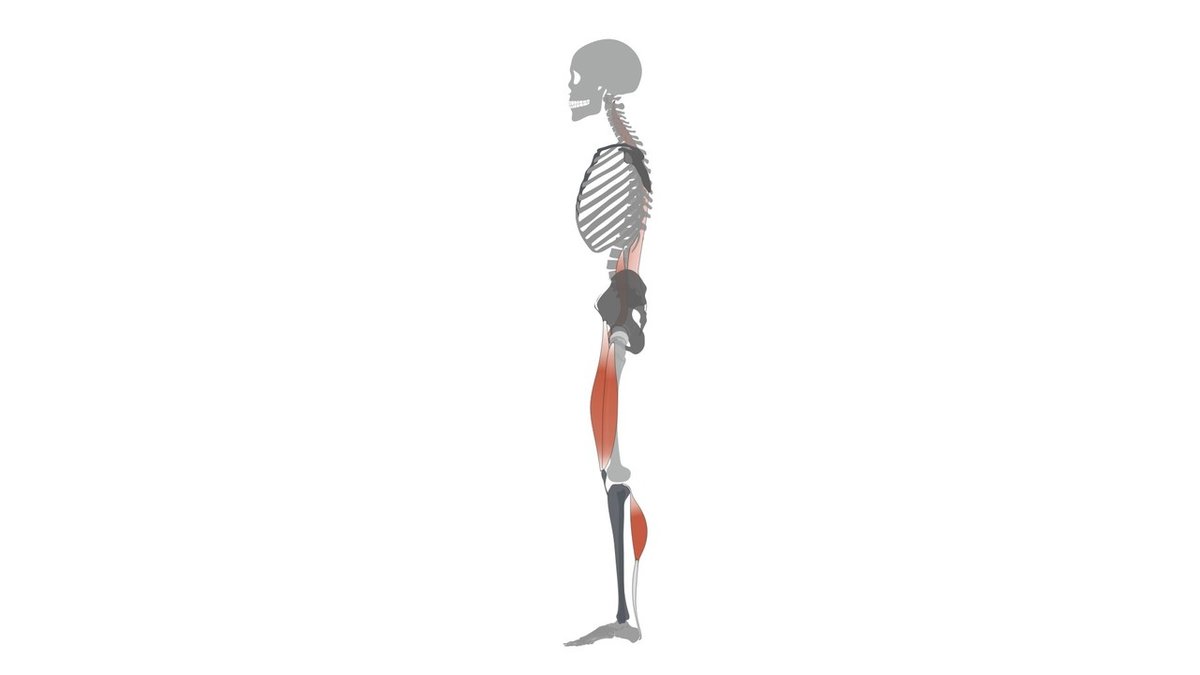

骨盤の前傾による身体への影響で、考えられることは、重心の前方への偏りに伴う、背中の筋肉の過剰使用です。

骨盤は前傾することで、重心を前方へ移動させます。重心が前方に移動すると、全体のバランスを取るために身体の各パーツを後ろに戻すような反応があります。

この時に腰の骨を後ろに反らす反応が強く出ると、腰の筋肉を過剰に使用するため、疲労が溜まり、腰痛に発展する可能性があります。

骨盤の後傾ではどうでしょうか?

骨盤の後傾時は、「大殿筋」をはじめとする、お尻の筋肉が縮み固まりやすくなります。

お尻の筋肉は骨盤の縁の周りから付着しているものが多く、お尻の筋肉が固まり周囲の毛細血管や細い神経を圧迫したり、動きを阻害すると、腰の下部の痛みとして知覚しやすいため、骨盤が後傾してお尻の筋肉が縮むことで、腰の痛みを引き起こす可能性があります。

骨盤の前傾にしろ、後傾にしろ、骨盤に傾きがあれば痛みが必ず出るということはありません。

身体の痛みなどは、感覚であり、それは最終的に脳が知覚します。

そのため、身体の偏りが痛みを出すきっかけになる場合もあれば、そうでない場合もあります。

ですが、身体の偏りは、どこか一か所に負担を集中させる要因になる可能性はあり、身体の偏りや骨盤の傾きから腰の痛みを引き起こす可能性もあると思います。

歪み解消エクササイズで、効果が出る人と出ない人の違いとは?

骨盤の歪みを傾きの組み合わせとして考えるのであれば、その傾きの向きによって対象になる筋肉や運動方向が異なってきます。

そのため、「歪み解消のエクササイズ」や「骨盤矯正」と、一括りに同じことをやってしまっていても、その骨盤の傾きに合わせたケアになっていなければ、効果が出なかったり、逆に悪化してしまったりする可能性があります。

効果があるケアを行うためには、その人の骨盤の傾きにあったケアであることが重要です。

つまり、歪み解消エクササイズや骨盤矯正〇〇のようなもので、身体の調子が良くなった、症状が改善した人は、そのアプローチが自身の骨盤の傾きを正常に戻すように働いたからだと考えることができます。

今やっているアプローチはあなたの骨盤の傾きに合っていますか?

先程で効果的なアプローチをするためには、骨盤の傾きに合わせたアプローチであることが重要だとお伝えしました。

ということは、まずやらないといけないことは、あなたの骨盤の傾きがどうなっているかを確認していくことが重要です。

骨盤が前に傾いていいれば、脚の前の筋肉や腰の筋肉。

後ろに傾いている場合、お尻の筋肉やお腹、胸の筋肉というようにケアを行うことが多いです。

これらは一例なので、骨盤の傾きでケアをするべき筋肉が必ず同じものになるかは、詳細な評価が必要になります。

ですが骨盤の傾きを知っておけば、ケアをする筋肉のイメージはつきやすくなると思います。

確認する方法ですが、今回は立った状態で骨盤の傾きの傾向を確認してみたいと思います。

やることはとっても簡単。立って爪先立ち、爪先上げを行うだけです。

骨盤は前傾傾向の場合、後ろに動きやすく、後傾傾向の場合は、前に動きやすくなる特徴があります。

そして爪先立ちは骨盤をある程度前に移動させないと難しく、爪先上げはその反対となります。

つまり、爪先立ち、爪先上げを両方やってみて、どちらかやりやすい方、やりにくい方があったとすれば、そのやりやすい方が爪先立ちであれば、骨盤は後傾傾向。爪先上げであれば前傾傾向ということになります。

これはそのまま、エクササイズとしても使えます。

骨盤が後傾傾向であれば、爪先立ちがやりやすく、爪先上げがやりにくいことが多いです。

そのため、爪先上げの運動を繰り返すことで、骨盤の前傾方向の動きを誘導することができます。

前傾傾向の場合は、その逆になります。

この確認方法を行う場合は、1つ条件があって、手を使わないで行っていただきたいです。

理由はこの確認方法の場合、重心移動に伴う骨盤の傾きやすさを見ているので、手で支えた状態でやってしまうと重心がうまく移動しないので骨盤の傾きが分かりにくくなってしまいます。

もちろん、手で支えていなくても、この運動だけで全て確認できるわけではありませんが、ざっくりと傾向だけ確認したいという人に対しては、簡便な方法になっています。

最後に

今回は、骨盤の歪みと腰痛との関連について、運動学的な観点からお伝えしていきました。

まとめると、運動学的には歪みという方向は無いので、

□骨盤の前傾、後傾という傾きで考えることで、腰への負担のかかり方がシンプルにわかるようになる。

□骨盤の傾きで考えれば、傾いている方向と逆の動きによって、骨盤をまっすぐに戻すことができれば、腰の負担は軽減する。

□骨盤矯正のアプローチで効果があった、効果がなかったという人は、自分の骨盤の傾きに合わせたアプローチであったかが、アプローチの効果の有無に関係している可能性がある。

□骨盤の傾きの傾向は、爪先立ちと爪先上げを行うとわかる。

ということになります。

骨盤の歪みで悩まされている人にとって、この記事が参考になればと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?