RWの授業見学に行ってきた。

今週の初め、RWの授業見学に行ってきた。周りでRWを知っている人はゼロなので、先進的な実践をされている方の授業は勉強になる。

私のRWと比べて、よいと思ったところや、実際に見てみて分かったこと、違いなどを書いておく。

・教室の授業でインプットした知識・理解・スキルを、図書室の授業(RW)で復習したり、アウトプットしたりできるところ。例えば、「文章から自分の気に入ったところを引用して、その引用した箇所について書く」という授業を教室で行ったとする。RWで、その引用のスキルを1回は使って、レターエッセイを書いてみる、など。

国語科のカリキュラムを年度初めに考えるとき、基盤となる知識・理解・スキルのルーブリックをまず作成して、そこから国語の授業を考えている点が、まず大きく違うと思いました。図書室と教室で行われる授業の往還、それをつなぐルーブリック、という構図です。今年度はあと1か月ほどしかありませんが、来年度は必ずこのルーブリックを固めて、それからカリキュラムを組み立てたいと思いました。

・音楽がかかっていたこと。カンファランスで話しかけるときに、声を出しても他の生徒に聴こえづらいので、会話がしやすい。真似します。

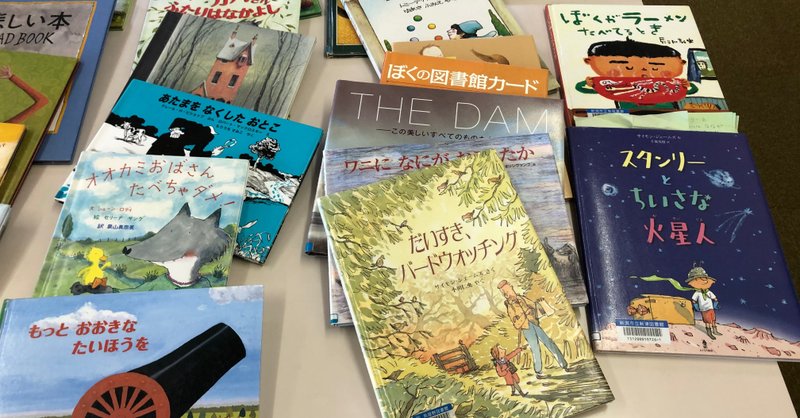

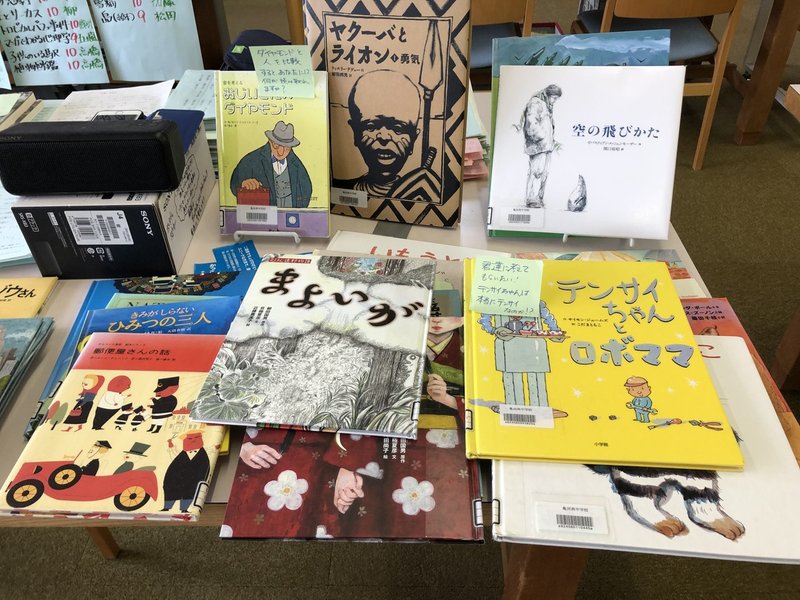

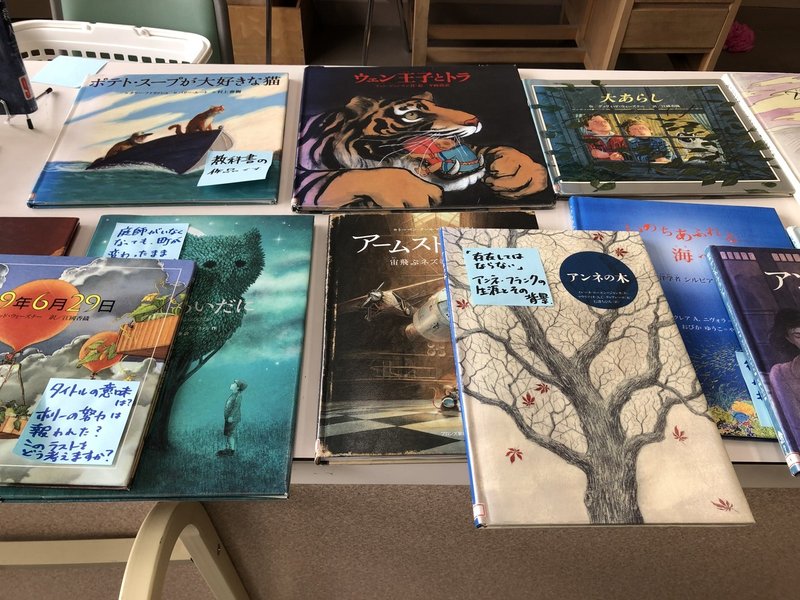

・絵本も読んでよいということ。海外の翻訳作品を多く揃え、活字のみが苦手な生徒も読めそうでした。それから、海外の作品は読み手に考えさせるものが多く、思考しながら読むのに適していると思いました。

絵本を使って質問づくりをしている生徒もいて、教室で習った質問づくりを図書室で活用していました。これも先述した往還の一種だと思います。質問づくりをする前とした後でレターエッセイを同じ生徒が書いていましたが、内容が全く違いました。生徒は、読んでいて疑問に思ったことを付箋に書いてページに貼っていっただけだと思いますが、それらの疑問に対する答えが質問づくりをした後のレターエッセイに詰まっていました。教師は疑問に対する答えは示していません。彼なりの答えが、質問づくりによって導き出されたのだと思います。

・あまりカンファランスで生徒と言葉を交わさないこと。進捗状況くらいで、あとは生徒が読むに任せていた印象でした。私は「すらすら読めてる?」「何か問題は起きた?」という声かけをよくしているので、ここは違う点です。

・生徒に対するおすすめの本の示し方。私はブックトークを2学年で行いましたが、少しその単元に時間をかけ過ぎました。ポップで生徒同士のおすすめ本を紹介し合うということもやってみましたが、今回の授業見学で使われていたのは、付箋でした。教師が書いた短い文言で、本の内容や見どころなどが書かれています。

また、生徒が10点満点で「9」「10」をつけた本のリストが、教室前方のホワイトボードに貼られていました。これも有効だと思いました。

これを読んで、RWを実践されている方の参考になれば幸いです。

もっとこの授業を広めたいので、来年度書く論文にRWの話も絡めたいところ。

このお2人も書いているけど、遊ばせてるんじゃなくて、しっかり意味があるんだ、と周りに伝えたいですね。

そのためにも実践を続けることが大切ですね。明日からまた2年生の授業なので、頑張ります。

早速、真似から入りました(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?