いわゆる文系で突然情報システム部門(情シス)に放り込まれたら読む本いろいろ

はじめに

私がいた職場の話ですが、IT技術部門のほかに、事務部門の業務システム関連の面倒を見る部署があり、事務職で採用された人がとつぜんぽいっと放り込まれることがあります。そして数年担当したら異動していきます。

そんな状況で、ある日予備知識や心の準備無く配属されて途方に暮れた人が、以下のような「新人エンジニアにおすすめの本」的なリストを見て、さらに途方に暮れるというのを見かけました。

こういう「まとめ」は色々あるようで、いわゆる、エンジニアになることを期待して採用試験を突破してきたような人で、将来的にもエンジニアとして活躍する人向けにかかれたものなんですよね。そして彼らの勤める会社は、ITを提供する側で、私のような人は、ITを利用する側、買う側、という立場の違いもあります。

(そういえば、日本では提供する側にエンジニアが偏っているという記事を見たことがありますね。)

何も分からず配属されて、最初にそんな違いが分かるわけもなく・・・。

こういうリストは全然役に立たないわけではないけれど、前提が違うから、この記事を見て、「じゃあ何を読もう?」と考えたりして、実際に動き出せる状態にはらなないという感じです。

と、いうわけで、今回のタイトルのようなパターンの人に役に立つ「まとめ」を作ってみようと思いたちました。

私がおすすめする基本的な勉強のやり方は、①IPA資格試験をペースメーカーに活用しながら、試験勉強で深めたい部分や分かりにくかった部分を別の書籍で補強すること。そして、②その時の業務の課題に沿った書籍を並行して読む、というの2本柱です。最後のほうに、技術以外のものも含んでいますので、それをいれると3本柱ともいえるのかもしれません。盛りだくさん!ですね。途中途中でも述べますが、色々役に立ちそうなものを広げておくので、必要な時に必要なものを拾ってみてね、というリストです。身構えないでななめよみしていただければいいなとおもいます。

前提

会社によって情報システム部門といっても何をどこまでするかは違うと思います。私が想定している情報システム部門の業務を俯瞰して大きく分類すると、「サービスの安定した提供」と、「会社の戦略実現のための企画」というものです。

まずは、具体的な本のリスト等をご紹介する前に、これがどういう人の役に立ちそうか、というのを書いていきたいと思います。(全体が長くなってはしまいますが・・・)

こちらでご紹介する内容は、特に以下の条件にあてはまる方のお役に立つのではと思っています。

部署内で開発・構築はしない、コードは書かない、コマンドは最低限

ノーコードのものやオフィス系ソフトはバリバリ使う

システムの難しいことは保守契約で対応、または新規に発注する

Windowsサーバ中心でLinux系サーバはほとんど扱わない

ネットワーク機器の管理は最低限

サーバ・システム・業務用コンピュータの運用管理が中心

最近はクラウドサーバやSaaSも導入してきている

ヘルプデスク、トラブルシューティングは行う

ユーザからのアプリの利活用の相談にのる

システムの購入や導入、企画は行う

セキュリティポリシーを作ったり、セキュリティ管理、教育は行う

数年後に異動していくので、本来エンジニアで成長していく人であれば必要なことでもやらないことがあったりします。サーバの取り扱いも、WindowsサーバであればPCの延長でイメージしやすく触れる、異動後のPCユーザとしても役に立つ、という方針でWindowsサーバ中心で導入が行われているという感じでしょうか。(←ちょっとこれに関しては私の会社だけかもしれない・・・という気もしています。Linux系も余裕があれば基礎的なことは理解しておいて損はない場合もありますね)

私の場合、そんな数年後に異動していくところにたまたま10年近くいられたので、ご紹介のものを色々読むことができましたが、数年ですと、個別テーマもののうちいくつかは読まずに終わることになるかもしれません。その場合、それは必要なかった、ということでそれでいいと思います。

浅く広く全体を知りつつ、必要な分野を必要なタイミングで深堀りしていくイメージです。

必要なタイミング、というのは、定期的にシステムの更新や導入があったりするので、そのどのフェーズで放り込まれるか、どんなシステムをいれるのか等々で、学んでいく順番や分野は前後するというような感じです。

まずスキルの全体像をつかもう

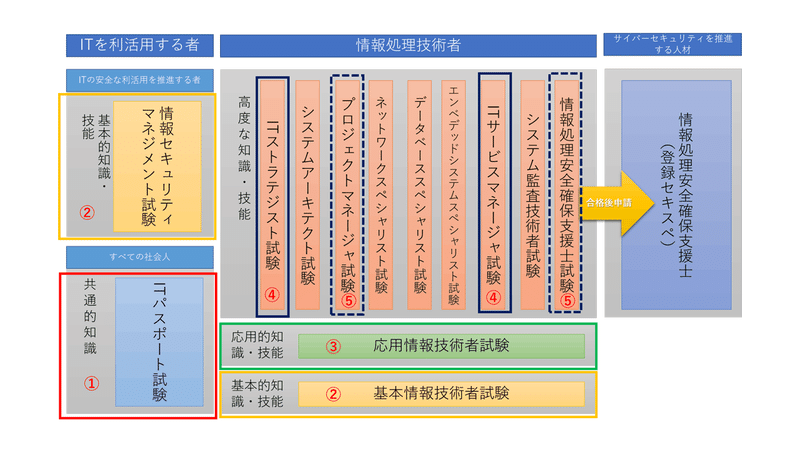

ひとくちにITに関わる人のスキルといっても様々なものがあります。それを理解するのにIPAの試験分類がわかりやすいですし、スキル体系としてよくまとまっているので、まずはそれをみていただき、イメージを持っていただきたいです。

そして後の方で、求められる知識・能力について書いていきたいと思います。

上のサイト内の図を参考に、以下の図を作りました。ほぼ同じですが、このあとの説明で順番とかを説明したいため、番号や枠を追加して作りました。

経験上、この記事を書くきっかけになった本のリストが対象としている「新人エンジニア」という人は、もうほぼ③の応用情報技術者試験あたりを、軽く試験対策すれば取れてしまう状態のはずです。

私のこれからお伝えしたい対象は、①のITパスポート試験が分野によっては分かる部分もあるなあ、とか、もしくはそれもなかなか厳しい、というレベルの人物です。

この図を見ると、いかに一般に出回っている「新人エンジニア向け」記事が理解できないか、というのがなんとなく分かっていただけるのではと思います。

求められる知識・能力の体系

上で引用したIPAのスキル体系を参考に、必要かなあと思う知識・能力を以下にまとめてみました。

(自分自身の職場を思い浮かべて書き出してみました。いろいろな職場があると思うので、完全に一致するようなところは無いと思いますが、だいたいあてはまるようならいくらかは参考になるのではと思います。)

基本知識として以下の分野について、基本的なことは知っている。「①PCの知識」「②ネットワークの知識」「③サーバの知識」「④クラウドの知識」「⑤セキュリティの知識」

導入したシステムの管理ルールと運用項目を定義できる

ヘルプデスクを運用できる

マニュアル化ができる

トラブルシューティングができる

トラブルになりそうなものに早めに気づいて初期消火できる

セキュリティ、コンプライアンスに関する知識があり、実践できる

課題をITの知識と組み合わせて解決できる

情報システム戦略から個別システムの案件の情報収集ができる

情報セキュリティリスクついて、原因分析、対策策定、対策の実施などができる

システム化したものの実施結果を評価できる

企画に参画し、プロジェクト管理者の支援ができる

メンバーの能力向上、モチベーションアップを支えることができる

IPA試験を活用した学びがおススメ

学んでいく順番について

それでは、本題です。最初にもいっていた通り、まずはIPA試験を活用して学んでいくのをおすすめしています。

IPAの試験の中で上のレベルに進んでいきながら、業務でかかわるプロジェクトやシステムで必要な分野がでできたら、それは並行して個別の本を選んでを吸収していきましょう。

①のITパスポート試験は、は知識ゼロでスタートするなら是非とりかかりましょう。

パソコンはめちゃくちゃ遊びに使っているし、ちょっとした困ったことくらいなら自分で直すことくらいはできるから、初級はいらないよ、と思われる方もおられるかもしれませんが、これから数年いるITの世界、どういう知識で体系だっているのか、というのは、ただヘビーユーザーであるだけでは分からないものです。これは、ITの管理側というより、強いITユーザになるための内容なので、一見ITっぽくないビジネス分野なんかもあり、なかなか面白いと思います。

個人的な経験だと、初心者向けのあさーーーくひろーーーーい内容の時の方が、端折られていることがあって、実は分かりにくいと思ったり意味が分からないとおもうこともあり、「わからないな」「つまらないな」と思いやすい段階だったりします。合格点は6割なので、面白くないところはサラッとでOKです。

レベルが進んでいくと話が具体化されたり自分もレベルアップしていて、急に分かったりして面白くなったりします。

ここで躓かず、進んでみてください!

②の基本情報技術者試験と情報セキュリティマネジメント試験は①の基本的なことが身に付いたら次に必要なスキル群で、高度試験と言われるオレンジ色背景の分野の基礎がすべて含まれています。

情報セキュリティマネジメント試験は、基本情報技術者試験のセキュリティ分野でそれなりに得点できればかなり理解できる(視点が違うだけ)ので、どちらを先にやってもいいかなあと思うのですが、日常業務のレベルアップを考えると、基本情報技術者試験を優先する方がいいようにも思います。セキュリティマネジメントは、利用者側のセキュリティリーダー的な側面の強いもので、「部門の情報セキュリティマネジメントの一部を独力で遂行できる」といった目的があったりするので、ITを活用せずにできる仕事がなくなっている今の時代、今後異動しても役に立つ知識だと思います。

③の応用情報技術者試験は②のそのさらに応用となります。

③まで身につけば、次は高度試験と呼ばれている分野に入っていきます。もし3年くらいで異動しているなら、ここまではたどりつかないこともあるかな?という感じです。

高度試験のくくりに入ったら、その中では④のITストラテジスト試験とITサービスマネージャ試験に手を付けるのがおすすめです。今回の前提のような業務では、「サービスの安定した提供と、戦略実現のための企画」が求められているので、それにあてはめると高度試験の中ではこの2つの分野が役に立つと思います。

④までやってまだまだやれるぜ!!!という方は、⑤のプロジェクトマネージャ試験と情報処理安全確保支援士試験あたりがいいかなと思います。ただ、この分野の知識は、③までで学んだ基礎・応用で対応可能と思っており、ここまでは必要ないかな、という印象です。それよりも、個別に業務上の課題となっている分野の本を読んでいくのがいいと思います。

IPA資格は取ったほうがいいのか

そのうち異動するのに、お金を払って資格を取る意味はあるのか?と思われるかもしれません。

日常の業務を理解するという意味では、問題を解くことにこだわる必要はないと思います。

IPAの試験は、受験料が他の試験より比較的安く、国家試験で受験者もそれなりにいるため、ありがたいことに色んな著者がわかりやすいようあの手この手でまとめてくれているテキストが手頃に売られているので、これを利用しない手はないと思います。

試験は受けず、分かりやすいテキストを利用した勉強だけをしてレベルアップしていくのもいいのですが、合格点が60%ですし、半年に一回とか、1年に一回とか、勉強のペースメーカーにもできるので、是非受けるつもりでやったほうがいいと思います。

どの出版社の対策本がいいかは、ぜひ手に取ってみて、自分の感覚に合いそうなものを見てから決めてみてください。初級の時ほどしっくりくる解説が大事です。

もし、取得したことを職場が頑張ったと認めてくれるなら、なおのこと取得するつもりで取り組むのがいいと思います。

IPA資格の素早い取り方ースクールを活用

IPA資格の取得ですが、本を見てもわかりにくいところがあってなかなか進めにくいな、とか勉強をするペースがつかめないということがあるかもしれません。絶対に最短で合格したい!ということであれば、資格系スクールの講座を活用するのもいいと思います。お金はかかりますが、時は金なりということで、試してみるのもいいと思います。

模試が何回分かついてきたりしますし、○日までにこれをだす、というようなスケジューリングになっているので、自分の勉強の遅れなどが把握しやすくなりますし、質問もできます。

特に、高度試験の論文試験などには便利だったなと思います。スクールや、講座によっては教育訓練給付金を使えるものも最近あったりします。

おすすめのブックリスト①

やっと本のリストまでたどり着きました!ここまで読んでくださってありがとうございます。

いたるところで~~の一冊と言っていますが、一冊では収まっていません。大事なことは何回も出てくるので、各分野とりあえずピックアップされた中からピンときたのを一冊ずつというのでいいと思います。

IPA試験のためのテキストと問題集

前に書きましたが、これは本当に色々ありますし、最初こそ感覚が大事なので、是非本屋さんで中身を見て決めてください。IPA試験のテキストは、レベルに応じて必要な分野を浅く広く取り扱ってくれているので、必携です。

勉強方法に関する一冊

IT業界を楽しく生き抜くための「つまみぐい勉強法」

だいぶ古い本ですが、これは何を読むにしても分からないことだらけの初心者の時に役に立つかもしれません。色んな勉強をすることにつかれたり行き詰まりを感じた時に、ふと読んでみる本です。

読んだのがはるか昔なので、細かくは違ってきているかもしれませんが、この本を読んでから、気楽に色んな本を読むことができるようになりました。

知らない分野に放り込まれたり、新規に学びたかったら、色んな本を読まないといけないでしょう。それでもし、手に取ってみた本には理解できないところがたくさんでてきて読み進めるのが辛い、全然勉強が進まない、という場面が想像できるのではないでしょうか。

この本のおかげで、今理解できなくても焦らず、堂々と積読して、機会を待つことができるようになりました。積読してしまうわけにはいかない事情のあるテーマを読んでいる場合は、理解できなくてもまずは字面を全部読んでみる。そして、違う著者の本や対象者を初心者にしたものや図が多いものなどに変えてみて多読するというスタイルになりました。大事な内容は、著者が変わってもレベルが変わってもなんども説明が出てくることになるので、結局は何が大事な点なのかというのが分かりますし、何度も触れるので結果的に頭にのこるようになっていきます。

最初にも書いたように、今はまだ理解できていなくてもよいものであれば、積読しておきましょう。自分のレベルがあがったら急に理解できるようになったり、その本がまた必要になったりするタイミングがやってきます。そんなことを言っている本です。

初心者のための全体をやさしく網羅した一冊

このシリーズは、配属されてなんもわからん、という時に全体をさらうのにいいシリーズです。

以下のものは、ストーリー形式で、図も多く、最初に概観するのにいいと思います。

先輩がやさしく教えるシステム管理者の知識と実務

先輩がやさしく教えるセキュリティの知識と実務

インフラ系をまるっと俯瞰したい場合の一冊

インフラのお世話をすることは少ないかもしれませんが、その見えない部分のお仕事こそ、こういった本で概観しておくとイメージがつくと思います。インフラのお世話って?というものを知るために開いてみてください。

たのしいインフラの歩き方

インフラエンジニアの教科書

Windowsサーバを学ぶ場合の一冊

まずは集中的に、Windowsを!という場合はこういったものからでもいいと思います。

絵で見てわかるWindowsインフラの仕組み

Windowsインフラ管理者入門

Windows Server 2019 Technology 1ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本

こちらは記事記載時点では最新版のOSのものなのですが、もし新しいOSが出て別の本があったらそちらがいいかもしれません。

クラウドを学ぶ場合の一冊

クラウドが出てきたのは、私にとっては応用情報技術者試験などはもう取り終わった後でしたので、具体的にはどんな風に説明されているか分からないのですが、きっと今のIPA試験の教科書に分かりやすい説明があるのではないかと思います。

クラウドというものが出てきた当時、私は何を読んだんだか確認しようとしたのですが、他の分野のものと違ってなぜかあまり記録がありませんでした。おそらく職場にあった雑誌類や、図書館で借りた本で知識を得た関係で、私の購入履歴などに残らず、振り返りが難しくなってしまったんだと思われます。

ですので、改めて今読むなら何がいいか探してみました。ちょうど出たばかりのこの本が、クラウドというものの概念的な理解と、実際の有名どころの製品の知識両方が得られるようで、良さそうです。セール対象になったら買います。

セキュリティを学ぶ場合の一冊

情報セキュリティ概論 (放送大学教材)

放送大学の教科書なので、体系的でよいです。IPAの試験対策本で基礎は学んでしまうのがいいと思いますが、そこから一度体系的に俯瞰したほうがいいかなと思う分野です。一般の解説本より読みにくいかもしれませんが、おすすめです。

もしも社長がセキュリティ対策を聞いてきたら 入門編

もしも社長がセキュリティ対策を聞いてきたら

セキュリティ技術を学ぶ、という視点とは少し違う本ですが、セキュリティ対策について経営層とコミュニケーションを取るという体裁でケーススタディになっており、事務職側から入ってきた自分の質問が経営層側の質問に類似することがおおいのではと思います。そういう意味で勉強になるし、とっつききゃすく分かりやすい本だと思いました。

ネットワークを学ぶ場合の一冊

角川インターネット講座1 インターネットの基礎 情報革命を支えるインフラストラクチャー

日本のインターネットの父、村井先生の著書です。岩波の新書もいいですが、出版年が新しい方がいいかなと思います。読みやすい読み物としてページを開ける、身構えなくていい本だと思います。

いちばんやさしいネットワークの本

技術観点から書いた本と逆方向からの説明をしていて、技術色が濃い物より、まずはこちらを読む方が合う方もおられるかと思います。

ネットワークはなぜつながるのか 第2版 知っておきたいTCP/IP、LAN、光ファイバの基礎知識

ネットワークの名著と呼ばれているかもしれません。ネットワークを深めたい時にどうぞ。

データベースを学ぶ場合の一冊

SQLの絵本 第2版 データベースが好きになる新しい9つの扉

データベース分野に関しては、私はIPAのテキスト以上のことは個別の書籍ではあまり学んでいませんが、周りの話を聞くと、この本が評判が良かったです。最近読んでみましたが、IPA試験の説明本でリレーショナルデータベースのイメージが湧かない時にいい本ではないかと思いました。

リレーショナルデータベースの知識は、事務のお仕事にも役に足ちますよ!

システムを買うことを学ぶ場合の一冊

以下の4冊、すべてシステムを「買う」に焦点があたっています。買うことのイメージが湧かないようならどれか読んでみるといいと思います。

システムを「外注」するときに読む本

なぜ、システム開発は必ずモメるのか?

システムを作らせる技術 エンジニアではないあなたへ

情シス・IT担当者[必携] システム発注から導入までを成功させる90の鉄則

運用設計や運用そのものを学ぶ場合の一冊

みんなが知っておくべき運用設計のノウハウ

運用とは何ぞや、というものを全体的に把握できます。載っているテンプレートも役に立ちます。お値段からも分かるように長大な本ではないので、運用に携わる初期から読んでおくといいと思います。

運用☆ちゃんと学ぶ システム運用の基本

運用のお仕事への向き合い方をまんがでゆるっと読めます。

・初心者のみなさんへ

運用とはどんな仕事なのか? 何を勉強したらよいのか? どんな観点で日々の仕事に向き合ったらよいのか? 理解し考えてみてください。

まさしくそんな本です。

運用設計の教科書 ~現場で困らないITサービスマネジメントの実践ノウハウ

運用改善の教科書 ~クラウド時代にも困らない、変化に迅速に対応するためのシステム運用ノウハウ

最初の2冊を読んだ後のレベルアップにどうぞ。

一つ下で紹介するサービスマネジメントも並行で読んだら面白いと思います。

サービスマネジメント・ヘルプデスクを学ぶ場合の一冊

IPAでも学ぶ分野であるサービスマネジメントについて、ちょっとテキストでイメージが湧きにくい時に、読みやすくておすすめです。

最初の二冊はストーリー形式でとても分かりやすいです。ITILはIPA試験本で字面だけ追っていると何にどう役に立つのか分かりにくく感じるところもある気がしますが、これらを読んだうえで取り組むと格段に分かりやすくなりました。

そして、仕事の整理や改善という視点でとても実務にも役に立ちます。

新人ガールITIL使って業務プロセス改善します!

新米主任 ITIL使ってチーム改善します!

ITIL 4の教本 ベストプラクティスで学ぶサービスマネジメントの教科書

障害対応について学ぶ場合の一冊

この分野でまとまった書籍というのはあんまりないんです。

経験で学べ、とか先輩から口伝されていくイメージもあり。そんななか最近出版された本があるのでおすすめです。

システム障害対応の教科書

本書 は、 システム 障害 対応 を 体系的 に まとめ て 形式知 に する こと で、 組織 の システム 障害 対応 力 を 向上 さ せる こと を 目的 と し て い ます。

著作権・法律を学ぶ場合の一冊

こちらも情報セキュリティと同様、IPAの試験対策本で基礎は学んでしまうのがいいと思いますが、深めたい場合は、こういった教科書に使われているような教材がいいと思います。

おすすめブックリスト② IPA試験にはない分野のブックリスト

Excelはバリバリ使えた方がいい

実はシステムの運用・管理でオフィス系のソフトをバリバリ使うようなことはあんまりなかったりします。ITの人=オフィス系をめっちゃつかいこなす、と思われている場合があります。エンジニアの人はオフィス系ソフトではなくコマンドやプログラムを駆使して情報を処理したりしますし、データ分析をやったり大きな金額を扱うような部署の方がオフィス系はバリバリ使えるものだったりします。

今記事の対象者はエンジニアではない情報システム担当者なので、運用上の書類の作成やデータをまとめる際に、オフィス系ソフトはバリバリ使えた方が効率がいいですし、数年で他の部署に異動して使いこなさないといけなくなったりもします。そして他の部署のシステム相談や業務相談を受けた際の解決策の引き出しとして、オフィス系ソフトの知識はあるに越したことはありません。

Wordもちゃんと使おう(ネ申Excelをつくらないようにね)

wordもスタイルというのを使いこなしたり特徴をとらえて使うと効率がいいと聞きます。実は私も今勉強中です。

Power Platformシリーズも使いこなそう

officeソフトだけでなく、今はDXなどというキーワードの流れから、MicrosoftのPowerPlatformを知っておく必要のある場面が出てきていると思います。このシリーズは、それぞれ連動させて動かして欲しいものを作り出せるものなので、概観→個別と見て行くと使いやすいかなと思っています。

はやりのDX・RPAを学ぼう

実際にやるかどうかは業種などでもあったりなかったりするのかもしれませんが、今後は基本的な知識として、「DXとはなんぞや」というのは持っていた方がいいと思います。

チームワーク・マネジメント・働き方

どういう職位で部署に放り込まれるかで違うところもあると思いますが、長くここで居座ることになるにしても、数年で異動するにしても、マネジメント的な考え方や、リーダーとしてどう動くのか、リーダーを支える立場でどう働くのか、そういったソフトスキルも身につけていくのがいいと思います。IPA試験の中ではプロジェクトマネジメント分野にそれに近いものがあったりします。

ここはウォーターフォール市、アジャイル町 ストーリーで学ぶアジャイルな組織のつくり方

ストーリーを読みながらなので、とても読みやすいです。あらすじを抜粋しますが、別の部門から情報システム部門に放り込まれた状況がなんだかマッチしていませんか?

【あらすじ】

3月のある月曜日。大手精密機器メーカー、ハマナ・プレシジョン株式会社に勤める相良真希乃は、マーケティング部門から情報システム部門への異動を通達される。着任早々目にしたのは、見切り発車で問題だらけのシステム、地獄絵図のヘルプデスク、開発チームと運用チームの格差、融通の利かない上司、忙殺されイラ立つスタッフたち……。真希乃はなんとかしなければと思うものの、周囲は変化することに拒否反応を示す。そんなとき、ある勉強会でアジャイルと出合い、ウォーターフォールと共存できることを知る。「無力感」に包まれた現場を変える真希乃の挑戦が始まった。

以下の二冊はチームを前に動かす、とか、チームビルディングについての本です。まだまだリーダーという立場ではない、という方もにもおすすめです。

以下の三冊はパンデミック後、多様な働き方、テレワークなんてのが入ってきた時代のソフトスキルについてのものです。

キャリアに迷ったら・・・

突然情報システム部門に放り込まれた気分になっておられる方からすると、「なんで?」という気持ちが勝ったり、このあとの自分のキャリアについて悩んだり、どうやる気になればいいかわからないなんてこともあるかもしれません。

わたしもここでこの知識を頑張って磨いたとして、今後それはこの職場での将来につながるのだろうか?というのが頭によぎったこともあります。

そんな時期に友人から教えてもらったのが、クランボルツ教授の「計画的偶発性理論」というものと金井壽宏教授の「キャリアドリフト」という考え方です。特に前者は結構有名な理論だそうです。

計画的偶発性理論

本にあることを解説するものではないので、既存の記事を引用しますが、以下のような理論です。細かくは述べませんが、読んだ当時は迷いがだいぶ晴れたような記憶です。

「計画された偶発性」理論の背景と基本的な考え方

20世紀末に発表されたこの理論が米国で注目を集めた背景には、「自分のキャリアは自分自身で意図的に職歴を積み上げて形成するもの」という従来型のキャリア論の限界がありました。それまでは「自分の興味、適性、能力、周囲の環境などを合理的に分析すれば、目指すべき最終ゴールやそこへ至るステップアップの道筋までが明確になる」はずと考えられてきましたが、実際にはそうしたアプローチが必ずしも有効とは限らないことが分かってきていたのです。

むしろ変化の激しい時代において、あらかじめキャリアを計画したり、計画したキャリアに固執したりすることは非現実的であり、すべきでない、とクランボルツ教授は指摘します。自分が何をしたいかの意思決定にこだわり、一つの仕事や職業を選びとることは、とりもなおさず、それ以外の可能性を捨ててしまうことに繋がるからです。

「計画された偶発性理論」では、個人のキャリア形成をもっと幅広くとらえ、「キャリアの8割が予期しない出来事や偶然の出会いによって決定される」と考えます。その予期しない出来事をただ待つだけでなく、自ら創り出せるように積極的に行動したり、周囲の出来事に神経を研ぎ澄ませたりして、偶然を意図的・計画的にステップアップの機会へと変えていくべきだというのが同理論の中心となる考え方です。

キャリア・ドリフト

もうひとつがキャリア・ドリフトという考え方です。こちらも、既存の記事を引用します。びっくりの異動だったかもしれませんが、ぜひここから思わぬ掘り出し物を見つけて、偶然を味方につけて飛躍をねらってみてほしいと思います。

「コンサルタントなどに『キャリアはデザインするものです』と言われた途端、真面目な人は『そうか、一生をしっかりデザインしなきゃ』と考え込んでしまう。その結果、始終どう生きるべきかと悩み、キャリアは変えるものだということが前提になってしまっている人も少なくないのです」

・・・・・

一方、教授は、流されることも時に重要であるとも指摘し、「キャリア・ドリフト」という言葉で表現する

「何十年にも及ぶキャリアの全体をデザインしきれるはずがありません。時には流された方がいい、いやむしろ流されるべきです。そうしてこそ思わぬ掘り出し物や、新たなチャンスに巡り合って大きく飛躍できる。流されるというと聞こえが悪いですが、ポジティブに捉えれば、偶然も『味方につけながら』、流れの勢いに乗るという意味合いにもとれます。節目でキャリアをデザインしたら、しばらく流れに乗る。この繰り返しが、よいキャリアを築くことにつながるのだと思います」

最後に:電子版のススメ

最後に、色々な本をご紹介しましたが、最初にも書いたように、全部読もうよ!というものではありません。必要なものを必要なタイミングで「つまみぐい」してみてください。その際、今は難しくてわからないな、と積読したものも出てくると思います。

古本屋に売れないのでためらわれるかもしれませんが、是非電子版で買ってほしいと思います。あとから突然役に立つ日が来たりするものです。

それに、例えばkindleだと固定レイアウトタイプのものでなければハイライトした箇所がクラウドに保存されて簡単にノートが作れます。PDF提供があるものなら、電子的にマーカーを引くこともできます。驚くことに、このマークしていた箇所が後々役にたつなんてこともあるんです。

せっかく情報システム部門なんてところに放り込まれたのですから、偶然を味方にして、ぜひ電子デバイスにも親しんでほしいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?