社会起業家は「おかしい」と感じたことを放っておかない

最近、「社会起業家」のピッチイベントを2つ見ました。

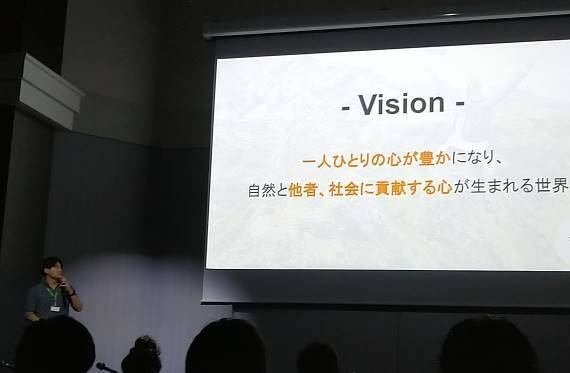

ひとつは、国連開発計画(UNDP)によるソーシャル・イノベーション・チャレンジ日本大会。もうひとつは、社会起業家の支援を手がける株式会社talikiによるBEYOND 2023 社会起業家ピッチです。

近年、起業の分野では「社会起業家」という言葉をよく聞きます。新しいビジネスを生み出すという点では起業家と同じですが、その中でも社会課題の解決に重点を置いたビジネスを行う起業家を指します。

「社会課題」といっても星の数ほどありますが、これまで出会った社会起業家が取り組んでいた主な課題を挙げると、こんなテーマが多いように思います。

◎子どもの貧困・居場所 ◎ジェンダー平等&多様性

◎障がい者の就労・教育機会 ◎メンタルヘルス問題

◎食の安全・安心 ◎ゴミや廃棄食材の削減・活用

◎人材不足・就職ミスマッチ ◎医療・介護現場の疲弊

そして、社会起業家の皆さんが起業するきっかけとなった原体験を聞いていると、誰もが子どもの頃に経験するような身近な出来事が多い気がします。

それは、子どもながらに「嫌だな」「これ、ちょっとおかしくない?」と感じながらも、多くの人が何となくガマンするか、見て見ぬふりをしてしきたようなことです。

例えば

両親のケンカが多く、家庭が険悪なムードになることが多かった

興味のない勉強ばかりやらされる学校の教育にずっと疑問を抱いていた

出会う先生によって人生が左右されるのは不公平

社会のことを何も知らないのに、進路選択をしないといけない

親が祖父母の介護をしていたが、本当に辛そうだった

思春期に気分が憂鬱になることが多かったが、誰にも相談できなかった

などなど。

私も含め、多くの人は「これが現実だから仕方ない」「ガマンするのが大人」と割り切って、あるいは周りの大人にそう諭されて、何事もなかったように社会に出ていきます。

でも社会起業家はこの体験を、「社会を変えたい」というエネルギーに変えた人たちなんですね。ピッチを聞いていると、その熱意がひしひしと伝わってきます。

しかも、熱意だけで突っ走るわけではなく、自分がぶつかった困難を冷静に、科学的に分析してビジネスアイデアに結び付けている所もすごいと思います。

例えば、一番上の「両親のケンカが多く、家庭が険悪なムードになることが多かった」と語っていた人は「人は、相手からしてもらったことより、自分がしてあげたことの方が35倍も多く覚えている」という心理学のデータに着目し、そこからカップルがお互いに「してあげたこと」を可視化できるアプリの開発に挑んでいました。

子どもの頃のネガティブな体験と向き合い、「おかしい」と思うことは「おかしい」と声を上げる。そして、社会のあり方や人の行動を変える原動力にする。そんな社会起業家のプレゼンテーションはいつも魅力的です。

海外の新聞などを読んでいると、「日本人は『おかしい』と思っても声を上げないのが美徳だと思っている」みたいな論調を目にすることもあります。

しかし、これからは「おかしいものはおかしい」と声を上げて解決に挑むような人が称賛される世の中になる。ピッチイベントを見るたびに、そう感じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?