書物の転形期13 洋式製本の移入10:一般書と民間製本

医学書の洋式製本

辞書は洋式製本を採用することで用途に応じた機能的利点があったが、明治初期のほとんどの一般書にはそのような動機がなかった。その中で比較的洋装本化が早かったのは、医学書と法律書である。

医学は旧幕時代から蘭学や洋学の中心だった。すでに述べたように、東京大学医学部の前身である大学東校は、1871年に須原屋伊八から解剖学用語の専門辞書『解体学語箋』を、「ボール表紙本」に近い簡易な平綴じ製本で刊行した。大学東校の御用を務めた須原屋伊八は、出版界の一大勢力であった須原屋一統の中でも最も早く洋装本の製作を始めたが、これは版元の意志と言うよりは、大学東校や文部省の求めに応じたということであろう。他の伊八の刊行物は和本である。

須原屋伊八は1873年11月にタンネル原著・司馬盈之・坪井為春訳『医療大成』の「売弘」になっている。これもすでに述べたように、洋装本の外形を表す「西洋仕立」という語が始めて広告に使われた洋装本である。

医療大成 文部省官板

右ハタンネル氏ノ原著ニシテ済衆ノ君子待玉フコト久シ今般薬剤篇出来私店ニテモ売弘仕候西洋仕立ニテ簡便ナル美本ナリ治療篇ハ追々発兌ニ相成ル由此段公告仕候

十一月

浅草茅町二丁目 須原屋伊八

馬喰町二丁目 島村利助

(『東京日日新聞』1873.12.17)

この時刊行されたのは「薬剤篇」のみで、つまりこの洋装本は薬品の専門辞書であった。ちなみに本編は1875年に和本六分冊で刊行される。縦19.8㎝×横14.0㎝、本体用紙縦19.1㎝×横13.0㎝。黒クロスの表紙に赤着色の背革と角革、丸背で花布を持つ。本体用紙は四丁立て抜き綴じで支持体四本の綴じ付け製本。見返しはマーブル紙で、天地小口に赤のふりかけ装飾をほどこす。表紙の芯はミルボード。本体用紙の厚さは1.2㎝で厚冊とは言えないが、使用されている洋紙は薄く丈夫であり、辞書製本のように堅牢な造本である。1873年の段階でかなりの水準に達していた民間の辞書製本の技術が、そのまま使われている観がある。扉に「学務局刊行」とあるので、発行元は文部省学務局だが、発足当初の印書局に大量の教科書製本を発注していたことからも、製本を文部省が自前で行う設備や職人を持っていた可能性は低い。すでに辞書製本で実績があった民間の工房に製本させたのだろう。

『医療大成』、牧治三郎旧蔵、架蔵本

同上、背

同上、扉

同上、天の背側。赤のふりかけ装飾。

同上、ミルボードの芯。

同上、マーブル紙の見返し。

本書は他に英蘭堂島村利助も「売弘」として出版広告に名を連ねている。島村は医学書を中心に扱う版元として成長した。1874年には薬品の専門辞書である伊藤謙『薬品名彙』を刊行している。内閣文庫蔵の一本(E008838)は縦17.8㎝×横13.0㎝、本体用紙縦17.5㎝×横12.5㎝で、本体用紙の厚さは0.6㎝という薄冊である。マーブル紙の表紙に赤着色の背革、丸背で花布を持つ。支持体四本のくるみ表紙だが溝はない。本書は実はかがり製本ではない。四点の平綴じで下綴じの後、そのとじ穴に支持体四本をそれぞれ通し、見返しと表紙の間に貼り込んでくるみ表紙にしている。いわゆるぶっこぬき製本である。薄冊の場合はぶっこぬきでも堅牢な製本ができる。既出の『大蔵省布達全書』のように、ぶっこぬき製本のような簡易な製本もかがり上製本と併行して行われていた。

『薬品名彙』、内閣文庫蔵(E008838)

同上、背

同上、本体綴じ部分。本体用紙に穴を空けて綴じ糸を通している。

同上、背の破損部から花布が見える。

同上、ミルボードの芯。

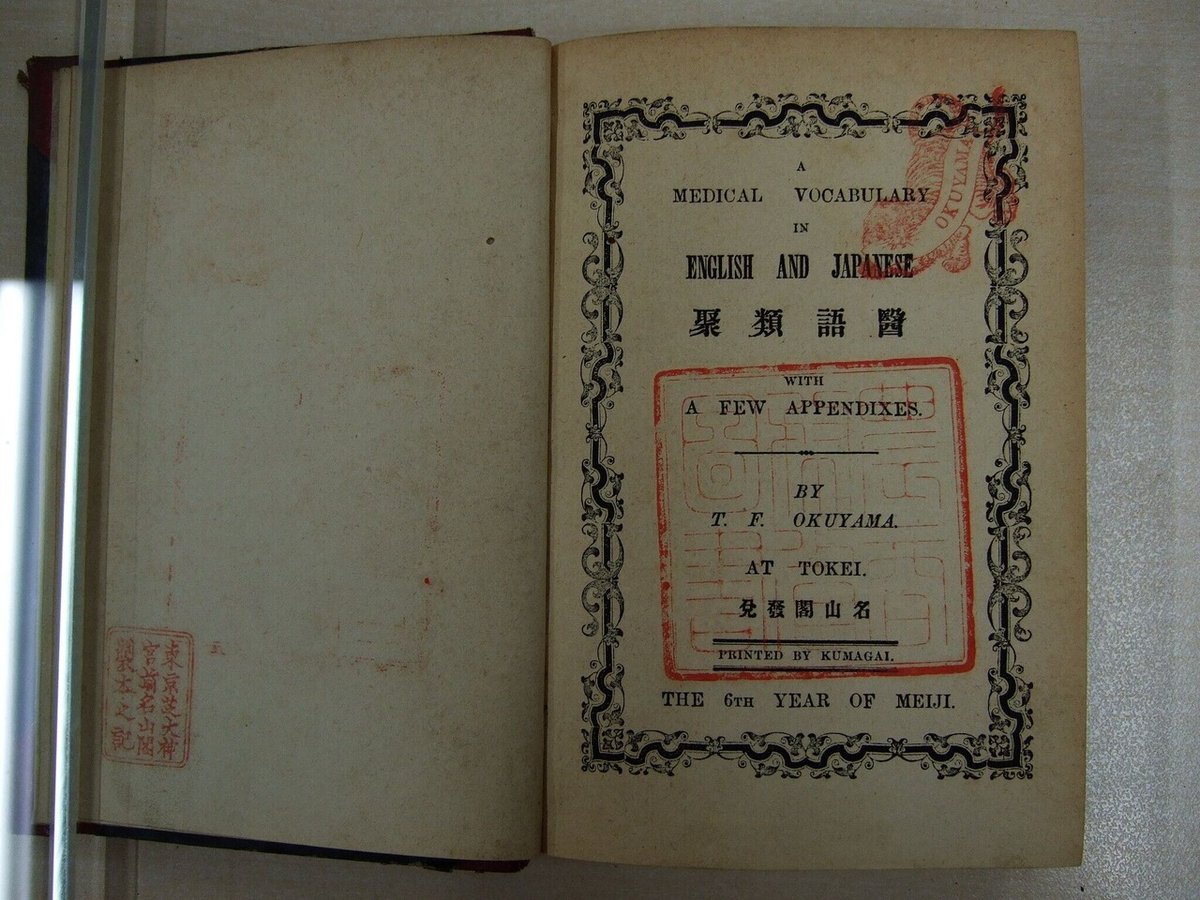

名山閣和泉屋吉兵衛からは1873年に奥山虎章『医語類聚』が刊行されている。これは慶應義塾出身で海軍大軍医の奥山による医学用語の辞書である。内閣文庫蔵本には「東京芝大神宮前名山閣製本之記」の印がある。この場合の「製本」はBookbindingの意味ではなく、書物を製作したという意味であろうが、民間で製作された証ではある。

『医語類聚』の書肆印。内閣文庫蔵(E010848)

奥山虎章先生著

医語類聚 原書綴 全一冊

此書ハ合衆国トンクリソン氏医用字書ニ基キ日用欠可カラサル羅甸希臘等ノ語ヲ撰ミ尚自余ノ書中ヨリ若干ノ稚丁ヲ集メシ者ニシテ巻末ニ筋骨動脈化学元素ニ及ヒ度量衡等ノ表ヲ詳ニ掲示スルヲ以テ寔ニ医津ノ宝筏杏林ノ蘭桂ト謂ツ可シ

売弘 東京芝太神宮前 和泉屋吉兵衛

(『東京日日新聞』1873.10.2)

出版広告では「原書綴」とある。内閣文庫には二種類の同書が所蔵されている。一本(E010848)は縦17.0㎝×横12.0㎝、本体用紙縦16.2㎝×横11.0㎝、マーブル紙の表紙に赤着色の背革と角革、丸背で花布を持つ。本体用紙は五点綴じで中央寄りの三点に支持体三本を通した製本である。抜き綴じと思われるが本体用紙のノドが狭く確認が難しかった。表紙の芯はストローボード。本体用紙の厚さは1.5㎝でやはり厚冊とは言えない。

『医語類聚』、内閣文庫蔵(E010848)

同上、背

同上、扉

同上、本体一丁目綴じ糸。抜き綴じは最初と最後の丁が総綴じになるのがセオリー。

同上、本体綴じ糸拡大。端の綴じ穴は折り丁を鋸で切って開けているため、かがり製本と判断した。

同上、本体綴じ糸拡大。

もう一本(E012415)は縦17.0㎝×横11.7㎝、本体用紙縦16.2㎝×横11.0㎝、本体用紙の厚さは1.3㎝である。表紙は先の本とは異なるDouble combのマーブル紙、赤着色の背革と角革、丸背で花布を持つ。全体に破損がいちじるしいが、洋紙に活版で印刷された邦文が見えるため、国産の製本であることが確かめられる。本体用紙はおそらく支持体三本の総綴じか抜き綴じと思われるがはっきりと確認できない。表紙の芯はストローボードである。

『医語類聚』、内閣文庫蔵(E012415)

同上、背

同上、背紙

同上、背内部。支持体を通す三本の溝が見える。

同上、ストローボードの芯。

同じ1873年刊の『附音挿図 英和字彙』初版の場合もそうであったが、この時期は同じ版でも装幀や構造が統一されていないことは多い。「原書綴」は「洋装本」と同義と見てよいが、先の『医療大成』の広告同様、この時期に洋装本の外形が広告されるようになったことと、洋式製本が可能な工房が少数ながら民間に現れて実際に活動が確認できることとは確かに重なっている。

このように、まずは医学の専門辞書から一般書の洋装本化は始まった。これらは辞書の一種だが厚冊ではなく、四六判程度の大きさで抜き綴じや簡易な平綴じが使われていた。洋式製本を採用したのは頻繁なめくりの負荷に耐える必要があったからだと考えられるが、他の分野の専門辞書に先行して取り入れたのは、やはり医学と洋学の長きにわたるつながりが製本様式の転換を容易にしたということではないだろうか。(この節つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?